車選びの際に見落とせない要素の一つに「ホイールベース」があります。

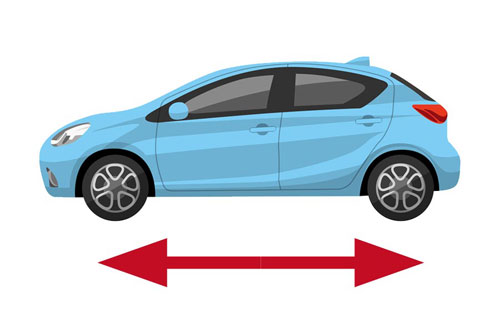

ホイールベースとは、車両のタイヤとタイヤの間の長さのことです。

車にこだわりがある方でないと、あまり意識しないかもしれませんが、ホイールベースは車内空間の広さや走行の安定性、乗り心地、そして小回りにも関係してくる重要なポイントです。

この記事では、ホイールベースの基礎知識と乗用車との関係、特に軽自動車の性能とはどう関わってくるのか、注意点も含めて解説します。

ホイールベースは車選びの基準の一つ

ホイールベースは、車の前輪の中心と後輪の中心の距離のことをいいますが、実はこの長さの数字によって、その車の操作性や安全性、乗り心地などが分かります。

そのため、車の知識がある方にとってホイールベースは車選びの基準の一つとなります。カタログに載っている数値を見ただけで、それが自分に適した車かどうかを判断できる方もいるでしょう。

ここからは、そんなホイールベースの内容や特徴を説明していきます。

ホイールベースとは?

はじめに、ホイールベースとはいったい何なのか、その定義と特徴を説明します。

ホイールベースは簡単に言えば前輪と後輪の間の長さのことです。この数値が少し変わるだけでも、車の乗り心地や運転のしやすさに大きく影響します。

ホイールベースとは、車のボディを真横から見た際の、前輪・後輪それぞれの中心の長さです。「軸距」や「最遠軸距」などと表記されることもあり、この長さは車によって大きく異なっています。

ホイールベースの長短は、そのままその車の室内空間、操作性や乗り心地などに関係してきます。

多くの場合、運転性能は試乗することで体感的に確かめられますが、カタログ記載のホイールベースの長さを見るだけである程度見当をつけることも可能です。

車はタイヤを左右に装着していることから、車体を真横から見た際のタイヤ1つ分のことを「1軸」と呼びます。

ホイールベースの長さの測定方法は、一番前のタイヤが取り付けされている車軸から一番後ろのタイヤが取り付けられている車軸までの距離を指します。

例えば、前輪・後輪でそれぞれ1軸である乗用車や大型車の場合、ホイールベースは、前のタイヤの中心と後ろのタイヤの中心との距離です。

もし前輪が1軸で後輪が2軸の大型車両の場合、ホイールベースは前のタイヤの中心と、一番後ろのタイヤの中心の距離になるので、その間にある車軸に関してはホイールベースとは関係ありません。

軽自動車の売買をする際の必要書類とは?

ホイールベースがもたらす影響

ホイールベースの長短は、車の使い勝手の良し悪しに大きく影響してきます。ここでは、その概要を説明していきます。

まず、車のホイールベースが長い車は車内が広くなります。家族などが複数人で乗る車や荷物を積み込む機会が多い車は、ある程度のホイールベースが合ったほうがいいでしょう。

また、走行時はホイールベースが長い車ほど小回りが利かなくなり、曲がり角などでは内輪差に注意する必要があります。小回りが利くことが利点として挙げられる軽自動車は、ホイールベースが短めです。

その他、ホイールベースは走行時の安定性、乗り心地、周囲の視認性(見やすさ)にも大きく関わってくるので、車の用途などに合わせて選ぶことが大切です。

ホイールベースの長さが数センチ違うだけでも全く違うタイプの車として見なされることも多いです。カタログから選ぶ際も、ホイールベースの数値には注意を払うようにしましょう。

ホイールベースの長さは、車内の広さに影響します。

単純に考えてもホイールベースが長ければ車体も長く、その分だけ車内の居住スペースも広がることになります。逆にホイールベースが短ければ車内は狭くなるでしょう。

ホイールベースが長く、室内空間が広い車の代表例はリムジンやバスです。反対にホイールベースが短く車内も狭いタイプの代表例は軽自動車です。

居住空間の広い車が欲しい場合は、カタログでホイールベースが長いものを選びましょう。

ホイールベースが長い車は走行時に車体が左右に振られにくいため、まっすぐ安定した状態で走れます。高速道路を走っている時も、風の影響などで直進の維持や走りやすさが損なわれにくいと言えます。

一方、ホイールベースが短い車はこの点では劣り、直進安定性を頼りにしたスムーズな走行は難しいでしょう。

長距離・長時間のドライブをストレスなく行うなら、ホイールベースの長い車がおすすめだと言えます。

ホイールベースが長い車は、段差のある道路を走行する際も衝撃の影響を受けにくくなります。道路を走行していると、どうしても大小様々な段差に遭遇しますが、この時に車内へ伝わる振動が抑えられます。

これは、搭乗者とタイヤの間の距離があることと、段差を通過した際の車体の上下運動が少なくなるためです。このことから安定的な乗り心地となり、ドライバーだけでなく搭乗者も身体を揺さぶられることなく快適にドライブを楽しめます。

しかし、これは見方を変えれば車体の底面と段差との間隔があまり変動しないということでもあります。段差がある場所を走行する際は、車体底面を擦ることがないよう注意が必要です。

ホイールベースが長く、車高を低くしている車は特に気を付けなければなりません。こうした車が段差のある場所を走行する際は、通過する前に、段差部分に車両前部をぶつけてしまう恐れもあります。

ホイールベースの長短は、車がどれくらい小回りがきくかにも影響します。

車両の小回りの良し悪しを示す数値として、「最小回転半径」というものがあります。これで見た場合、ホイールベースが短い車のほうが小回りしやすいのは明らかです。

最小回転半径は、車のハンドルを左右いずれかに目いっぱいに回し、低速で旋回した際に最も外側を通るタイヤの軌跡から判定します。このタイヤが描いた円の半径が小さければ小さいほど、小回りが利くことになります。

ホイールベースが長い車は車体の全長が長めになるため、ハンドルを切っても即座に向きを変えることができません。そのため、最小回転半径も大きめになり、曲がり角や駐車場などで、場合によっては何回もハンドルを切り返すことになります。

一方、小回りが利く軽自動車の多くは、ホイールベースが短めに作られています。しかし、最近は長めのものもあるので、車選びの際は注意しましょう。

ホイールベースが長い車は、運転席と後輪までの距離が長いため、直接見るにせよ、ミラーを活用するにせよ、周囲の視認性があまりよくありません。

そうなると、周囲に人や車がいる状況では危険ですし、狭い場所に駐車する時も支障をきたすことがあるでしょう。

ただし、これらの短所は後方確認のためのシステムによってカバーされている車両も多くあります。それでも絶対安全とは言えないので、運転中など、咄嗟の判断が必要になる状況では注意が必要です。

ホイールベースが長い車はこんな人におすすめ

ここまでで、ホイールベースの長短が車の居住スペースの広さや運転のしやすさ、そして安全性にどのように影響するのかを見てきました。

その内容を踏まえて、ここからはホイールベースが長い車はどのような人におすすめなのか説明していきます。

ホイールベースが長い車には様々な弱点があります。そのため、そうした車は車体感覚がある程度身に付いている、運転に慣れた人向けだと言えるでしょう。

ホイールベースが長い車は車内スペースが広くなるため、大きめの荷物やある程度の人数を乗せることができるのが利点です。また、乗り心地もとても良いため、家族全員でドライブに出かける時などに活用できるでしょう。

その一方で、小回りの悪さや周囲の視認性の悪さなどが弱点ですが、乗用車全般を運転し慣れている人であれば車体感覚を身に付けるのも難しくはないはずです。

また、最近は運転ナビ機能など、ホイールベースが長い車の運転をサポートする装置が搭載されている車も多いです。そうした機能も車選びの基準にすることをおすすめします。

ホイールベースが長いからいけない、短いからいけないということはありません。双方の特徴を踏まえて、長所を活かした操作を心がけましょう。

ホイールベースが長い車は、直進安定性に優れており、走行中の車体の揺れが抑えられます。

そのため、高速道路を運転する機会が多い人、特に頻繁に長距離・長時間を移動するような人は、ホイールベースが長めの車がおすすめです。

高速道路は横風や向かい風などの影響を受けやすく、車体が揺れることがあります。また、大型車が来たときの風圧も強烈でハンドルを取られるケースがよくあります。

そんな時にホイールベースが長い車であれば車体の安定性が高いので安全です。

家族が複数人いたり、友人や仲間同士で出かける機会が多い人は、ホイールベースが長い車がおすすめです。

居住スペースが広いので大人数で乗ることができ、それでいて路面の凹凸による振動が伝わりにくく乗り心地も快適です。

小回りの悪さや視認性の低さという欠点はあるものの、一般的に大人数で利用する車というのは、荒っぽい運転はしない方がほとんどです。丁寧に運転すれば、欠点も補うことができるでしょう。

また居住スペースの広さは、大きな荷物を載せるときも役立ちます。家族や仲間と出かけてアウトドアで楽しむ、子供のスポーツ大会の付き添いで荷物を載せなければならない場合などに、ホイールベースの長い車は活用できるでしょう。

このように見ていくと、ホイールベースが長い車が向いている人のイメージも湧いてきます。

免許取りたてで独身の若い人よりも、ある程度の運転経験を積んで、一緒に遠出できるくらいの年齢のお子さんがいる人の方がマッチしていると言えるでしょう。

ホイールベースが短い車はこんな人におすすめ

次に、ホイールベースが短い車はどんなドライバーに適しているかを見ていきましょう。

内容的には、前述したホイールベースが長い車が適している人とは正反対のタイプで、長距離を走行しない、運転初心者などが向いていると言えます。

免許を取りたて、あるいはしばらく運転しておらず久しぶりにハンドルを握るという運転初心者には、ホイールベースが短めの車がおすすめです。

ホイールベースが短いと車体全体が小ぶりになるので、曲がり角や狭い駐車場などでも小回りが利き、何度もハンドルを切り返す必要がありません。また、周囲の視認性もいいので、運転時はもとより駐車・発進時も安全に操作できます。

こうした特徴を兼ね備えた車の代表格は、やはり軽自動車でしょう。軽自動車は多人数で乗ったり、大きな荷物を搭載したりするのには不向きですが、ドライバーにとっての運転のしやすさについては大変優れています。

また、軽自動車は比較的安い値段で購入できるのも魅力です。運転初心者は車を傷つけるリスクも高いので、安価な車でまずは運転の練習をするつもりで、ホイールベースが短めの機能的な車を選びましょう。

ホイールベースが短い車は、普段、長距離運転をする機会が少ない人にも向いています。長距離運転をするとしても県をまたぐことは少ない、普段は近所への買い物や送迎などで運転することが多い、といった場合です。

いわゆる「街乗り」やそれに近い形で車を活用することが多いなら、走行時の安定性や乗り心地をそこまで気にする必要がないので、ドライバーへの悪影響は少なく済みます。それよりも買い物時の駐車場での操作性などを優先すべきでしょう。

もともと軽自動車は街乗りを前提とした造りになっており、燃費も良く、短い距離や狭い場所で頻繁に運転するのに向いています。

反対に、長距離運転で高速道路を使う機会が多い人が軽自動車を使うと、エンジンに負担がかかり燃費が悪くなります。そうした運転を想定していないのであれば、ホイールベースが短い車を選びましょう。

ホイールベースが短い車は車体も小ぶりになるので、大型車ほどには燃料を食いません。

また、大荷物を搭載することを前提とはせず、燃費の良さを重視したい人は軽自動車などホイールベースが短めのものがおすすめです。

このタイプの車が長距離運転をしない人向けであることは前述しましたが、軽自動車は無理に高速で長時間走行するとエンジンに負担がかかり燃費も悪くなります。

車の長所を活かしたいなら、性能に合った使い方を心がけましょう。

軽自動車の売買をする際の必要書類とは?

車種ごとのホイールベースの特色

ここまでで、ホイールベースの定義や特徴、そしてその長さ・短さごとにどのようなドライバーが適しているかを説明してきました。

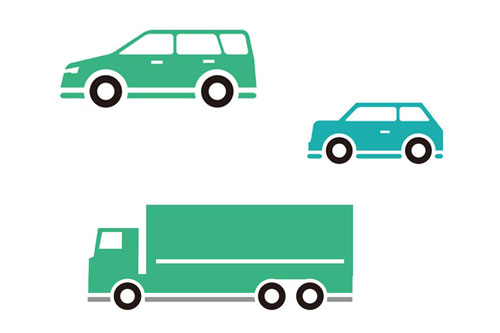

最後に、普通乗用車や軽自動車、トラックといった車のタイプ別にホイールベースの違いを簡単に見ていきましょう。

普通乗用車の場合は、特に小型車や軽自動車と比べた場合、ホイールベースが長めになります。大人数で乗れることが売りの、レジャー向けの車は特に顕著で、カタログの数値からもその傾向は明らかです。

機能面から見れば、ホイールベースが長いと居住スペースも広く、運転時の安定性などに優れている点などは、確かに家族などで出かけるのに向いていると言えるでしょう。

軽自動車はホイールベースが短い車の代表例です。小ぶりで軽量化された車体、短い距離の運転に向いているエンジン、車内スペースや運転時の快適さよりも小回りが利くといった運転性能が重視された構造など、まさに好例です。

車体が大きく、いかにもホイールベースが長そうなトラックの場合は、どのような扱いになってくるのでしょう?

トラックは重量物を運搬することから、道路や橋梁が損傷を受けないよう種類ごとに車両重量や車両総重量があらかじめ決まっています。

そして、最大積載量もホイールベースに応じて決まっています。1本の車軸にかかる重量は10トンを、そして1つの車輪にかかる重さ(輪荷重)は5トンを超えてはいけないとされています。

このことから、ホイールベースは単に車のボディの長さだけではなく、公共物の安全を守るための基準になっていることが分かるでしょう。

ホイールベースが普通車並みの軽自動車も多い

ホイールベースが短い車の代表格と言える軽自動車ですが、最近ではホイールベースが普通乗用車とあまり変わらないような造りのものも増えてきています。

軽自動車に限らず、近年の日本の乗用車はモデルチェンジごとにボディの巨大化が進んでおり、それに伴ってホイールベースも拡大傾向にあると言えます。

軽自動車にはサイズの規格が決められていますが、見た目だけでは普通乗用車と変わらないように見える車両が増加しているのもその一つです。

ただし、ここまで説明した内容からも分かる通り、小回りが利いて視認性もいいという軽自動車の良さは、ホイールベースの短さと深く関係しています。

ホイールベースが長いと居住スペースが広くなる点が魅力的ですが、その反面、軽自動車ならではの魅力も半減していると言えるでしょう。そのため、車を選ぶ際はできるだけ一度は試乗するようにしてください。その上で、用途に合った車を選ぶようにしましょう。