新車試乗レポート

更新日:2023.05.09 / 掲載日:2021.05.31

【第3回 マツダ MX-30】電気自動車の実力を実車でテスト!【グーEVテスト】

文●石井昌道 写真●ユニット・コンパス

欧州や中国では、クルマを取り巻く環境や政府の補助金政策なども追い風となり、EV(電気自動車)のセールスが急進。対する日本も、普及はまだまだこれからという状況ながら、新しいEVが続々と登場している。そんな情報を耳にし、「そろそろかな」とEVが気になり始めている人も案外多いのでは?

とはいえエンジン車とは異なり、EVの所有はハードルが高いのも事実。航続距離や充電効率、使い勝手などは車種によって大きく異なるため、どんなモデルが自分にとってベターな選択なのか、見分けるのがまだまだ難しい。

本連載は、EVや自動運転車といったクルマの先進技術に造詣が深い自動車ジャーナリスト・石井昌道氏の監修・解説の下、各社の注目モデルを毎回、同様のルートでテスト。実際の使用状況を想定した走行パターンでチェックすることで各モデルの得手不得手を検証し、皆さんの“EV選びの悩み”を解決することを目的とする。

3回目となる今回は、これまでの市販EVとはひと味違うアプローチが見られる、マツダの「MX-30 EVモデル」にフォーカス。果たしてどんな魅力を備えたクルマなのだろうか?

【第1回 日産 リーフe+】電気自動車の実力を実車でテスト!【グーEVテスト】

【第2回 日産 リーフNISMO】電気自動車の実力を実車でテスト!【グーEVテスト】

マツダ MX-30 EVモデルのプロフィール

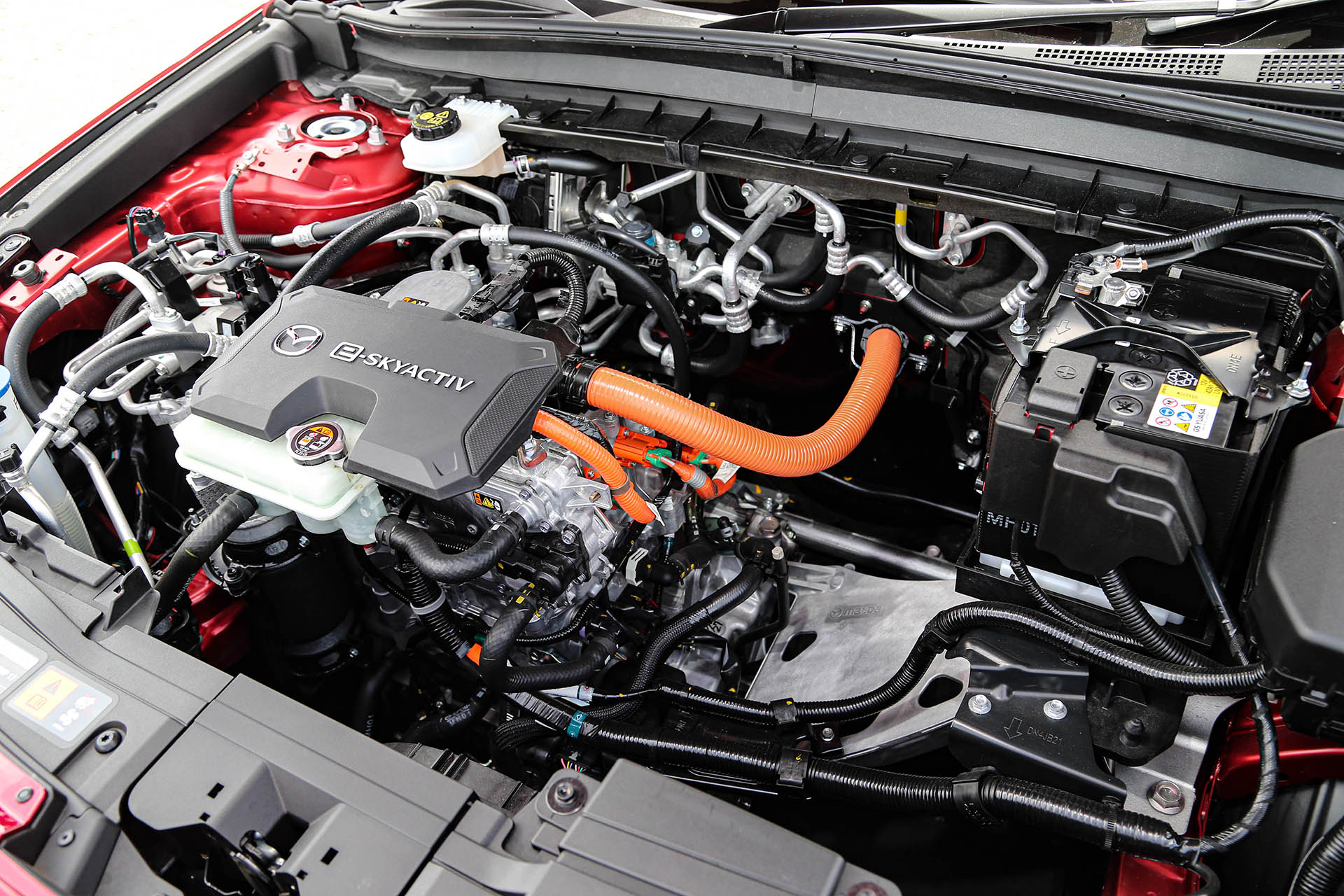

マツダ MX-30 EVモデル

欧州ではメーカーごとの平均燃費を規定内に収めなければ罰金を科せられるというレギュレーションの施行もあってか、各社がEVの開発と販売に注力。多彩なEVが続々と誕生している。

そんな中、2019年の東京モーターショーにおいて “同社初の量産EV”という触れ込みでお披露目されたのがマツダ「MX-30」だ。日本市場向けは、2020年10月に先行してマイルドハイブリッド版が導入され、2021年1月よりEVモデルの発売がスタートした。一方、メインマーケットと目される欧州では、2019年10月より先行受注を受け付け、2020年9月に本格販売を開始。そこから2020年末までに9500台弱のセールスを記録するなど、二酸化炭素排出量規制に伴う罰則回避という所期の目的に対し、一定の成果を見せているといえよう。

特徴的な観音開きの“フリースタイルドア”や、日本車としては稀有なクーペSUVのスタイル、そして、素材使いにこだわったインテリアなど、新たなクルマづくりへの挑戦が随所に見られる個性派だが、その考えは35.5kWhというバッテリー容量にも及ぶ。ライバル各車に比べてかなり割り切った数字であり、カタログ記載のWLTCモードでは最長256kmにとどまっている。マツダいわく、これは「LCA(ライフ・サイクル・アセスメント=製造から廃棄までのトータルでの二酸化炭素排出量)を考慮した結果」だというが、この辺りがユーザーからどのように評価されるのか注目したい。ちなみに2022年前半には、ロータリーエンジンを発電機とする“マルチ電動化技術”を採用した仕様も登場する予定だ。

ボディサイズは、全長4395mm、全幅1795mm、全高1565mm、ホイールベース2655mmで、マイルドハイブリッド版に対して15mm車高が高い。なお、駆動方式は前輪駆動のみで4WDの設定はない。

■グレード構成&価格

・「EV」(451万円)

・「EV ベーシックセット」(458万7000円)

・「EV ハイエストセット」(495万円)

■電費データ

◎交流電力量消費率

・WLTCモード:145 Wh/km

>>>市街地モード:121Wh/km

>>>郊外モード:129Wh/km

>>>高速道路モード:152Wh/km

◎一充電走行距離

・WLTCモード:256km

高速道路での電費をチェック!WLTCモードに匹敵する良好なデータを記録

高速道路での電費テストデータ 天候:晴れ 「高速その1」時間:6:36-8:25、気温17度、「高速その2」時間:11:20-11:55、気温21度、「高速その3」時間:12:35-12:59、気温18度 ※データはテスト時のものです。数値を保証するものではありません

第1回/第2回のテストではスタート地点が第三京浜・玉川ICで港北ICまでの制限速度は80km/h、そこから首都高速・横浜北西線は60 km/hで東名高速に入って100km/hになっていたが、今回は制限速度の違いによる電費変動の影響を減らすべく、スタート地点を東名高速・用賀ICに変更。スタートから海老名JCTまでは100km/hとなった。

また、スタートを1時間繰り上げたことで渋滞を避けることを期待していたが、今回も横浜町田IC前後で発生してしまい、やはり影響が出てしまった。制限速度100km/hなのに、軽度の渋滞で電費がいい状況があり高速その1は7.2km/kWh、復路の制限速度70km/h区間の高速その2は7.31km/kWh、制限速度100km/h区間の高速その3は5.9km/kWhとなった。その1がほぼ制限速度70km/h区間に近い数値になっているのが、渋滞の影響とみてとれる。ただし、同時テストのホンダe(第4回テスト)はその1が6.6km/kWhで、その2とその3はMX-30 EVとほぼ同等。渋滞のなかで車速変動に合わせて運転していると、アクセルの踏み方や戻し方、車間距離の取り方などで電費も変動しやすいということなのかもしれない。

いずれにせよ、WLTC高速モードとの乖離は少ないといえ、WLTC総合で上まわるホンダeよりも高速道路ではわずかながら良好な電費となった。

-

往路の高速テストコース。東名高速道路 東京ICからスタート。厚木ICから小田原厚木道路を通り小田原西ICまで走行した

-

復路の高速テストコース。小田原厚木道路の小田原西ICから東名厚木ICを経由し横浜青葉ICまで走行。途中海老名SAで充電を行った

ターンパイクでの電費をチェック! 上りは他モデルと同等のデータながら下りの回生量に疑問が

ターンパイクでの電費テストデータ 天候:晴れ「ターンパイク上り」時間:8:40-9:04、気温20度、「ターンパイク下り」時間:10:55-11:14、気温21度 ※データはテスト時のものです。数値を保証するものではありません

片道15.5kmで標高差963.6kmのターンパイクでのテストは、日常生活ではあまりないシチュエーションながら、下りでどれだけ回生でエネルギー取り戻せるのか? というEVならではの興味から行っている。クルーズコントロールを使用して、運転による差がでないように心がけており、交通量も少ないから、それなりに正確性が高いと思われるが、MX-30 EVでは下りの回生量が期待するほどではなかった。

上りは1.9km/kWhで、他車との比較からそんなもんだろうと思われたが、下りでの回生で得られた電気量は1km/kWhと少ない。まだ4台しかテストしていないし、計測ミスや記録ミスなどもあり得るから判断がつきかねるが、今後テストを積み重ねていって、やはりおかしいとなれば再テストをしてみるつもりだ。

自動車専用道路である箱根ターンパイク(アネスト岩田ターンパイク)を小田原本線料金所から大観山展望台まで往復した

一般道での電費をチェック! WLTCモードとの乖離は70%と若干ものたりない

一般道での電費テストデータ 天候:晴れ 「一般道」時間:13:36-14:45、気温27度 ※データはテスト時のものです。数値を保証するものではありません

今回のテストも東名高速・横浜青葉ICから東京都大田区の丸子橋付近までで走行距離は20km強。平均車速は20km/hだったので標準的な走行になった(WLTC市街地モードの平均車速は18.9km/h)。

一般道での電費は5.8km/kWh。WLTC市街地モードの8.26km/kWhに対して約70%で、ホンダeの7km/kWhと比較してもいいとは言えない。目くじらたてるほど極端に悪いわけではないが、EVは街中が得意でモード燃費との乖離(かいり)が少ないはずだから、ちょっともの足りないと感じる。高速道路では良好な電費であり、ターンパイク下りと一般道があまり良くないということは、やはり回生があまりとれていないということなのか? これもまた今後のテストデータの積み重ねから改めて考察したい。

東名横浜青葉ICから環八の丸子橋まで約20kmの距離を走行した

急速充電器テスト! 街乗りを重視したバッテリー容量のため、箱根までの往復で2回の充電を実施

海老名SAでの急速充電テスト ※データはテスト時のものです。数値を保証するものではありません

MX-30とホンダeのバッテリー容量はともに35.5km/kWhと小さめなので、今回は往路でも充電しておこうということになった。

スタートから約30kmの海老名SAではバッテリー残量が81%だったのでスルーし(スタート時は96%)、小田原厚木道路・平塚PAまで行って44km走行で77%で充電。30分フルには充電せず、14分25秒でプラス9%の86%、急速充電器(40kW)の表示による充電量は3.4km/kWhだった。バッテリー残量が少ないときほど充電量は多く、80%を超えるとかなり絞られる。今回も繋いだ直後は36kw程度の出力が出ていたが、80%を超えると10kW程度になっていた。

復路の海老名SAにたどり着いたときは走行161.8kmでバッテリー残量11%。単純計算で、往路で充電しなくても2%は残ったことになるが、そこまで攻めるのはリスクが高いし、精神衛生上もよろしくない。海老名SAでは40kWの急速充電器を使用し、30分でプラス58%の69%になり、充電器表示の充電量は17.5kWh。走行可能距離も24kmから131kmになってホッと一息つけた。

後席足元チェック! フロアに段差はなく、前席のシート下に足先が入るが、後席にアクセスするためには前席ドアを開ける必要があり、乗り降りには時間がかかる

マツダ MX-30 EVモデルはどんなEVだった?

テストを監修した自動車ジャーナリストの石井昌道氏

新たな価値の創造や既存の概念を打破するチャレンジングなモデルに採用されるMXを車名に冠したMX-30。

EVモデルのバッテリー容量を35.5kWhにとどめたのは、LCA(ライフサイクルアセスメント=製造から廃棄までトータルでの環境評価)をmazda3のガソリン車と比較したところ、これ以上大きなバッテリーを搭載するとCO2排出量低減にはならないという判断からだ。前提は、2016年の欧州の平均的な電源構成、16万kmでバッテリー交換するというもので、LCA手法は国際学会誌Sustainabilityによるもの。LCAは前提条件などによってかわってくるので評価するのが難しい面はあるのだが、マツダは現実的な環境負荷低減とは何か? と真摯に考え、現時点ではこういった判断をしているということだ。

乗り味は素晴らしい。バッテリーを前後アクスル内の低い位置に収めることでハンドリング性能等に有利なこと、エンジンマウントによるエンジン揺動がシャシー性能に悪影響を及ぼすことがないことなどは、ほとんどのEVに共通するが、MX-30 EVはマツダ独自のGVC(G-ベクタリングコントロール)が効果を大いに発揮して、エンジン車やハイブリッドカーではなし得ないハイレベルな乗り味を実現している。

ハンドリングの自由自在感はあきれるほどに高い。ステアリングを切った分だけ素直に曲がっていって、限界付近でもアンダーステアを感じない。コーナー立ち上がりに向けてステアリングを戻していったときの動きにさえ一体感がある。

一般道や高速道路ではサスペンションがスムーズに動いて本来の仕事をきっちりとこなす。バッテリーを保護するための強化がボディ剛性を高めている恩恵もあるのだろう。高速直進性も相当にハイレベルなのだが、これはエンジン揺動がないからだ。

こういったシャシー性能を、可変ダンパーなどを使わずコンベンショナルなサスペンションで実現してしまうのだから、EVのもつポテンシャルとGVCの効果は計り知れない。

GVCはパワートレーンのトルクを微細ながらもコントロールして姿勢変化を促し、タイヤへの荷重をコントロールして車両運動を制御するものだが、エンジンよりもモーターのほうが自由度が高く、より緻密な制御が可能になる。だからEV用のe-GVCは効果が高いのだ。そもそもGVCはEVで開発を進めてエンジン車に落とし込んでいったという背景がある。

とにかく、MX-30 EVのシャシー性能は見事だ。これまで多くのEVに試乗してきたが、もっとも衝撃的なモデルだといっても過言ではないほどなのだ。

マツダ MX-30 EVモデル(35.5kWh)

■全長×全幅×全高:4395×1795×1565mm

■ホイールベース:2655mm

■車両重量:1650kg

■バッテリー総電力量:35.5kWh

■モーター定格出力:80.9kW

■モーター最高出力:145ps/4500-11000rpm

■モーター最大トルク:27.5kgm/0-3243rpm

■サスペンション前/後:ストラット/トーションビーム

■ブレーキ前/後:Vディスク/ディスク

■タイヤ前後:215/55R18

取材車オプション

■メーカーオプション:特別塗装色

■ディーラーオプション:ナビゲーション用SDカード