ハイブリッド車はガソリンと電気を組み合わせた駆動方式により、燃費性能が高く長距離運転でも効率よく走れる車です。電気のみで走行できる時間とエンジン併用の時間を効率的に切り替えることで、燃料消費節約を実現しました。

しかし、航続距離は車種やバッテリー容量によって大きく変わるため、購入前に確認しておきましょう。

この記事では、ハイブリッド車が走行する仕組みからメリット・デメリットまで幅広く解説します。さらに、航続距離を伸ばすコツについても解説しているため、ぜひ参考にしてください。

ハイブリッド車の航続距離は500km〜1,000km

ハイブリッド車における航続距離とは、車が1回の燃料補給でどれだけ走行できるかを示す重要な指標です。ガソリンと電気を組み合わせた駆動方式により、エンジンだけで走る車に比べて燃料消費を抑えられるため、長距離運転でも効率的に走行できます。

航続距離は車種ごとに異なり、バッテリー容量や搭載エンジンの性能によって大きく変動します。一般的なコンパクトタイプのハイブリッドでは500km前後、プラグインハイブリッドなどは1,000km近く走行できるモデルもあります。

また、運転の仕方や道路状況、積載量によっても差が出るため、決してカタログ数値だけで判断してはいけません。必ず実際の走行頻度や状況を考慮してください。

もし、長距離運転を想定している場合、事前に航続距離を確認しておけば、車選びの目安になるでしょう。

ハイブリッド車が走行する仕組み

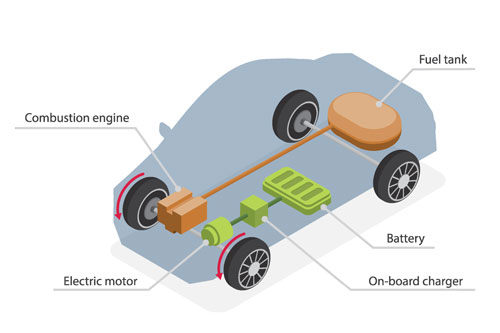

ハイブリッド車は、エンジンと電気モーターを組み合わせた駆動方式により、効率よく走行できます。この仕組みによって、燃費性能と走行性能を両立しているのです。

では、発進から停止まで、どのような流れで車が動いているのでしょうか。ここからは、ハイブリッド車が走行する仕組みについて解説します。

ハイブリッド車は発進時や低速走行時に電気モーターだけで駆動し、下道や徐行の状況でも静かに動きます。そのため、エンジンを使わずに発進でき、燃料消費を抑えられるのが魅力です。

さらに、電気モーターは静音性に優れているため、騒音も少ないのも嬉しいポイントです。

特に、信号待ちや住宅街での発進では、モーター駆動の利便性を実感しやすいため、日常の街乗りでも効率的に走行できます。また、モーター駆動は車の挙動をスムーズにする効果もあり、乗り心地の向上やエンジン負荷の軽減にもつながります。

このように、電気モーターは燃費を高めながら環境負荷を抑えるために重要な役割を担っているのです。

加速時はエンジンだけで走行すると燃料消費が増え、摩耗も進みやすくなります。そこで、ハイブリッド車はバッテリーからの電力をモーターに供給し、エンジンの動力を補助しているのです。すると、加速性能を確保しながら燃費効率を維持でき、エンジンへの負荷を軽減できます。

さらに、バッテリー補助はスムーズな加速感を提供するとともに、エンジン消耗の抑制や騒音低減にも役立っています。そのため、長距離運転や頻繁な加減速が必要な市街地走行でも効率性が活きるでしょう。

つまり、電気モーターが搭載されていることで、運転者に安心感も与えてくれるのです。

高速道路や一定速度での走行では、主にエンジンを使って車を駆動しています。こうして、燃費効率を高めながら安定した走行を可能にしているのです。

そのため、加速や追い越し時など、状況に応じて切り替わることで、スムーズで力強い走行を維持してくれます。この協調動作により、運転中の快適性と燃費性能を両立できるのです。

ハイブリッド車は減速時にモーターを発電機として活用し、車の運動エネルギーを電力に変換してバッテリーに蓄えます。これにより、減速で失われるエネルギーを再利用可能な電力に変えられるため、燃費効率を高められるのです。

こうして蓄えられた電力は次の発進や加速時にモーター駆動として活用され、エンジンの負荷を軽減できます。これは、街中や信号の多い道路での走行において効果を発揮し、エネルギー効率を高めながら環境負荷を抑えられる重要な役割を担っています。

ハイブリッド車には信号待ちや渋滞などで車が完全に停止した際、エンジンを自動で止めるアイドリングストップ機能が搭載されています。この機能により燃料消費を抑えられる他、排出ガスの削減にもつながるのも嬉しいポイントです。

そのため、停止中はモーターだけで必要な電力を供給し、再発進時にはエンジンとモーターが協調してスムーズに走行を再開します。特に、都市部でのストップアンドゴーが多い状況で効果を発揮し、燃費向上と環境負荷軽減に大きく貢献しているのです。

ハイブリッド車とEV車の違いについて

ハイブリッド車とEV車はどちらも燃費に優れた環境対応車です。しかし、走行の仕組みや燃料の使い方、航続距離に大きな違いがあるのをご存知でしょうか。

もし、どちらを買うか迷っている場合、それぞれの特徴を理解すれば、自分の生活スタイルや走行距離に合った車を選べるでしょう。

ここでは、ハイブリッド車とEV車の代表的な違いを3つ紹介します。

EV車の航続距離は、一般的に200km~600km程度です。そのため、長距離走行では途中で充電が必要になる可能性があります。

一方、ハイブリッド車はガソリンとモーターを併用するため、航続距離が500km~1,000km程度と長く、長距離ドライブでも安心して走行できます。

電池容量や車種によって差はあるものの、充電設備が少ない地域や長距離移動の多い状況ではハイブリッド車の方が有利です。

EV車は完全に電気で駆動するため、ガソリンを用いることなく充電によって走行します。

一方、ハイブリッド車はエンジンとモーターを併用して走行するため、ガソリンと電気の両方が必要です。

両方搭載されていることで、走行距離や道路状況に応じてエンジンとモーターが切り替わり、効率的に動力を供給します。そのため、充電スポットがない長距離エリアの運転でも安心でき、バッテリー残量だけに左右されず走行できるのです。

EV車は高速充電でも約30分の充電時間が必要です。そのため、長距離走行時には途中で充電待ちの時間が発生してしまいます。

一方、ハイブリッド車はガソリンスタンドでの給油が主な燃料補充手段であるため、約5分程度で充電が完了します。そのため、長距離ドライブでも短時間で再出発できるのです。

このように、ハイブリッド車は充電設備が限られる地域や時間の制約がある場合でも、燃料補充の手間を最小限に抑えられ、効率的に運転を続けられるのです。

ハイブリッド車のメリット

ハイブリッド車はガソリンと電気モーターを組み合わせた駆動方式により、燃費性能や環境性能に優れた特性を持っています。電気モーターのおかげでエンジンへの負荷を軽減しつつ走行できるため、多くのメリットが得られると注目が集まっているのです。

ここでは、ハイブリッド車のメリットを4つ紹介していきます。

ハイブリッド車はモーターの駆動を併用することで、同じガソリン量でもより長い距離を走行できます。

例えば、発進や低速走行時にはモーターが主に動力を補助するため、エンジンへの負荷が軽減され、消耗を抑えられるのです。さらに、燃費が向上することで給油回数が減り、節約にもつながります。

また、エンジンへの負担が少ないため、長期的に見るとメンテナンスコストの抑制にもつながります。そのため、日常の通勤や買い物だけでなく、長距離運転にもおすすめの車です。

ハイブリッド車は走行中、常にガソリンを使用するわけではありません。電気モーターを併用するため、二酸化炭素の排出量を抑えられるのもメリットです。

特に、街中の低速走行や渋滞時にはモーター駆動が中心となるため、エンジンの燃料消費を大幅に減らせます。

さらに、排出ガスを抑えられることで環境への負荷を軽減できるため、地球温暖化対策としても注目が高まっているのです。

このように、ハイブリッド車は未来の地球に配慮した車であるといえるでしょう。

ハイブリッド車は燃費や排出ガスの基準を満たすことで、税制面で優遇されるのもメリットです。

例えば、国土交通省が整備した基準に適合すれば、車検時の自動車重量税が軽減される「エコカー減税」が適用されます。条件によっては免税も受けられるため、購入前に必ず確認しておきましょう。

これにより、購入費用や維持費の負担を抑えられるため、経済的です。また、自治体によっては自動車税の減免制度が適用される場合もあります。

このように、環境に配慮した車選びを行うことで経済的メリットも得られるのです。

ハイブリッド車はモーター駆動を中心に走行する車です。そのため、エンジン音が抑えられ、運転環境が静かなのもメリットです。特に、低速走行や渋滞時にはエンジンがほとんど作動しません。

走行音が静かであることは、運転者の疲労を軽減するとともに、住宅街や都市部での走行でもストレスを感じにくくなります。

また、モーターとエンジンを効率的に使い分けることで、燃費性能を高められる点も大きなメリットといえるでしょう。

また、排出ガスも抑えられるので環境に優しく、走行音も静かで快適です。条件によっては減税や免税の優遇も受けられるため、必ず確認しておきましょう。

ハイブリッド車のデメリット

ハイブリッド車は燃費性能や環境性能に優れる反面、いくつかのデメリットもあります。メリットだけで判断せず、デメリットも理解しておくことで、購入後に後悔するリスクを避けられるでしょう。

ここからは、ハイブリッド車のデメリットを4つ紹介します。ぜひ、メリットとデメリットの両方を比較した上で車を選びましょう。

ハイブリッド車はエンジン車に比べて車両価格が高くなる傾向にあります。なぜなら、専用の制御システムや大容量バッテリー、モーターを搭載する必要があるためです。これらの装備があることで、製造コストが増加し、購入価格に反映されます。

確かに、燃費性能や環境性能の向上によるメリットは大きいものの、初期費用が高くなることはくれぐれも忘れないようにしてください。

また、購入予算だけではなく、メンテナンス費用を見据え、長期的なコストも踏まえておきましょう。

ハイブリッド車の駆動用バッテリーは、車両の寿命に大きく影響する重要な部品です。そのため、車を酷使したり保管状況が悪かったりした場合、想定より早く劣化してしまい、一般的な交換時期より早く交換が必要になるかもしれません。

さらに、バッテリー交換費用は高額になりやすく、費用負担が大きくなる可能性があります。そのため、バッテリー寿命を意識した運転や適切な環境下での保管、定期メンテナンスが重要です。

ハイブリッド車は走行音が非常に静かな車です。それゆえに、歩行者や自転車に気づかれにくい可能性があるため、注意してください。

特に、住宅街や交差点付近では歩行者に出くわす可能性が高いため、気を配りましょう。決して「歩行者はいない」と過信せず、運転者は周囲への安全確認を徹底してください。

このように、ハイブリッド車の静音性は快適性で考えると大きなメリットですが、安全面での配慮も求められる車です。慎重に運転できるか運転手に求められていることを覚えておきましょう。

ハイブリッド車は、座席下にモーター駆動用の大容量バッテリーが設置されています。そのため、同クラスのエンジン車と比べて車内空間が窮屈に感じるかもしれません。

特に、トランクの広さに影響しやすいため、荷物の搬入または搬出に不便を感じる可能性があります。

購入後に後悔しないためにも、必ず試乗して実際の乗り心地や車内スペースを確認しましょう。自身のライフスタイルに合っているかも確認しておくと長期的な安心につながるはずです。

このように、日常運転で意識するだけでも燃費向上に役立つため、ぜひ実践してみてください。

ハイブリッド車の航続距離を伸ばすコツ

ハイブリッド車は運転方法や道路状況の工夫によって、航続距離を効率的に伸ばせることをご存知でしょうか。日常でできるほんの少しの工夫で、バッテリーやガソリンの消費を抑え、燃費効率を向上できるのです。

ここでは、ハイブリッド車で航続距離を伸ばすコツを3つ解説します。これらのポイントを理解し、ぜひ運転に取り入れてみましょう。

ハイブリッド車においては、電気モーターを活用してエンジンが休止している状態を長く保つことが燃費向上のポイントです。そのため、前方の交通状況に合わせて車間距離に余裕を持たせましょう。

さらに、無駄な加速や急減速を避け、可能な限り一定速度を維持することも大切です。なぜなら、一定速度で走行することでエンジンとモーターの協調が最適化され、ガソリン消費を抑えられるためです。

日常の通勤や街乗りでも意識的にペダル操作を調整するだけで、航続距離を伸ばす効果が期待できます。難しい操作ではないため、ぜひ取り入れてみましょう。

ハイブリッド車では減速や下り坂の走行時に「回生充電」が行われます。

回生充電とは、車が下っていく運動エネルギーを電気エネルギーへ変換して、駆動用バッテリーを充電することです。

下り坂で回生充電されることで、次の加速や発進時にモーター駆動を長く活用できるため、結果として燃費向上につながります。この時、急ブレーキや無駄な加減速を避けながら下ることで回生充電の効率が最大化されるため、一定の速度を心がけるのがポイントです。

上り坂で速度が低下すると、アクセルを強く踏み込む必要があり燃費悪化につながります。そのため、坂道に入る前に適度な速度を確保し、助走してから坂を登りましょう。こうすると、エンジンとモーターの負荷を抑えながら登り切れます。

このように、坂道で速度が落ちきる前に加速することで、急なアクセル操作を避け、燃料消費を最小限に抑えられるのです。

もし、道路状況や坂の傾斜を把握している場合、事前に速度調整して航続距離の向上に役立ててみてください。