車は地上最低高(車高の下限)が定められており、カスタマイズによって車高を下げる際もこの基準に従わなければなりません。

車検の際、車高の計測基準や計測方法が厳密に定まっている一方、カスタマイズ方法によっては基準外の車高でも通るケースがあります。

では、車高を低くする際はどんな点に注意すべきなのか、また車検に通らなかった場合はどのように対処するといいのでしょう。ここで詳しく説明します。

地上最低高(車高の下限)について

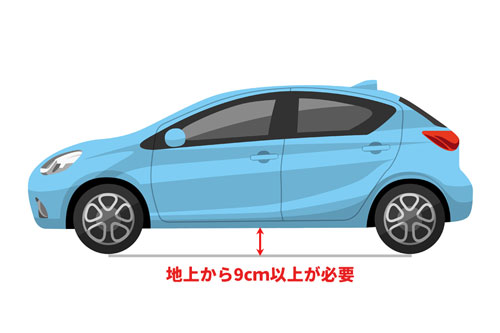

車の地上最低高(車高の下限)とは、車体の最も低い部分と路面との間の垂直距離のことを指します。走行時に車の下回りや部品が傷ついてしまわないよう、地上最低高は原則的に「9センチ」の幅を持たせるのが決まりです。

普通の車はそのままでもこの基準が守られていますが、カスタマイズ(改造)によって車高を低くするケースもあります。その場合、カスタマイズの方法や条件によって基準値も変わってくるので注意が必要です。

車高を下げるメリット

車高をローダウンした車は車高短(しゃこうたん)、通称「シャコタン」などと呼ばれることもあり、一部の愛好家によって車高を下げるというカスタマイズ(改造)が行われることがあります。

では、車高を下げることでどのようなメリットがあるのでしょう?

車高を下げることのメリットのひとつは、見た目がよくなることです。

車高を下げることでスポーツカーのような外観になることから、ドレスアップの手段としてローダウンする方が多いです。

昔は違法改造に分類されていましたが、1995年の法改正で規制緩和が行われました。そのため、かつては車高を下げるカスタマイズは犯罪であり、不良がするものという根強いイメージがありましたが、現在は気軽なファッションとして楽しまれています。

車高を下げると車の走行性がよくなるのも大きなメリットです。

車はコーナーを曲がる際、どうしてもふらつきが発生してしまいますが、ボディの車高が下がることで抑制され、安定的なコーナリングができるようになります。

車の安定感が向上すると、運転時の騒音や振動、それに伴う乗員の車酔いも抑えられるでしょう。

高速道路を走る時も、ボディの下を通り抜ける気流が減るため風の悪影響を比較的受けにくくなります。

車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!

車高を下げるデメリット

車高を下げることのデメリットもいくつかあります。

車高が低い車を運転していて、車道と歩道の段差や踏切、駐車場の車止めに接近するときは、ボディ下面やバンパーを擦って傷つきやすくなるので注意が必要です。

路面に大きな凹凸がある場合も、接触による傷には気を付けながら運転しなければなりません。

凹凸の上を走行する際は、地面からの衝撃がもろに伝わることになるので乗り心地も悪くなるでしょう。

これは、ボディとタイヤの隙間が狭くなったことで、本来なら衝撃を吸収してくれるサスペンションのストローク長が短くなるのが原因です。

サスペンションのストロークが短いと、凸凹の段差によって車体が跳ね上がった時の衝撃が吸収されにくくなり、乗り心地の悪化につながります。

上記のようなデメリットを解消しようとメーカーも工夫していますが、改造に改造を加えるとなると費用がかかるのは避けられません。

そもそもレーシングカーのように車高が極端に低くなっている車は、一般公道や悪路での走行を前提としていないということを忘れないようにしましょう。

車検で通る車高とは?

車高を低くすることのメリットとデメリットを説明しました。では、ローダウンした車は車検に通るのでしょうか?

以下では、そうした車を検査する場合の地上最低高の基準値と、計測方法やそのポイントなどを解説します。

地上最低高は、ボディの一番低い部分と地面との間の垂直距離の下限のことです。保安基準上では、この幅が「9センチ以上」でなければいけないと規定されており、満たさない場合は車検に通りません。

地上最低高の基準値は、車が凹凸や段差のある道路を走行しても、安全走行に関わる重要部品や装置が損傷しない高さとして設定されています。そのため、車検でもこれを満たしているかどうかがチェックされます。

ただし、地上最低高が9センチちょうどでも不合格になることもあります。車のボディサイズや装着する部品によっては測定するポイントが変わることがあるため、9センチギリギリを狙ってローダウンするのはおすすめできません。

測定方法で気を付けないといけないのは、測定値のうちミリ単位の分は切り捨てになることです。例えば、測定値が8.9センチだった場合は、9センチではなく8センチということになるので注意してください。

車検の時に地上最低高をどのように測定するのか、その基準は道路運送車両法の保安基準上で厳密に定められています。

まず計測の基準となる位置は「車体部分の一番低い場所」です。ほとんどの場合は、マフラーのタイコ部分やフロント・リアデフ部分がこれにあたります。このタイコやデフについては、車種によって異なるものの、大抵はいずれか一方が最も低い位置にあります。

また、この最低位置は前輪と後輪の中心軸の間でなければならず、検査員が目視によって位置を定めて計測することになるでしょう。

他にも計測時のルールとして、車内に人や重量物がない空っぽの状態であること、タイヤの空気圧が規定値であること、水平かつ平面で測ることなどが決まっています。

中には、地上最低高が9センチ以下でも保安基準に適合していると見なされるパーツもあります。

例えば、ロアアームやブレーキドラムの下の端にあるゴム製のパーツで、高い自由度で可動するものは計測範囲に含まれません。

そもそも、地上最低高の基準である「車体の最も低い部分」は、具体的にはエンジン本体やマフラーの配管といった車の構成物を指しています。そのため、上記のような可動物は含まれません。

また、エンジンをはじめとする重要装備を衝撃から守るためのアンダーカバーなどがついている場合も、地上最低高は5センチで十分とされています。

地上最低高は、あくまでもボディの重要部分を保護することを目的として定められています。その目的が果たされるなら、多少の例外も認められているのです。

計測の基準の項目でも説明しましたが、車高を測定する際は、その計測方法が厳密に定められています。

まず、人や物など重量物が積まれていると車が沈むので、車内は原則として空っぽにする必要があります。

また、タイヤの空気圧も規定値通りでなければなりません。例えばパンクしていたり規定値以下だったりすると、正確な車高は測れないでしょう。空気圧の規定値はメーカーによってそれぞれ異なるので、車ごとに確認が必要です。

測定する場所も重要で、段差や凹凸のある場所で測定するとそれぞれのタイヤにかかる圧力が異なってしまうので、やはり正確な車高が測れません。傾斜のない、舗装された場所で測定します。

セルフチェックする時の注意点

車高を低くした車は、車検に出す前に車が保安基準に適合しているかどうかセルフチェックを行いましょう。

ローダウンした場合、車のサイズやパーツなどの条件によって測定基準が変わることもあるので注意が必要です。

まずセルフチェックする際は、車の大きさがどのくらいなのか確認しておきましょう。

保安基準上、ホイールベースのサイズによっては次の通りに地上最低高の基準値が変わるので注意が必要です。

地上最低高は10センチ以上

地上最低高は11センチ以上

地上最低高は10センチ以上

地上最低高は11センチ以上

地上最低高の基準が当てはまるのは、固定された構造物に限られます。

ロアアームやブレーキドラムの下の端には高い自由度で可動するゴム製のパーツがありますが、こういった可動物は計測対象に含まれません。

そのため、地上最低高の基準の適用対象となるのはマフラー、サスペンションメンバー、ボルト、オイルパン、デフケース、デファレンシャルギアなどです。

タイヤ、リアアクスル、スイングアームのように動くパーツは対象に含まれません。

そして、ローダウンした車の場合、マフラーのタイコの部分はボディの構造物の中でも最も低い位置に来ることがほとんどです。

デフケースやオイルパンなど特殊な形状をしているものの位置にも注意しましょう。

測定値のうち、1センチに満たないミリ単位の分を切り捨てることは先述しました。この点はセルフチェックの際も重要になってくるので、測定の際は改めて注意しましょう。

車高を測る場合はミリ部分を切り捨てて、センチ単位で見るのが原則です。よって、仮に9.9センチだった場合は9センチと判断されるので、実は基準ギリギリの値と言えます。

一方、8.9センチだった場合は四捨五入ではなくあくまでも切り捨てなので、9センチ未満と見なされて車検に通りません。

ギリギリ9センチで問題ないように見えても、素人がセルフチェックで測るミリ単位と、プロの査定士が測るミリ単位とでは差があることもあります。

ローダウン時は、ある程度の余裕を持たせるのがベストです。

「車高調」「車高調整式サスペンション」とも呼ばれる、車高調整装置を使っている場合も注意しましょう。

これが搭載されている車は単純に9センチ以上で合格とは言い切れず、計測条件が異なってきます。

車高調整装置とは、車高を調節する部品のことです。さまざまな呼び名がありますが、保安基準上の表記は「車高調整装置」となります。

車高調整装置が搭載されている場合、車を標準(中立)の位置に置いて計測してください。

また、車高調整装置には任意に調節した車高を維持できるタイプも存在します。これを使用している場合、測定時は「車高の最低位置と最高位置」の中間で測定することが必須で、さらに「バネが遊んでいない」ことも条件になっています。

そのため、正確には車高調整装置で上げた状態ではなく、調整した後の幅の中間で計測して「9センチ」を目指さなければなりません。

ちなみに「バネが遊んでいない」というのは、ジャッキアップした状態でバネが手で動くことを指します。

非純正品を使って車のマフラーをカスタマイズ(改造)する場合、たとえ「車検対応商品」と謳われている品物だったとしても注意が必要です。

マフラーを取り付けてみて車高が9センチ以上になるかどうかは、実際に確認しなければ分かりません。そのため、純正品以外のパーツでマフラーをカスタマイズしたら、必ず車高を実測しましょう。

ちなみに、こうしたカスタマイズ用のパーツで、「認定品」「(車検)対応品」と銘打たれていないものを使うと、それだけで車検には不合格となります。

パーツを購入する際、最も安心なのはJASMA(日本自動車スポーツマフラー協会)の認定品を選ぶことです。JASMA認定品は、車検対応品以上の厳しい基準で認定されています。

ウインカーやフォグランプなどの灯火類も、地上最低高に関わってきます。

保安基準上、ウインカーは下縁の高さが「地上35センチ以上」、フォグランプは「地上25センチ以上」が基準値となっています。

地上最低高の規制となると、どうしても下回りに目が行きがちです。しかし、2006年1月以降に製造販売された車は、たとえ地上最低高が9センチ以上だったとしても、灯火類の装着位置と地面との間の距離が上記の基準値を満たしていないと車検は通りません。

特に注意が必要なのは、フロントバンパーの下方に上記の灯火類を装着している場合です。こうした車は、地上最低高は基準を満たしていても、灯火類の位置が引っかかってしまうことがあります。

ただし、例外もあります。樹脂製のエアロパーツは地上最低高の対象外となり、地面スレスレでも車検に通るので、個別のパーツについては専門家に聞いて確認したほうがいいでしょう。

車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!

車検に通らなかった場合の対処法

ここまで、車検に合格するために車高の計測方法やセルフチェックの仕方について説明してきました。

最後に、それでも車高が原因で車検に通らなかった場合の対処法を解説します。

車高が原因で車検に落ちた場合は、まず部品の交換・調整を行い、車高が保安基準を満たすようにしてください。

サスペンションの交換によって車高を上げるなら、整備工場やカー用品店に依頼するといいでしょう。

この場合、先述した車高調整装置のように、調整することができるパーツでローダウンしているのであれば、部品交換せずとも調整だけで済むかもしれません。

しかし、調整費用として1万~3万円かかることもしばしばです。

特に、車高を変えるとなると、アライメントの調整も必要になるでしょう。アライメント調整のための費用とサスペンションの交換費用を合わせて、10万~20万円かかってしまうケースもあります。

インターネットで調べると、車高をローダウンした車を車検に通すためにタイヤの空気圧を上げるという方法を見かけることがあります。

確かにタイヤの空気圧が上がれば車体は持ち上がりますし、逆に空気圧が下がれば車体は下がるでしょう。

しかし、車検で車高を測定する際はタイヤの空気圧も規定値に収まっているのが条件です。規定値以上に圧を上げればそもそも車検には通らず、また無理をすればタイヤがバーストする恐れもあります。

車検に落ちてからでもいいのですが、そもそも車高に問題があって継続車検に通らない可能性があるなら、最初から構造等変更申請の手続きを行ったほうがいいでしょう。これで検査を受けて合格すれば問題ありません。

構造等変更は陸運局で行うもので、カスタマイズ(改造)したことによってそのままでは継続車検に通らない車を、全く新しい車に生まれ変わったものとして新規に検査するものです。もちろん保安基準上、問題がないかどうかをチェックします。

申請すれば必ずカスタマイズが認められるとは限らず、指定部品が安全に装着されていることが前提条件です。

この検査にかかる期間は約1~2週間で、手続きを自分で行う場合は印紙・証紙代あわせて2,000円ほどかかります。

注意点は、構造等変更検査は新規検査と同じ扱いになるということです。前回受けた車検の有効期間は一度リセットされるので、有効期間が長く残っている時点で手続きをしてしまうと損になります。