ハイブリッド車と聞くと「電気で走るから毎日充電が必要なのか…」と思う方も多いはずです。実際には、走るだけで自己充電できるタイプ(HV)と、外部からコンセントを使って充電が必要なタイプ(PHEV)があり、それぞれ仕組みや使い方に違いがあります。

この記事では、ハイブリッド車はどうやって充電するのか、その仕組みと特徴を初心者でもわかるように解説していきます。

これからハイブリッド車の購入を検討している方や、仕組みをもっと知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

ハイブリッド車は種類によって充電方法が異なる

ハイブリッド車は「電気で走れる車」というイメージがありますが、実際にはどのように電気を補給しているのでしょうか。

ハイブリッド車には、HV(ハイブリッドカー)と、PHEV(プラグインハイブリッドカー)の2種類があります。それぞれ特徴や充電方法に違いがあるため、以下で詳しく見ていきましょう。

HV(ハイブリッド車)の特徴

HV(HEVとも呼ばれます)は、正式には「Hybrid Electric Vehicle」の略で、ガソリンエンジンと電動モーターという2つの動力を搭載しています。

初代プリウスが1997年に登場して以来、世界中で支持されてきたのは、低燃費と環境性能の高さが理由です。

このタイプの大きな特徴は、外部から電気を充電する必要がないということ。走行中のエンジンや回生ブレーキの力を利用して、自らバッテリーを充電します。つまり、特別な充電設備がなくても、誰でも気軽に使えるのが魅力です。

具体的には、街中でブレーキを踏むたびに発生するエネルギーを無駄にせず、バッテリーに回収して再利用する仕組みを持っています。そのおかげで、従来のガソリン車に比べてガソリンの消費量を大幅に抑えられるのです。

さらに、モーターでの走行中はとても静かで、渋滞中や夜間の運転でも耳にやさしいドライブが楽しめます。

代表的な車種としては「トヨタ プリウス」や「日産 ノート」などが挙げられます。

PHEV(プラグインハイブリッド車)の特徴

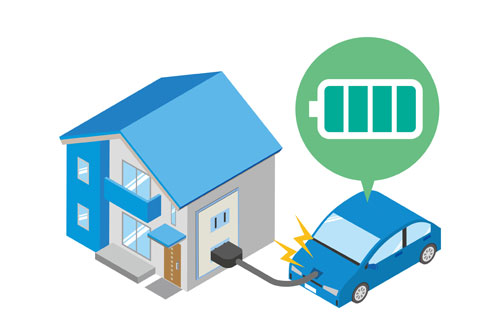

一方、PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)は、HVと同じくガソリンエンジンと電動モーターを搭載しつつ、外部からの充電にも対応しているのが大きな特徴です。

家庭用のコンセントや専用の充電ステーションを使って車のバッテリーを充電できるため、十分に電力があれば短い距離は電気だけで走ることが可能。これにより、日常の買い物や通勤などではほとんどガソリンを使わずに済むため、さらに環境にやさしく経済的です。

充電プロセスも非常にスマートで、車に搭載されたインバーターがバッテリーの状態を管理し、満充電に近づくと自動的に充電を止めてくれるため、安心です。

また、外出先でも充電ステーションを利用でき、急速充電器を使えば比較的短時間で充電が完了します。

走行中は電力が足りなくなれば自動でガソリンエンジンを補助的に稼働させるため、長距離ドライブも不安なく楽しめるのもPHEVの大きな魅力です。

HVとPHEVで充電の方法はどう違うのか

ハイブリッド車は「HV」と「PHEV」という2つのタイプに分かれ、それぞれ充電の方法や日常の使い方に大きな違いがあります。

2つの仕組みを知ることで、普段の使い方や生活スタイルに合った車選びの参考になり、「どっちが自分に合っているのかな」という疑問もクリアになります。

ここからは、HVとPHEVそれぞれの充電方式をもう少し詳しく見ていきましょう。

HVは、車に乗るたびにわざわざコンセントにつないで充電する必要はありません。その理由は「走りながら自分で電気を作る仕組み」にあります。

具体的には、ガソリンエンジンと回生ブレーキという2つの仕組みを利用してバッテリーを充電しています。

回生ブレーキとは、車が減速するときのエネルギーを電気に変えてバッテリーに蓄える仕組みで、本来なら無駄になってしまうエネルギーを再利用できるのです。これによって、HVは外部から充電しなくても電動モーターを使った走行ができ、低燃費と環境性能を両立しています。

さらに、走行中にエンジンとモーターを上手に切り替えることで、街中のストップ&ゴーでもスムーズで静かなドライブを楽しめます。

PHEVは、プラグを挿して充電することが可能です。自宅のコンセントや専用の充電器、さらには公共の充電スタンドなどを使って、車に搭載されている大容量バッテリーを直接充電します。

この外部充電を活用することで、十分に電気が貯まっていれば短距離の移動はほとんど電気だけで済み、ガソリンを使わずに走行できます。例えば、通勤や買い物などの普段使いは電動走行、旅行や長距離ドライブではエンジンも使って安心という使い分けができるのが特徴です。

また、充電の仕組みは車に搭載されたインバーターが自動で管理してくれるため、満充電になると自動で充電を停止し、過充電を防ぐ仕組みになっています。

家庭用のコンセントを使えば数時間で充電でき、急速充電器を使えばさらに短時間で電力を補給することもできます。

PHEVの外部充電には、大きく分けて「普通充電(AC)」と「急速充電(DC)」という2つの方法があります。どちらも車に電力を補給するという点は同じですが、仕組みや使い方、充電時間にははっきりとした違いがあるのです。

普通充電(AC)は、家庭用コンセントや専用の充電器を使って、交流(AC)の電気を車に送ります。このとき車に搭載されたインバーターが電気を直流(DC)に変換し、バッテリーに充電します。家庭の夜間など時間に余裕があるときにじっくり充電できるのが特徴で、フル充電まで数時間かかることが一般的です。

急速充電(DC)は、充電器から直接直流(DC)の電気を車に送る仕組みで、変換の手間がないぶん圧倒的に早く充電できます。例えば、外出先のサービスエリアや公共の充電スポットなどで、短時間のうちに大幅に電力を補給できるため、長距離ドライブの途中でも安心です。

PHEVの場合は、電池残量が少なくなってきたときや、翌日に長距離を走る予定があるときに充電するのが基本的な目安です。車にはバッテリーの残量を示すインジケーターがあり、それを参考に充電タイミングを判断できます。また、夜間に帰宅したタイミングで家庭用コンセントにつないで充電しておくと、翌朝には満充電で出発できるためとても便利です。

一方、HVは基本的に外部充電が不要です。走行中にエンジンや回生ブレーキで自動的に電気を補給してくれるため、日常生活の中で「充電しなきゃ」と意識する必要はほとんどありません。

ただし、どちらの場合も急加速や急減速を避けるエコドライブを心がけたり、長距離ドライブの前には残量を確認するなど、少しの工夫で燃費や走行性能をさらに高められます。

自宅でできるハイブリッド車・PHEVの充電方法

ハイブリッド車やPHEVをもっと便利に使うには、自宅での充電をどう取り入れるかが大切なポイントです。特にPHEVの場合、外出先の充電スタンドだけに頼らず、自宅でも安定して電力を補うことで、毎日の移動がさらに快適になります。

ここでは、充電方法の基本から、自宅での充電を効率的かつ安全に行うコツまでを紹介します。

これからPHEVを検討している方も、すでに乗っている方も、ぜひ参考にしてみてください。

PHEVを効率よく充電したいなら、200Vコンセントの設置を検討するのがおすすめです。200Vの電圧を使うと、100Vよりも短い時間でバッテリーを充電できます。

設置の際には「単相3線式」という配線方式を利用し、分電盤から200Vを取り出します。ほとんどの住宅にはこの配線が届いているため、大掛かりな工事を必要としないケースが多く、工事自体は1〜2時間ほどで完了することも。

工事費用は内容によって変動しますが、コンセントの増設でおよそ5,000〜7,000円、専用線の引き込みやブレーカー交換などが必要になると数万円から十数万円かかることも。工事内容や家の状況によって費用は変わるため、複数の業者に見積もりを取って比較すると安心です。

200Vコンセントを導入したあとも、従来の100V用家電はそのまま使えます。100Vと200Vの両方を併用できるため、普段の生活に支障はありません。

PHEVは、一般家庭にある100Vコンセントでも充電が可能です。特別な設備を設置しなくても、自宅のコンセントに付属のケーブルをつなぐだけで電力をバッテリーに届けられます。

ただし、この方法はもともと家電向けの電圧を使うため、フル充電までに時間がかかる点は注意したいところです。車種やバッテリー容量によって違いはありますが、満充電まで10時間以上かかるケースもあります。夜のうちに充電するなら十分ですが、日中に短時間で充電したい場合には向きません。

とはいえ、通勤や買い物など短距離中心の使い方なら、夜間にゆっくり充電するだけで次の日も安心して走れ、大きな初期投資をかけずに済む点もメリットです。

PHEVやEVを自宅で充電するなら、夜間電力を利用するのが賢いやり方です。夜は電力需要が減るため、電力会社によっては昼間よりも割安な料金プランを用意しています。この仕組みをうまく活用することで、日々の充電コストを抑えられるでしょう。

例えば「夜間割引プラン」や「時間帯別料金プラン」などを選ぶと、昼間の半額近い単価で電気を使える場合もあります。夜の間にまとめて充電しておけば、朝には満充電で出かけられて家計にもやさしいのが魅力です。

さらに夜間の電気を活用することは、発電所の負担を減らし、社会全体のエネルギー効率を高めることにもつながります。契約内容は電力会社によって違うため、自分の生活リズムや走行距離に合わせてプランを選ぶとより効果的です。

PHEVを自宅で充電するなら、安全を意識した使い方も大切です。

まずは、純正の充電ケーブルやコンセントを正しく使い、傷や破損がないかこまめにチェックしておきましょう。ケーブルを強く曲げたり無理に引っ張ると、内部で断線や接触不良を起こすリスクがあります。また、コンセント周辺にほこりや水分がたまると発火や感電の危険性が高まるため、掃除をして清潔に保つことも大事です。

屋外にコンセントを設置する場合は、防雨型やカバー付きの製品を選ぶと安心感が増します。

そして、充電中は常に電気が流れているため、小さなお子さんやペットが近づかないよう配慮することも忘れずに。

ちょっとした心がけを積み重ねることで、自宅でも安心してPHEVを充電でき、毎日のカーライフを快適に楽しめます。

ただし、充電中はケーブルやプラグに傷や劣化がないかをしっかり確認しましょう。また、台風や吹雪など特に荒れた天気のときは、無理せず充電を控える判断も大切です。

防雨カバー付きのコンセントや屋根付きの駐車スペースを利用すると、より安心して充電ができます。日頃から設備を整え、状態をチェックしておくことで、雨の日も雪の日も安心して充電できます。

外出先での充電方法と便利なサービス

旅行や外出先でPHEVを利用する際、「どこで充電できるんだろう」と不安に思う方も少なくないかもしれません。しかし、実際には、全国各地に普通充電器や急速充電器が幅広く設置されており、安心してドライブを楽しめる環境が整いつつあります。

さらに、専用アプリやカーナビを活用すれば、周辺の充電スポットをすぐに見つけられる点も大きな魅力です。

ここからは、外出時に役立つ充電スポットの種類や特徴に加え、効率よく探すための便利なツールもあわせて紹介します。

外で利用できる充電スポットには、「普通充電」と「急速充電」の2タイプがあります。それぞれ仕組みや利用シーンが異なるため、状況に応じて使い分けるとより快適です。

普通充電スポットは、商業施設やホテル、レジャー施設、ゴルフ場、コインパーキングなどに多く設置されています。出力は3〜6kW程度でパワーは控えめですが、数時間駐車する間にじっくり充電したいときにぴったりです。例えば、宿泊先で夜通し充電しておけば、翌朝にはしっかり走行用電力を確保できます。

急速充電スポットは、高速道路のサービスエリア、道の駅、ディーラーやコンビニなどに配置されており、移動の途中で立ち寄りやすい点が特徴です。50kWクラスの出力を持つ充電器なら、5分間の充電で数十キロ走れる電力を補えます。長距離ドライブの合間に素早く充電したいときに心強い存在です。

外出中に充電スポットを探すなら、スマホアプリを使うのがとても便利です。「EV充電エネチェンジ」「EVsmart」「GoGoEV」などのアプリを使えば、今いる場所の近くにある充電スタンドを地図で確認できます。

これらのアプリでは、充電器の種類、出力、利用可能な時間帯、利用者の口コミなどもまとめてチェックできるのが魅力です。特に「EV充電エネチェンジ」は、充電操作や支払いもアプリ内で完結できるため、現金を用意する必要もありません。

また、あらかじめカーナビに登録された充電スポット情報を活用すれば、走行中でも最適な充電ポイントを探しやすくなります。「次はどこで充電しよう」と迷う心配が減り、初めての遠出や旅行でも安心です。

ハイブリッド車・PHEVのバッテリー管理と長寿命化

ハイブリッド車やPHEVをできるだけ長く、そして安心して使うには、日常のメンテナンスとバッテリー管理が欠かせません。

ここからは、毎日の充電のコツやメンテナンス方法、そして補機用バッテリーの寿命と交換の目安について詳しく紹介していきます。

バッテリーを長持ちさせるポイントは、毎日の使い方に少し意識を向けることから始まります。例えば、常に満充電を目指すのではなく、バッテリー残量を30〜80%あたりでキープすると、内部へのストレスを減らせます。逆に電池を使い切るまで走らせるのも、過放電となり劣化の原因に。

さらに、急速充電は便利でも頻繁に使うとバッテリーに負荷をかけやすい面があります。基本は普通充電をメインにして、必要なときだけ急速充電を活用するようにすると安心です。

夏の暑さや長距離ドライブのときは、冷却システムが正常に動いているかをチェックするのも忘れずに。車載システムによるバッテリー診断などを活用し、状態を定期的に確認することも大切です。

ハイブリッド車やPHEVには、駆動用メインバッテリーのほかに、12Vの補機用バッテリーが搭載されています。この補機用バッテリーは車のシステムやライト、ワイパーなどを動かすために必要不可欠です。

駆動用のメインバッテリーは長寿命設計ですが、補機用バッテリーは3〜5年ほどで交換時期がくることがあります。補機用バッテリーが弱ってしまうと、たとえメインバッテリーが十分でも車が起動しなくなることも。

エンジン車とは違い、補機用バッテリーの劣化は見た目や音ですぐにわかるわけではなく、気づかないうちに突然トラブルになることもあります。そのため、3〜5年を目安に整備工場やディーラーで点検し、必要があれば早めに交換を検討するのがおすすめです。

また、しばらく車に乗らないときは、週に一度でも30分〜1時間程度走行して充電しておくと、バッテリーの性能を保ちやすくなります。

バッテリーが劣化してくると、「エンジンがかかりにくい」「電装品の動きが鈍くなる」といった変化が現れることがあります。パワーウィンドウの動作が遅く感じたり、スマートキーの反応が鈍くなったりするのも補機用バッテリーが弱ってきている合図かもしれません。

駆動用メインバッテリーの場合は、EV走行距離が短くなったり、燃費が悪化したりといった形で変化に気づくことがあります。ただ、補機用バッテリーの劣化は外からはわかりにくく、突然トラブルになるケースも少なくありません。

定期的に点検をしておくことで、思わぬトラブルを避けやすくなります。

長く乗らない期間が続くと、バッテリーは自然放電によって性能が低下しやすくなります。これを防ぐためには、1〜2週間に1度くらい、30分〜1時間程度走ることでバッテリーをしっかり充電してあげると安心です。

また、保管場所の環境もポイントです。真夏の直射日光や、真冬の厳しい冷え込みはバッテリーの負担になります。なるべく屋内の駐車場や日陰など、温度の変化が少ない場所を選ぶと劣化を抑えられます。

さらに、冷却システムやバッテリー管理システムが正しく作動しているかも事前に確認しておくとより安心です。長期保管の前には車の取扱説明書をチェックし、推奨される設定などを確認しておくのもおすすめです。

ハイブリッド車やPHEVに使われる補機用の12Vバッテリーは、おおむね2〜5万円程度が目安です。工賃を含めると、ディーラーなどで交換した場合は3〜6万円ほどになることもあります。

一方、駆動用メインバッテリーは高電圧で大容量のため、数十万円から、車種によっては100万円を超えることも。ただ、メインバッテリーは10年以上持つように作られているため、実際には車を手放すまで交換せずに済む方も多いです。

補機用バッテリーについては、3〜5年ごとに点検して早めの交換を検討することで、安心してカーライフを続けやすくなります。