車の最新技術

更新日:2021.11.26 / 掲載日:2021.10.09

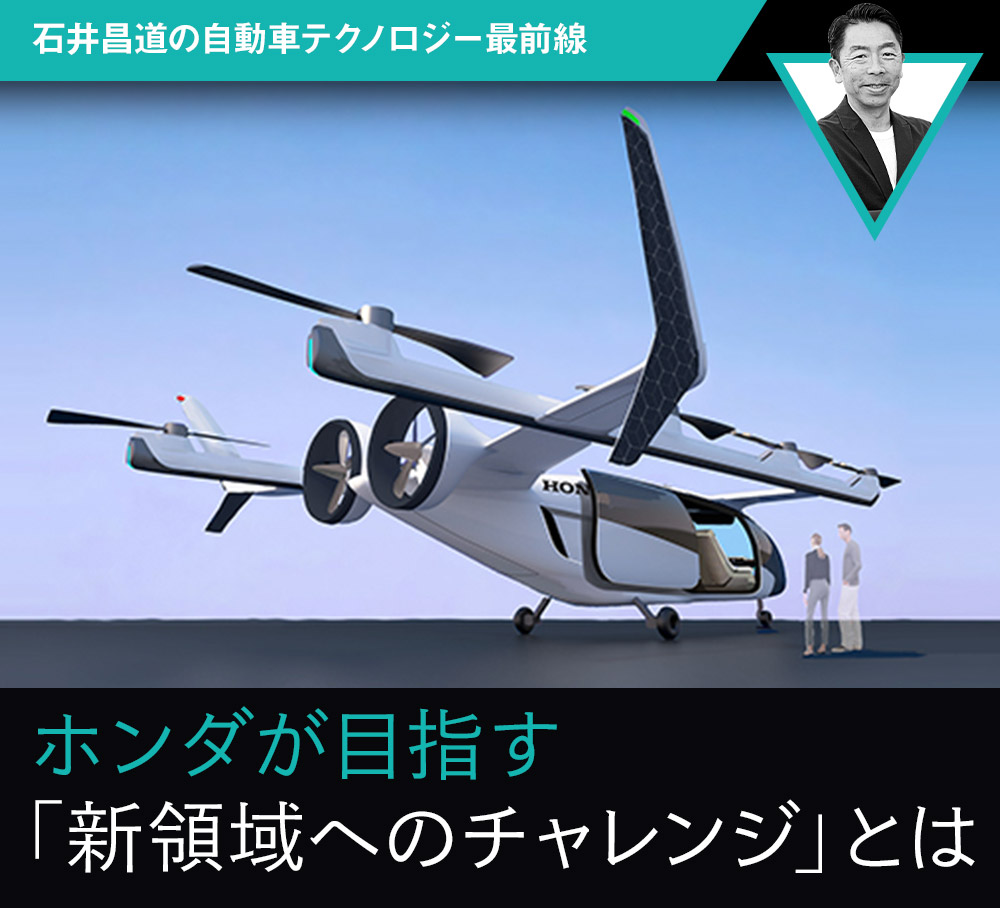

ホンダが目指す新領域のチャレンジとは【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第26回】

電動垂直離着陸機や分身ロボット、宇宙領域まで活躍領域をさらに広げていく

文●石井昌道 写真●ホンダ

ホンダの三部敏宏社長は2021年4月の就任会見のなかで、将来に向けた仕込みとして「研究所は昨年から先進技術の研究に特化しており、環境負荷ゼロ社会と、事故のない社会の実現に向けた、先行技術の研究に取り組んでいます。そして、更に次の夢として、モビリティを三次元、四次元に拡大していくべく、空、海洋、宇宙、そしてロボットなどの研究を進めています。先進・先端技術のリソースはしっかり確保し、独創的な技術研究を強化していきます」と述べていたが、その具体例を披露する場として、Honda新領域ビジョン・テクノロジー取材会が開かれた。

ホンダはもともと、本体の本田技研工業の研究開発部門を分離・独立化させた本田技術研究所を1960年に発足させ、より自由な発想で研究開発に専念できるようにした。従来は二輪・四輪の商品開発も研究所で行っていたが、2019年には二輪、2020年には四輪の商品開発部門が本田技研工業に統合され、研究所は新たなモビリティやロボティクス、エネルギーなど新価値商品・技術の研究開発に集中する体制へと改められた。

世界初の自動運転レベル3試乗でわかったこと 【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第1回】

義務化されるオートライト【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第19回】

JAGUAR I-PACEの走りを深掘する【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第20回】

自動運転技術は視覚障害を救うか【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第21回】

新型iXに見るBMWの電動化戦略【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第22回】

【EV】AUDI e-tron Sportbackの走りを深堀する【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第23回】

Mercedes-EQ EQCの走りを深堀する【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第24回】

ゼロエミッションで騒音もない新時代のモータースポーツを体験【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第25回】

ホンダは四輪、二輪、ライフクリエーション(耕うん機、除雪機、発電機など)、航空機の事業やASIMOなどロボティクスまで幅広く展開する希有な企業であり、それぞれのコア技術を生かし、横串を通すことで新領域を生み出していくわけだ。

具体例の一つが電動垂直離着陸機の「Honda eVTOL(electrical Vertical Take Off and Landing)」。eVTOLは現状の小型無人ドローンから、大型有人として都市型航空交通へと発展させるもので、モビリティの可能性を三次元に広げる。地上の2次元モビリティと連携して、モビリティエコシステムを創造するともしている。

大きな空港は必要なく、ヘリコプターに比べると圧倒的に静かだということで、都市部に離着陸センターをかまえることも可能だという。

電動で時速250km程度は出せるそうだが、課題はエネルギー密度で、航続距離は100km程度が現実的なところ。そこでガスタービンエンジンを搭載したハイブリッドeVTOLも計画されており、航続距離は400kmまで伸ばせるという。

既存のモビリティは400kmを超えるとエアラインを利用する人が増え、それまでは自動車か電車というのが一般的。eVTOLおよびハイブリッドeVTOLが、その間を上手に埋めれば、利便性があがることになる。2040年には30兆円規模のマーケットになるという見立てがあり、そこをターゲットにしている。2023年には北米でプロトタイプによる実験を始める計画だ。

具体例の2つめは「Hondaアバターロボット(分身ロボット)」だ。

時間や空間に縛られないバーチャルな自己能力の拡張が行われることで、モビリティの可能性を四次元に広げることに繋がる。

もっともわかりやすいユースケースは、遠隔医療。救命救急や極めて専門性の高い手術などが遠隔で行える。その他にも危険な場所や宇宙空間での作業など、離れた場所でも専門性を発揮できることになりそうだ。

ホンダの強みはロボティクス技術による多指ハンドと独自のAIサポート遠隔操縦機能で複雑な作業を遠隔操作で行えることだという。缶飲料のプルタブを開けるなど、人間にとっては何気ない作業も、ロボットに行わせるのは案外と難しいそうで、デモではその様子を見せてもらった。

ASIMOは未来の夢を見せてくれる存在だったが、いよいよ事業家がスコープに入ってきたことになる。2023年には技術実証したいとのことだ。

具体例の3つめは「宇宙領域へのチャレンジ」だった。

燃焼・誘導制御技術、燃料電池技術、ロボティクス技術などホンダのコア技術を用いて宇宙領域へもチャレンジする。月面には水が存在すると言われており、燃料電池技術と高圧水電解技術を用いた循環型再生エネルギーシステムを、JAXAと共同研究している。

水と電気があれば、水素と酸素が作り出せる。水は月面で調達し、電気は太陽光発電。水素は燃料電池技術によって電気と水にできる。宇宙空間の有人施設での活動に必要なものが常に再生できるわけだ。元の水がエネルギー循環して、また水に戻るとき、果たしてどれぐらいの分量が得られるのかが課題だが、研究開発が進めば地球上のエネルギーシステムにもフィードバックできることになるだろう。

また、若手エンジニアからの提案によって再使用型の小型ロケットの研究を2019年から開始しているという。

用途は人工衛星向け。SpaceXも1万規模の低軌道の人工衛星を打ち上げて、地球全体への通信サービスの提供や通信遅延の解決を図るスターリンクプロジェクトを発表しているが、気候変動の観測、自動運転、コネクテッドなども含めて人工衛星は需要が膨らんでいる。それに対してロケットが不足しているのが現状だ。

今回の3つの新領域は、遠い未来の話のように見えるが、具体的に需要があって実用化が待たれるものばかりだ。足元の四輪、二輪、ライフクリエーションなどといった既存事業をしっかりと継続しつつ、時代に合った新規事業に取り組む、そのバランスをどう見極めるかが、これからの課題なのだろう。100年に一度の大変革期を乗り越えていくには、ホンダらしいチャレンジ精神が何よりも必要とされているのだ。

執筆者プロフィール:石井昌道(いしい まさみち)

自動車専門誌の編集部員を経てモータージャーナリストへ。国産車、輸入車、それぞれをメインとする雑誌の編集に携わってきたため知識は幅広く、現在もジャンルを問わない執筆活動を展開。また、ワンメイク・レース等への参戦も豊富。ドライビング・テクニックとともに、クルマの楽しさを学んできた。最近ではメディアの仕事のかたわら、エコドライブの研究、および一般ドライバーへ広く普及させるため精力的に活動中。

【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】は週刊連載です。どうぞお楽しみに!