新車試乗レポート

更新日:2022.12.02 / 掲載日:2022.12.02

マツダCX-60の諸説紛々を検証してみる【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●マツダ

マツダが社運を賭けてデビューさせたラージプラットフォームの第一弾、CX-60について、評価が様々に割れている。

第一に乗り心地が悪い。第二にブランニューの変速機の仕上がりが悪い。エンジンがうるさい。個体差が大きく、当たり外れがある。というあたりだろうか。

対して高評価で一貫しているのが燃費で、こちらは場合によってはリッター24キロを記録した例もあるらしい。

ということで、燃費以外はどうも安定しない評価がどうなのか、色々と確認してきた。

一番のトピックである乗り心地は文字数もいるので最後に回して、順番に書いて行く。変速機については、まあそういう所はある。これは縦置き直6でAWDシステムを成立させるための仕掛けであり、要するに従来のトランスミッションと比べて極めてスリムに仕立てなければ、プロペラシャフトが通せなかった。変速機を細くデザインするために、湿式多板のクラッチを使って、電制で滑らせて半クラッチ制御するやり方にした。要するにサプライヤー各社がDCTで培った技術を転用して、新しい変速機システムを作ったもの。そういう意味ではクラウンRSの新型ハイブリッドと同じ系譜である。

〝ど〟が付くオリジナルの機構なので、変速制御の熟成にはどうしても時間が掛かる。基礎的なシフトアップとかを見ているとむしろカツン、カツンと小さなショックを伴って加速する様は昔のベンツの様で小気味良いところもあり、ポテンシャルは感じるのだが、シフトダウンに関しては、ドライバーと気が合わない部分もちょいちょいある。少しトロい。というか自分ならもう少し早いタイミングで落とすのにズレる。エンブレがガツンと効かない分、イメージとしてはブレーキの負荷が高い。

この辺りは難しいところで、その時の気分によっては、エンブレがガツンと効くことに違和感を感じるケースもあるだろうし、むしろそのケースの方が不快感は大きくなる。スポーティーな運転をしたければパドルを使ってくれとマツダは多分思っているだろう。

キックダウンも含めて、基本落とす側の制御が時折乱暴だったり、遅かったりする。ただこれはこういう初物の仕掛けにはままあることで、やがて熟成していくだろうし、おそらくはソフトウエアの問題なので、アップデートで対策できると思われる。筆者的には許せる範囲に感じた。そういうリスクを取りたくなければ熟成済のCX-5を買った方が安心できる。

さて、エンジンをうるさいと取るかどうか。正直な話、それは欲張りだと思った。欧州製のディーゼルのうるささがデスメタルだとすれば、モーツアルトくらいのもの。聞き耳を立てた時、ディーゼルの音が聞こえるではないかと文句を言うのは、そもそもディーゼルが嫌いな人ではないのか? そりゃ静かであるに越したことはないけれど、静かさに重きを置くならBEVを選んだ方が吉である。

欧州製ディーゼルの様な蹴飛ばす加速力はないが、ディーゼルらしく、力のあるユニットで、音振に関しても、「BMWのシルキー6はだな……」みたいなものと比べなければ、やはりちゃんと4気筒とは違うものになっている。6気筒に過大な期待をしない限りは十分満足できると思う。

さて、個体差は正直わからない。筆者は多分都合3個体に乗ったがそれほど明確な差はなかった。ただ同業者で外れに乗った人もいるし、世間で「CX-60ガチャ」という言葉まで生まれているので、そういうこともあるのかも知れない。筆者のn数3ではちょっと断言できない。

さて、いよいよ本題である乗り心地問題である。まず主に時速30キロ以下の領域での突き上げはこれは誰が乗っても気付くレベルである。橋の継ぎ目などの瞬間的な入力でドンと突き上げられる。フラッグシップシャシーとしてそれはどうなのよと言うのは筆者も同じである。

しかしながら、なんでそんな不始末になったのかがちゃんと説明されてきていない。以下マツダの言い分である。「人間は歩行中に、目の高さが上下で5センチ動き続けているが、それは人体のキャンセル機能で補正されて、不快に感じない。対して、横の揺れは2~3センチしか許容できない。」

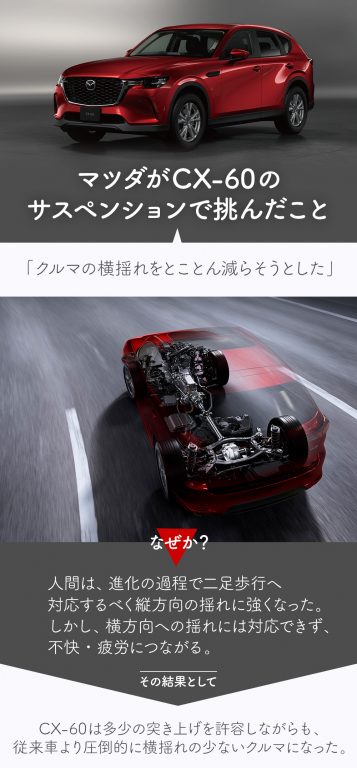

そこでマツダは、クルマの横揺れをとことん減らそうとした。特にこれから電動化が進むに連れて、車両重量が重くなる。その時リヤサスのブッシュに掛かる負荷は増えて、リヤタイヤの位置決め、つまりトーやキャンバーの維持が難しくなる。だからゴムブッシュを極力廃してタイヤの位置決め性能を強化した。

ただし、その結果、これまでゴムブッシュが緩衝していた速い周期の突き上げが通ってしまう。それが低速域の乗り心地悪化の正体である。マツダは縦揺れは人体のキャンセル機能で解決できるが、横揺れは解決できないとして、特に0.1G領域での微細な横揺れの制御を優先した。

実際、高速道路でCX-60に1時間も乗ってみると、揺れの少なさに気付く。というより、今までのクルマは揺れていたのだということが突然わかる。それは大きな違いである。先日CX-60で東京-鈴鹿を往復してきたが、頭が動かないという極めて不思議な体験を味わった。それはかなり革命的なことだと思う。

ただし、依然突き上げの問題はある。ただし、クルージングでの横揺れの革命的な改善と、この突き上げのどちらをどの程度気にするかというトレードオフの問題である。ちょっと恐れと共に感じているのは、もしかしたらこの横揺れ抑制の考え方は自動車のサスペンションにおける革命なのかも知れないという感覚であり、それ以前とそれ以後では評価軸そのものを変えなければならなくなるかも知れない。

ということで、買う買わないの話をするのであれば、突き上げと横揺れに関しては、必ず自分で体感して結論を出して決めていただきたい。新しすぎて、基準がまだないのだ。