車の最新技術

更新日:2022.01.22 / 掲載日:2022.01.22

EVの理想と現実。バッテリー容量について考える【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】

文●石井昌道 写真●マツダ

2021年4月からEVテストという連載を始めた。1ヶ月につき2台ずつ、EVで毎回同じコースを同じように走って電費を計ってみるという比較的に地味な企画ではあるが、きたるべきEVシフト時代に向けて、電費やバッテリー容量、航続距離などによる利便性が各モデルによってどう違うのか、暮らしの手帖的な参考になれば面白いと考えたのだ。コースは連載開始当初と少しだけ変更したが、基本は制限速度100km/h区間の高速道路、制限速度70km/h区間の自動車専用道、一般道、アップダウンの大きなワインディングロードにわけて全長は約200km。途中で一回は急速充電器を使用して、外出先での充電の使い勝手もみている。

また、電費にフォーカスを当てたのは、エンジン車やハイブリッドカーではあれだけ燃費の善し悪しが注目されていたのに、EVでは航続距離ばかりが取り沙汰されて電費はあまり重視されていないように思われているのもEVテストをやってみたいと思った動機だ。現在のバッテリーの技術では、エンジン車やハイブリッドカー並の航続距離を確保するのが難しく、普及の大きな壁になっているのでそれも理解できるのだが、だからといって手っ取り早く航続距離を伸ばすためにバッテリーを沢山搭載していけば、それだけ車両重量が増えて重くなり、電費としては悪化していくのがジレンマでもある。これまでテストしたEVのバッテリー容量は最小がホンダeとマツダMX-30の35.5kWhで車両重量は前者が1540kg、後者が1650kg、最大がアウディe-tronスポーツバック55の95kWhで2590kg。大容量のほうがロングドライブで安心感があって使い勝手がいいのは当然だが、軽くて電費のいいモデルにも環境対応という意味では正義がある。それを実際に走らせて確かめてみるというのもEVテストの意義だ。

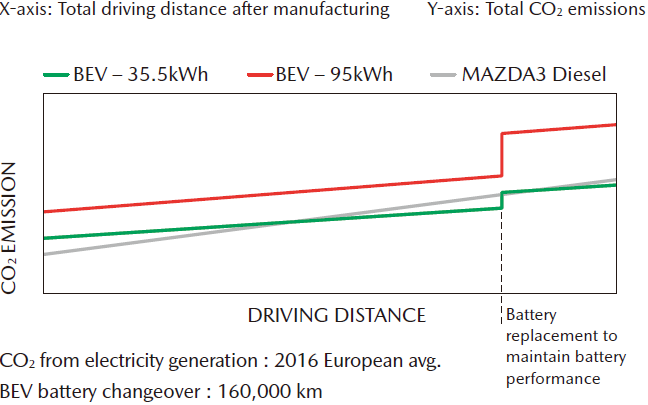

ちなみにマツダの説明では、35.5kWhというバッテリー容量はLCA(ライフサイクルアセスメント)の評価から決めたという。EVは走行時のCO2排出量はエンジン車よりも少ないが、バッテリー製造ではCO2排出量が多いため製造から廃棄までトータルでの環境負荷を考えると、現在の技術ではこの容量がエンジン車に対して有利なぎりぎりのラインであるそうだ。LCAの計算は2016年の欧州平均の電源構成、バッテリーは性能維持のため16万kmで交換するという前提となっている。一方のホンダeはまさに電費重視のモデルであり、EVが大きなメリットを発揮する街中での使用をメインにして割り切って小さいバッテリーを搭載したという。

実際にテストしてみると、車両重量が軽いほうが電費は良好な傾向にあった。ざっくりといえば軽量級のモデルは7km/kWh前後、重量級は4km/kWh前後といったところ。また、軽量に仕立てるとともに、細くて大径の専用タイヤなどを採用するBMW i3、EV専売のテスラなどは車両重量のわりに電費が優秀で、突き詰めればポテンシャルがあげていけることもみえた。

また、急速充電器を使用しながら走っていくと、小さいバッテリーのモデルは想像以上に使い勝手がよろしくないことも体感した。急速充電する場合のバッテリー容量の大小は、よくバケツに例えられることがある。大きなバケツならば、ドバッと水を入れていっても溢れづらく、大きくても小さくてもいっぱいに近づいてくれば入れる水は絞っていかなければならない。EVを急速充電器に繋ぐと、お互いにやりとりをしてSOC(バッテリーの充電率)が低ければ電気をたくさん流し、上限に近づいていくと絞っていくようになる。たいていの場合、80%以上では極端に絞られるから急速充電はそこまでが目安だ。

ホンダeやマツダMX-30では、全長200kmのEVテストでも航続距離に不安があるので早め早めに充電しようという気持ちになる。たとえばホンダeは、テスト開始時のバッテリー残量が86%で、そこから31.5km走った海老名サービスエリアでは66%になり、航続可能距離は126kmになっていた。その後は箱根を目指して試乗・撮影をこなし、復路の海老名サービスエリアで充電するのがいつものパターンではあるが、不安があるので往路でも15分だけ充電することにした。82%まで回復して航続可能距離も154kmになったのだが、5.2kWhしか充電できていない。上限に近いので充電の出力があまり出ていなかったのだ。もう少し大きなバッテリーならば、同じシチュエーションで倍近く充電できる。

逆に大容量バッテリーだと、急速充電器を30分使用しても電費が良くないので、航続距離の回復はたいしたことがないとも言える。出力が40kWの急速充電器を使った場合、よくて18kWh程度が充電されるが、電費が4km/kWhだとすると72kmしか走れない。7km/kWhだったら126km走れることになるが、バッテリー容量が小さいとそこまで充電できないだろう。ここにジレンマがあるのだ。

ホンダeやマツダMX-30は自宅ガレージで充電して街中メインで使うのを前提にした割り切ったモデルであり、高速道路をバンバン走るのには向いていないのではあるが、EVテストをしてみるとプジョーe208など50kWh程度の容量があると、だいぶ使い勝手がいいことも知った。もろもろを考えると、いまのところ50〜80kWh程度の容量がバランスがいいように思える。しかしながらEVの開発も本格化してきており、これから発売されるモデルは軽量化を始めとした電費改善にこれまで以上に力が入ってくる。111.5kWhを誇るBMW iXは、i3での知見を生かして開発されており、大容量バッテリー車ながら電費も良さそうだ。トヨタbZ4Xおよびスバル・ソルテラは、エンジン車やハイブリッドカーで養ってきた燃費改善技術が取り入れられていることだろう。2022年に発売されるニューカマー達はレベルアップされているはずだから、今後のEVテストが楽しみ。急速充電器の大出力化とともに、EVとの暮らしがだんだんと身近になっていくことが、時とともに感じられることになりそうだ。