車の最新技術

更新日:2022.08.05 / 掲載日:2022.08.05

日野自動車の許されざる不正【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●日野自動車

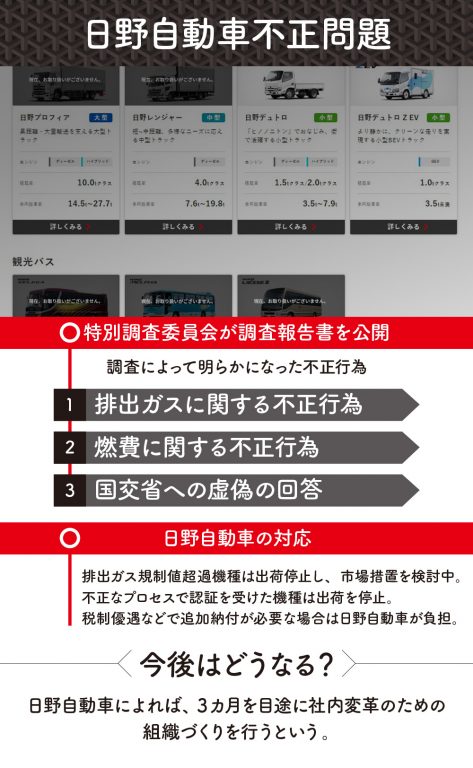

8月2日、日野自動車は緊急記者会見を開き、3月に発覚した不正行為についての調査結果を発表した。

開示された内容は予想を越えて酷かった。そもそも3月の発覚時点で、現行機種の一部で、排ガス浄化装置の耐久試験を意図的な不正で偽装していたこと、燃費測定試験では不正操作で水増しが行われ、減税などの認定の不正取得の可能性が浮上していた。

今回外部特別調査委員会による調査で、この不正が、少なくとも平成15年から19年間もの長きに渡って行われていたことが報告された。「少なくとも」と書くのは、データで遡れる期間がそこまでだからで、それ以前から行われていた可能性があることにも質疑の中で触れられた。

さらには、2016年に他メーカーで複数の不正が発覚した際に、国交省から不適切事案がないかの問い合わせを受けた際も、虚偽報告を行っている。どれもミスではなく故意事案である。具体的な不正の詳細はリリースで御確認願いたい。<https://www.hino.co.jp/corp/news/2022/>

つまり、排ガステスト方法の不正、燃費捏造、虚偽報告の3つの問題が前回今回で相次いで発覚し、しかも2つについては約20年にも及ぶ長期間に渡って「不正」を大事に継承していたことになる。言い逃れのしようもない。起こったことを見れば、日野という会社にはモラルがないことになる。

さて、その会見についての総論である。まずは日野はスタートラインを間違った。いきなり、不正を糺して信頼を回復すると言うが、これだけのことをしでかして、何故「許してもらえることが前提」でいるのか?

彼らが行ってきたのは、法が定めた性能を満たさない排ガス浄化装置で環境を破壊し、顧客に保証した燃費性能を満たさない商品を販売していた詐欺行為であり、かつそれがミスではなく承知の上で意図的に行われたこととなれば、それを許すかどうかを決めるのは、ユーザーに代表される社会の側である。

1917年に純国産トラックの試作に成功して以来、これまで長きに渡り日本の物流を担い、社会を発展させてきた事績は認めよう。それはそれで長年に渡って、多くの日野関係者が世のため人のために心血を注いできた賜物でもある。しかし今回それを自ら裏切り、泥を塗ったわけだ。期間と計画性から言えば、社会から「日野は要らない」と言われてもひとつもおかしく無い。

だから許されるのは当たり前ではない。世の中の審判を仰いでから、「許していただけるのであれば、今後は……」となるのが順序というものではないか? 筆者は「存続と再生」を前提に説明を始めたことに猛烈に違和感を感じた。

また今回の会見は2部制で開催され、第1部は特別調査委員会からの報告という形だった。この報告の後行われた質疑応答もよろしくなかったと思う。特別調査委員会は、本来、迷惑を被った側、それはユーザーであり、サプライヤーであり、監督官庁であり、ひいては国民の代表として、日野が行った不正をしっかり調査し、問題を把握すべき立場である。

しかしながら、会見に臨んだ彼らの説明を聞いていると、どうも日野サイドに立っているように見えた。もっとストレートに言えば質疑応答で出る疑問に対して、日野の代弁者として言い訳をしている様に聞こえた。

言うまでもなく彼らの主たる業務は「事実の調査と報告書の作成」なので、本来その報告書のクオリティこそが大事なのだが、しかし一方で、ユーザーたちは、会見において特別調査委員会がきっちり外部の立場で説明しているかどうかも見ている。

300ページもの報告書を精査して不正の全貌を完全に理解するほどに手間暇を掛けるつもりのないユーザーや、サプライヤーや、監督官庁や国民に対して、この会見での口頭説明は「特別調査委員会がちゃんとやってくれたみたいだから安心できる」と思わせる重要な役目もあるのではないか。特別調査委員会の信頼感によって、今回の一連の酷い不正事件が然るべき手順で正しく処理されていることの安心感を生みだされる可能性はあった。しかし、彼らは安心させてはくれなかったのである。

次いで2部では日野の小木曽社長からの説明があった。この会見は良かったと思う。質問者がいなくなるまで3時間にもわたる会見と、誠実な受け答えで、会見の空気を落ち着かせて行った。できることできないことを自分の言葉で誠実に説明していたことは、この最悪の日野の醜聞と、第1部で不穏になりかけたあの空気をよく持ち直させたと思う。

勘違いの無き様に念を押すが、小木曽社長の態度が誠実に感じたからと言って、日野のしでかしたことが許されたわけではない。迷惑をかけたユーザーを始めとするステイクホルダーに、どん底から、許しを請うことから始めなくてはならないことは変わらない。ささやかな提案だが、クルマを生産するわけにも販売するわけにもいかない今、ユーザーである物流会社や、サプライヤー各社にボランティアで手伝いに行ったらどうだろう。困っている現場を身を持って知ること、そして彼らとの新しい関係は次に繋がる様に思う。

さて、そしてこの会見で、もうひとつ課題を背負った会社がある。それはトヨタ自動車だ。実際質疑の中でも「トヨタの親会社としての責任をどう考えるのか?」という質問が飛んだ。小木曽社長がトヨタ出身なのは記者なら誰でも知っている。しかし、現在日野に籍を置く小木曽社長は、トヨタの対応についてはどうしても答えることができない。親会社への忖度ではなく、それは社会のルールだからだ。古巣とは言え、今は他社。他社がどうすべきかについてとやかく言うのはルール違反である。

さて、その結果、次の踏み絵はトヨタに回った。これだけの不正を行った日野を、親会社トヨタはどう扱うのか。恐らく生ぬるい処遇は日野のためにもならない。「泣いて馬謖を斬る」とまでは言わないが、日野に適切な贖罪のチャンスを与えるのは親会社の役割ではないか?