車のニュース

更新日:2022.03.11 / 掲載日:2022.03.11

あまりにもお粗末な日野の不正【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●日野自動車

3月4日、国内商用車製造大手の日野自動車が、排ガス不正について記者会見を行った。

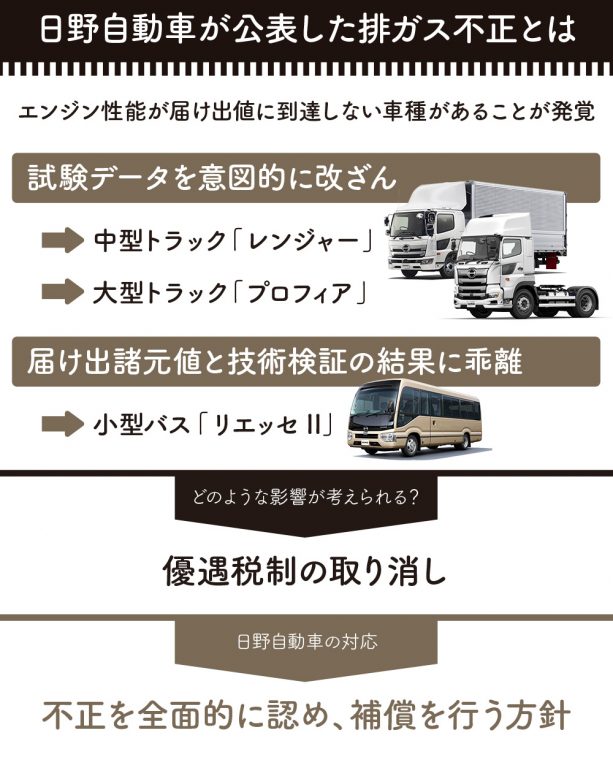

不正は意図的かつ悪質なもので、手続き上の問題による形式犯でもなければ、制度の不備にハマったものでもない。具体的には、2つのエンジン性能の意図的改ざんと、1つのエンジンの届け出性能に対する未達の可能性である。

第1の不正は、中型トラック「日野レンジャー」に搭載される中型エンジンの1機種で行われた。車両の型式認定取得のためのテストにおける排ガス浄化装置の劣化耐久試験において、NOxを還元する第2マフラーが性能を維持できなくなる可能性を認識した上で、耐久試験の途中で新品マフラーに交換した。

第2の不正は、大型トラック「日野プロフィア」に搭載される大型エンジンの1機種で、燃費測定中に、キャリブレーション(補正機能)を意図的に操作して、実際より良い燃費結果を示したものだ。後日の日野自身の技術検証では、新たに適正に測定した数値は、日野が国交省に届け出た諸元値に届かなかったことがすでに確認されている。

第3の問題は、小型バス「日野リエッセII」に搭載される小型エンジンの1機種で、不正行為そのものは発見されていないが、国交省届け出諸元値と、再度行った技術検証の結果に乖離があることがわかった。

さて、この問題、話が単純過ぎてとても扱い難い。2つの不正は、要するに、悪いと知りながら意図的に行った不正であり、日野自身も弁明のしようはないと、平身低頭の全面謝罪態勢だ。もちろん優遇税制の取り消しなどによるユーザーが受ける不利益への補償も行うとしている。

背景を考えれば、今回の不正の発生時期の直前に、他メーカーの燃費不正問題で、国内自動車メーカーは全社が再調査報告を求められており、不正を甘く見る土壌があったとは思えない。読者の多くがそうであるように、あれだけ世間を騒がせた事件を目前に見ながら、なぜ間もおかずに同様の手口に着手する様なバカなことをしたのか? と思うのは筆者も同じである。

バレるリスクは大いにあるし、発覚すれば本人のエンジニア人生は大変厳しいことになるだろう。今回は出荷停止の影響台数が前年実績の35%にも達する。しかもそれだけの不正を行わないと目標値がクリアできなかったという状況を勘案すると、常識的には技術的に再開発が必要であり、出荷の再開には長い時間がかかってもおかしく無い。結果次第では日野の経営に甚大な影響を与えることになるだろう。

ゆえになんでそんなバカなことをするのか一向に理解できない。日野の説明によれば、理由は「数値目標達成」と「スケジュール」へのプレッシャーとされている。

第1の不正が行われた劣化耐久試験は、エンジンによっては6ヶ月以上を要する長期テストである。テストプログラムの終盤まで来たところで、クリアが難しいことが発覚した場合、再度やり直したら車両発売スケジュールが狂うのは間違いない。不正をしてでも1回でクリアさせたくなる気持ちはわからないではないが、そんなことをすればどうなるのかは先に書いた通りである。発売延期は大変なリスクではあるが、経営が傾くほどのことではない。

最も問題なのは、ここで大変なことが起きたことが報告できない体質にあると思う。また、会見ではエンジン開発と、認証が同組織内にあり、お手盛りになりやすかった問題などにも触れていたが、どうも組織問題は本質ではないような気がしてならない。

やはり、恐らくは、気の小さい人が、自分の業務で会社に、また仕事仲間に多大な損失や迷惑を掛けることを直視できなかったことがポイントなのではないか? そして実際にはリスクの大小があるにも関わらず、小の方ですら本人の恐れが飽和点に達してしまい。冷静な判断が出来なかったように筆者には思える。

しかしながら、目を背けた所で現実は変わらない。目標値をクリアできないのであれば、もはやできることは、一刻も早く報告を上げることだけだったはずなのだ。結果を見れば、本当に酷いことになった。

日野自動車は自動車産業550万人の信頼を傷つけ、ディーゼルエンジンの未来にも再び暗い影を落とすことになった。意図的な不正を行った以上、「不正の日野」のレッテルは長く付いて回るだろう。常に疑いの目で見られるし、それを覆したければ、覆すだけの信頼を回りが納得するまで積み重ねる以外に方法はない。そのためには恐らく「日野は一度死んだ」という覚悟で、生まれ変わるしかない。長い長い戦いがこれから始まる。誰のせいでもなく、自らが引き起こしたことなのだけれど。