車の歴史

更新日:2021.04.23 / 掲載日:2021.04.22

国産エンジン歴史絵巻 TOYOTA 1970~1980年代編1

1960年代には国内トップの地位を確立していたトヨタだが、1970年代になるとその存在感はさらに増していく。エンジン開発も順調に進み、DOHCやターボなど現代のエンジンに通じる技術も続々と登場。この時期は今日のトヨタエンジンの礎が築き上げられた時代でもある。

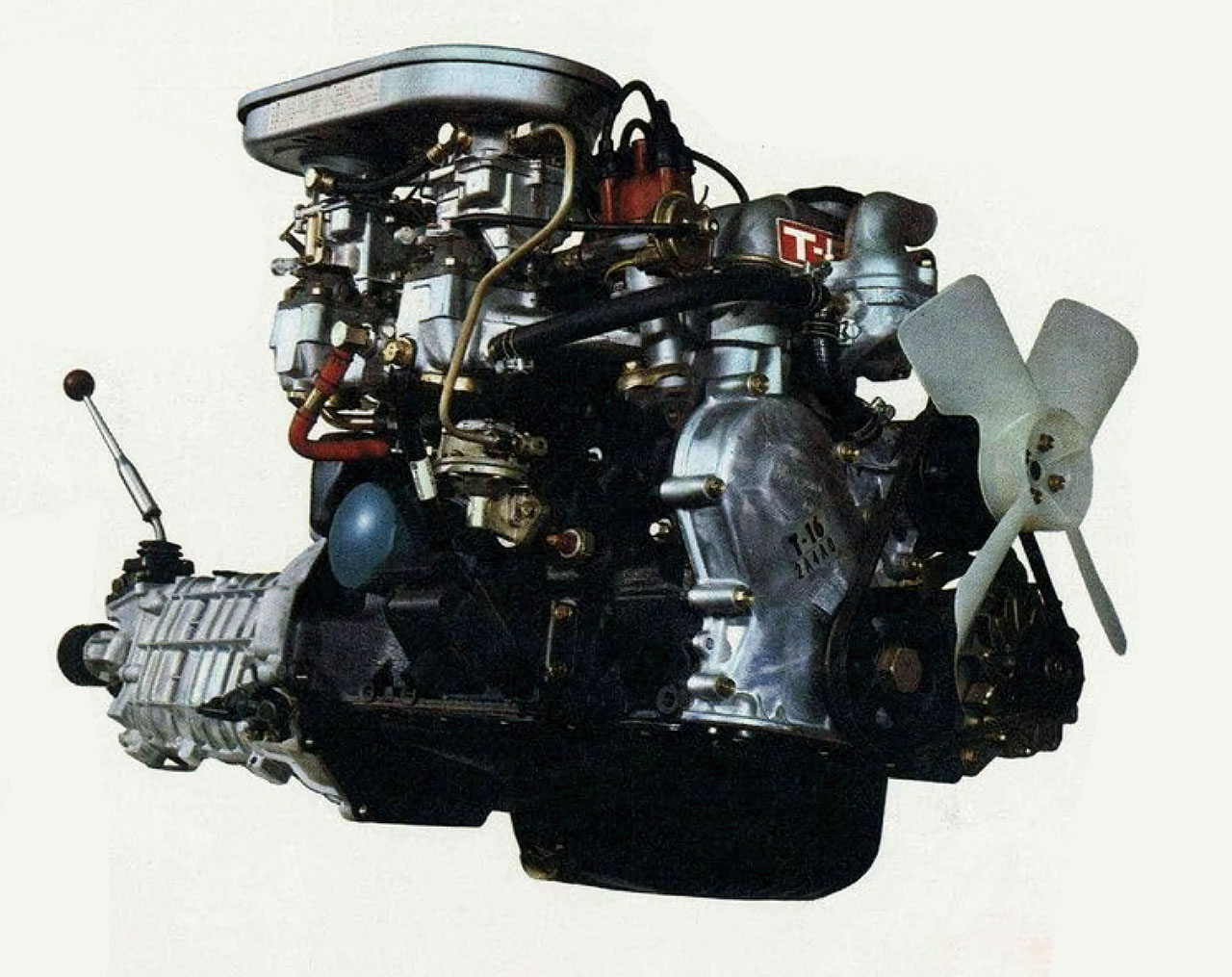

T型(製造開始年:1970年)

2代目カローラ/スプリンターや初代カリーナから採用。当時のトヨタは“パッションエンジン”と名付けていた。

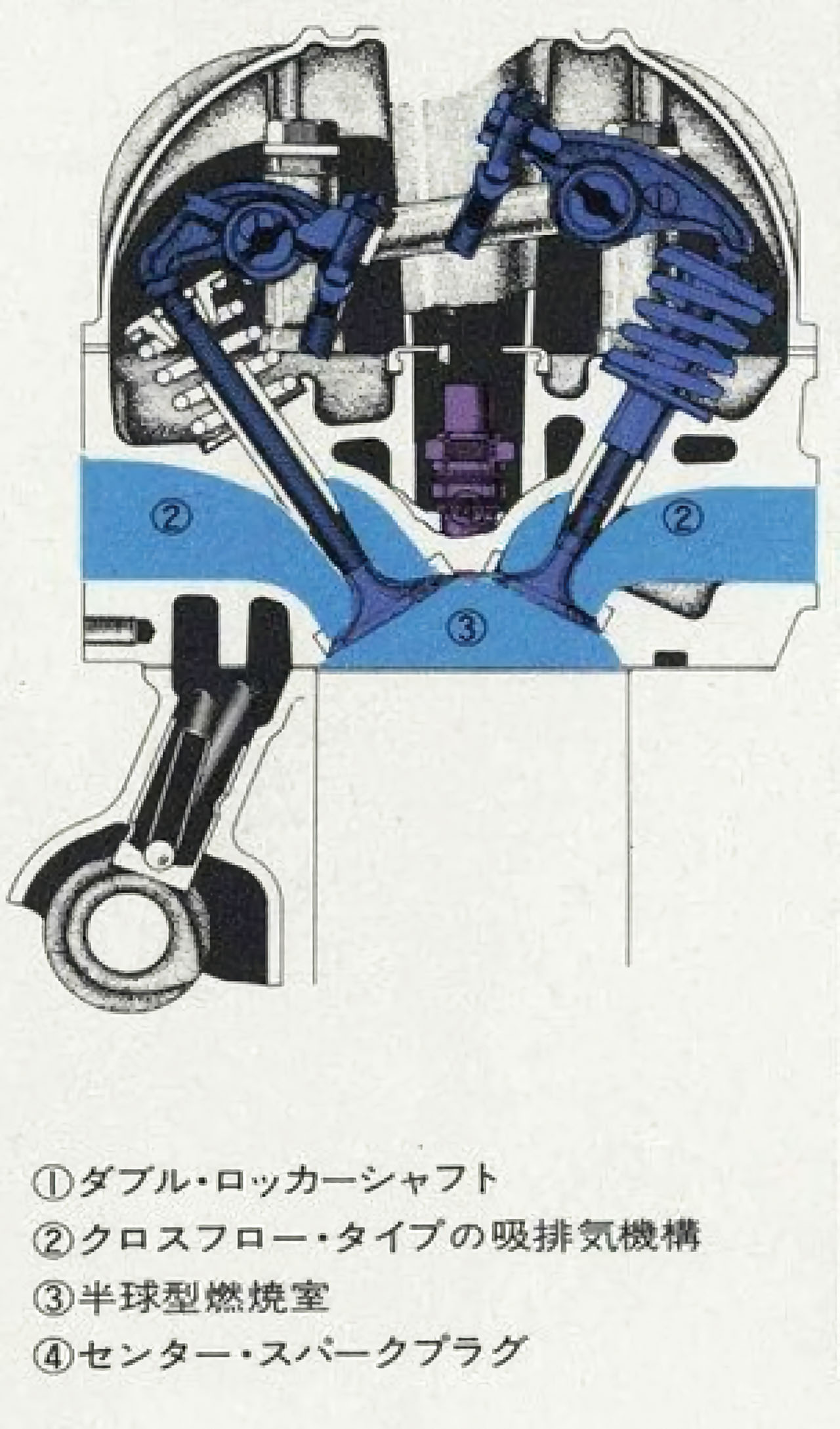

V時型のバルブ配置に加えて、吸入→排出の経路が直線になるクロスフロー構造の採用により、理想的な吸い込みと吐き出しを実現。

2T-Gは初代セリカに初搭載。ベースユニットはOHV仕様と共用するが、ヘッドまわりはヤマハのツインカムヘッドが用いられている。排気量は1588ccで115PS/6400rpm、14.5kg・m/5200rpmを発揮。

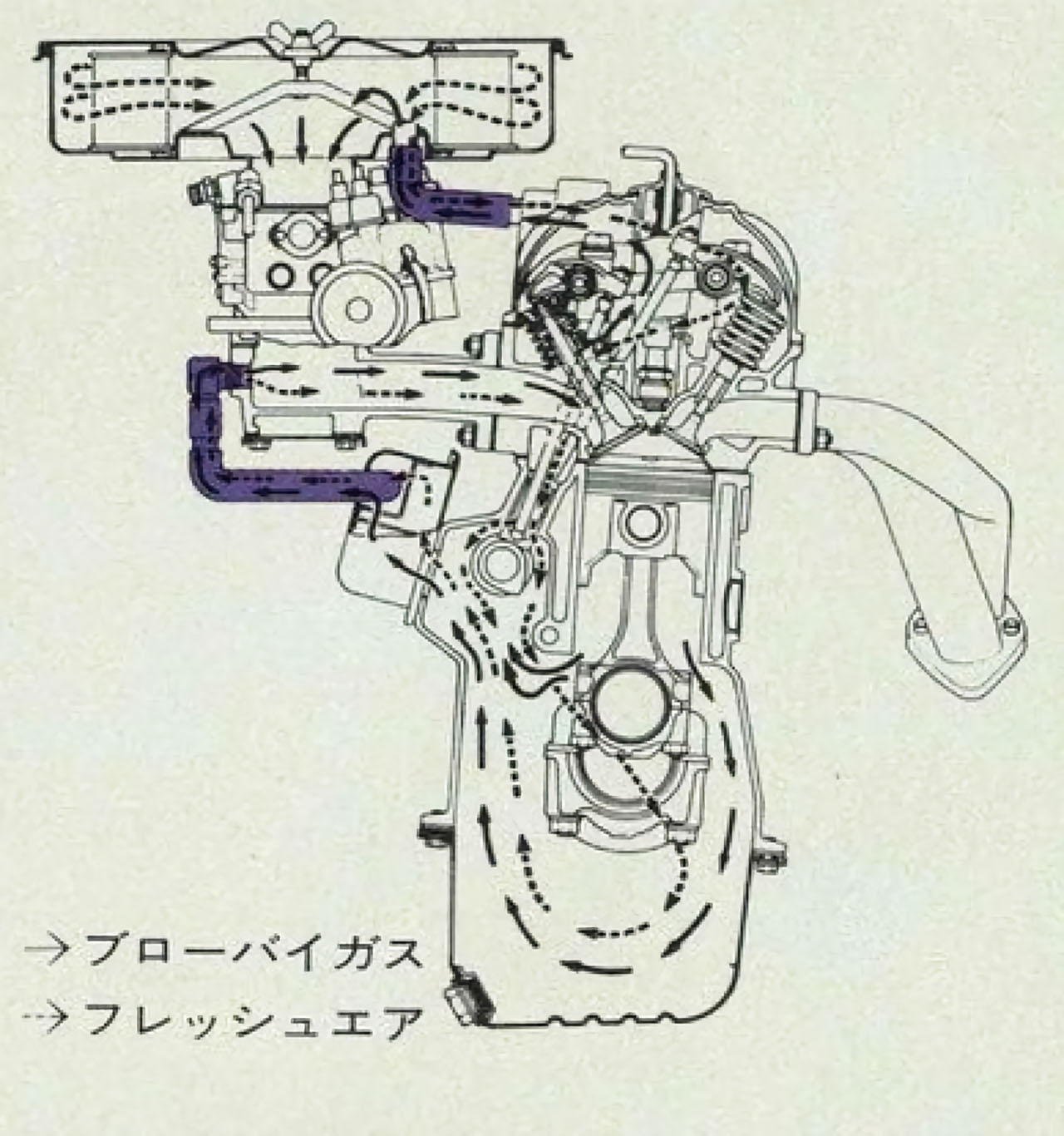

PCVバルブ付きのブローバイガス還元装置を備えることで、排ガス対策も盛り込むなど、環境性能向上も狙う構造が採用されている。

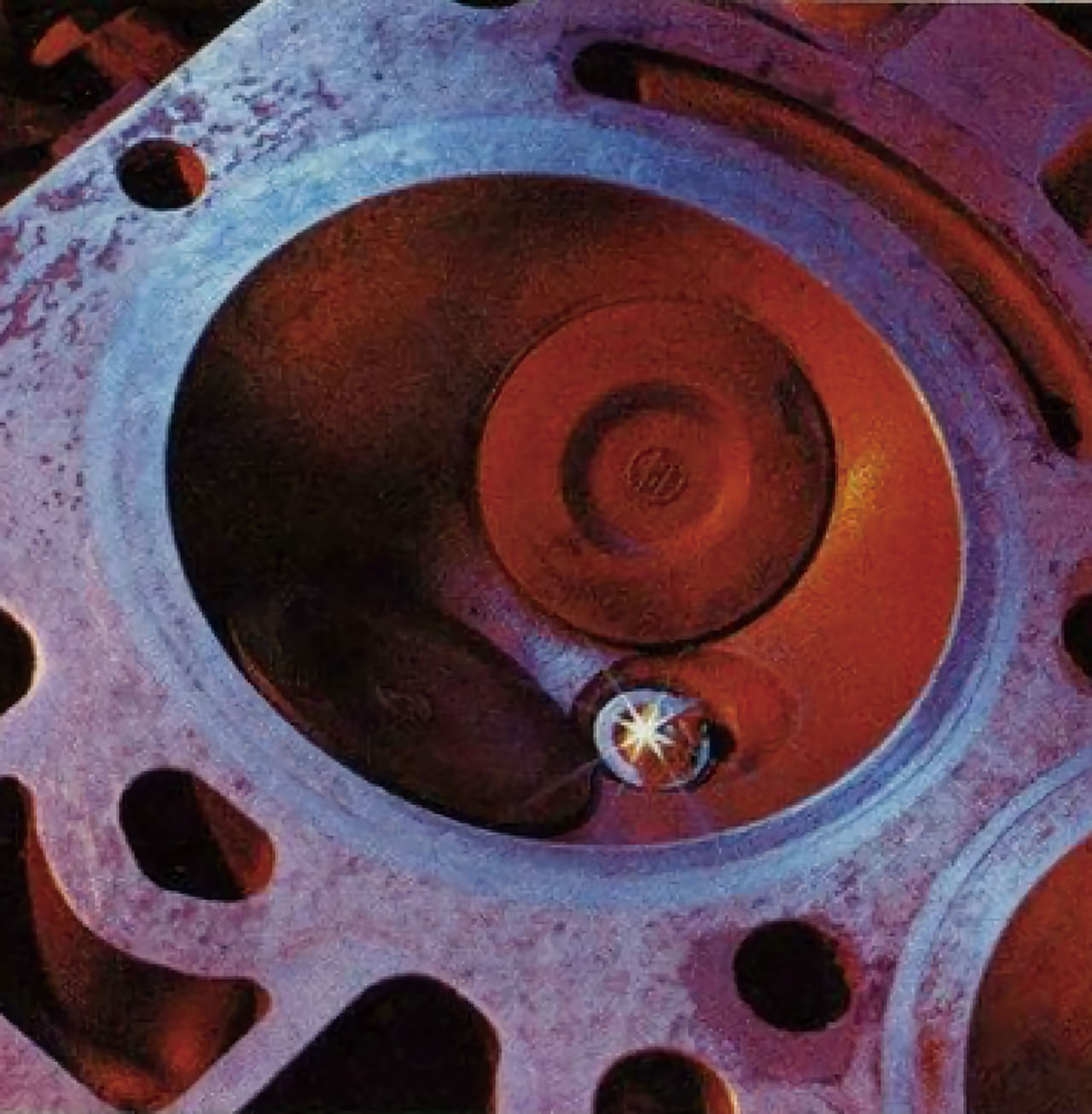

燃焼室は内部表面積を効率的に使うことができる半球型。さらに内部の両側にV字型にバルブを配置し、バルブの面積を拡大することでも燃焼効率を高めている。

OHV仕様も巧みな設計で、高回転高出力化を達成

T型はR型の後継として開発された直4エンジン。DOHCの2T-Gに注目が集まりがちだが、OHV仕様も高出力化を達成するためにヘッドまわりには半球形燃焼室やV字型クロスフローバルブ、ダブルロッカーシャフトクランク構造が用いることでスペック向上が図られている。ちなみにトヨタはこの構造を持つエンジンを「パッションエンジン」と名付けたが、この設計の参考としたのは当時アメリカで絶大な人気を誇っていたクライスラーのHEMIエンジンと言われている。