車のニュース

更新日:2022.03.25 / 掲載日:2022.03.25

世界のものづくりの大きな転換点【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡

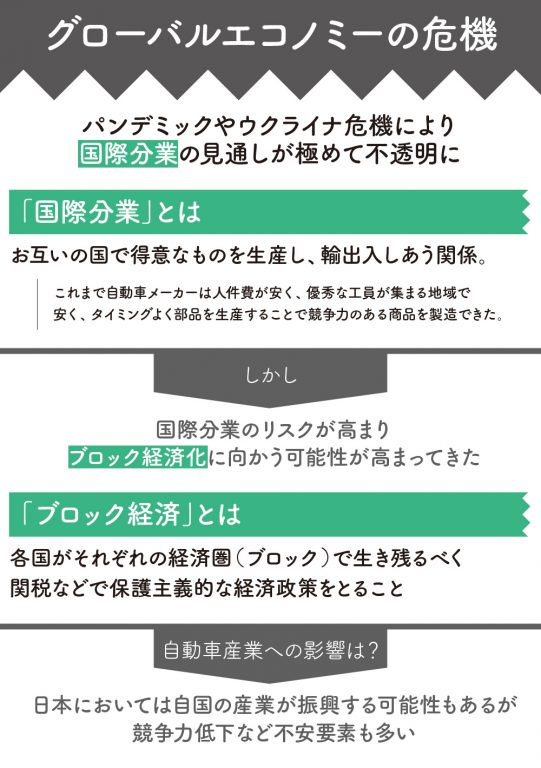

過去30年間、自動車産業は世界でも最も進化した国際分業で、大きく発展してきた。いわゆるグローバルエコノミー化である。

高い技術は不要だが、労働集約的で安い人件費が必要な部品と、高度な機材と専門的マネジメントが必要な部材では、最適生産地が違う。生産に必要な経済発展度の異なる部品を、集積してアッセンブリーすることで完成車ができるので、発展度の異なる国が近隣に適度に分布していて、地域内の経済特典、要するに関税などの自由協定があるエリアこそが、最も効率良く自動車を生産できるのだ。

思い起こせば、1989年の「ベルリンの壁崩壊」による「ボーダレス社会」の到来がその基点で、ドイツから見ると、1991年のワルシャワ条約機構の解体によって、東ドイツを筆頭に、ポーランド、チェコスロバキア(後にチェコとスロバキア分離独立)など、高い教育水準かつ土地と人件費の安い隣国群が忽然と姿を現し、2004年の第5次EU拡大で、経済圏としての枠組みが完成したことになる。

ユーロによる統一通貨圏であるEU内では、加盟国同士の為替による経済差の調整ができないので、経済発展度が高いドイツは、ユーロにより経済力を過小評価された。もし、ドイツマルクであったらマルク=ドルレートはもっとマルクに不利なマルク高になったはずだが、加盟各国との平均で薄められるということは、ドイツにとっては常時自国通貨の買いオペが続いているようなもので、異様に有利な状況が維持された。

その分、割を食ったのはギリシャやスペインなどEU加盟国中の経済弱小国たちで、ドイツにとって都合の良いユーロ安政策は、彼らにとってのユーロ高政策で賄われていた事になる。「EUはドイツが全欧州から利益を吸い上げる仕組み」だと批判されたのはそういう一面があったからだ。

とは言え、冒頭に書いた国際分業が成立する仕組みは、世界が平和であってこそ。そこに最初に激震を与えたのは、新型コロナの蔓延で、人流と物流が止まって、国際分業に大ブレーキが掛かった。

経済力とそれに裏打ちされた保健衛生政策の差によって、弱小国での部分的なロックダウンが始まると、1台のクルマを作るために必要な部品の確保ができなくなっていく。どこか一国がダウンすると、ドミノ倒しのように全ての国に被害が及ぶ。平時の効率化に特化して緻密な分業を成立させていたことが徒となり、部分のトラブルが全部を支配してしまうことになった。

そこに加えて、ウクライナ危機である。特にロシアと接する旧東側経済圏の長期リスクは跳ね上がる。ウクライナの決着次第では、ポーランド、スロバキア、ハンガリーが、最前線になってしまうわけだ。

流石に、目先の数年でどうこうなるとまでは思わずとも、工場投資ともなれば、回収までに30年規模の投資である。これらの国々の安保リスクに30年先までの見通しを立てろと言われて、断言できる人間はどこにもいないだろう。

そもそもウクライナとロシアという当事国そのものもグローバルエコノミーに組み込まれていたので、すでに実害が出始めている。3月7日のJETROの発表から抜き出してみる。

“欧州自動車部品工業会(CLEPA)によると、ウクライナでは主に西部に自動車産業が集積し、欧州から7社が配線やケーブル生産工場を持っており、既にフォルクスワーゲンとシュコダが自社の生産に短期的に影響が出ると発表している。また、ロシアにはルノーやステランティスを含め、世界の主要自動車メーカーの組み立て、生産工場が34カ所あり、欧州からも30社以上の部品メーカーが生産拠点を持っている。ロシアの自動車生産は国外からの部品供給に大きく依存しており、EU部品業界にとって同国は第5位の輸出先となっている。

欧州への原材料供給について、CLEPAによると、ウクライナはEUにとって鉄鋼(29%)、半導体生産に必要なネオンなど貴ガス(noble gas)の最大の供給元だ。ロシアはEUにとっての供給元として、一次アルミニウム(9%)や鋼材半成品(42%)、世界的にはパラジウム(42%)、プラチナ(12%)、ロジウム(9%)、ニッケル(11%)などの重要な存在だ。今回、ロシアからの原材料供給の大部分が停止し、同国からの鉄鋼製品に頼っていた企業の中には2月末から納品ができなくなった企業もあるという。また、各社ともネオン、パラジウム、ニッケルの供給不足に備えているという。”

これまで我が世の春を謳歌してきた「グローバルエコノミー」は、本格的に窮地に陥った。JETROのレポートでは「短期的な影響」と書かれているが、現実の話としてドイツメーカーは今、クルマの製造が大幅に滞っている。武力衝突の先行きすらもいまだ見えず、ましてや物流が復活する経済制裁の解除までとなると、雲を掴む様な話であり、数年以上に及ぶおそれもある。

遠い欧州だけの問題とは言っていられない。台湾を争点とする中国の問題も、今後は想定に入れて考慮する必要がある。しかも中国はロシア以上にグローバルエコノミーとのつながりは深く、影響は甚大である。そしてASEANもまた同じ様に、経済発展差を活かした高度な分業で成立している自動車生産地だ。

平和を失ったグローバルエコノミーは、緻密であるが故に、今崩壊の危機を迎えようとしている。流れとしては、経済は再びブロック化の方向へ進むしかないだろう。自ら効率を落としてでも、生産が継続できる様にしなければ、事業継続ができない。というかもっとはっきり言えば倒産してしまう。

ブロック化すれば、従来の様に効率良く安い部品が入手できなくなる。当然車両価格は上がる。そして新興国に産業を興して、経済発展の呼び水にし、最終的には消費者を育成していくという手順も回らなくなる。ほとんど良いことは無い。

かろうじて言えるのは、日本の様に経済力と技術力が高い水準にあって、かつて人件費高によってドーナツ化現象を起こしていた国にとっては、流出したものづくりを巻き戻すチャンスではある。褒められた話ではないのだが、政策の失敗で長らく人件費を安く留めおいた効果がそこに効いてくるかもしれない。

いずれにしても、グローバルなものづくりは大きな転換点に差し掛かっており、選択肢を誤ると奈落の底まで落ちる可能性があると言える。