新車試乗レポート

更新日:2019.06.07 / 掲載日:2019.04.10

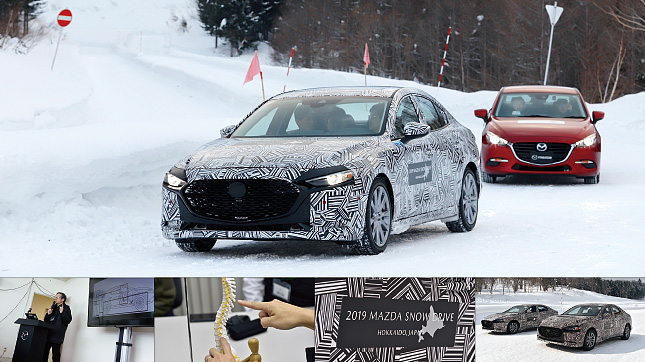

2019年マツダ雪上試乗会レポート【ニュースキャッチアップ】

文●ユニット・コンパス 写真●マツダ

(掲載されている内容はグー本誌 2019年4月掲載の内容です)

自動車にまつわる最新の話題をお届けするこのコーナー。今回はマツダが2019年に発売する予定の新型モデルMAZDA3を北海道のテストコースでいち早く体験することができた。

新型MAZDA3 ハッチバック

新型MAZDA3 セダン

第2ステージへと進化した人間中心のクルマづくり

ワールドプレミアとなったLAショーに続き、先日の東京オートサロンでの展示でも大きな話題となったマツダの新型モデルMAZDA3(日本名:アクセラ)。今回の雪上試乗会では、プロトタイプモデルの試乗を通じて、マツダの新しいクルマづくりについてのレクチャーを受けることとなった。

人間中心のクルマづくりを行うことで、「人馬一体」の走りを実現するというのがSKYACTIV以降のマツダ車の開発思想。次世代モデルではそれをさらに進め、人体の構造や運動生理学的な見地から開発された。なかでも重要視したのが、骨盤の支え方。骨盤を立てるように支持することで、クルマからの情報を感じやすくなり、自然と適切な操作が行えるようになるという。そのために新型ではシートを構造から刷新。さらに、ボディ構造とサスペンションを改良することで、よりドライバーが正確かつ気持ちよく操作できる車体づくりが行われている。

ハンドルを握って感じたのが、クルマの動きが自然で唐突な変化(振動、ハンドルの手ごたえ、騒音)が少なく、快適かつリラックスできるということ。左右を雪壁に覆われたワインディングでも思うとおりに動き、予想を裏切らない。まるで運転が上手くなったような、スムーズな走りに驚かされた。

SKYACTIV-Vehicle Architectureを支える3つの柱とは

1.「人間中心の発想」の進化

2.「人間の能力を最大発揮できるVehicle Architecture」の考え方

3.個々のシステムよりも「クルマ全体のコーディネイト」を重視

人間がどう感じるかを徹底して研究した

単なるニューモデルの事前試乗ではなく、今後登場するマツダ新型車のベースとなる理論について理解を深めることを目的に行われた今回の雪上試乗。

マツダの次世代技術についての骨子となるのが上の3つの柱。それぞれを最先端の知見と技術によって取り組んでいるのだが、「結果としてクルマそのものを真面目に、基本に忠実に鍛えることとなった」と開発陣は語る。

また、人間中心の発想を進化させていくなかで、絶対的な数値を追い求めるのではなく、人間がどのように感じるのかという目線で開発するようになったという話はとくに印象的だった。まさに発想の転換だ。

高いボディ剛性と軽量化の両立をテーマに開発された新しいSKYACTIV-BODY。基本骨格をストレート化、アッパーボディとアンダーボディを全体で4つの「環状構造」でつなぎあわせている。

クルマの動きがドライバーにどのように伝わるのかを確認すべく市販の健康器具をシートの代わりに装着した試作車(写真左)。人体構造の研究から、理想の姿勢を導き出した(写真右)。

「人間がどのように感じ、どうすれば安全かつ楽しくクルマを操作できるか」がマツダ新技術のベースとなっている。

システム全体で人馬一体を実現する「i-ACTIV AWD」を体験

次世代4WD技術を組み込んだテスト車両も試乗できた。ポイントはGVCプラスとの協調制御で、よりタイヤの性能を引き出すのがねらい。技術的には前後の駆動トルクをコントロールすることで、車両の姿勢を制御しボディを安定させ、グリップを高める。定常円走行では、明らかにハンドル操作への追従性が上がり、なおかつ自然な制御が好印象だった。

AWD制御用コンピューターをメインユニットに一体化したことで、性能を高めつつ低コストが実現できるのもメリットだという。

操作している実感が気持ちよさの秘密

雪上試乗でその高いポテンシャルを披露したMAZDA3。とくに印象的だったのが、ドライバーがクルマを操っている実感があること。2019年夏ごろという日本での発売がいまから待ち遠しいクルマだ。