車の最新技術

更新日:2021.04.23 / 掲載日:2021.04.23

トヨタ アドバンスト ドライブを試す【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第3回】

文●石井昌道 写真●トヨタ

トヨタMIRAI、レクサスLSに「Toyota Teammate/Lexus Teammate」の新機能「Advanced Drive(アドバンスト ドライブ)」搭載車が設定された。

3月にはホンダ・レジェンドが世界初のレベル3となるHonda SENSING Elite搭載車を発売したばかりとあって、どうでるのか注目が集まっていたが、予想された通りトヨタはレベル2に抑えつつ高機能化を図ってきた。

ホンダは、もしも何らかの問題が発生した場合に被る企業としてのリスクに対して、いまのところ高価なLiDAR(ライダー)を前に2つ、後ろに3つも採用し、レベル2からレベル3になると得られる最大の特徴である、ドライバーの前方監視義務からの解放(=アイズオフ)は、高速道路での渋滞時すなわち低速域のみでセンターディスプレイのモニターを見ることだけは許されるということに止め、しかも販売はリースで100台のみという、極めて限定的で慎重な姿勢で新たな一歩を踏み出してきた。

車両価格は通常モデルが724万9000円のところHonda SENSING Elite搭載車は1100万円で375万1000円高と高価。対するトヨタ/レクサスの「Advanced Drive」は、LiDARをフロントに1つしか搭載していないこともあって、ベース車両からの価格アップを約55万円に抑えて、普及への意欲も強いところをみせた。

世界初の自動運転レベル3試乗でわかったこと 【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第1回】

オールジャパンで挑む「SIP自動運転」の現状【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第2回】

「アドバンスト ドライブ」を搭載した新型MIRAI

自動運転レベル3機能を搭載した新型レジェンド

「アドバンスト ドライブ」のシステム構成をライバルたちと比較

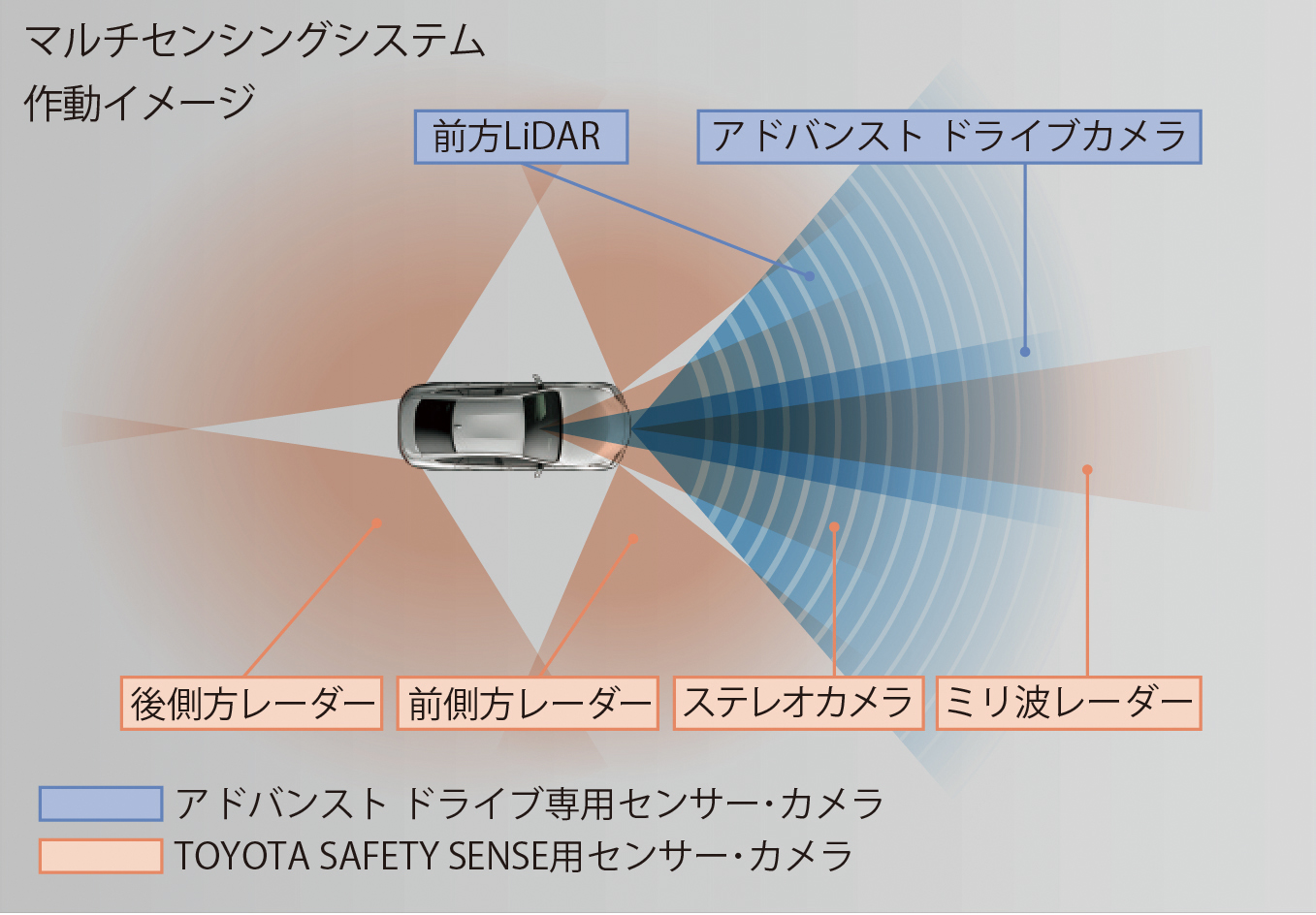

MIRAI「アドバンスト ドライブ」マルチセンシングシステム作動イメージ

すでに広く普及し始めているACC(アダプティブクルーズコントロール)やレーンキープアシストは、カメラやミリ波レーダーといったセンサを用いて、自車周辺の状況を把握し、アクセルとブレーキ、ステアリングの運転支援を行う自動運転レベル2相当の機能だが、これを高度化して完全な自動運転に近づけていこうとすると、カーナビ用よりも詳細で高精度な地図データが不可欠になる。

日本では自動車メーカー、地図メーカー、測量会社などが集結してオールジャパン体制でダイナミックマップと呼ばれる高精度3次元地図データが開発され、すでにベースとなる静的地図データは完成し、実用化されている。

これを初めて搭載したのがスカイラインで、高速道路上での制限速度までのハンズオフを実現した。これに追従したのがレジェンドとMIRAI/LSであり、現在3メーカー/4車種が採用していることになる。スバル・レヴォーグのアイサイトXも高精度3次元地図データを搭載しているが、ダイナミックマップではなく独自開発のものとなる。

もうひとつ、自動運転および運転支援の高度化に欠かせないのが、前述のLiDARと呼ばれるセンサだ。

カメラは人間の目に近い光学的なセンサ、ミリ波レーダーは電波を発射して物体から跳ね返ってくる時間によって対象物までの距離や方向を図るセンサなのに対して、LiDARはレーダーの一種ではあるが、赤外光など電波よりも短い波長のレーザー(光)を照射して物体との距離や方向を測る。イメージ的にはコピー機のようにスキャンするので、電波式レーダーに比べるととくに横方向の距離分解の能力が高く、物体を面で捉えるのが得意。だから、軽乗用車なのか長大なトレーラーなのかなどの判別も瞬時に行える。白線認識にも応用できるので、逆光や真っ暗などカメラでは見えないときでもセンサリングできる。また、電波は金属などとの相性はいいが、歩行者や植物などを判別するのは不得意だったりする。

それぞれのセンサに得意・不得意があり、それを相互補完しながら最適な制御をしていくことをセンサ・フュージョンと呼んでいて、レベル3や高度レベル2以上では不可欠だ。

もうひとつ。ソナーセンサは非常に安価で、クルマによっては12個も搭載していたりするが、超音波を用いていて1m以下程度の近距離では、硬いもの対しての正確性は高く、誤発進抑制などには極めて有効。ただし、雨が路面を叩く音は超音波に近く、大雨では機能停止してしまうこともある。じつはLiDARも非常に優秀なセンサだが見えすぎてしまって、雨粒や雨の飛沫を障害物と判定してしまうこともあるのが課題だ。また、白線認識も可能だが、従来の塗料や舗装のなかにはLiDARが判別不可能なものが含まれていたりもするので、今後の道路工事ではそれに配慮する必要もある。

いずれにせよ、ダイナミックマップなど高精度3次元地図データとLiDARは自動運転技術の高度化を大いにうながすものであり、必要不可欠だ。 いま一度整理すると、スカイライン(2019年7月発売の「プロパイロット2.0」搭載車)はダイナミックマップ採用/LiDAR非採用、レヴォーグ(2020年10月発売の「アイサイトX」搭載車)はダイナミックマップではないものの高精度3次元地図データ採用/ LiDAR非採用、MIRAIおよびLS(2021年4月発売の「Advanced Drive」搭載車)はダイナミックマップ採用/LiDARをフロント中央にひとつ採用、レジェンド(2021年3月発売の「Honda SENSING Elite」搭載車)はダイナミックマップ採用/LiDARをフロント2つ、リア3つ採用となっている。

フロントバンパーに装着されるLiDARセンサー

アドバンスト ドライブカメラ(望遠カメラ)と比較的近距離をワイドに監視するステレオカメラを搭載

ダイナミックマップは、高精細3次元地図データに車線情報なども含む高度な地図

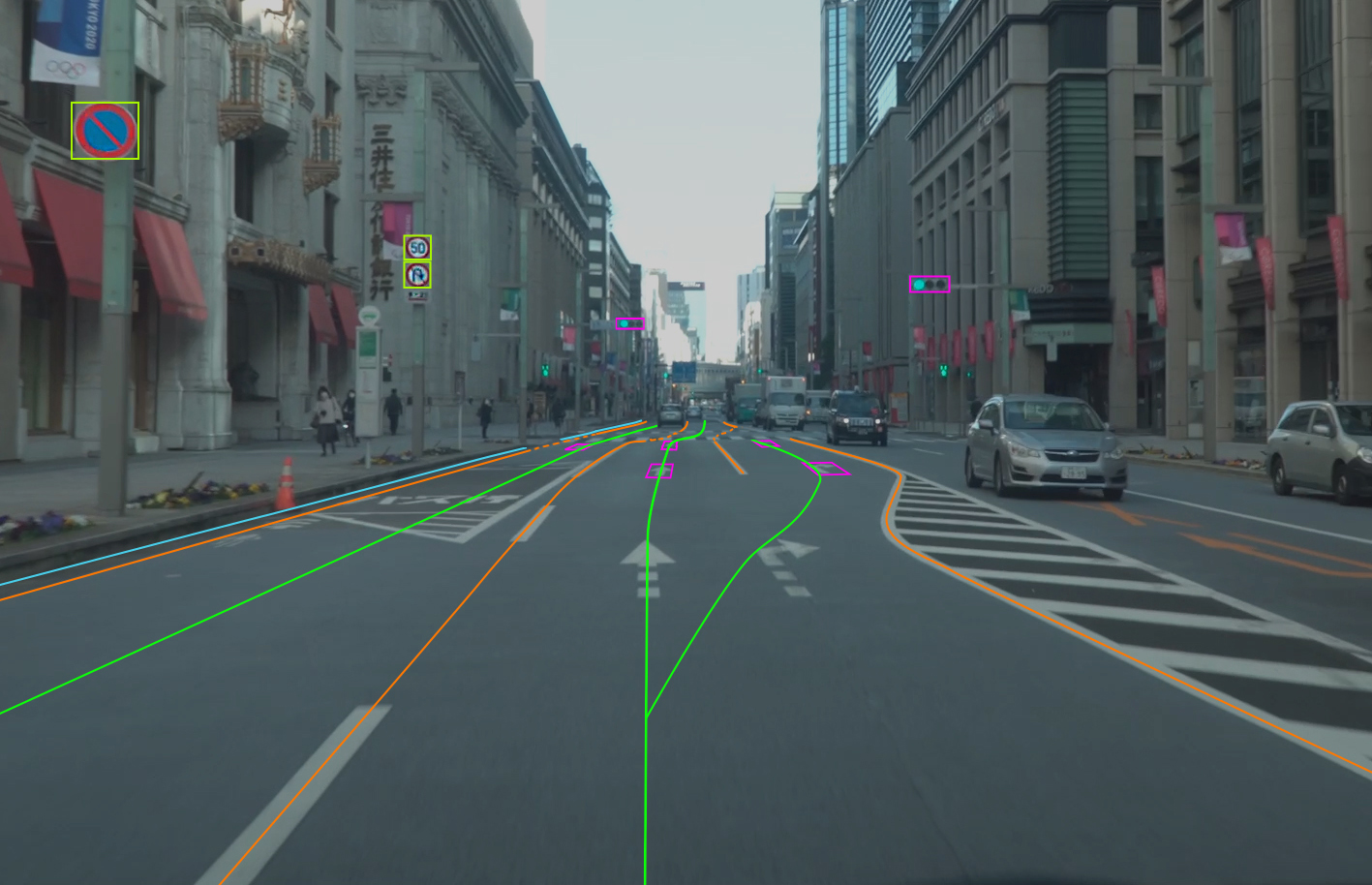

「Advanced Drive」を首都高速で試す

首都高速道路を「ハンズオフ」で走行する新型MIRAI

MIRAIの「Advanced Drive」搭載車で首都高速を試乗する機会を得た。それも午後の3時間ほどという、初試乗にしては長めの時間がとれたので様々な状況に出くわしたので興味深かった。

トヨタのネーミングではレーダークルーズコントロール(ACC)、LTA(レーントレーシングアシスト=LKAやLKASなどレーンキープアシスト系)を含む「Advanced Drive」は、あらかじめカーナビに目的地設定をしたうえで高速道路に入ればワンアクションで起動可能となる。従来の「TSS(トヨタ・セーフティ・センス)」やたいていの同様のシステムは、メインスイッチで起動してから設定というダブルアクションが必要で、ちょっとわずらわしかったが、メルセデス同様にワンアクション化したことは、利便性・操作性が高く意外なほど嬉しい。さらにダイナミックマップによるcm級の自車位置推測が可能になればハンズオフが可能になる。

次のカーブの曲率などが先読み出来ているのでハンズオフ時の制御はスムーズで快適。さらに、たとえば右車線を走行中、左側の大型車両を追い越していくときには、人間のドライバーと同じく車線内でちょっと右寄りを走行するなどきめ細かな制御も見せてくれた。

車線変更および追い越しも支援する。JCTや降りるICなどが近づくと、早めにいるべき場所への車線変更を提案してきて、スイッチ操作でOKすれば自動的に行われ、それと同じく設定速度よりも低い速度の先行車に追いついていけば追い越しが提案される。それらもダイナミックマップによって正確な自車位置の推測、つまりどの車線を走行しているかがわかっているからこそ可能なものだ。

ただし、ハンズオフ走行中も車線変更および追い越し時にはステアリングを握らなければ制御は行われない。

トヨタとレクサスは、ひととクルマとが協調する「Teammate」コンセプトを貫く

自動運転のレベル3では、クルマのシステム側が運転の主体を受け持っているところから、条件を外れるからドライバーへ運転主体を移行する際、いかにドライバーの運転意識を高めるかが課題となっており、それに要する時間はいまのところ最大10秒程度とされている。

そこはこれからも、実際にユーザーが使ってみてフィードバックして、産官学で連携して練っていくなどの行程が必要だが、トヨタおよびレクサスは「Teammate」というネーミングおよびコンセプトに象徴されるように、クルマ側のシステムとドライバーが上手に協調していくことで壁を取り払おうとしているのだろう。

システムの高度化によってドライバーが過信し、かえって危険になることなど決してないように、システムとドライバーを信頼しあえるTeamとするわけだ。システムが主体的に運転しているときでもドライバーは運転意識を極端に低くしないよう工夫・配慮し、ドライバーが運転を楽しみたいときには、危険に近づかないようシステムがそれとなく見守りながらいざとなれば介入して安全方向へ引っ張っていく。そんな理想的な関係性がTeammateのコンセプトなのだ。

フィードバックで得られた知見によるアップデートはOTA(オーバ・ジ・エアー=セルラー網による無線アップデート)で随時行うことができるのも「Toyota Teammate/Lexus Teammate」の新機軸となっている。

日本の自動運転は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを一里塚とするべく、オールジャパンで取り組んできた。コロナ禍の影響で、多少の変更や遅れもあったが、概ねの目標は達成されたとみていいだろう。ただし、それはスタート地点に立ち、一歩を踏み出したにすぎない。自動運転を推進するものにとって究極の目標は、交通事故による死傷者ゼロであり、それを山の頂とするならば、各自動車メーカーなどが選択した登山道は各々によって違うというのが現状だ。ホンダとトヨタの入り口は対照的なまでに違うが、目指しているゴールは同じ。それがレジェンドとMIRAI/LSでははっきりと見て取れるのだ。

執筆者プロフィール:石井昌道(いしい まさみち)

自動車ジャーナリストの石井昌道氏

自動車専門誌の編集部員を経てモータージャーナリストへ。国産車、輸入車、それぞれをメインとする雑誌の編集に携わってきたため知識は幅広く、現在もジャンルを問わない執筆活動を展開。また、ワンメイク・レース等への参戦も豊富。ドライビング・テクニックとともに、クルマの楽しさを学んできた。最近ではメディアの仕事のかたわら、エコドライブの研究、および一般ドライバーへ広く普及させるため精力的に活動中。

【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】は週刊連載です。次回のテーマは「EVの使い勝手を決める電費」です。どうぞお楽しみに!