車の最新技術

更新日:2021.04.16 / 掲載日:2021.04.16

オールジャパンで挑む「SIP自動運転」の現状【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第2回】

文●石井昌道 写真●ユニットコンパス

3月25日と26日の2日間、東京・有明のTFTホールで「SIP 第2期 自動運転 中間成果発表会」が開催された。

SIPは、府省の枠や旧来の分野を超えたマネジメントにより、科学技術イノベーション実現のために創設した国家プロジェクトであり、真に重要な社会的課題や、日本経済再生に寄与できるような世界を先導する課題に取り組むとされている。

第1期は2014年から2018年で11課題、第2期は2018年から2023年で12課題があるが、その中の1課題である自動運転は、第1期で実用化へ向けての基盤を築き、それを第2期が引き継いでいる。

じつは自分も、第2期の途中からSIP 自動運転 推進委員 構成員というかたちで関わっている。だから、手前味噌のようになってしまうかもしれないが、SIP 自動運転の果たしている役割は、決して小さくないと感じている。

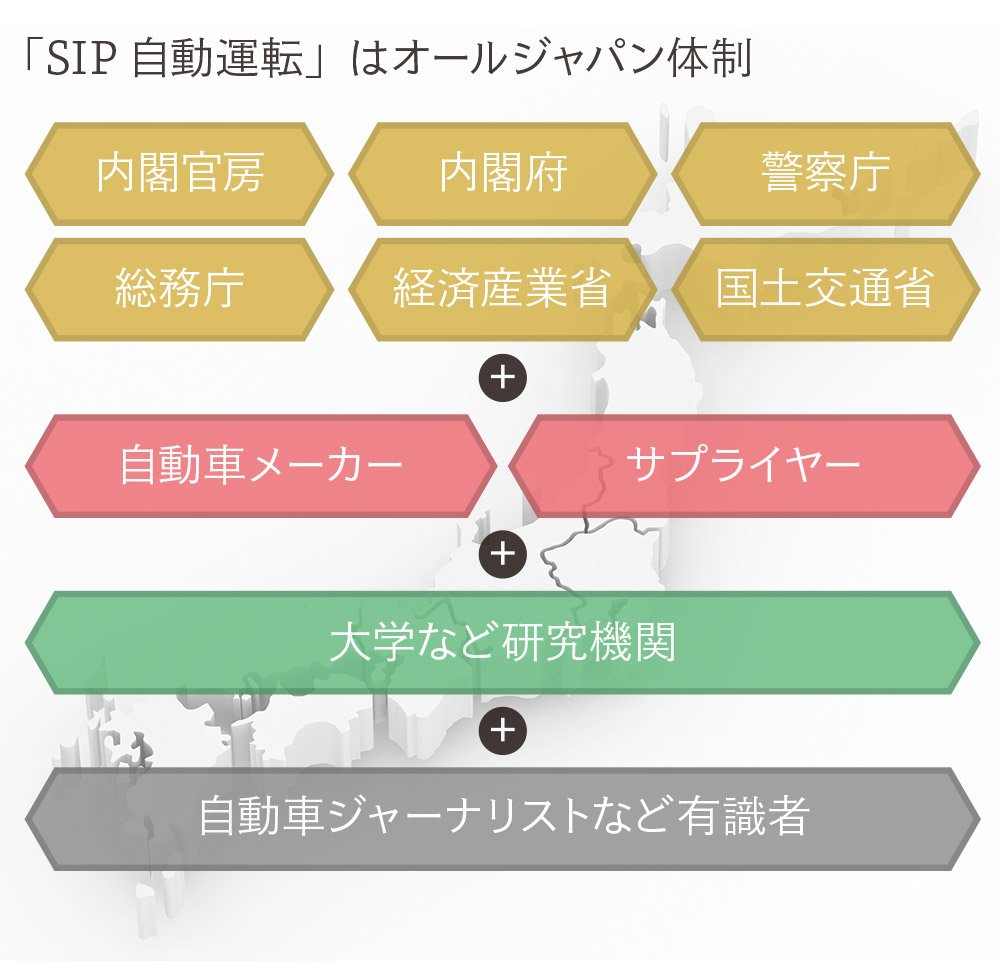

SIP自動運転の特徴は、まず内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省といった府省が連携していること。昨年開設された縦割り110番が話題になったように、日本の行政や規制改革などでは縦割りが問題になると言われるが、SIPはそこに横串を通している。さらに、自動車メーカーやサプライヤーといった民間企業、大学などの研究機関も一堂に会すいわゆる産官学連携。一部、有識者も参加していてモータージャーナリストも関わっているわけだ。

世界初の自動運転レベル3試乗でわかったこと 【石井昌道の自動車テクノロジー最前線 第1回】

官民学が一体となって自動運転分野における日本のイノベーションを加速させる

SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)は、官民学一体となって基礎研究から実用・事業化までを見据えて取組を推進していく

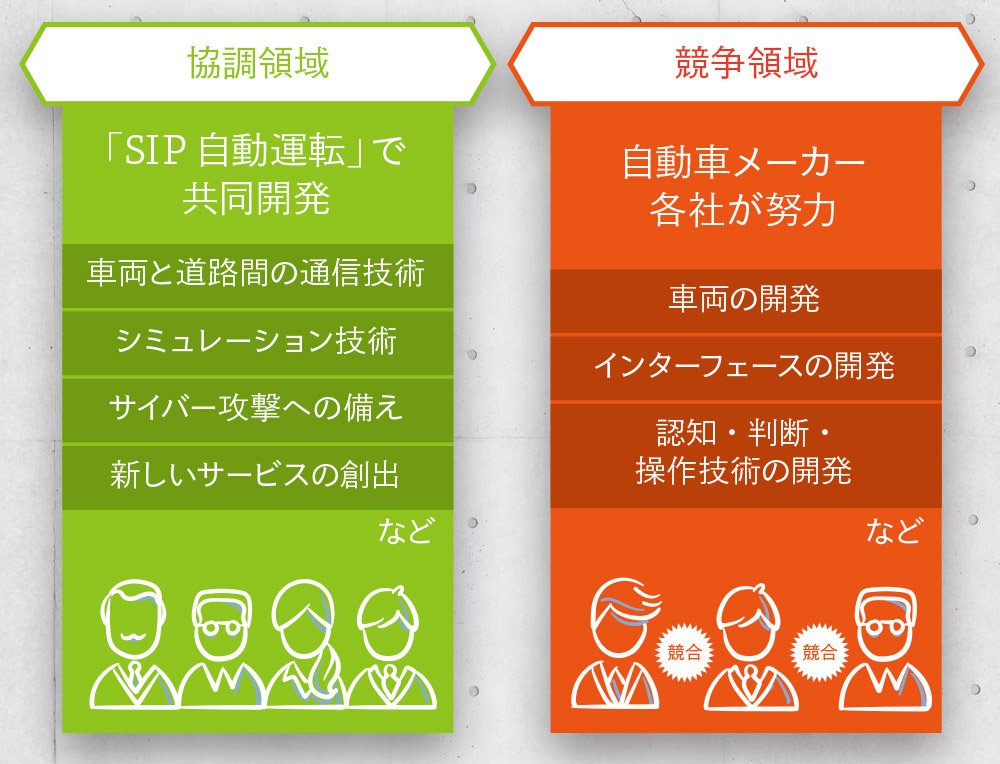

SIPが果たすべき役割は、協調領域だ。

自動運転および先進運転支援システムの技術を搭載する自動車は、メーカーが製品として販売して世に出ていくわけで、そこでは競争が行われているが、各メーカーがすべての技術を独自開発するのは、あまり効率がよろしくない。競争領域は縦割りだが、横串を通す協調領域もあるはず。そこをSIPが受け持つのである。

たとえば自動運転では、自車位置を正確に把握するために、既存のカーナビ用などよりも高度なcm級の地図が必要不可欠になる。そこで、ダイナミックマップと呼ばれる高精度3次元地図データ(HD)は、協調領域として開発された。自動車メーカー10社を始め、計測機器、測量、地図の国内トップレベル企業が一体となり、共同出資でダイナミックマップ基盤株式会社を設立したオールジャパン体制だ。現在のところ、これを搭載しているのは日産スカイラインとホンダ・レジェンド、レクサスLS、トヨタ・ミライで高速域でのハンズオフを実現(スバルのアイサイトXは独自開発の高精度3次元地図データを採用)。2023年には一般道まで収録した次世代のダイナミックマップが導入される予定で、自動運転の領域はひろがっていく。

東京臨海部実証実験では、ダイナミックマップに加えて、道路交通インフラからの情報を活用した自動運転技術の検証を行っている。

たとえば臨海副都心地域(お台場)では信号情報を配信。実験車両はこれを受信して走行し、有効性の確認、あるいは課題を洗い出している。様々な車両や歩行者などが行き来する一般道では、カメラなど車両に搭載されたセンサだけで自動運転を実現するのは困難であり、外部からの情報は不可欠に近い。

この先の信号が青なのか赤なのかがわかるだけではなく、あと何秒で青に変わるなどという情報も提供されるので、安全なだけではなく、スムーズな加速・減速が実現され、快適な自動運転走行にも繋がっている。また、自動運転車だけではなく、一般的なクルマでもこの情報を受け取れれば、大いに安全・快適に繋がることを確認している。

その他、羽田空港と臨海副都心地域を結ぶ首都高速では、ETCゲートが開いているか閉まっているかの情報、合流地点で本線を走る車両の有無および速度の情報を提供。羽田空港地域では路面に磁気マーカーを埋め込み、自動運転バスを走らせる実証実験も行われた。

こういった道路交通インフラからの情報活用の実験を、実際の公道で、しかも国内外の自動車メーカー、サプライヤー、大学など計28機関が長期にわたって行っているのは、世界的にみてもほとんどないはずだ。お台場に行く機会があれば、ルーフ上に変わった機器を搭載して走行しているクルマを目にすることもあるだろう。いまやお台場は、自動運転開発の聖地のようになっているのだ。

また、前回のホンダ・レジェンドの自動運転レベル3でも触れた通り、世界に先駆けて法整備が進んだのもSIPの連携があったからだ。自分は第1期には関わっていないが、発足当時の政権が近年ではことのほか強くてリーダーシップを発揮したこと、2020年の東京オリンピック・パラリンピックというタイミングを一里塚としようという機運が高まったことなどが、この成果を生んだとみていい。

SIPが協調領域を受け持つことで、自動車メーカーは競争領域に注力できる

SIP自動運転第2期が重点的に取り組んだ4つの領域

金沢大学、中部大学、名城大学による車両とインフラの連携を分析するための実験車両

コロナ禍の影響や東京オリンピック・パラリンピックの延期などという想定外の出来事もあったが、2020年度のうちに一里塚は打ち立てた。SIP第2期は2023年までで、残り2年というタイミングで、今回の中間成果発表会が行われたわけだ。

SIP第2期 自動運転は4つの重点取り組みをあげている。

<1>DIVP(Driving Intelligence Validation Plattform)

<2>Dynamic Map

<3>Cyber Security

<4>MD communet

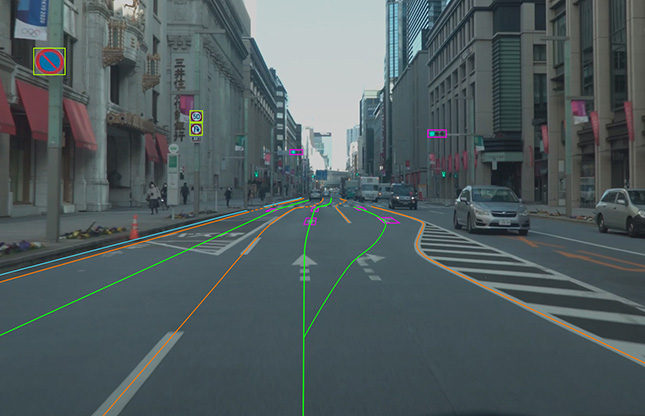

<2>に関しては前述した通り、第1期でベースとなる静的情報は完成しているが、日々かわる道路に対応するアップデートを施すとともに、信号情報、合流情報といった準動的、動的 な情報をレイヤーとして重ねていくことで発展させていく。また、自動車が走行した軌跡から道路の変化を感知して地図更新させる取り組みなども始まっている。

<1>はカメラ、ミリ波レーダー、LiDARといったセンサの性能を客観的に、シミュレーション上で評価する取り組み。現状は、たとえば自動運転を開発する自動車メーカーは、センサを購入して装着し、実走行してみて評価せざるを得ず、時間も労力も膨大にかかっている。そこでセンサメーカーや大学などが集まり、ハイクオリティなシミュレーションを開発している。これもまた世界で例を見ない取り組みだ。

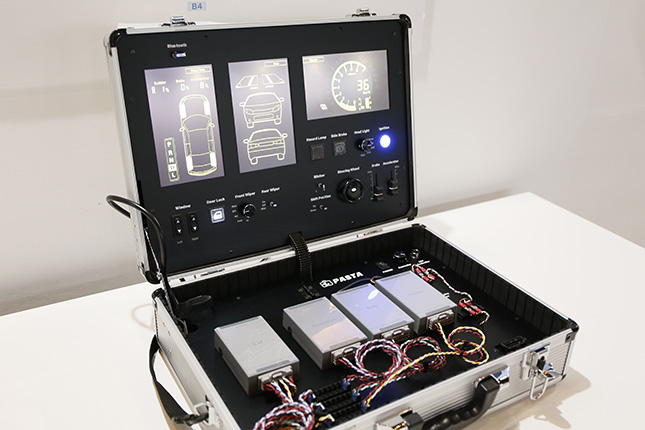

<3>は自動運転やコネクテッドで大きく心配されるサイバー攻撃に対してのカウンター技術だ。これに関しては、自動車メーカーは競争領域が大きく、個人情報保護法などもかかわるので、横の連携がたいへんに難しいのだが、サイバーセキュリティの評価ガイドラインの確立を目指している。

<4>は自動運転技術が進化していく過程で、膨大な交通環境情報が集まってくるので、それを活用して新たなサービスを生み出すべく、ポータルサイトを構築している。

様々な情報を活用したいというニーズ、情報を提供したいというシーズをマッチングさせて、ビジネス創出するのだ。SIPはSociety5.0の実現を目指してもいるが、MD communetというポータルサイトが軌道にのれば、まさにフィジカル空間とサイバー空間の融合による新しい価値が生まれることだろう。

それぞれの項目について詳しくは「SIP cafe」を参照していただきたいが、本サイトでも折を見て深掘りしていこうと思っている。

中間成果発表会の会場で多くから注目された視野障害と高度運転支援システムの効果については、近々取り上げるつもりだ。

実現実と一致性の高いシミュレーターの開発も進んでいる

高精度3次元地図のイメージ画像(写真:DYNAMIC MAP PLATFORM)

セキュリティ対策を向上させるためのサイバー攻撃検知技術の調査研究

執筆者プロフィール:石井昌道(いしい まさみち)

自動車ジャーナリストの石井昌道氏

自動車専門誌の編集部員を経てモータージャーナリストへ。国産車、輸入車、それぞれをメインとする雑誌の編集に携わってきたため知識は幅広く、現在もジャンルを問わない執筆活動を展開。また、ワンメイク・レース等への参戦も豊富。ドライビング・テクニックとともに、クルマの楽しさを学んできた。最近ではメディアの仕事のかたわら、エコドライブの研究、および一般ドライバーへ広く普及させるため精力的に活動中。

【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】は週刊連載です。次回のテーマは「トヨタ アドバンスドドライブを試す」です。どうぞお楽しみに!