車の最新技術

更新日:2024.07.08 / 掲載日:2024.07.05

新しい酒を古い革袋に 産官学による交通安全改革【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文と写真●池田直渡

ご存知の方も多いと思うが、筆者はトヨタ・モビリティ基金(TMF)の理事を務めている。TMFは「より良いモビリティ社会の実現、モビリティ格差の解消に向けた各種活動を通じて社会に貢献する」ことを目標に、志を同じくする人たちとの協働をする非営利団体であり、具体的に言えば、トヨタ自動車が保有する自社株の配当を基金として、交通社会に貢献する活動をする人たちに資金援助を行う一般財団法人である。

先月、筆者は理事として、沖縄のレンタカー事故増加を抑制する「沖縄ゆいまーるプロジェクト」の視察に行って来た。

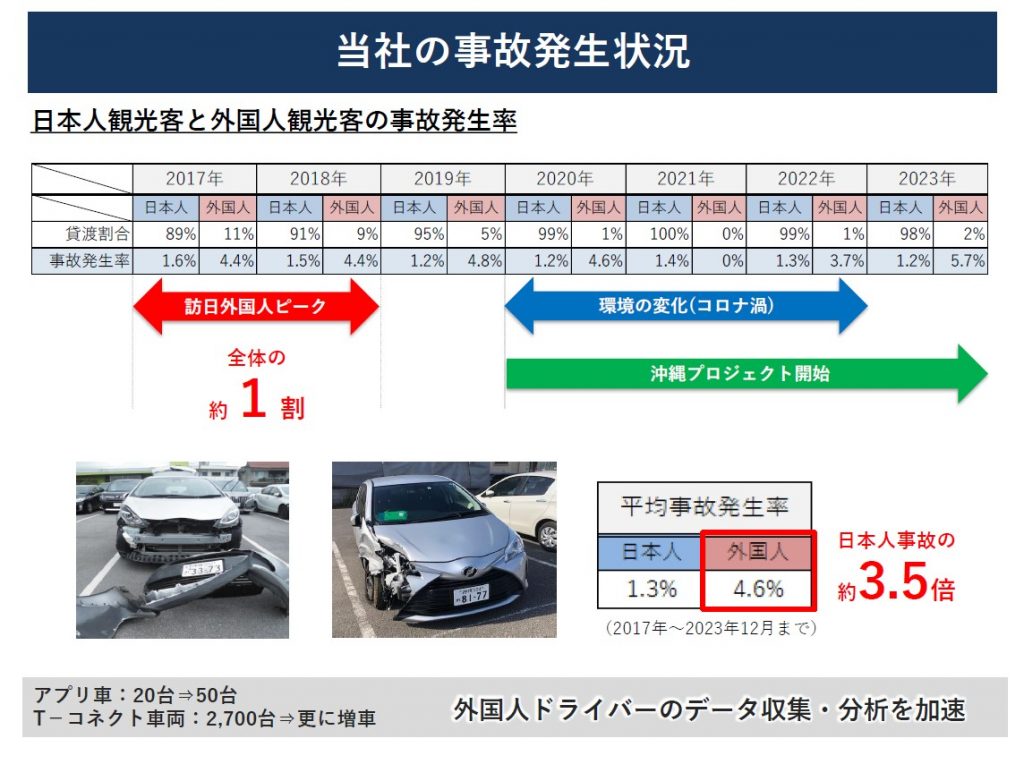

近年、レンタカーの貸し出し増加に伴い、事故件数が増加しており、特に外国人観光客の交通ルールの理解不足に起因する事故が増加している。トヨタレンタリース沖縄の調べによると、外国人ドライバーの事故は、日本人の事故件数の約3.5倍と確かに多い。こうした現状に対して、沖縄県民から不満や苦情が寄せられている。

通行帯が左右逆の国が多く、高速道路や一般道の速度規制も異なるので、慣れない日本でのルール対応に苦労する側面があるのは理解できるが、かと言って3.5倍に及ぶ事故リスクの高さを放置はできない。

観光産業を柱とする沖縄経済にとって、インバウンドは欠かすべからざるものであり、排除するわけにはいかないが、とは言っても県民に危険が伴うことは重大な問題である。海外からの旅行者に安全に運転してもらうための合理的な行動変容を実現する必要がある。

そこでキーになるのが「沖縄モデル」である。

「沖縄モデル」とは、沖縄県において、産官学が連携して構築した「交通安全+地域社会課題解決のためのシステム」であり、以下に示す複数のアプローチを実証実験中である。

- ・沖縄県警の事故データとトヨタ自動車などが提供する自動車のプローブデータの連携を通じた事故原因の特定に加え、分析を踏まえた道路構造改善などのインフラ対策の実施。さらに、効果の検証を行う。

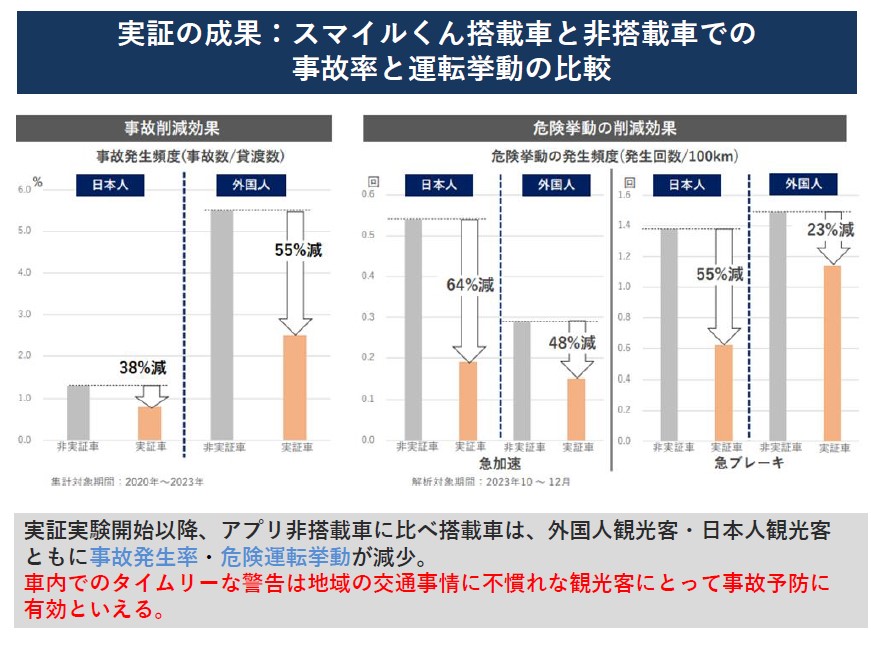

- ・車載デバイス等によって、インバウンド旅行客を含むレンタカー利用者に、危険地域や、車両挙動による事故リスクのアドバイスを通知。安全運転への行動変容を促す仕組み。

- ・同デバイスではドライバーの楽しさや便益を確保しながら、渋滞を回避する穴場観光スポットを紹介し、渋滞緩和と観光振興の両立を図るなど、課題の解決にも繋げている。

- なお沖縄モデル「ゆいまーるプロジェクト」への参加団体・企業は、沖縄県警察、トヨタレンタリース沖縄、琉球大学、東京大学、矢崎総業、JTB、東京海上日動、トヨタ自動車、トヨタ・モビリティ基金。

スペースの都合上、全てを詳細に書くことは叶わないが、本プロジェクトでは特に沖縄県警の貢献は大きい。

トヨタが提供する車両プローブデータと事故調書をひとつずつ丁寧に突き合わせ、同じ場所で多くのドライバーがどう操作し、その結果クルマがどういう挙動を示したかの膨大なデータを検証して、事故の際どういう操作が行われ、車両がどう反応したかが「事故調書と一致するケース」を丁寧に拾い出していく。警察ならではのローラー作戦である。もちろんこんな形での産官学の連携は国内でも初めてのケースであり、本プロジェクトが成立したのは、先が見えないながらも時間と手間をかけて調書との突き合わせを徹底的に行った沖縄県警の役割が大きい。

警察の地道で伝統的な手法に、最新のビッグデータであるプローブデータを組み合わせることで、大きな革新が起きている。

そうやって事故原因を特定することで、初めて対策が可能になる。代表的な例としては、宜野湾市の旧伊佐交差点の改修が挙げられる。道路構造としては、片側2車線で流れの早い国道58号と片側1車線の県道の交差点である。

特徴的なのは、左折専用路が設けられており、常時左折可になっていること。さらに県道から左折路にかけて下り勾配が付いていることが挙げられる。県道81号から左折して国道58号に入ろうとする車両は、右から左へ向かう国道の流れの切れ目を探して右方に気を取られ、直前のクルマへの意識が希薄になる。前が慎重派のドライバーの場合、合流を躊躇って停止すると、後ろのクルマは前の車両の停止に気づかず、ブレーキが遅れる。しかも下り坂とあって制動距離が伸び、追突が起きる。

この問題を解決するために、まず道路幅を大幅に狭める速度抑制ポールを設置した。また合わせて左向きの矢印の反射板を連続して並べて、交差点直前まで右方が見えないようにした。これでドライバーは前を見るしかなくなり、追突が防止できる。交差点先頭まで行ったところで、反射板が途切れ、右方が確認できる。ここからしっかり合流安全を確認すれば良い。

従来の構造では、自分が合流する番でもないのに、本線の流れを注視して、直前車への注意がなおざりになっていた。インフラの構造改善によって、まず速度抑制ポールによって十分に速度を落とさせ、次に右方の視界を遮断して前方のクルマに注意を向かせ、その後に右方を確認できるようになる仕組みに変えたのである。

TMFのスタッフはこうしたプロジェクトの協力をとりつける折衝も行っている。データ分析に際して琉球大学や東京大学の先生を説得に行ったのもTMFのスタッフだ。基金として安全活動への資金を提供するのみならず、そうした実務面でもTMFは活動している。

今後このゆいまーるプロジェクトの実証実験が進めば、これを元単位として、あらたに世界の多くの地域でこうした産官学共同の交通安全プロジェクトが広まるかもしてない。そういう期待をこめて本プロジェクトを見守って行きたいと思う。