車の最新技術

更新日:2022.11.04 / 掲載日:2022.11.04

ようやく始まった政治と経済の対話【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

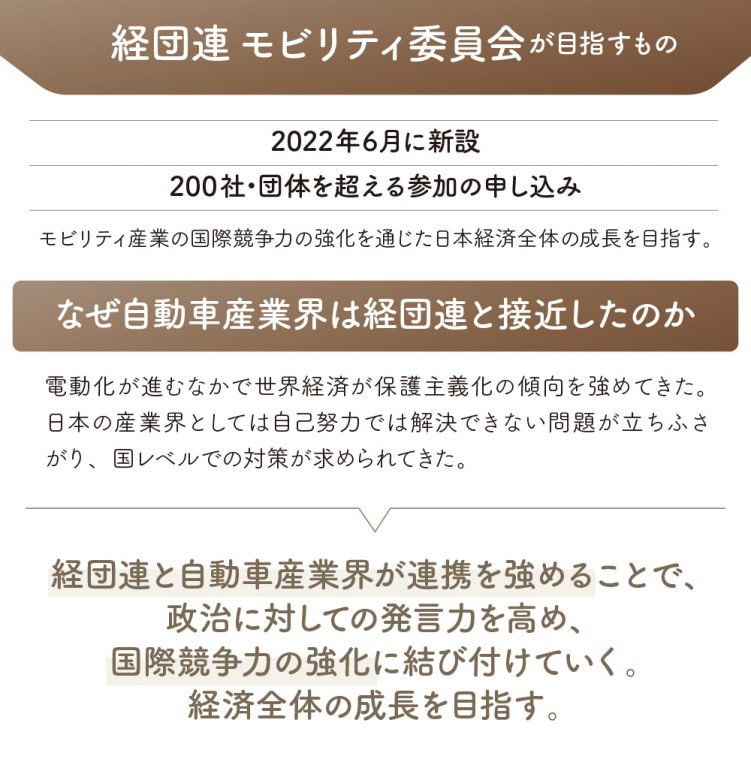

2日、首相官邸で、岸田首相と経団連モビリティ委員会との初会談が開催された。6月に発足した経団連のモビリティ委員会がようやく具体的に動き出した。今後、官邸と委員会では定期的に意見交換が開催される予定であり、今後は、政府と、日本産業会の屋台骨を支えて来た自動車産業界の正式な摺り合わせの場が用意されたことを意味する。

菅義偉前政権時には、残念ながら両者のすれ違いが発生しており、当時、官邸のカウンターセクションとなる組織を持たなかった自動車産業界は、正式に意向を伝える方法がなかった。やむなく、本来は業界内の調整機関である日本自動車工業会として、豊田章男会長が再考を促す意見会見を、複数回に渡って行うなど、後手にまわる状況となった。

歴史的経緯を見れば、自動車産業は日の丸護送船団方式から外れ、それぞれが独自に世界で戦ってきており、自動車産業自体が、そもそも政治と距離を取ってきた。乱暴な言い方をすれば「自分たちでやるから放っておいてくれ」というスタンスだったのである。結果論から言えば、日本の自動車メーカーは、そうやって政治に干渉されないことで、世界一の競争力を手に入れてきた。

その油断を突かれたのが前政権時の意表を突いた動きであった。突如テスラの社外取締役である水野弘道氏を経産省参与に起用して、強烈なBEV推進に舵を取り始めた。水野氏は「日本をESG投資の主要マーケットに」と主張しており、言わばESG資金を背景に、金融利権で社会を動かそうとするスタンス。しかし、日本の自動車産業の監督官庁である経産省の参与に、利益相反の疑いがある競合企業の社外取締役が就任するのはいかにという疑義が雑誌に掲載されると、即時辞任して、それ以上の追求を逃れた。

菅政権発足時には、菅前首相に「グリーンとデジタルで日本を強く牽引すれば、前任の安倍首相が成し遂げられないことを実現した首相として世界に名前が残せますよ」と振り付けをし、それによって、菅政権の政策の方針を決定づけた。そうやって、水野氏が及ぼしたESG偏重の政策はいまだに永田町に色濃く影響を残しているのみか、岸田政権の弱体化を機に、凝りもせずまた永田町に日参して政治家の説得工作を始めていることが、当の永田町から伝わって来ている。

しかし、当のESG投資の方はと言えば、今年の初夏以降様々なニュースが伝える通り、こういう一過性のブームに基づく、資金の流れは急速に減速し始めている。投資としてパフォーマンスが悪いというのがその理由である。目的はあくまでも金儲けであって、リターンがなくても世のため人のためなどという話ではない。金融はその時その時でブームを煽り、終われば水を差して、相場が荒れてくれればそれで良いのだが、研究や開発、さらに生産設備の準備など長期ビジョンを必要とする実業の世界はそんな一過性のものに一々構っては行かれない。

ということで、自動車産業はこれまで長らく距離を置いてきた政治と向き合う決心をし、経団連からの要請を受諾して、モビリティ委員会を設立した。経団連全体の会長である十倉雅和氏(住友化学株式会社代表取締役会長)が、その部分組織に過ぎないモビリティ委員会の委員長を兼務するのは経団連にとって、自動車産業の委員会を持つことが積年の願いであったことが理由である。ちなみに委員長は3人の連名で、十倉委員長の他に、豊田章男委員長(トヨタ自動車社長)、有馬浩二委員長(デンソー社長)が務める。

さて、その初会合で、どんな意見が交わされたかと言えば、首相官邸から発表された総理のまとめを抜き出しておく。

「本日は、産業界の皆様から、モビリティ産業の成長ビジョンについてお伺いいたしました。

ものづくりを国内で維持し、関連産業の裾野も広い自動車産業は、我が国経済・雇用の大黒柱です。脱炭素化、デジタル化などの大変革、企業間競争のみならず、立地を含めた国際競争の激化など、歴史的転換点に立つ中で、我が国の経済や雇用を守り抜くために、官民が連携して、更なる成長にチャレンジしていく必要があります。

自動車を核として、まちづくり、サービス、エネルギー、ITなど、様々な産業が広がりをもってつながることで、交通やグリーンなどの様々な社会課題を解決し、経済成長につなげ、持続可能な社会を作っていく。

モビリティは、新しい資本主義の中軸とならねばならない分野です。

脱炭素化など社会課題解決と成長を両立させるためにも、強靱(きょうじん)で 先進的な自動車産業が、グローバルな事業展開の中核として我が国に存在していくことが重要です。次回のモビリティ懇談会は、サプライチェーンをめぐる地政学的制約や脱炭素の潮流により、グローバルな立地の在り方が急速に変化している中で、我が国のモビリティ産業を強化するために官民で何を優先的に取り組むか、率直に議論したいと思っております。

最後になりますが、これまでの賃上げや取引適正化についての積極的な取組についても、政府として高く評価しております。引き続き御協力を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。」

筆者から、最後に一言。相変わらず一部の新聞は「電動化」を電気自動車化であると錯誤した、あるいは錯誤を促しかねない報道で、マルチソリューションの部分をキチンと伝えないケースが見受けられる。記者がバカなのか、他に意図があって、BEVの普及を進めたいのか分からないが、いい加減事実じゃない報道をするのは止めていただきたい。電動化とはパワートレインの一部にモーターを組み入れた仕組みであり、駆動用のモーターが組み込まれていれば、全て電動化であり電動車である。そういう定義がわからないメディアが報道を歪めている状態はいい加減なんとかしたいものである。