車の歴史

更新日:2023.11.21 / 掲載日:2023.10.31

トヨタ・センチュリー《新型発売記念》日本の威信をかけたVIPカーの歴史

偉大なるショーファードリブン「センチュリー」その栄光の歴史を辿る

一国のリーダーが公式の場に乗り付ける乗り物は、その国を象徴している。貧しい戦後を脱し、世界の一流国に返り咲いた日本で生まれた初の本格ショーファーカーのセンチュリーは、最先端のハイテクと伝統が共存する日本の個性を世界に示しながら歩んできた。

●文:横田 晃 ※文中敬称略

日本国の威信をもかけた世界水準のVIPカー

マイカー時代到来前の日本では、セダン型の乗用車は、もっぱら後席に主人を乗せてプロの運転手(ショーファー)が運行する乗り物と、庶民には認識されていた。

いわゆる3ナンバーの普通車と、5ナンバーの小型車が規定された道路運送車両法は1951年に施行されているが、当時の国産車に、まともな3ナンバーセダンは存在しない。都市を行きかうセダンと言えば、小型車はノックダウン生産のルノーやヒルマンのタクシーが多数派。財界人や政治家などが乗る大型セダンは、シボレーなどの米国車が中心だ。

1955年に初の純国産量産セダンとなる初代クラウンが登場すると、第一号のオーナーとなった重光葵外相を始めとするVIPたちがこぞって後席に収まったが、当時の5ナンバー規格に沿ったクラウンは、全長4285㎜、全幅1580㎜。今日のコンパクトカー並の小さなボディに4気筒の1.5ℓエンジンを積んだ小型車では、フルサイズのボディに3ℓや5ℓを載せた米国製セダンと比べて、見劣りしたのは否めない。

しかも、当初は外国車の購入は割当制で、輸入台数も限られていたが、1960年代になると飛躍的に拡大した日本経済に対して市場開放を求める海外からの声も強まり、1965年には外国製乗用車の輸入が自由化されることになった。

海外から際限なく大型セダンがなだれこんでくる前にまともな国産ショーファーカーを出さなければ、日本車の勝ち目はなくなってしまう。なによりも日本を代表するリーダーたちにふさわしい国産車が作れないとあっては、国の威信にも関わる。

そうして、1963年に日産が2.8ℓの直6エンジンを積むセドリックスペシャルを発売したのを皮切りに、1964年春にはトヨタが拡幅ボディに国産車初のV8、2.6ℓを積むクラウンエイトを投入。翌月にはプリンス自動車が直6の2.5ℓを載せたグランドグロリアを発売して、一挙に国産ショーファーカーの選択肢は増えた。

ただし、それらはいずれも既存車種のボディを拡大して、大きめのエンジンを押し込んだ急造モデル。海外の由緒あるショーファーカーと比肩できる存在ではないことは明らかだった。

そこで日産はセドリックより格上の本格ショーファーカーとして、1965年にプレジデントを出した。それに対して、初代クラウンを開発した中村健也主査を起用し、トヨタの始祖である発明王、豊田佐吉の生誕100年にちなんだ車名を背負って1967年に誕生したのが、初代センチュリーだ。

日本の伝統と文化をも表現した技術と作り込み

初代センチュリーの開発を後押ししたのは、当時トヨタの常務だった豊田章一郎。1982年に同社の6代目社長に就任する彼は、2023年春に11代目の社長を退いた、豊田章男・現会長の父上だ。

車体の大きさがステイタスに直結していた当時の日本では、本国では大衆車のシボレーでもVIPカーと見なされていたが、ロールスロイスに代表される世界のショーファーカーを知る章一郎は、単なる大型高級セダンではなく、日本の伝統や文化をも表現した、国を代表する一台を目指して、開発チームと寝食を共にしたという。

センチュリーを発表する1967年9月25日付のプレスリリースには「世界の豪華車を目指す車」と謳われ、「独創的で、荘重なスタイル」と、その出来栄えを誇る文言が並ぶ。「宇治平等院の鳳凰を元にデザインした金色のシンボルマーク(エンブレム)」も、風格と格調を際立たせるものと記されている。気品あるその意匠は、半世紀以上を経た今に至るまでセンチュリーのグリルを飾り続けている。

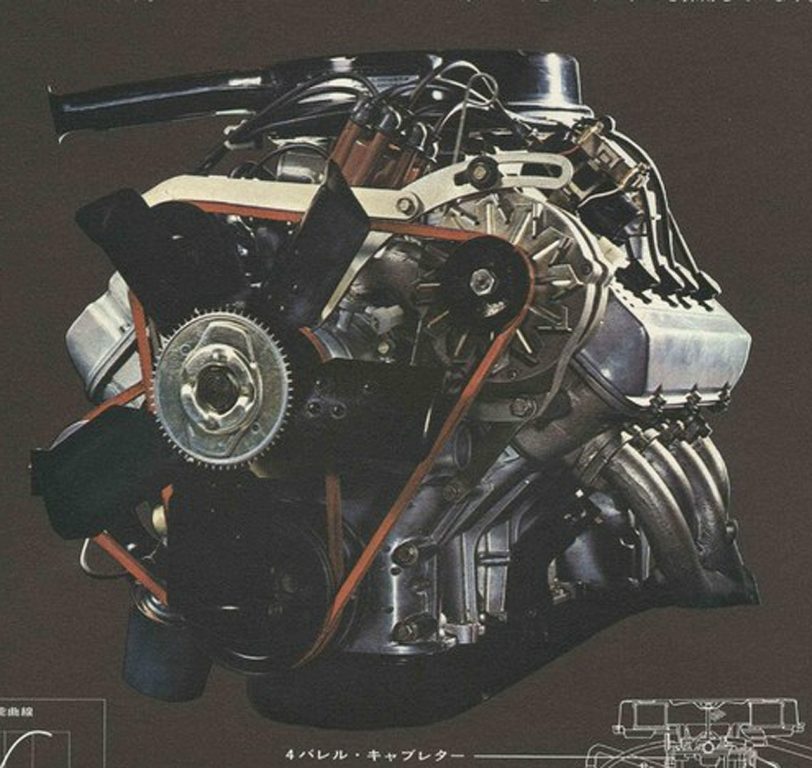

搭載されるエンジンは、新開発のオールアルミ製V8、3ℓ。トランスミッションは3速のATのほかに、4速のフロアシフトと3速コラムシフトのMTも選べた。

パワーステアリングやエアコン(冷房)は最上級グレード以外にはオプションだったのが時代を感じさせるが、フロントエアサスペンションや自動点灯・自動ビーム切り替えのヘッドランプ、クルーズコントロールなどの最先端装備が用意された初代センチュリーは、排気量の拡大や装備品のブラッシュアップを受けながら、30年もの間、日本を代表するショーファーカーであり続けた。

最新の技術で実現させる一流のもてなしと心遣い

初代センチュリーが現役を保った30年間は、日本車が世界へ飛躍する時代でもあった。1997年に登場した2代目センチュリーは、それを物語る内容を備えていた。

国産市販車初となるV12の5ℓエンジンは、4バルブのDOHC。フルオートエアコンを始めとする装備品も最先端だが、鳳凰のエンブレムや、木目をぴたりと合わせたウッドパネルは熟練職人の手作り。7層も重ねる塗装は、ひと塗りごとに人手で水研ぎして艶やかな面を出すなど、量産車とは思えない工程を経て作り出された。

最先端のテクノロジーと伝統的な意匠や工法の絶妙な共存が、現代日本の世界での立ち位置を物語る。贅を尽くしたハイテク工芸品とも言える一台だった。

2018年に誕生した現行の3代目も、立ち位置はそのままに、完成度がさらに高まった。

パワーパックはV8の5ℓにモーターを組み合わせたハイブリッド。自動ブレーキなどの最新安全装備も備わる一方で、相変わらず手仕事で仕上げる超鮮明な塗装や、プレス一発では成型できない几帳面と呼ばれる繊細な面の張り表現など、日本の伝統美を受け継ぐ意匠や工法が随所に使われている。

あらゆる価値観が激変する現代では、ショーファーカーのありかたも変わる。アメリカ大統領専用車のビーストも、英国王の愛用車も、今やSUVになった。

最新の車型に日本の伝統と文化を湛えるもてなしを盛った今度のセンチュリーは、世界で本物のVIPたちに愛されるだろう。

1967〜1997 初代センチュリー

端正な意匠に最新技術を秘めた

日本のVIPのための最高級車

初代センチュリーの誕生は、日本にマイカー時代をもたらした初代カローラが登場した翌年。最上級のÐ仕様で268万円の価格は、カローラの6倍以上だった。しかし、月に2万台以上を売ったカローラに対して、多くの部分を手作りに頼り、月に150台しか作れないセンチュリーの儲けはほとんどなかったと思われる。それでも国の威信をかけたセンチュリーには、パワーステアリングやパワードアロック、クルーズコントロールなど、当時の最先端技術が惜しげなく盛り込まれた。ヘッドランプは全車ハロゲン仕様で、メーター照明なども、すでにEL(エレクトロルミネセンス)式だ。排気量は3.4ℓを経て、最終的には4ℓまで拡大されている。

1964~1967 クラウンエイト

トヨタの挑戦は このモデルから始まった

トヨタの本格ショーファーカーの歴史は1964年4月に発売された、国産乗用車初のV8エンジンを搭載するクラウンエイトから始まった。1962年に登場した2代目クラウンをベースに、ホイールベースを50㎜延長。全長は110㎜、全幅は150㎜も拡大された本格3ナンバー車で、排気量は2.6ℓ。西陣織のシートなども装備されていた。

1997〜2018 2代目センチュリー

匠の技を継承する器の役割も果たす

初代センチュリーが販売された30年間に、日本は技術的にも経済的にも驚異的な進化を遂げた。海外誌にも世界一静かなクルマと折り紙を付けられたV12の5ℓを積む2代目センチュリーにも、日本が世界に誇る最先端技術が惜しげなく投入されている。一方、職人が丹念に彫り上げる鳳凰のエンブレムや、ロボットではけっして実現できない艶のある面を可能とする手磨き仕上げの塗装など、熟練技能者の技術を次世代に継承する器としての役割も、このクルマにはある。登場当時の価格は最上級グレードでは1000万円に迫るが、人の手で丁寧に作り出された価値を思えば、世界の同クラスのショーファーカーと比べると割安とも言えた。

2018〜 3代目センチュリー

継承と進化をテーマに先進技術と伝統文化を両立

現行の3代目センチュリーは、21年ぶりのフルモデルチェンジで生まれた。その間に、2代目が誕生した同じ年に生まれたプリウスが嚆矢となったハイブリッド車はトヨタの看板技術となり、新型のパワートレーンもV8の5ℓエンジンとモーターの組み合わせとなる。ひと目でセンチュリーとわかる端正なセダンフォルムには、縦格子の奥に伝統的な七宝文様をあしらった二重構造のグリルや、平安時代の建築技術に範を取った几帳面と呼ばれる精緻な面などが散りばめられている。車内も本杢オーナメントや紗綾形崩し柄と呼ばれる伝統的な柄の天井材などで格式の高さを表現。手作りの鳳凰のエンブレムや入念な塗装工程も、センチュリーの伝統になった。