中古車購入チェックポイント

更新日:2018.11.21 / 掲載日:2018.07.03

TOYOTA最新技術&メカニズム解説

トヨタ車は今、大きく変わり始めている。そのきっかけとなったのが、TNGAと呼ばれる新しいクルマ作りの思想。トヨタが総力をあげて取り組むその内容を、改めておさらいしておこう。

●解説:横田 晃

近年登場している新型モデルには、TNGAの考え方が盛り込まれている

TNGA(Toyota New Global Architecture)

もっと“いいクルマ”を目指してクルマ造りの構造改革を推進中!

動力性能に加え省燃費性にも優れる新パワートレーンを開発

2.5Lの新しいハイブリッドシステムを積むカムリは、踏めば豪快と言っていい加速を見せ、レスポンスもいい。

知らずに乗ったら大排気量エンジン車と間違えそうな走りっぷりだ。

高度な技術を駆使して目指す高い環境性能と走りの両立

TNGAに基づく新パワートレーンは、エンジンが9機種17バリエーション、ハイブリッドシステムが6機種10バリエーション、トランスミッションが4機種10バリエーション。さらに新型の4WDシステムも、3機種8バリエーション開発されている。目指すところは走行性能と環境性能の高度な両立。退屈なエコカーを、TNGAは許さない。

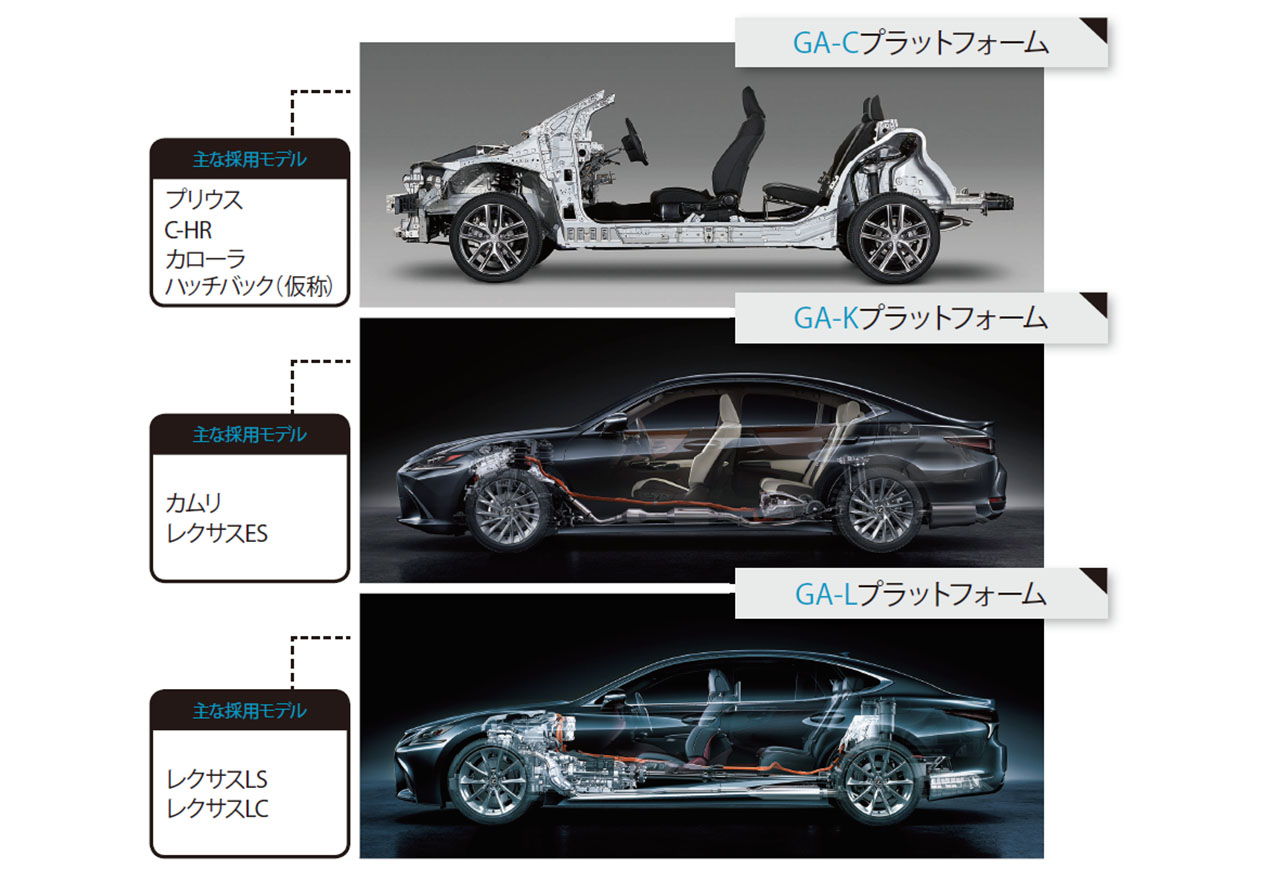

軽量&低重心化などで走行性能を向上させた新プラットフォームを開発

クルマの基本性能を高めてデザインと走りを両立

軽量、低重心で高剛性のボディと、スムーズに動いて路面をしっかりとつかみ、思い通りに操れる足回りを実現させるために、TNGAから生まれた新プラットフォームには、材質や製造法にも新しい技術や思想がふんだんに盛り込まれている。エンジン搭載位置を下げて、低いフードを実現させるのも当初からの狙いだった。

クルマだけでなく企業を強くするTNGAの思想

2009年にトヨタの社長に就任した豊田章男社長は、「もっといいクルマを作ろう」を合言葉に、経営や開発体制の改革に取り組んだ。それまでのトヨタ車と言えば、世界一の品質や信頼性、経済性などが高く評価される一方で、万人向けの面白みのないクルマというネガティブな声もあった。それを払拭し、「これが欲しい」と積極的に選ばれる商品やサービスを提供することを目指したのだ。

それを実現するための具体的な取り組みとして、12年4月に公表されたのがTNGAだ。

その要点は、「走る」「曲がる」「止まる」といった動力性能はもちろん、ドライビングポジションやペダル配置などの人間工学、デザインの自由度も追求した新しいプラットフォームとパワートレーンを開発し、世界的に水平展開することで、基本性能の高いクルマを効率よく生み出すこと。

車種間の基本部品・ユニットの共用化率を高めて効率的な開発とコストダウンを両立させるために、複数の車種を同時に企画開発するグルーピング開発も導入された。

一方、個性的なクルマを生み出すために、チーフエンジニアの権限を強化する組織改革もTNGAの思想の下で進められた。開発中の新型車のデザインを評価・検討する会議への出席者を、最小限に絞ったのもその一例だ。

多くの人間が会議に参加すると、結局、無難な結論に落ち着きがちだ。そこで、チーフエンジニアが主役となって存分に腕を奮える環境を作り、型破りなクルマが誕生できるようにしたのだ。

「私にとってクルマはデザインと走りがすべて」とチーフエンジニア自身がカタログで熱く語るC-HRは、まさにその成果だった。

自動車メーカーに限らず、日本の企業は良くも悪くも組織戦を伝統とし、個人の顔が見えにくかった。しかし、技術も市場環境もかつてない速さで変化する現代を生き抜くためには、強いリーダーシップに基づく素早い意思決定や、社内外への発信力が欠かせない。TNGAはクルマ作りの技術やプロセスだけでなく、変化に強い個性的な企業に生まれ変わるためにも必要な思想だったのだ。

その成果は、TNGAから生まれた新しいトヨタ車に乗ればすぐにわかる。高い品質や信頼性、かゆいところに手の届く使い勝手や快適性、経済性などの美点はそのままに、個性的なデザインや、いつまでも走り続けたくなる乗り味をも、実現している。

「もっといいクルマを作ろう」という章男社長の意志は、着実に商品に反映されているのだ。

シャシー&ボディ最新事情

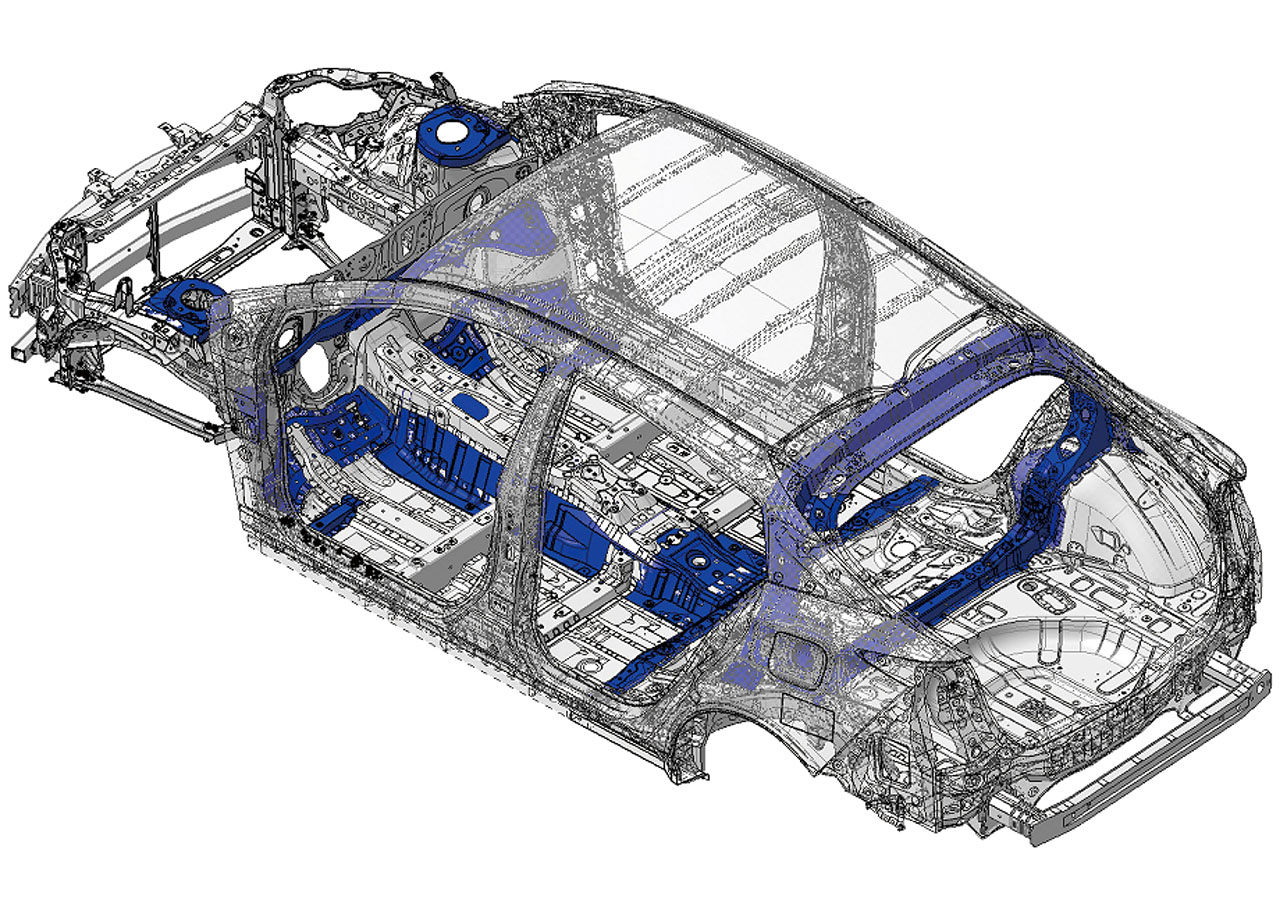

フロア周りの前後に通した強固な骨格や、環状の接合構造、レーザースクリュー溶接や構造用接着剤の使用などにより、先代プリウス比較でボディのねじり剛性は65%も向上している。

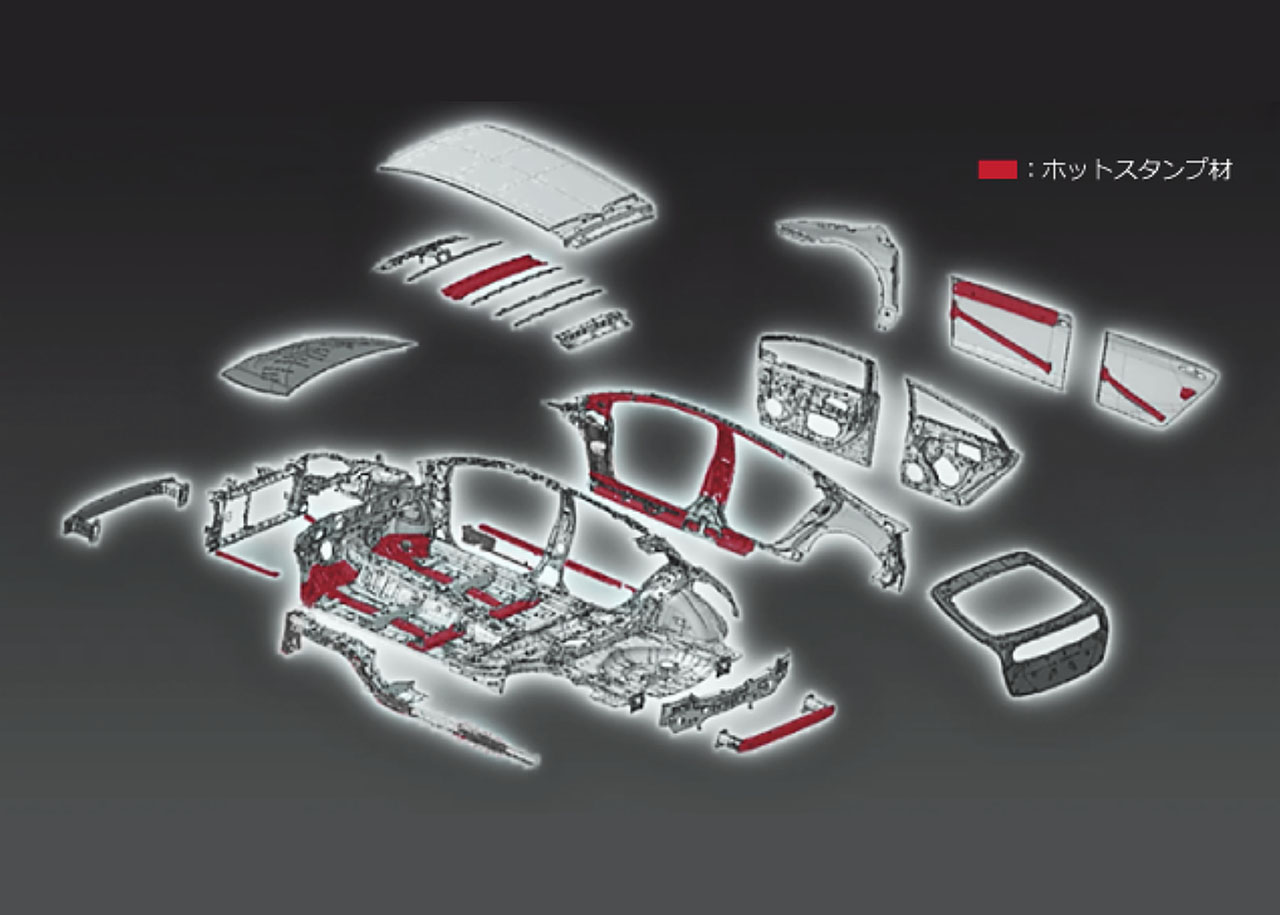

赤い部分がホットスタンプ工法による、超高張力鋼板の使用部位。複雑な形状のBピラーなど、主にキャビン周りに使うことで、万一の事故の際にも乗員をしっかりと守る。

新素材を活かす加工技術や溶接技術と結合構造も開発

走りと安全性の両面で、ボディには高い剛性が求められる一方で、燃費性能や敏捷なハンドリングのためには、軽量であることも絶対条件だ。

それを両立させるために、TNGAは軽くて丈夫だが加工の難しい超高張力鋼板をボディに多用。プリウスの場合、先代で3%だった使用割合を19%にまで高めている。鋼材を加熱してプレスする工程には、従来のガス炉ではなく、部材に電流を流して短時間で加工するホットスタンプ工法も独自開発した。

また、溶接個所を増やしながらスピーディに組み立てる、レーザースクリュー溶接も新導入。ほかにも構造用接着剤の使用、骨格の通し方や結合部の構造など、新しい技術や工夫を惜しげなく投入して、ボディ剛性を大幅に向上させている。

さらにプリウスではサスペンションのフリクションを約40%も低減。その一方で、極低速域から減衰力が立ち上がる新しいショックアブソーバーも開発し、しなやかに動く足回りを実現している。

遠くからレーザー光線を当てるレーザースクリュー溶接は、従来のスポット溶接より溶接の間隔を密にでき、時間も短縮。スポット溶接が難しかった場所にも、しっかりと打てる独自技術だ。

エンジン搭載位置を下げたことで、フード高は従来より約100mmも下げられた。ボディ下面の整流にも気を配り、空力性能を高めた成果は、燃費や静粛性、ハンドリングにも表れる。

TNGA技術が注がれたプラットフォームを続々と投入中

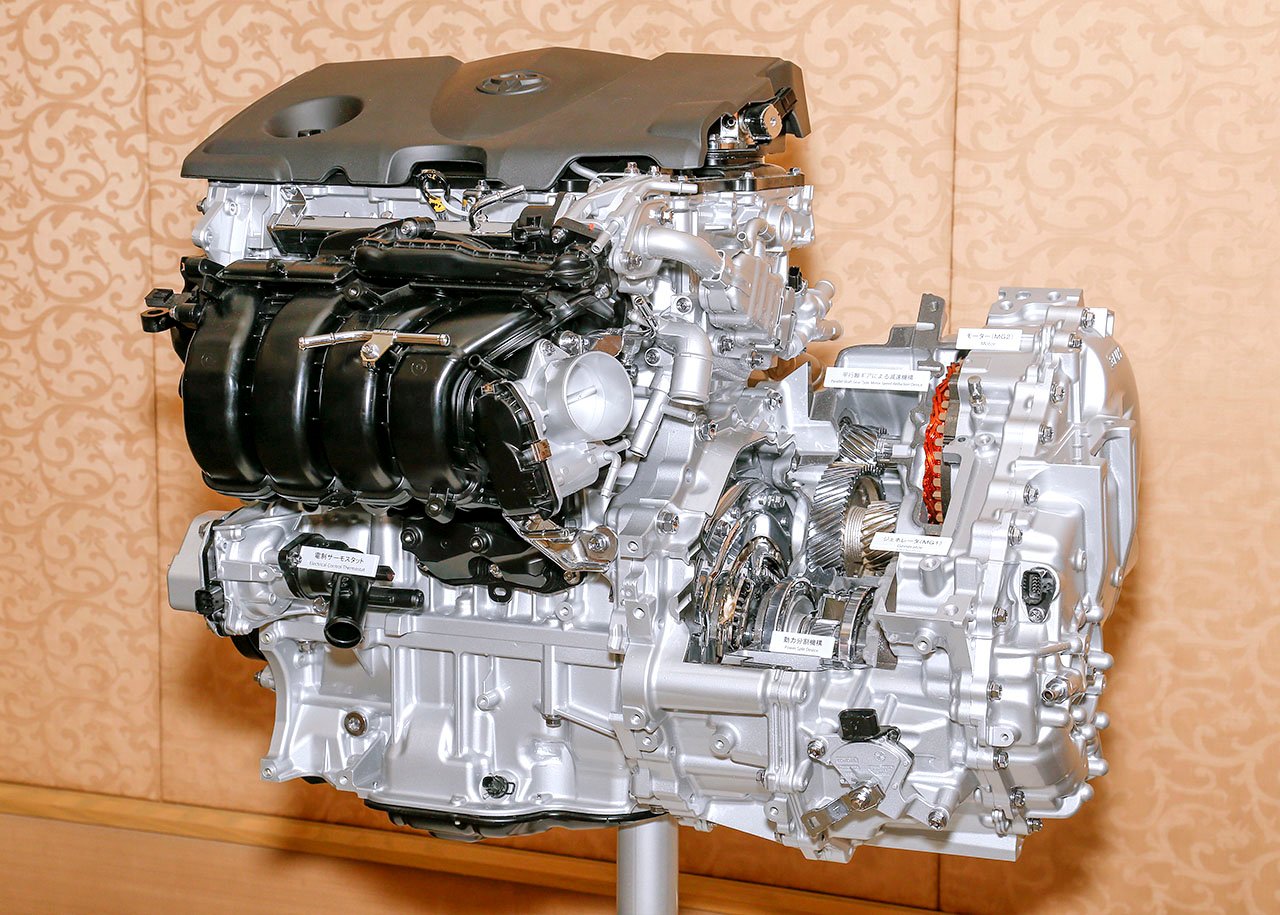

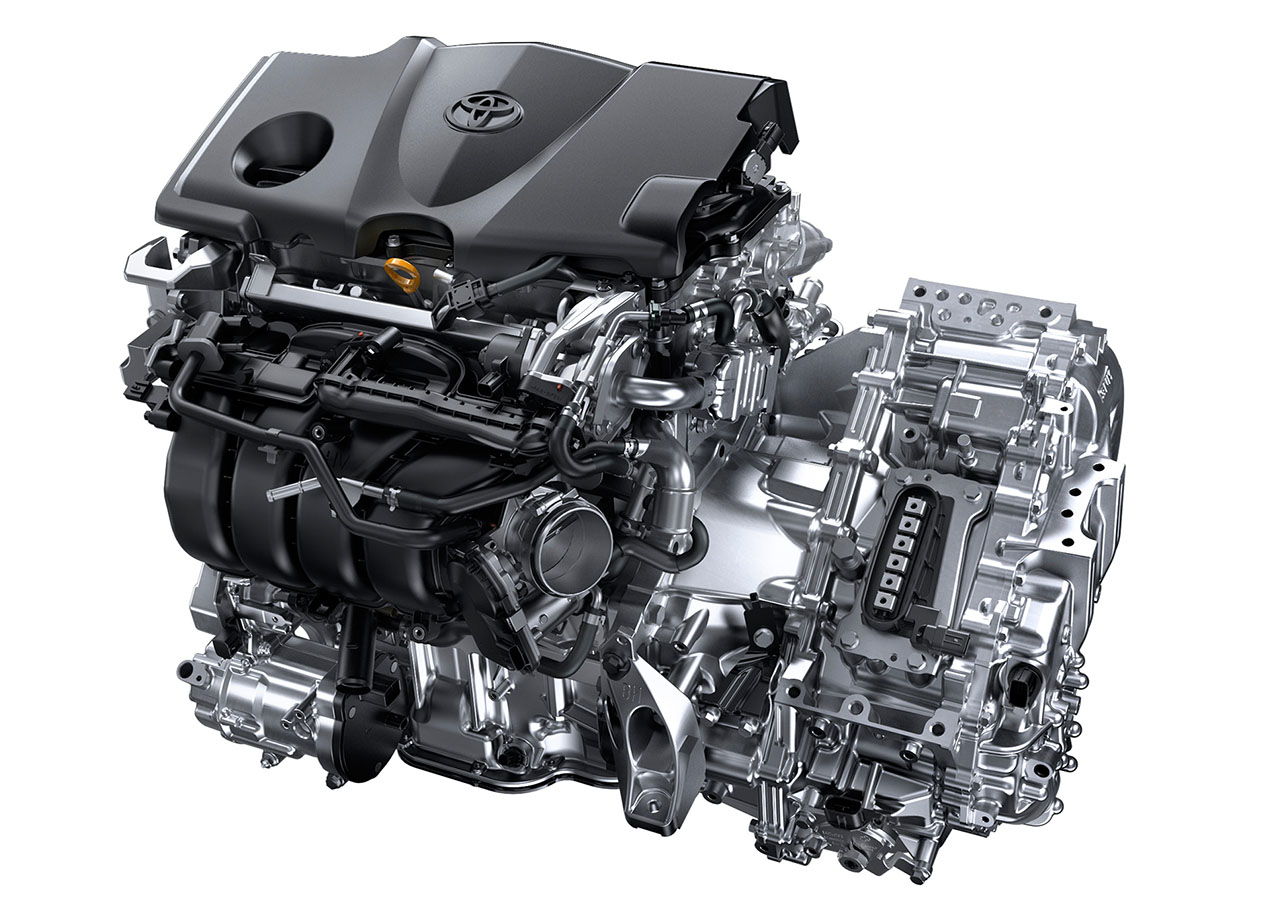

パワートレーン最新事情

高性能と低燃費を両立させる高度な技術を惜しげなく投入

TNGAでは、エンジン、ハイブリッドシステム、トランスミッション、駆動システムのすべてを新開発している。いずれも軽量コンパクトで高性能かつ高効率低損失。さらに数値性能には出にくいフィールまで目配りしてチューニング。エコカーには楽しさは求められないという従来の常識を打ち破り、踏めば踏んだだけ力強く走り、ステアリングを切れば思い通りに曲がる、スポーティな走りと低燃費を両立させる。

それを支えているのは、トヨタが地道な研究で培ってきた、燃焼技術や電動化技術、効率化、制御技術などの成果。F1をはじめとするモータースポーツ生まれの技術も、そこには息づいている。

ガソリンエンジンの熱効率は、従来はせいぜい30%台だったが、ダイナミックフォースエンジンと名付けられた新世代のそれは、40%以上を実現。低回転から高回転まで、全域での分厚いトルクと、世界の排気規制に対応するクリーンな性能を両立しているのだ。

Dynamic Force Engine

直列4気筒2.0L直噴エンジン

カムリの2.5Lと基本設計を共用した2Lは、すでにガソリンとハイブリッドの双方が発表されている。ガソリンで40%、ハイブリッドでは41%の熱効率は、世界トップレベル。力強い走りも謳う、今後のトヨタの主力エンジンだ。

直列4気筒2.5L直噴エンジン

FF用のダイナミックフォースエンジン第一弾は、2017年夏に発売されたカムリに搭載された2.5L。日本国内向けは写真のハイブリッドのみだが、海外市場にはガソリン車もある。今後は日本国内向けガソリン車も登場するはずだ。

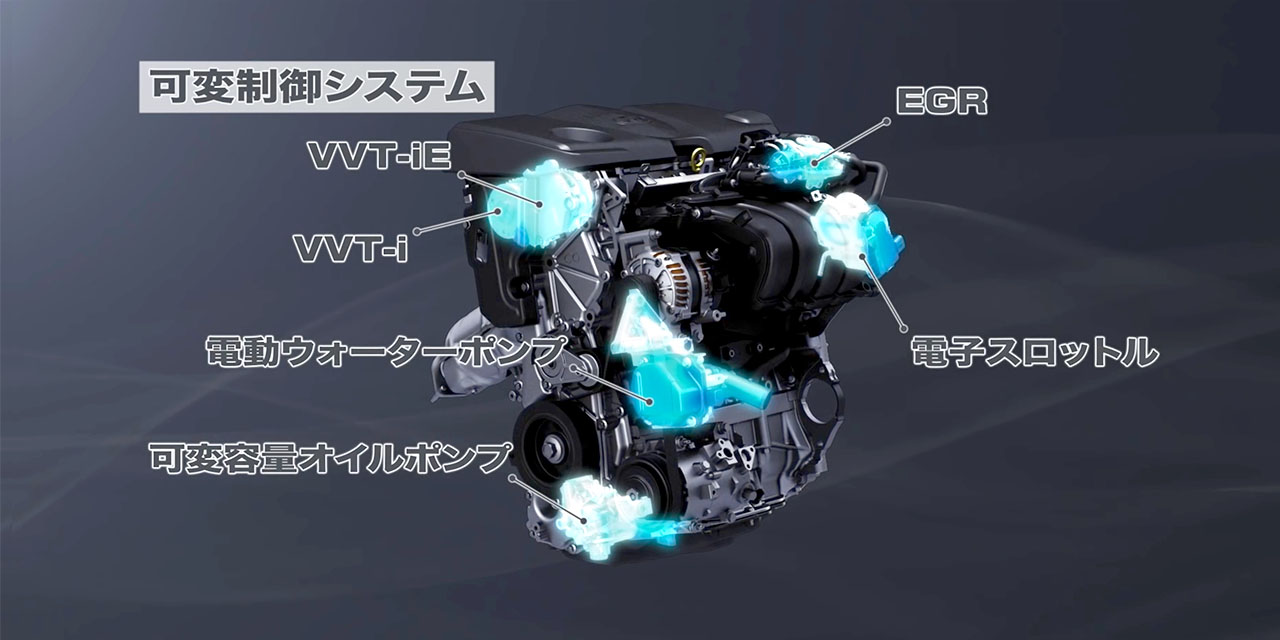

新エンジンはバルブタイミングに加えて、電子スロットルや電動ウォーターポンプ、可変容量オイルポンプなど、あらゆる部分を緻密に制御。状況に応じた最適な出力を高効率に引き出す。

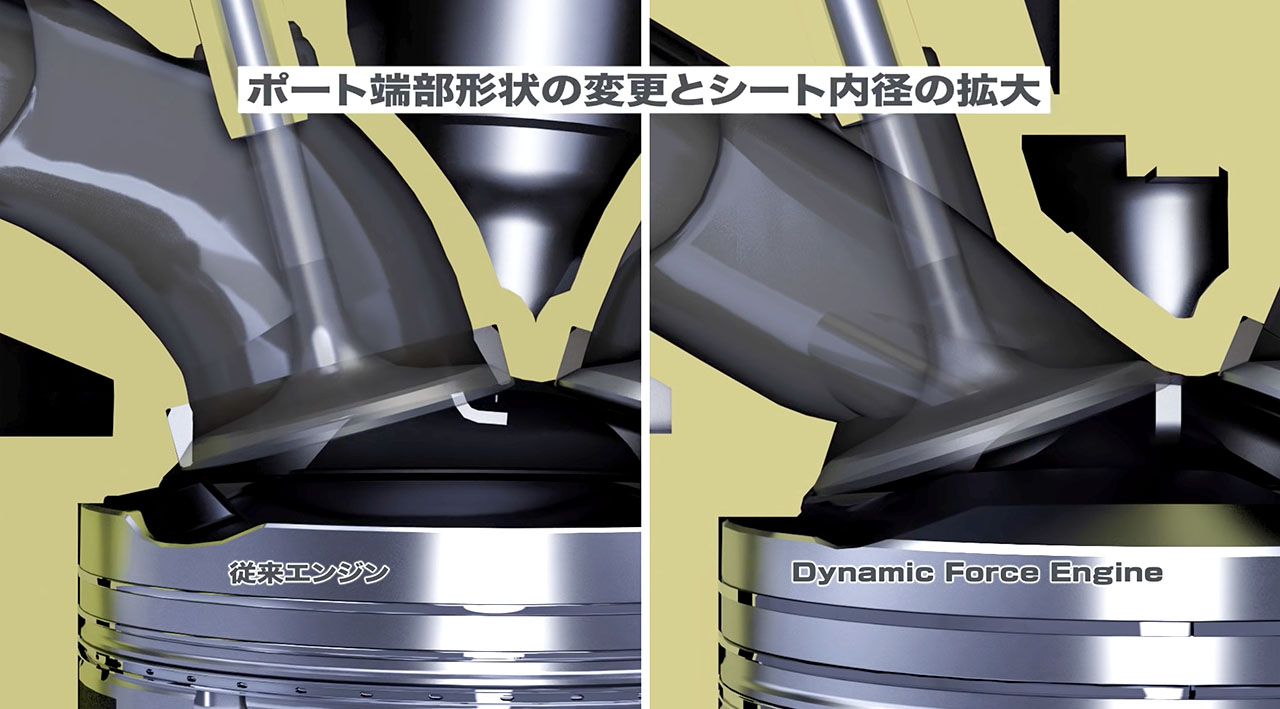

燃料を高速で効率よく燃やすため、ロングストローク化やバルブ挟角拡大、高効率吸気ポート、高圧縮比化、マルチホール直噴インジェクタなど、高度な技術を惜しげなく投入している。

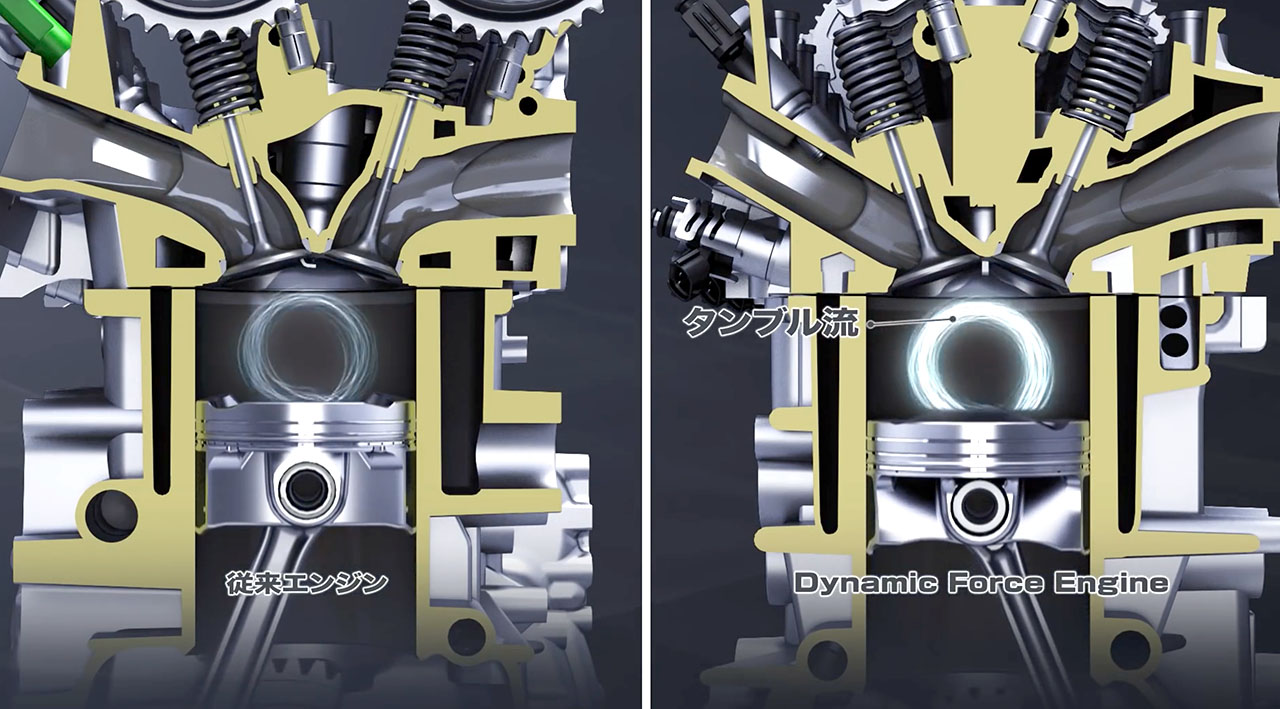

高出力を得るためのスムーズな吸気と、燃費性能を向上させるシリンダー内の強いタンブル流(渦流)を得るため、ポート形状の最適化や特殊加工のバルブシートなどを採用している。

左の従来型のエンジンと比べると、TNGAの新世代エンジンはシリンダー内でより強い吸気の渦が発生。均一な混合気が得られてよく燃える=低燃費と高性能が得られる。

トランスミッション

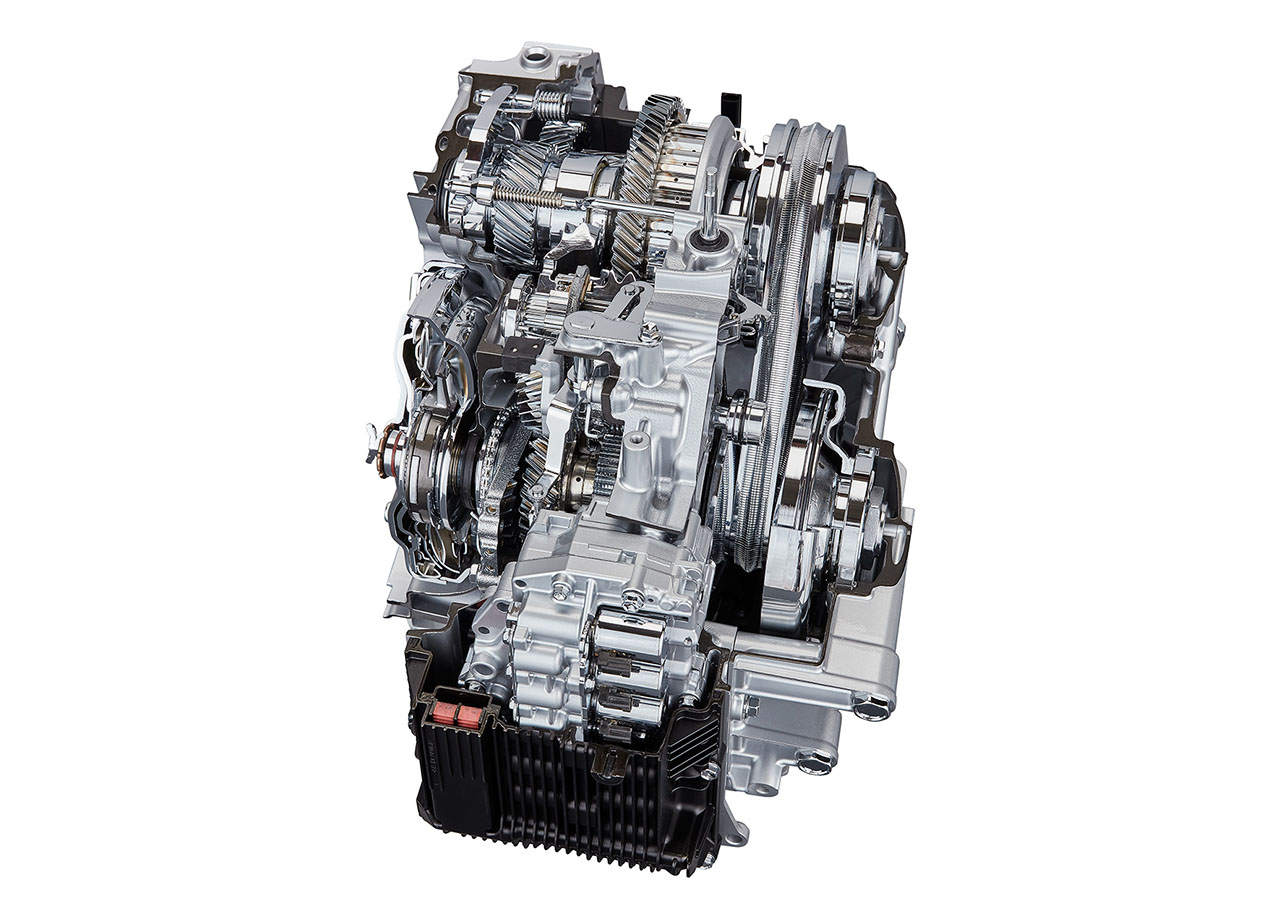

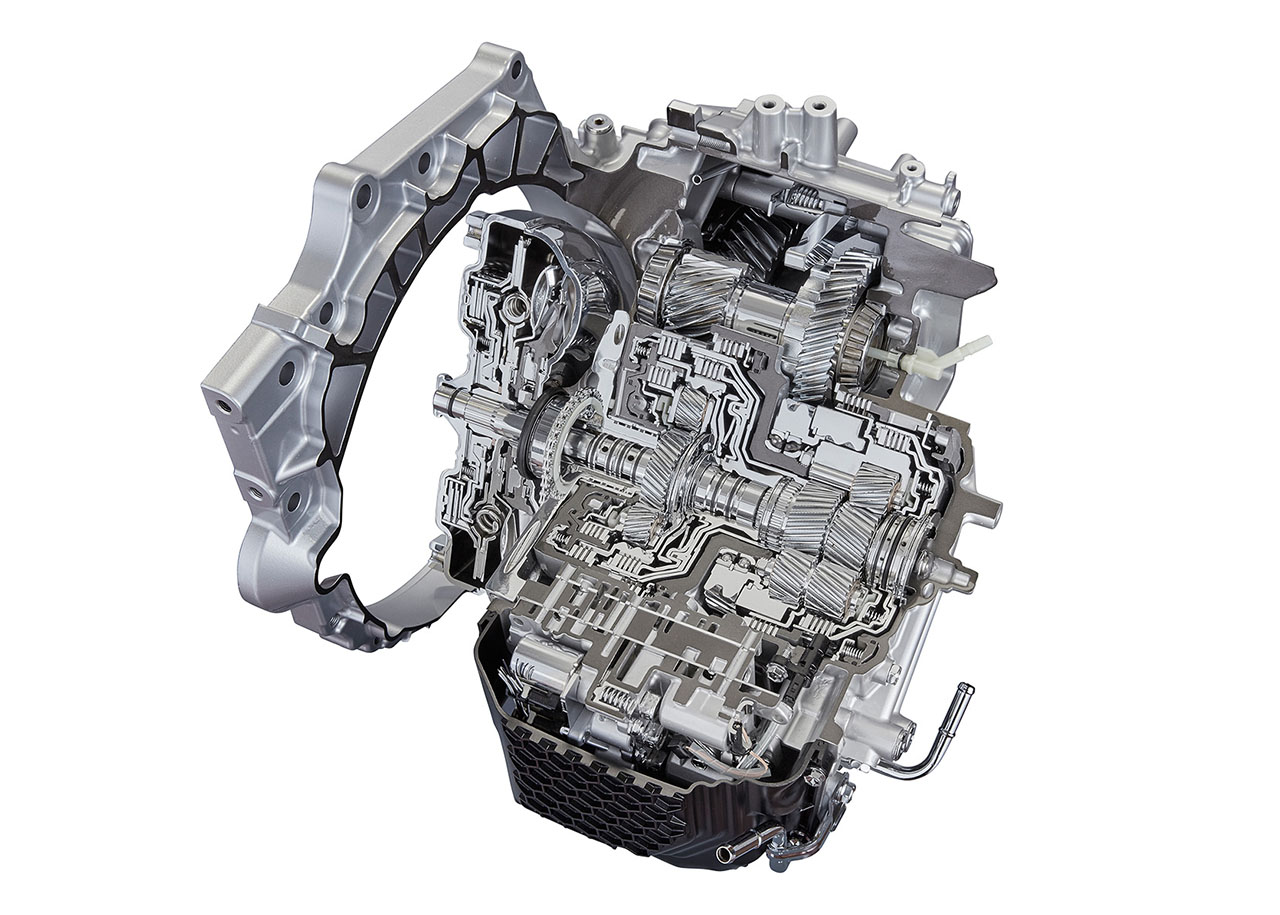

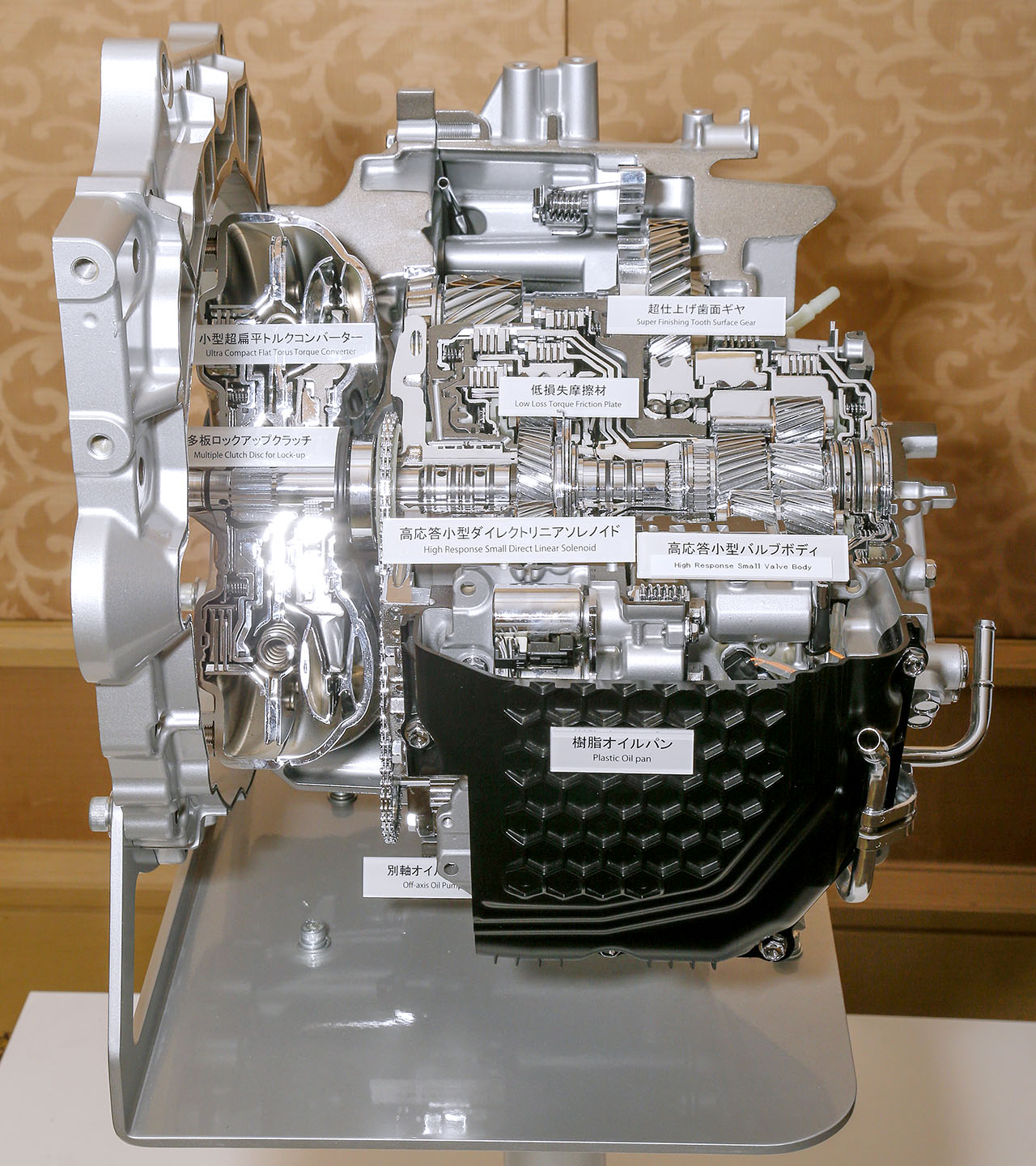

Direct Shift-CVT

新開発のCVTは、世界初の発進用ギヤを採用して力強い発進加速を実現。小型化しながらも、よりワイドなギヤ比や素早い変速追従性も可能とし、燃費も現行より6%向上させる。

新型6速MT

欧州ではまだ主流の6速のMTも新開発。従来より7kgもの軽量化を果たし、世界トップレベルの伝達効率も実現。変速時に自動的に回転数を合わせる機構やバックギヤのシンクロも装備。

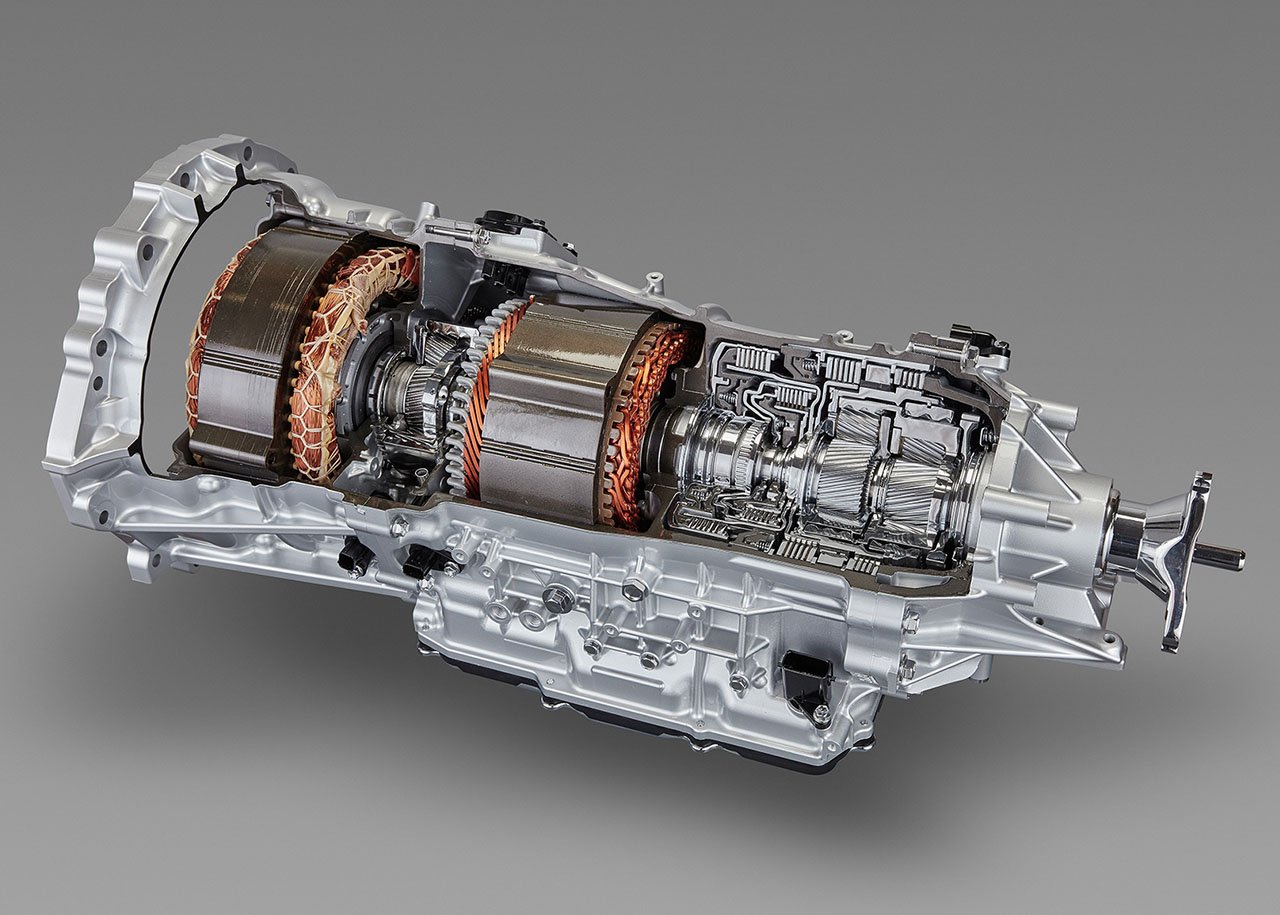

Direct Shift-8AT

FF車用のATは、従来の6速より小型化しながら8速に多段化。ロックアップ走行領域を約30%拡大し、トルク損失も50%低減。世界トップレベルの伝達効率とスポーティな走りを実現する。

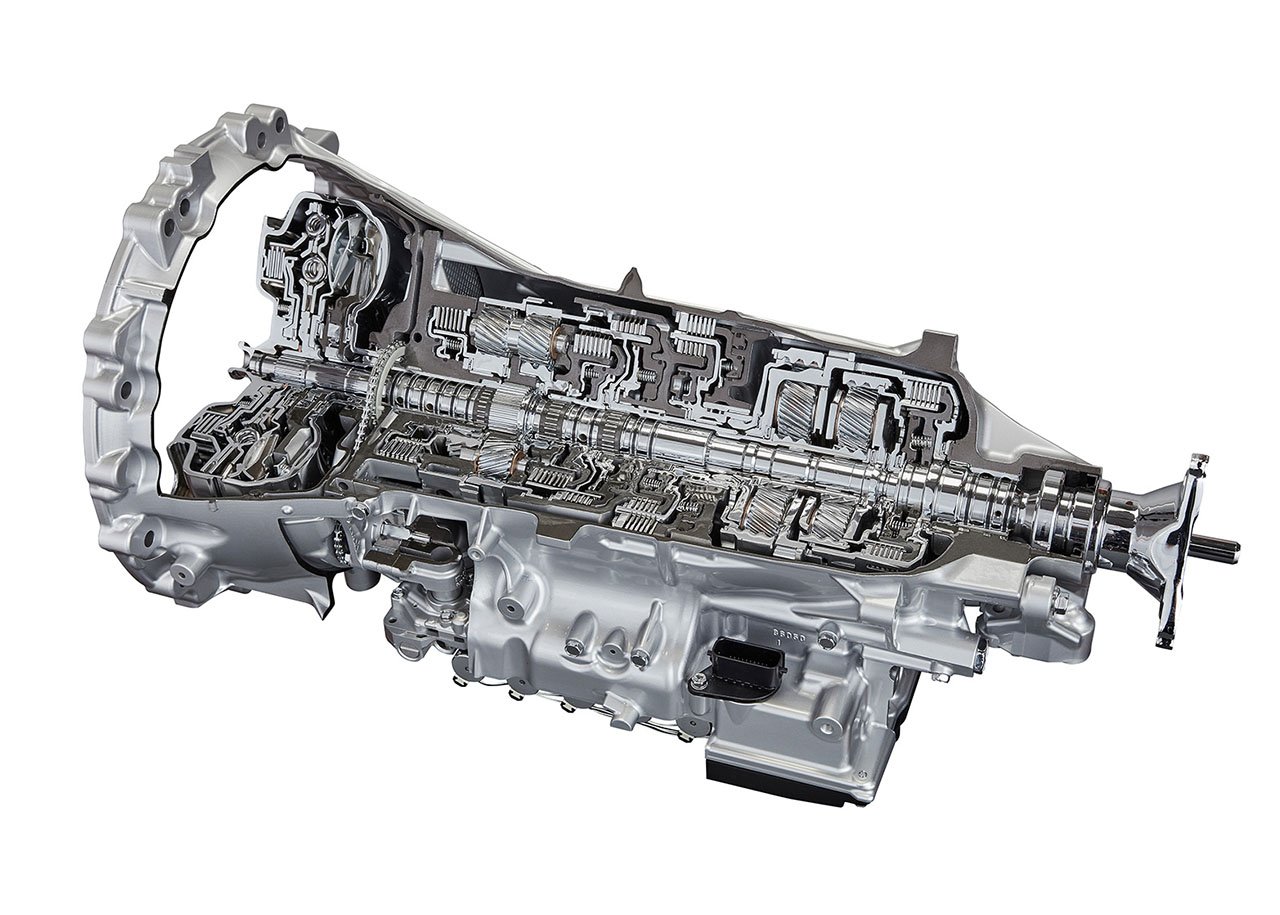

Direct Shift-10AT

FR用のATは、従来の8速のサイズを守りながら10速化。クロスしたギヤ比でリズミカルでスムーズ、かつスポーティな走りが楽しめる。変速スピードも世界最高レベルを実現している。

ハイブリッドシステム

新世代THS II

トランスアクスルは新構造モーターでコイル線使用量を削減。損失は従来より25%も低減した。

加速時にはエンジン回転数を下げると同時に電池からの電力を高めて、リニアで伸びのある加速感を実現する新しい制御も採用。

マルチステージハイブリッドシステム

レクサスLSでデビューしたFR用のマルチステージハイブリッドシステムは、V6の3.5Lエンジンと2つのモーターに有段ギヤの自動変速機を組み合わせ、エンジンとモーター、両方の出力を緻密に制御。高い走行性能と環境性能を両立。

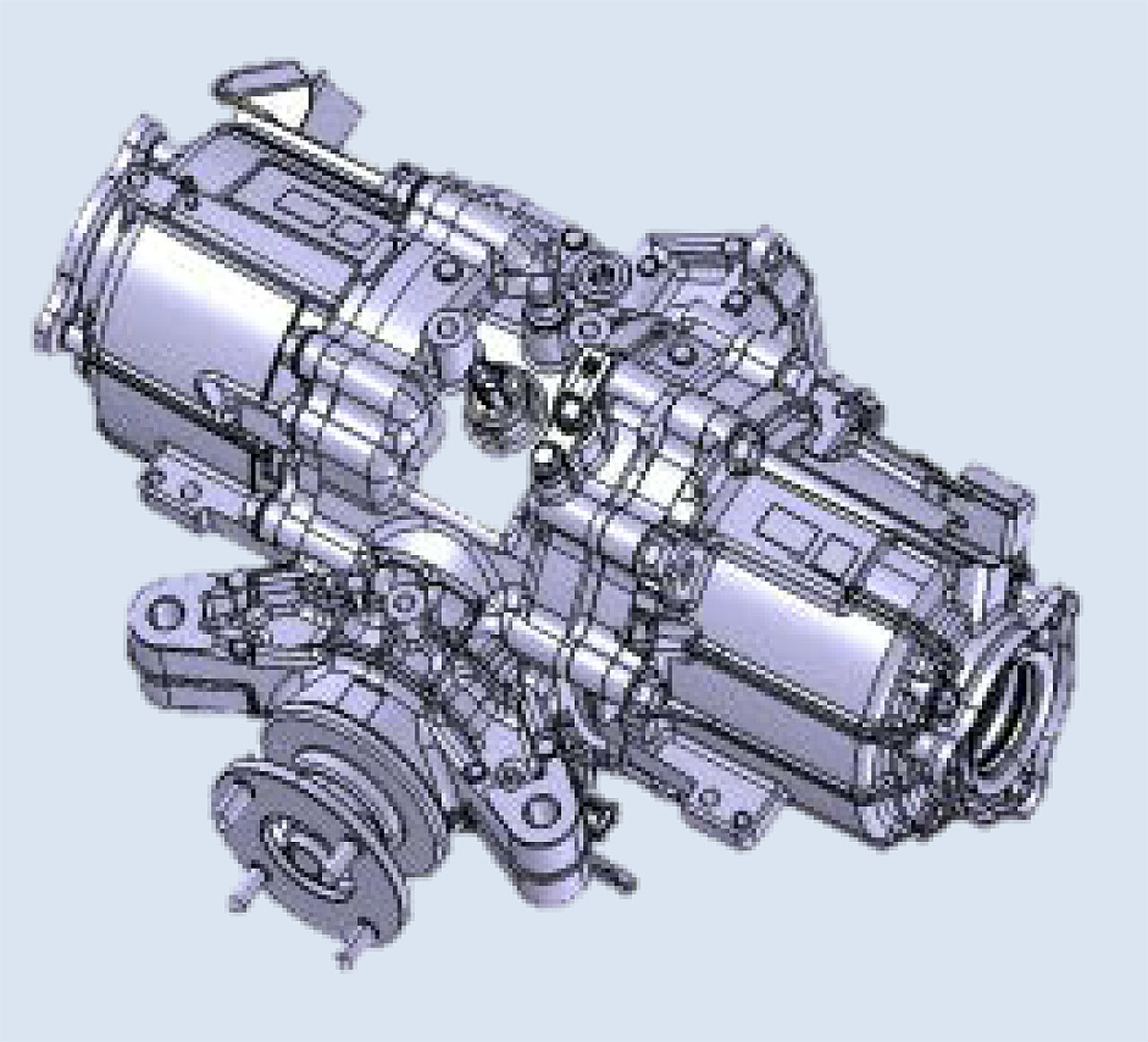

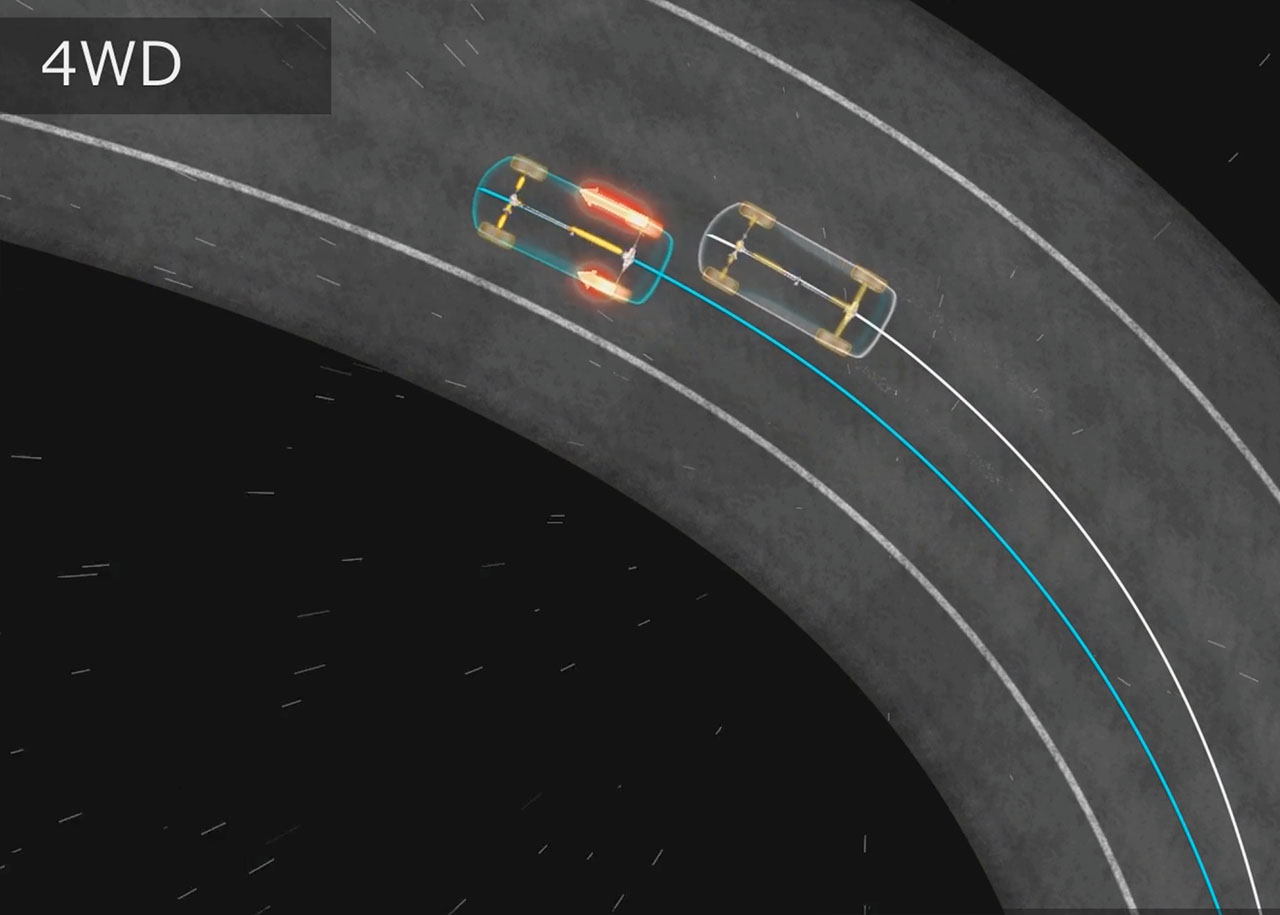

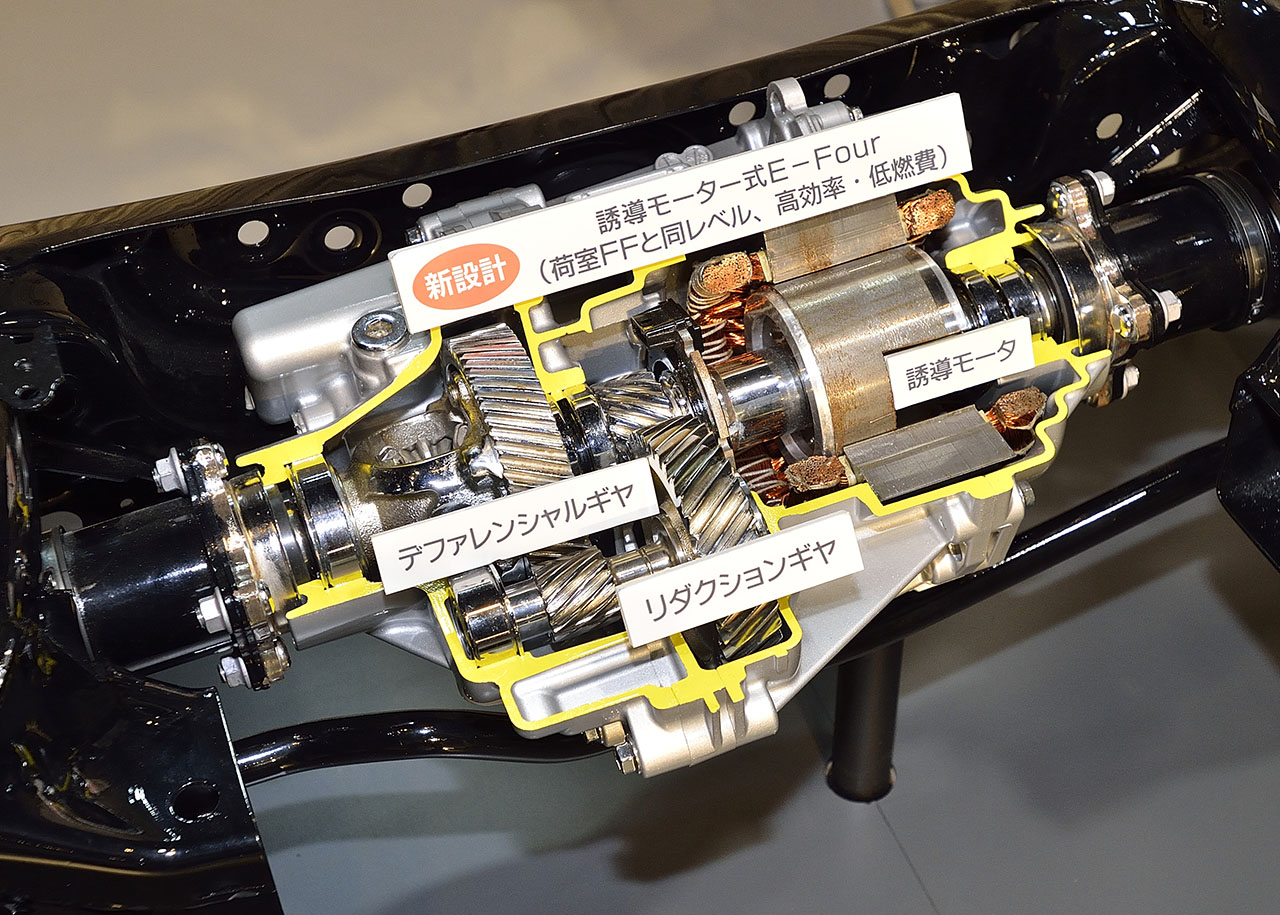

4WDシステム

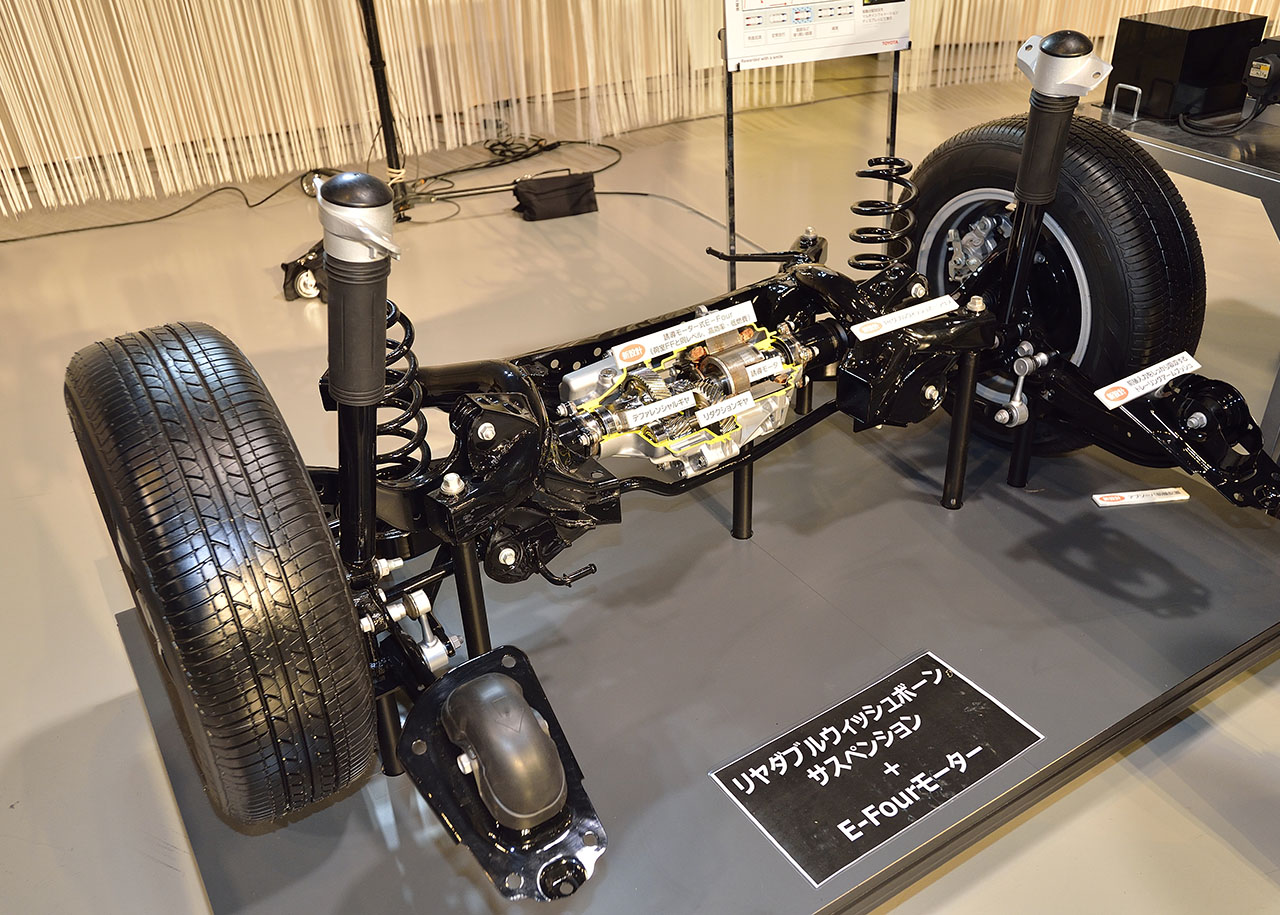

新型E-Four

後輪をモーターで駆動するハイブリッド車用のE-Fourシステムは、後輪にかけるトルクを従来の1.3倍に増やした上、走行状態に応じてトルクを変化させる新制御を採用。走行性能と操縦安定性を向上。

Dynamic Torque Vectoring AWD

(ダイナミックトルクベクタリングAWD)

エンジン車の4WDシステムは、走行状況に応じて左右後輪のトルク配分を可変させるトルクベクタリング機構を備え、高い旋回性能と悪路走破性を実現。2WD走行時は後輪への駆動系を切り離すディスコネクト機構も採用。

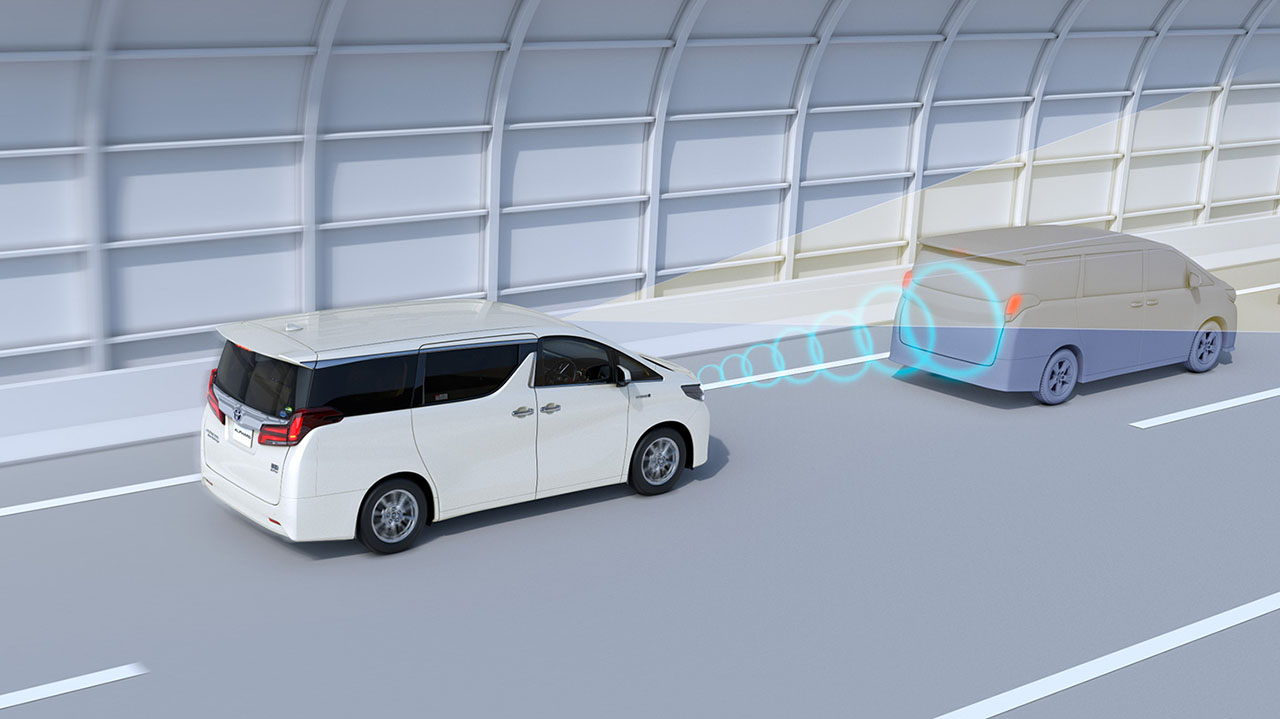

コネクティッドカー最新事情

世界の研究機関やIT企業との協業で つながるクルマの研究が進む

クルマとクルマ、クルマとインフラ、さらにクルマと人が互いに通信して事故や渋滞を防いだり、必要な場所に配車したりする。コネクティッドカー技術は話題の自動運転技術にも関連する、未来のクルマに必須の技術。トヨタでは自社傘下の関連会社のほか、海外の研究機関やIT企業、レンタカー会社などとも協力して、データの収集や活用法、プログラムの研究などを進めている。東京、名古屋、大阪では、すでに信号などとクルマが通信するシステムも稼働中だ。

先行車や対向車と通信する車車間通信は、前方の渋滞や事故などを知ることができるほか、前車に接近して追従する自動運転にも活用できる。大型車による無人追従運転実験も始まっている。

ITS Connect

車車間通信システム

信号やVICSなどの交通インフラとクルマが通信、目的地までの最速ルートの案内や次の信号が変わるタイミングなどを知らせてくれるのが路車間通信。渋滞防止にも効果的だ。

ITS Connect

路車間通信システム

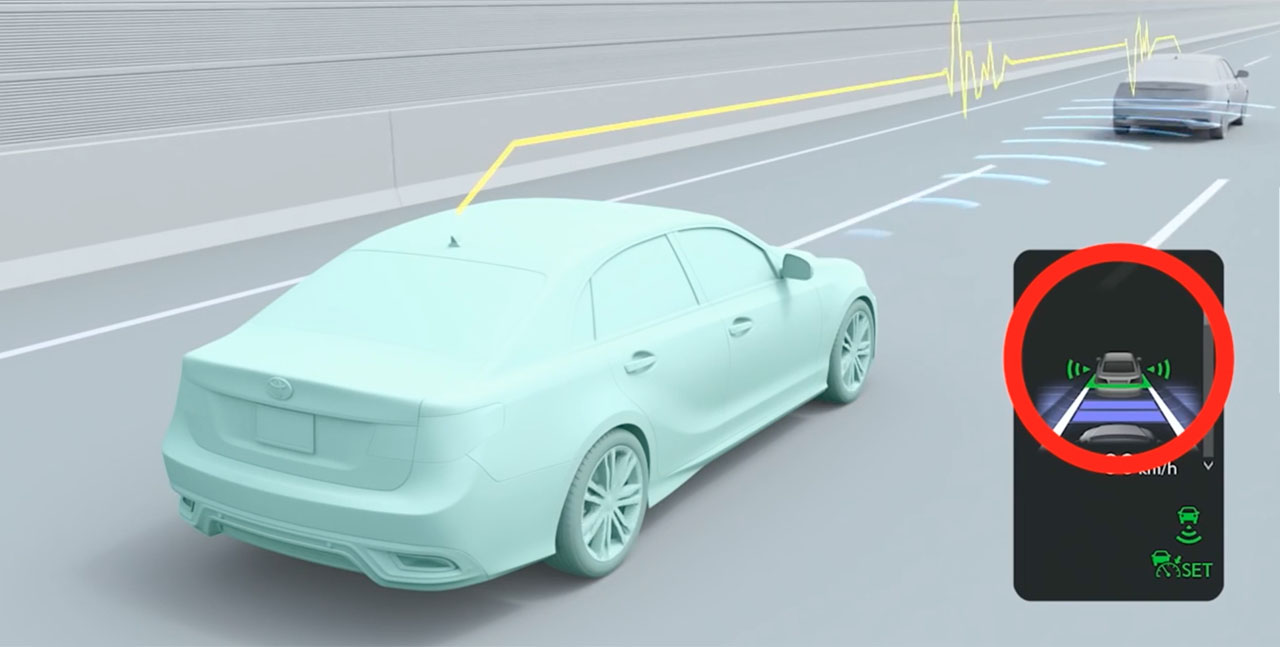

トヨタセーフティセンス最新事情

自動運転レベルから普及版まで ニーズに合わせたシステムを展開

トヨタは’03年にハリアーでいち早く衝突被害軽減ブレーキを発売したものの、本格的な自動ブレーキの導入には慎重だった。しかし、’15年からトヨタセーフティセンスの名で搭載標準化を加速。単眼カメラとレーザーレーダーを使った比較的安価なCと、レーダーにミリ波を使い、検知機能を高めたPがあり、レクサスにはステレオカメラを使った、より高度なシステムも搭載。レクサスの最新システムでは、自動ステアリング操作で歩行者との衝突を回避する機能もある。

カメラの併用により、レーンの逸脱警報機能や、パワーステアリングと連動してレーン中央を走れるようアシストする機能も設定した。最上級システムは、法規さえ許せば自動運転に近い。

レーントレーシングアシスト

安価なシステムでは歩行者の検知が難しかったが、自動ハイビームとも合わせて、夜間の事故防止機能も着実に向上。上級システムでは、インパネに歩行者を強調表示する機能もある。

夜間歩行者検知機能

第2世代トヨタセーフティセンス体験会リポート

歩行者検知のテストは、すっかり日が暮れた時間に実施。突然、暗闇の先に現れる人形をしっかりと検知し、クルマは緊急制動を行う。正直、自分の運転だったら衝突していたと感じた。

最新システムの実力は?

第2世代型のトヨタセーフティセンスに追加された、夜間歩行者検知機能の実力を確認するには、真っ暗闇の夜の中で開催された体験会は絶好の機会。果たしてその実力は如何に?

●リポート:川島 茂夫

目視で分からない、先を読み取る 優れたセンシング能力を実感

第2世代型のトヨタセーフティセンスは、自転車検知能力も追加。自転車は街中で接触するリスクが高いだけに、これがあればより安心してドライブを楽しむことができるだろう。

正直「凄い!」と思った。衝突回避の夜間歩行者対応実験の車速設定は30km/h。そんな低速と思ったが、歩行者の足が視認できるのは目測約40m前。そのままでは4秒ちょっとで衝突する。約15mの間隔で自動緊急制動開始。衝突まで2秒を切っている。車影からの歩行者の飛び出しは自車速40km/h。見えた瞬間に自動緊急制動。飛び出しを予想しても間に合うかどうかのタイミングだ。同速度の自転車との交差に対しては、前方注視状態では自転車が視界に入るのは接触まで30m強。これも一瞬の出来事である。「ちょっとよそ見」で間に合わない。いずれの緊急制動も減速Gは0.7G以下だが、路面環境の変化も考慮した設定。「もし」を考えればトヨタセーフティセンスはとても頼れる存在だ。

助手席からだと、歩行者役の人形はこのように見えるが、実はこの瞬間はすでに緊急制動が行われた後で、クルマは止まっている状態。

夜間歩行者検知テストの際は助手席に座っていた。

提供元:月刊自家用車