故障・修理

更新日:2025.10.30 / 掲載日:2020.10.19

車の空気圧の重要性は?適正値や充填方法、点検頻度までを網羅して解説

安全運転を支えるタイヤは、空気圧の管理を怠ると燃費の悪化や寿命の短縮だけでなく、ブレーキ性能や走行安定性の低下にもつながります。

とくに空気圧は自然に低下するうえ、気温の変化によっても数値が大きく変わるため、定期的な点検と調整が欠かせません。

この記事では、タイヤの指定空気圧の確認方法、正しい点検・充填の手順、季節ごとの注意点までをわかりやすく整理しました。安全で快適なドライブを続けるために、参考にしていただけると幸いです。

1. タイヤの空気圧を点検する重要性

車を支えるタイヤは、空気圧の状態によって燃費や寿命、走行性能に大きな影響を与えます。とくに制動力や走行安定性に直結するため、点検不足は日常走行から高速道路まで、事故リスクを高めます。

ここでは空気圧が不足した場合と、過多になった場合の影響を整理しましょう。

(1) 空気圧不足の影響

空気圧が低いと接地面が広がり、タイヤの両端(ショルダー部)に負担がかかるため、偏摩耗につながります。さらに転がり抵抗が増えることで、燃費も悪化します。

また、タイヤがたわみやすくなって内部の発熱が増えるため、高速走行時にはパンクやバースト、走行安定性の低下を招く危険があるのです。雨天時には排水性能が落ち、ハイドロプレーニング現象を引き起こしやすくなる点にも注意が必要です。

(2) 空気圧過多の影響

空気を入れ過ぎた状態ではタイヤの中央部が盛り上がるため、接地面が中央に偏り、センター摩耗が早まります。タイヤの柔軟性も失われるため、段差での突き上げが強まり、乗り心地の悪化にもつながるでしょう。

さらに、地面との接地面積が減るためグリップ力が落ち、雨の日はカーブで滑りやすくなったり、制動距離が伸びてしまったりします。また、タイヤ内部の補強材(カーカスコード)が傷みやすく、バーストの危険性も高まる点にも注意が必要です。

2. タイヤの空気圧の適正値を確認する方法

車の空気圧の基準は車種やタイヤサイズによって異なります。ここでは、適正値の確認方法と、社外ホイールを装着した場合の注意点を解説します。

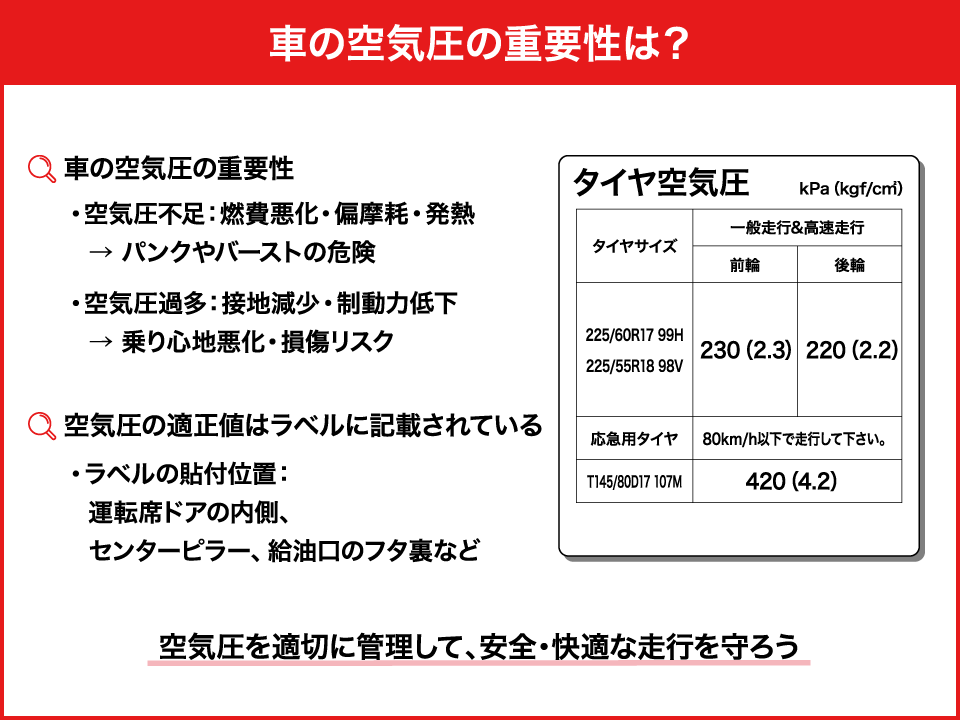

(1) 空気圧の適正値を確認する方法

適正空気圧は「車両指定空気圧」と呼ばれ、メーカーが各車種に合わせて設定しています。多くの車では運転席ドアの内側やセンターピラー、給油口のフタ裏に貼られたラベルで確認できます。見つからない場合は取扱説明書を参照しましょう。

上の写真のように、ラベルには前輪・後輪の推奨値がkPa単位で記載されています。写真の場合、前輪が230kPa(2.3kgf/cm²)、後輪が220kPa(2.2kgf/cm²)と指定されており、この数値を基準に点検・調整します。なお、スペアタイヤは通常より高い空気圧が指定されていることが多いため、点検する際には確認しておきましょう。

(2) 社外ホイールに交換した場合は異なる

純正サイズと異なるサイズのタイヤを装着すると、指定空気圧の数値をそのまま適用できないケースがあります。

たとえば、インチアップした場合、同じ外径のタイヤでも内部の空気量が減るため、同じ荷重を支えるのに純正より高めの空気圧が必要になるのです。ロードインデックス(耐荷重性能)が違う場合も同様です。

このため、社外ホイールや純正タイヤと異なるサイズを使う場合は、車両ラベルだけに頼らず、必ず販売店や整備工場で適切な数値を確認しましょう。

3. タイヤの空気圧を点検・充填する方法

タイヤの空気は、パンクなどがなくても自然に少しずつ抜けるため、月1回の点検が推奨されています。長距離走行や高速道路を使う前にも確認しておくと安心です。

ここでは点検・充填できる場所や手順を解説します。

(1) タイヤの空気圧を点検・充填できる場所

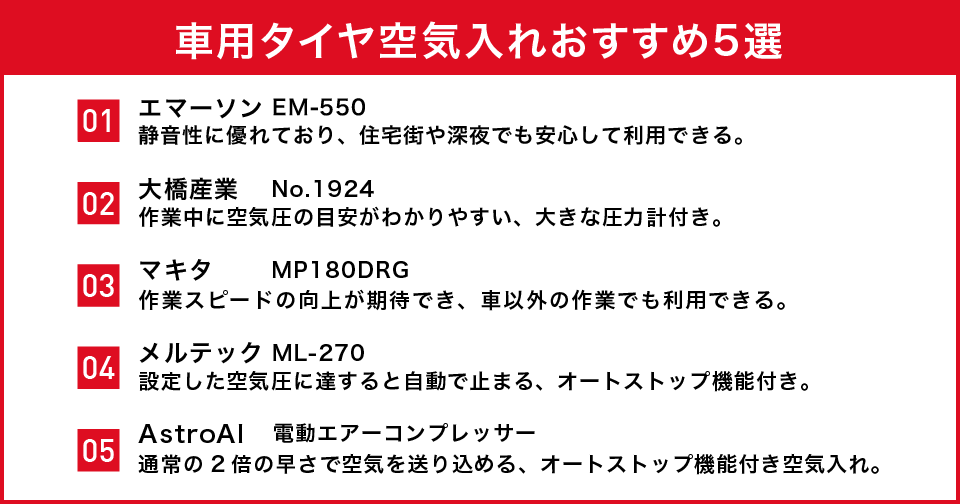

タイヤの空気圧は、以下の場所で点検・充填できます。

1. ガソリンスタンド

セルフ式では設置された機械を使い、自分で調整する。フルサービス店ならスタッフに依頼できる

2. 整備工場やディーラー

空気圧だけでなく、タイヤの傷や摩耗も合わせてチェックしてもらえる

3. カー用品店・タイヤ専門店

無料点検を実施している店舗も多く、購入やメンテナンスと一緒に依頼しやすい

4. 自宅(DIY)

携帯型のエアゲージやコンプレッサーを使えば自分でも管理できる

(2) タイヤの空気圧を点検する手順

タイヤの空気圧を点検する基本の流れを解説します。

空気圧が不足していたり高すぎたりした場合は、のちほど紹介する充填・調整の手順で車両指定空気圧に合わせてください。

最近ではTPMS(タイヤ空気圧監視システム)が搭載されている車もあり、空気圧が大きく低下すると警告灯で知らせてくれます。ただし、わずかな空気圧の低下や、入れすぎには反応しない場合もあるため、過信は禁物です。

TPMSはあくまで補助機能と捉え、エアゲージを使った定期点検を習慣にすることが大切です。

① 車両指定空気圧を確認する

車両指定空気圧を、運転席ドア内側や給油口付近のラベルで数値を確認します。車種によって数値が異なるほか、前後のタイヤでも違う場合があるため、必ずチェックしておきましょう。

② エアバルブのキャップを外す

エアバルブのキャップを外して安全な場所に置きます。紛失すると異物混入や空気漏れの原因になるため注意しましょう。

③ エアゲージで測定する

エアバルブにエアゲージ先端のノズルをまっすぐ押し当て測定します。空気圧が基準より低ければ補充し、高ければ抜いて適正値に調整します。

(3) タイヤの空気圧を充填・調整する手順

ガソリンスタンドなどに設置されているタイヤ用の空気充填機には、「エアタンク型」と「据え置きプリセット型」があるため、それぞれ使い方を紹介します。

ただし、充填機によって操作方法が異なるため、実際に作業する際は業者のスタッフに使い方を確認してから作業しましょう。

① エアタンク型

エアタンク型は持ち運びできるため、駐車位置を気にせず利用できます。使用方法は以下のとおりです。

1. エアバルブキャップを外し、エアタンクのホース先端をしっかり押し当てたら、メーターに表示されている空気圧を確認する

2. 空気圧が不足していれば「+」で空気を補充し、多すぎる場合は「-」で抜いて調整する

3. 指定空気圧に合わせたらバルブからホースを外し、キャップをバルブに取り付けて完了

② 据え置きプリセット型

据え置きプリセット型は持ち運びができないため、車を機械のそばに停めてから作業します。デジタル式とアナログ式がありますが、操作の流れはほとんど変わりません。

1. エアバルブキャップを外し、エアタンクのホース先端をしっかり押し当てたら、メーターに表示されている空気圧を確認する

2. 空気圧が不足していれば「+」で空気を補充し、多すぎる場合は「-」で抜いて調整する。デジタル式なら画面に表示される数値を入力し、アナログ式なら針を指定値に合わせる

3. 自動で空気が充填され、終了の表示や音で完了がわかったら充填完了

4. バルブからホースを離し、キャップをバルブに取り付けて完了

4. タイヤの空気圧を点検・充填する際のポイント

タイヤの空気圧は「入れれば安心」ではなく、点検や充填の仕方によって性能や寿命が変わります。ここでは、日常の管理で意識したいポイントを整理しました。

(1) 空気圧の点検・充填はタイヤが冷えているとき

走行直後はタイヤ内部の空気が熱で膨張し、実際より高めに表示されます。その状態で指定値に合わせてしまうと、タイヤが冷えた際に基準値を下回る恐れがあります。

正確な空気圧を測定するためには、走行前などタイヤが冷えているときに点検・充填しましょう。

(2) 適正空気圧の10%増しか20kPa増しの間にする

空気圧の自然漏れを考慮し、空気を充填する際は空気圧を高めに設定することが推奨されています。

目安としては指定空気圧の10%増し、もしくは20kPa増しの範囲で管理しましょう。例えば指定値が250kPaなら、250〜270kPaの間を目安に調整します。

(3) 窒素ガスの充填も検討する

空気(酸素)の代わりに窒素ガスを使うと、タイヤの空気圧が抜けにくくなり、温度変化による膨張・収縮も穏やかになります。

タイヤメーカーのテストでは、100日後の内圧低下量が通常の空気より約半分に抑えられたとの報告もあります。さらに、水分を含まないためホイールのサビ防止や燃費改善にも効果が期待できるのです。

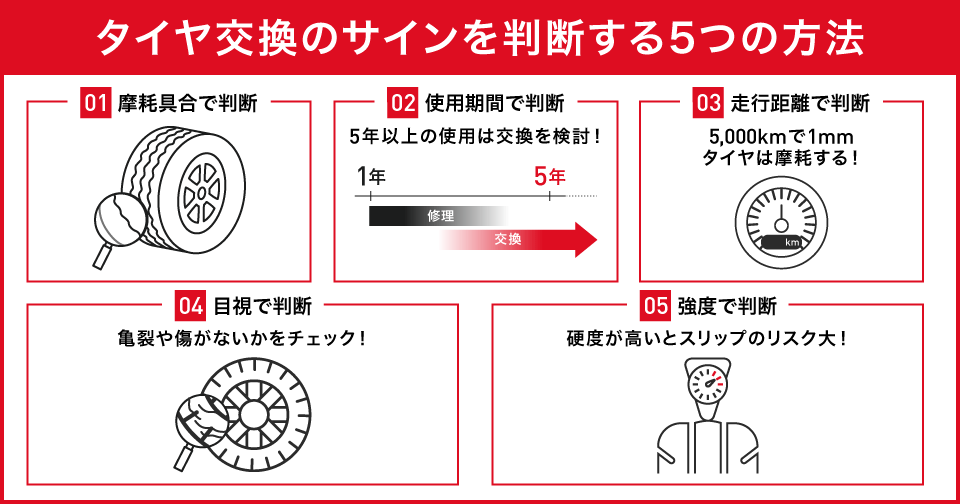

5. 空気圧と合わせて点検したい項目

車の空気圧を点検するときは、タイヤの状態もあわせて確認することが大切です。とくに溝の深さやスリップサインは、安全走行に直結するだけでなく、車検の合否にも関わります。

くわしい交換サインや寿命の目安は、以下の記事で解説していますので、こちらをご覧ください。

6. タイヤに関することはグーネットピットにご相談ください

タイヤの空気圧は自然に低下するため、月に1回の点検が目安です。空気圧は気温が10℃下がると約10kPa低下すると言われており、冬場や春秋の変わり目は点検頻度を増やすことをおすすめします。

なお、空気圧を点検する際は、溝の深さやスリップサインに加え、ひび割れや傷もあわせて確認しましょう。これらは安全性だけでなく車検の合否にも関わります。

セルフ点検に不安がある場合は、「グーネットピット」で近くの整備工場を探すのがおすすめです。プロによる点検を受ければ安心感が高まり、安全で快適な走行につながります。