車の最新技術

更新日:2022.04.19 / 掲載日:2022.04.16

ホンダ電動化戦略の現在地【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】

文●石井昌道 写真●ホンダ

ホンダは2021年4月の三部敏弘氏の社長就任会見で、Tank to Wheelでのカーボンフリーを達成するため、先進国全体でのEV、FCVの販売比率を2030年に40%、2035年に80%、さらに2040年にはグローバルで100%を目指す(四輪事業)として電動化へ明確に舵を切ることを表明した。あれから1年が経った先日、今度は電動化の具体的な取り組みを紹介することになった。

そもそも、前任の八郷隆弘社長のときからの方針は「既存事業の盤石化」と「新たな成長の仕込み」だった。ここ数年のホンダの四輪事業は利益率が低く問題視されていたがグローバルでのモデル数を2018年比で半分以下まで削減(目標は2025年に3分の1)、四輪生産コストは2018年比で10%削減という目標達成に目処がついたという。こうして「既存事業の盤石化」で捻出した原資で「新たな成長の仕込み」に投資していく計画だ。

今後10年で研究開発費として約8兆円を投資、そのうち電動化とソフトウェア領域に約5兆円(研究開発費3.5兆円、投資1.5兆円)を投入。eVTOLや宇宙などの「新領域」と「資源循環」には1兆円を投入するという。10年で8兆円ということは単純計算で年間8000億円。近年のホンダの研究開発費は年間7000〜8000億円程度なので大差はなく、選択と集中が行われるということだろう。

電動車の要となるバッテリーは、すでにポピュラーな技術となっている液体リチウムイオンバッテリーに関しては外部パートナーシップからの調達を安定化させる。北米ではGMからアルティウムを調達するとともに、生産を行う合弁会社の設立を検討中。中国ではCATLとの連携をさらに強化。日本は軽自動車BEV向けにエンビジョンAESCから調達する。

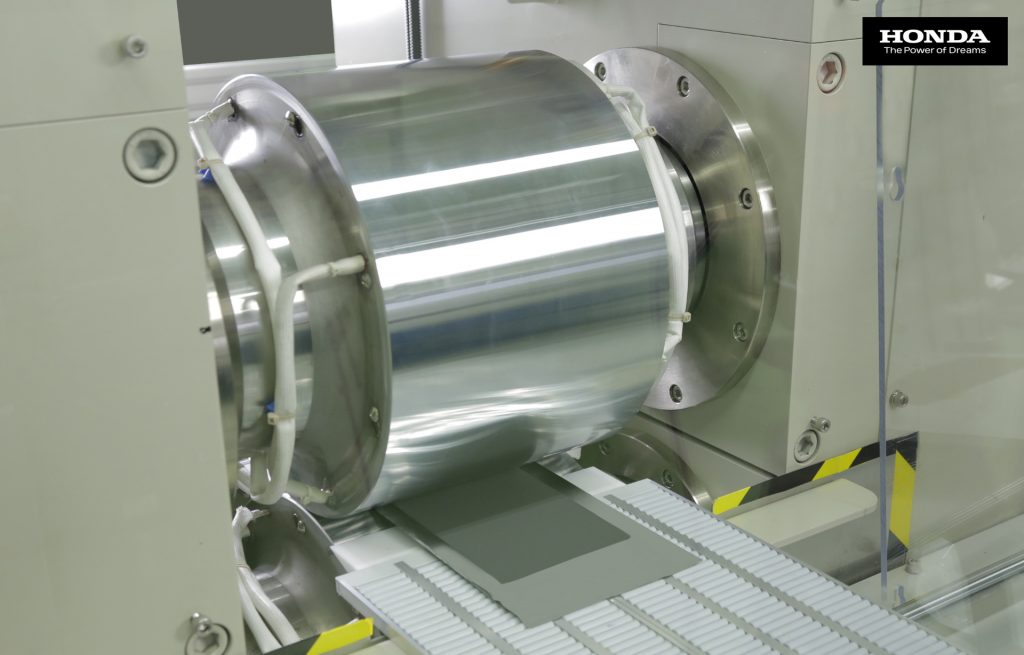

2020年代後半以降に向けて独自で進める次世代電池の開発を加速。開発中の全固体電池について実証ラインを2024年春の立ち上げにむけて約430億円の投資を計画し、2020年代後半に投入されるモデルへの採用を目指すという。

BEVの具体的な製品投入計画は北米ではGMと共同開発の中大型クラスBEVを2024年に2機種投入。中国は2027年までに10機種のBEVを投入。日本は2024年前半に商用軽自動車BEVを100万円台で投入。その後、パーソナル向けの軽自動車BEV、SUVタイプのBEVを適時投入予定となっている。

長期的にみれば2040年にはBEVとFCVの販売比率をグローバルで100%を目指す、つまりハイブリッドを含む内燃機関の全廃を表明しているわけで、日本の自動車メーカーのなかでももっとも鮮明に電動化シフトを宣言しているが、直近のBEV販売は歩みがゆっくりとしている。ホンダeはスタディモデル的な存在で1代限りで消滅する運命だろう。次に日本で発売されるBEVは商用軽自動車だが、これは充電インフラなどBEVを取り巻く状況がまだ未成熟ななかでは、用途や走行パターンが決まっている商用から始めるのが着実だという判断からだ。パーソナル向けは充電インフラなどの状況を見極めながらの投入となる。

ハードウエアとソフトウエアの各プラットフォームを組み合わせた「Honda e:アーキテクチャー」を採用した商品は2026年から投入。GMとのアライアンスを通じてコストや航続距離などで従来のガソリン車と同等レベルとなる量販価格帯のBEVは2027年に北米から投入される。

トータルでは2030年までに軽自動車からフラッグシップクラスまでグローバルで30機種のBEVが展開され年間販売台数は200万台規模となる予定。トヨタは2030年までに30機種350万台と表明しているので、機種数は同じ、トヨタの年間販売台数は約1000万台、ホンダが約500万台であることを考慮すれば、規模感はホンダのほうがやや大きいといったところ。トヨタはBEVに積極的というよりも、国や地域のエネルギー事情などを鑑みてマルチソリューションでいくという考え方だが、2030年時点では大差はないということになる。

いずれにせよ、既存の液体リチウムイオンバッテリーは進化の頭打ちが見えていて、2030年前後には全固体電池など次世代電池の実用化が期待されている。実現すれば商品力が高まって本格普及に弾みが付くが、パッケージを含めクルマ造りが大きくかわるので2030年前後に向けては、液体リチウムイオンバッテリーと全固体電池の両方を睨みながら車両開発を進めていくことになるのだろう。

BEVではソフトウエアやコネクテッドの領域も重要になってくる。Honda e:アーキテクチャーではソフトウエアプラットフォームのビークルOSも搭載され、既存車とはまったく違ってくる。OS(Operation System)は、パソコンならWindowsかMac、スマフォならAndroidかiOSが一般的だが、オープンソース型かクローズドソース型にわかれる。前者は多くのユーザーが利用することで信頼性や汎用性があがるのがメリットであり、後者はユーザーの囲い込みができる。ビークルOSはどちらかを選択するという単純なものではなく、オープンソースとクローズドソースを上手に使い分けて組み合わせるイメージのようだ。協調領域と競争領域を見極めていくのが重要となるのだろう。次世代バッテリーの開発も多大な労力を要するが、これまでの自動車メーカーとしての開発の延長線上であり、ソフトウエアやコネクテッドのほうは未知の領域で競合も多い。アライアンスやジョイントベンチャーがさらに加速していくことになるのだろう。

最後に、走る歓びというホンダのDNAはこれからも大切にしていくということでBEVのスポーツモデルの開発もアナウンスされた。スペシャリティとフラッグシップの2モデルをグローバルに投入予定。発売時期は明確にはされていないが、三部社長によれば2020年代半ばには発売したいとのことだ。