車の最新技術

更新日:2022.02.04 / 掲載日:2022.01.28

ホンダの注目しておくべき発表【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●ホンダ、SES

1月19日。ホンダは1通のリリースを発行した。骨子は以下の通りだ。

「Hondaは、EV用バッテリー研究開発会社であるSES Holdings Pte. Ltd.(本社:米国ボストン、以下、SES)と、2021年12月にリチウム金属二次電池※1に関する共同開発契約を締結しました」。

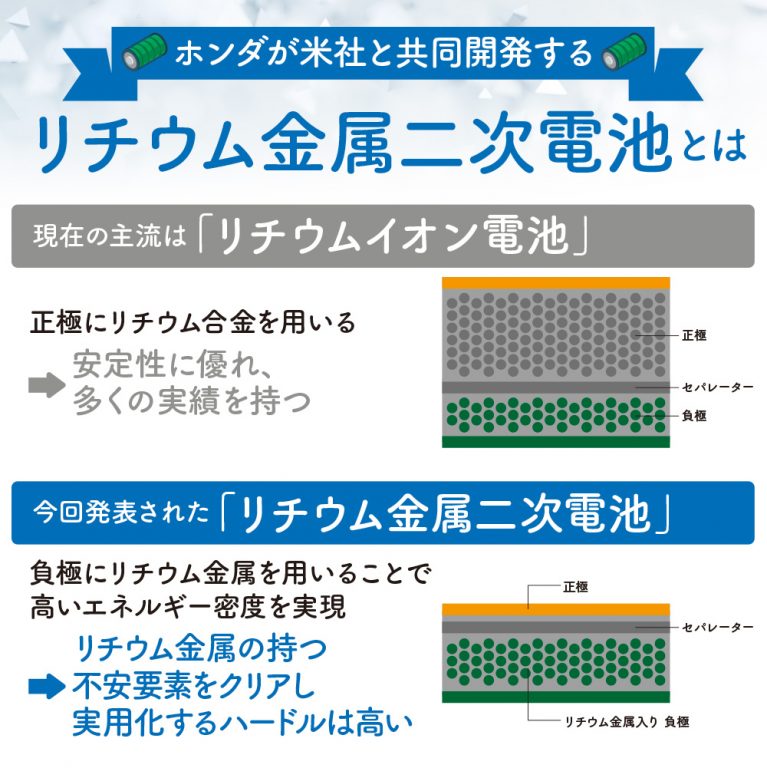

※1負極にリチウム金属を用いることで、リチウムイオン電池(通常、負極は炭素系材料)に比べ、より高いエネルギー密度が期待できる電池

さて、これを見て筆者は驚いた。「ホントに大丈夫なのか?」。

それがどういう理由なのかを説明していこう。ポイントは今回開発を発表したのが「リチウム金属二次電池」であること。今あちこちで使われているのは「リチウムイオン二次電池」である。この際「二次」の所は省略でも良い。要するに「リチウム金属」と「リチウムイオン」の違いなのだが、これは実はとんでもない差なのだ。

「金属リチウム」と「リチウムイオン」は全く別のものだ。金属リチウムは化学的安定が低い。水に触れただけで爆発する。問題はこの化学的安定度だ。

バッテリーに使おうとする場合、化学的にパーフェクトに安定している物質は、化学反応を起こしてくれないので、どうやっても電力を取り出せない。だからバッテリーの原材料の素養として、安定が低いのはウェルカムなのだが、ものには限度というものがある。

いくら化学反応のポテンシャルが高くても、簡単に爆発したり炎上するものでは危なくて使えない。核分裂とかと同じで、スゴいエネルギー源なのはわかるが、問題はそれをどう飼い慣らすかというところにある。

引いた視点で捉えれば、ともすれば暴走する金属リチウムをいかに縛り付けて安全を確保するかが、これまでのリチウムイオンバッテリーの技術だったと言っても良い。

この安全性を実現することでノーベル賞を受賞したのが吉野彰氏らであり、その成果によって現在のリチウムイオン電池が実用化されたのだ。正極は吉野氏が、負極は協力研究者らによる発明だが、負極に炭素系素材を使うと安定することを発見したことはこの発明の重大なポイントだった。

今回のホンダの発表は、その炭素系素材負極を止め、バッテリーの性能向上を狙って、拘束を大幅に減らすという大胆なもので、いわばこれまでのリチウムイオンバッテリーの常識を覆すものなのだ。まあそもそもリチウムイオンバッテリーではなくなって、リチウム金属電池なので、常識はすでに違う次元にあるということなのだろう。

しかしながら、これまでの技術的経緯を知っていれば、聞いた瞬間「ホントにそんなことができるの?」と考えるのが当然でもあり、一瞬おいて後に、しかしもし本当ならば、桁違いの性能向上につながる可能性に思い至るわけである。

さて、このリチウム金属二次電池の開発は果たしてどのように進展するのだろうか。普通に考えてかなり高いハードルだろうが、成功時の利益もまた大きい。バッテリーの未来が一気に開ける可能性も内包しているのだ。