車の最新技術

更新日:2021.11.22 / 掲載日:2021.11.05

世界同時エネルギー危機と脱炭素【池田直渡】の5分でわかるクルマ経済

文●池田直渡

欧州各国がエネルギー危機に揺れている。象徴的なのはスペインの電力卸売価格で、昨年4月から今年9月の間に驚くべき事に10倍に跳ね上がっている。

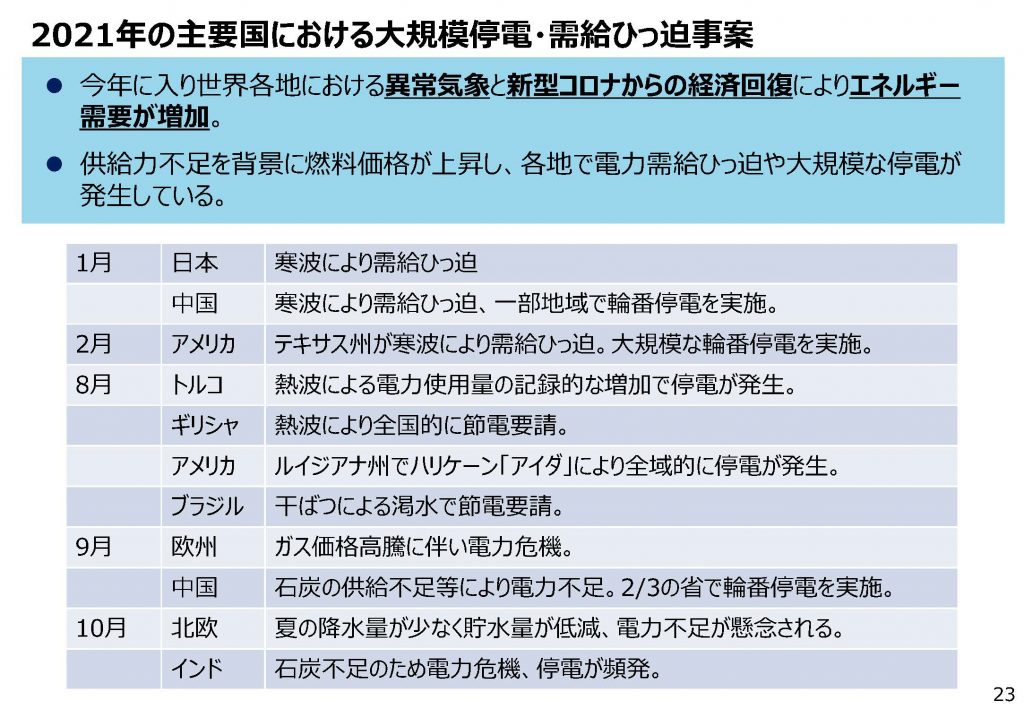

しかし事は欧州だけの問題ではない。もはやエネルギー危機は世界へと拡大しつつあり、もちろん日本も例外ではない。

急激な自然エネルギーへの傾倒から引き起こされた電力不足が市民生活を脅かしている

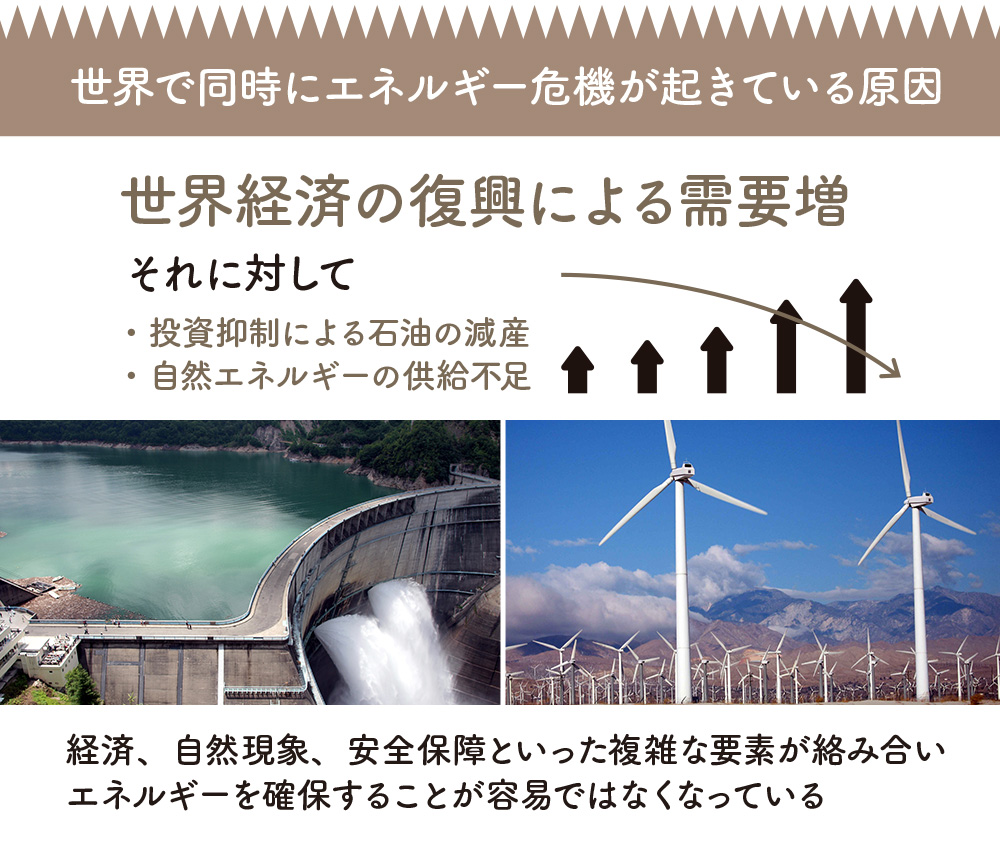

何が起こっているのか? 2020年世界を襲った新型コロナによる未曾有の危機によって、エネルギー消費は2019年比で4.5%減少したが、各国で経済活動が復活したことによって、2021年は対前年比で4.5%の増加に転じた。ほぼ旧に復した形である。

一方、それに対する。供給の方はどうなのだろう? まずはこれまで世界のエネルギーの主力となってきた石油開発の投資が激減していることに注目したい。2010年のおよそ450億ドルから2020年は約230億ドルへとほぼ半減している。

時間は一度、アメリカでシェール革命が勃発したところまで遡る。シェール革命によって、世界でも大口のエネルギー輸入国であったアメリカが、むしろ輸出国へと立場を変えていく流れが2015年前後に発生した。エネルギーマーケットに突如登場したシェールガスによって、石油価格は暴落する。通常、こうした場面ではOPEC+が原油を減産し、価格維持を図るのが、1970年代から続くエネルギー市場の形だった。ところがOPEC+がまとまらない。

OPEC+の盟主でもあるサウジアラビアが、異論を唱えたのだ。シェールガスというこれまで無かったエネルギーが突如登場した以上、OPEC+の減産は競争相手を有利にする可能性がある。採掘コストの高いシェールと戦うためにはむしろ増産をかけて、原油価格を安値に引き込んでしまえば、シェールの採掘コストを割り込むはずとサウジは読んだ。背景には世界屈指の品質の原油を世界で最も低コストで採掘できるというサウジの地の利がある。

しかしOPEC+の他の加盟国はそうは行かない。アメリカのシェール企業同様に自分たちも薄い利益に苦しむことになる。こうして誰も幸せにしない原油叩き売り時代が到来したのだ。

利益が取れない原油採掘開発にこの状況で投資する物好きはいない。それこそが石油開発投資の激減の引き金になった。しかしエネルギー業界界隈では、このままではマズいという認識はあったはずで、枯渇していく油田に代わる新規開発を止めれば、やがて枯渇分が積み上がって採掘量が足りなくなり、エネルギー危機が訪れる。

しかしOPEC+の価格維持機能が破壊されてしまった今、投資が回収できるかどうかは誰にもわからない。加えて、京都議定書以来進んできた脱炭素の流れもあり、化石燃料の採掘は、社会的にも強い向かい風を受けることになった。ESG投資の流れも加わり大口の機関投資家の投資先から外されつつある事に加えて、過激な社会運動家による「CO2排出を伴う事業」への攻撃や排斥運動も目立ち始めてきた。こうした諸問題が複雑に絡み合いつつ、やがて問題化することが概ねわかっていたにも関わらず、エネルギー問題は放置されてきたのである。

こうしてエネルギー危機は今目前に迫って来た。シェール革命をきっかけに、脱炭素の圧倒的な正義マウントの前で、世界はエネルギーの欠乏を迎えようとしていることなる。

特に欧州は運が悪い。それが世界に先駆けて1年前の5倍までエネルギー価格が跳ね上がる一因となった。まず北欧諸国ご自慢の水力発電が厳しい状況を迎えている。夏期の降水量が極端に少なかった今年、通常満水状態にあるはずのダムが渇水危機を迎えており、来たるべき冬の電力需要に応えることが難しい。

さらに風までもが吹かない。頼みの綱だったはずの再生可能エネルギーだが、本質的には日照と風という自然条件に依存している以上、人間の側がいくら熱望してもこればかりはどうにもならない。北欧で雨乞いでもしてみるのだろうか?

ではこういう場面の危機管理は何もされていなかったのだろうか? 実はその保険となるはずだったのが、ロシアからドイツへと引かれた天然ガスのパイプラインだ。ノルドストリーム2と呼ばれるこのパイプラインは、欧州のエネルギー危機を救済する守護神となるはずだった。

ロシアは欧州と契約した長期供給分こそ約束通り供給しているが、スポット的追加売却を拒否している。いまや天然ガスは引く手あまたであり、当然高い値付けをした客に売った方が良い。

外紙の伝える所によれば、ロシアの駐欧大使は「敵国をパートナーに変えれば、問題はより簡単に解決する。EUがそれをするのに十分な政治的意志を持てたら、われわれに連絡して欲しい」とのことで、NATOを止めろと言っているように聞こえる。

脱炭素は善なる行いなのかもしれないが、そこに内包されるリスクは極めて多面的で、ただの理想主義で乗り越えるにはあまりにもじゃじゃ馬だと考えた方が良い。

今回のまとめ

- ・アフターコロナに向けて世界の電力需要が増大している

- ・電力需要に対して供給が安定せず、大規模停電や価格高騰が起きている

- ・カーボンニュートラルに向けた取り組みは内包されるリスクを見据えて行うべきである

執筆者プロフィール:池田直渡(いけだ なおと)

1965年神奈川県生まれ。1988年企画室ネコ(現ネコ・パブリッシング)入社。取次営業、自動車雑誌(『カー・マガジン』『オートメンテナンス』『オートカー・ジャパン』)の編集、イベント事業などを担当。2006年に退社後スパイス コミニケーションズでビジネスニュースサイト「PRONWEB Watch」編集長に就任。2008年に退社。以後、編集プロダクション、グラニテを設立し、クルマのメカニズムと開発思想や社会情勢の結びつきに着目して執筆活動を行う。