車の最新技術

更新日:2021.11.22 / 掲載日:2021.06.04

半導体不足を考える【池田直渡の5分でわかるクルマ経済 第9回】

文●池田直渡 写真●トヨタ

いま、自動車産業のみならず、あらゆる産業で半導体不足が大問題化している。

自動車各社の決算発表でも、大手メディアの質問は多くが半導体に集中した。さて、その半導体不足は何故起きているのかを考えてみよう。

世界的規模で巻き起こっている半導体不足の原因

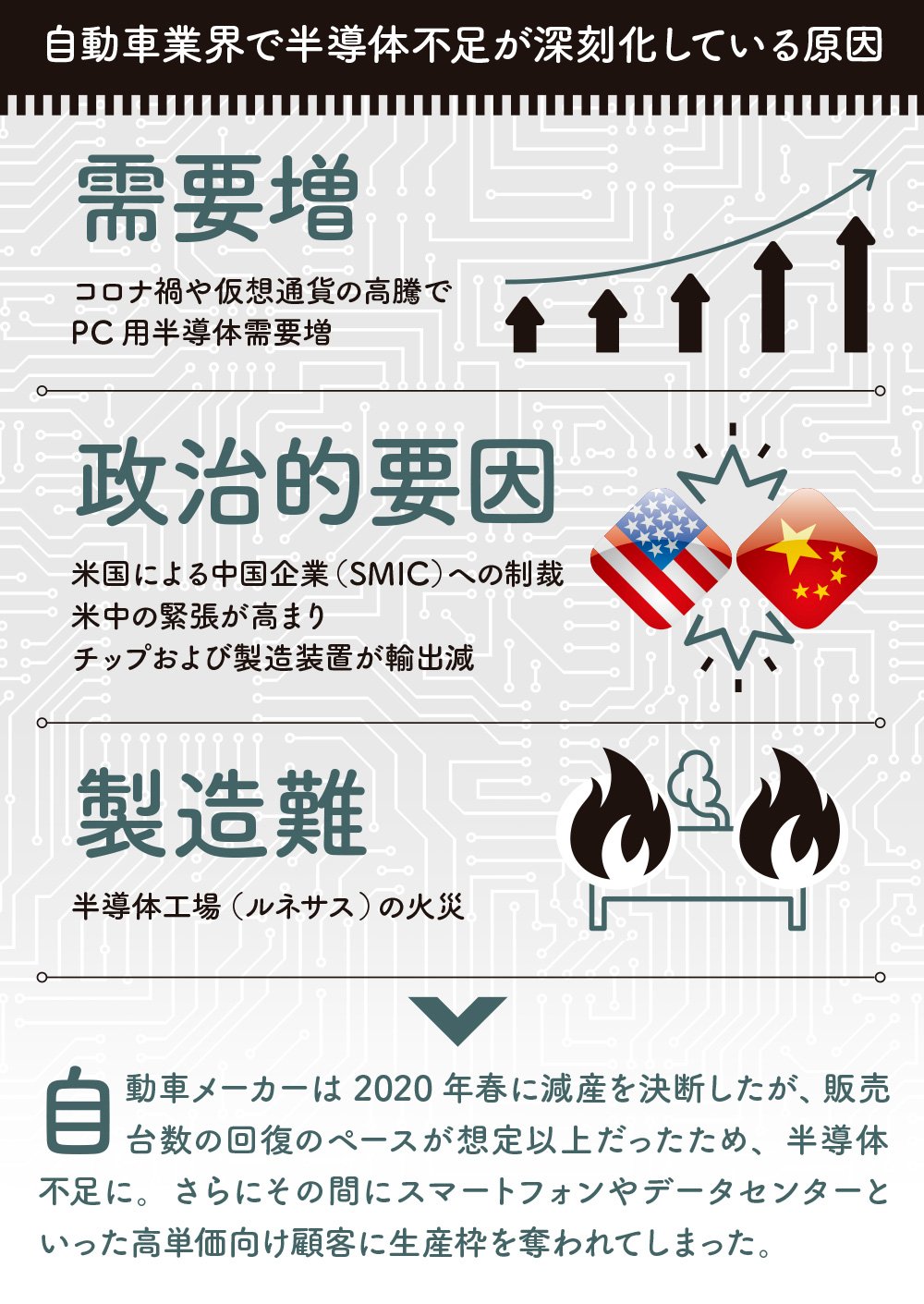

基点となるのはやはりコロナ禍である。世界中を襲ったロックダウンや、緊急事態宣言の様な活動縮小は、製造業の活動を止めた。この判断は正しい。社会全体を襲う悲劇の最中に経済が成長することは普通ない。

当然、製造業は可及的速やかに生産量の調整に入らなければならない。何しろ出口が詰まっているのだから、そのまま生産を続けたら大変なことになる。

それはちょうどわんこ蕎麦みたいなもので、食べる人がいいペースで食べている内は、それに間に合う様に蕎麦を茹で、盛り付け、運ばなければならないが、食べる人の箸が止まった後でそのラインが動き続けてしまうとマズいのだ。

例えばディーラーでクルマが動かなければ、次の入荷予定のクルマの置き場がない。ディーラー側が詰まれば、その余波で港のモータープールは一瞬でパンクする。その次は自動車運搬船だ。モータープールがパンクすればクルマを下ろせない。運搬船はクルマを積んだまま放置される。モータープールも運搬船も慈善事業ではない以上、稼働日数に応じてコストがかかる。そういうものが仮置き場として長期保管場所になってしまうのは誰が考えてもマズいだろう。

売れ行きが止まったにも関わらず、そういうコストだけがむしろどんどん増加するのは悪夢以外の何ものでもない。だから自動車メーカーは新型コロナの規模を掴んだ途端に、一斉に流通在庫を絞り上げた。モータープールや運搬船を空っぽにできればコストは発生しない。それは経営判断としては誠に正しかったと思う。

しかし、そういう判断をしたのは自動車メーカーだけではなかった。例えばティア1のサプライヤーがトランスミッションを作っているとして、クルマが売れなければこの部品も買ってもらえない。だから必死に在庫を絞り、生産を止める。これが数珠つなぎに発生した。ありとあらゆる製造業が、生産を緊急停止し、在庫を絞ったのである。

しかも事態は未曾有の危機。多くの製造業は生産の再開を全く読むことができなかった。そのため、例えば自動車に関わるありとあらゆる中間部品や原材料は、いまでも本来のフルスピード生産に戻っていない。少ない部品や原材料を奪い合うので、価格が上がる。次の通期決算では自動車メーカー各社はこの原材料価格の高騰にかなり苦しむことがすでに予見されている。

つまり半導体だけでなく、あらゆる中間部品がそもそも品不足なのである。しかも半導体にはそれに加えて特殊事情があった。ニューノーマルと言われたコロナ禍中の生活で、リモート勤務が急増し、パソコンやタブレットなどの需要が爆発した。半導体メーカーにとっては渡りに船である。自動車メーカーの発注が落ちた分はこれらの電子機器メーカーが吸収してくれた。

そして、ここでも部品の奪い合いが発生し、長いウェイティングリストが出来上がってしまった。そんなこととは露知らない自動車メーカーが、諸々の様子を見通して、再生産の計画を立て、「あ、また半導体お願いします」と頼むと、「すんませんけど、リストの一番後ろに名前を書いて待っていてくれます?」という話になった。

加えて、連続して半導体メーカーで不思議な火災が起きた。これが状況をさらに悪くしている。

半導体不足をきっかけに自動車メーカーが考えるべきこと

トヨタでは部品供給不足を受け、国内の一部工場において生産稼働の調整を行なっている(写真は元町工場)

さて、この半導体不足は、短期的に自動車産業に対してネガティブに働くであろうことは間違いない。ただそれについて、トヨタの豊田章男社長は「クルマは3万点もの部品でできています。その中で特定の部品が調達できなくなるということは、ある意味日常的に起きていることです。半導体の不足も起こり得るリスクのひとつであって、特別に深刻なこととは考えていません」と発言した。

実際、東北大震災の時には、日本の自動車メーカーのみならず、寸断されたサプライチェーンの影響で、世界中の自動車の生産が止まった。以来、自動車メーカーはサプライチェーンの多重化などの手を打つ一方で、被災したサプライヤーの復旧人員をメーカーが出すスキームなど、早急な回復のための様々な手法を開発している。今回の半導体工場の火事に際してもそうした復旧チームの派遣によって、極めて短期間に生産が復旧した。

そして、おそらくは、チャンスでもある。これまで自動車は、縦割りのエンジニアリングによって、あまりにも多くの機能部品別にコントロールユニットを散らばらせてしまった。長い歴史をかけて進歩してきた内燃機関システムにとっては、ある種の技術的年輪ですらあるのだが、それはやはり増築に増築を重ねた古い旅館の様な構造になっているのも事実だ。これを抜本的に見直す良い機会なのではないだろうか。

内燃機関の完成品を見てから設計されたEVでは、コントロールユニットを集約して構造が遙かにシンプルになっている。統合制御化することで半導体の数を圧倒的に絞れる。それはコストダウンにも効くだろうし、何よりもサプライチェーンの毀損が起きた時のリスクが減る。30基のコントロールユニットよりは3基のユニットの方が調達的には安全なのだ。

その方が良いことはすでに国内メーカーも熟知しているだろうが、縦割りの中でそれを集約して行くのは言うより大変なことだ。しかし今回の様に半導体危機という、全体に関わるリスクの目前にすれば、改革を大きく後押しするきっかけになるはずである。

今回のまとめ

・新型コロナの世界的パンデミックが半導体不足のきっかけとなった

・半導体は世界的に需要が増えており奪い合いの状態にある

・自動車メーカーや半導体メーカーの努力により供給不足は改善しつつある

・部品や制御の統合を進めることで部品の供給に左右されにくいクルマづくりを目指すべき

執筆者プロフィール:池田直渡(いけだ なおと)

自動車ジャーナリストの池田直渡氏

1965年神奈川県生まれ。1988年企画室ネコ(現ネコ・パブリッシング)入社。取次営業、自動車雑誌(『カー・マガジン』『オートメンテナンス』『オートカー・ジャパン』)の編集、イベント事業などを担当。2006年に退社後スパイス コミニケーションズでビジネスニュースサイト「PRONWEB Watch」編集長に就任。2008年に退社。以後、編集プロダクション、グラニテを設立し、クルマのメカニズムと開発思想や社会情勢の結びつきに着目して執筆活動を行う。