車の最新技術

更新日:2025.11.28 / 掲載日:2025.11.28

水素物流が一歩前進【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●トヨタ、日野

ここの所、水素に対する期待の高まりを感じることが多い。実のところ、少なくともこと乗用車に関する限りは、燃料電池にせよ、水素内燃にしろまだまだ実現までの道は遠い。

一方で商用に関しては水素の実用化に向けたステップは着実に前進している。大手物流企業は政府の指導や、業界の目標設定もあり、CO2削減に向けた具体的アクションを取らざるを得ない。そのひとつとなるのが大型燃料電池トラックである。

いすゞや日野はすでに水素燃料電池による大型トラックを発表済み。いすゞでは2027年の発売、日野はすでに今年9月に発売済みである。これらのトラックは高速道路の長距離輸送に使われるため。スタートとゴールの2拠点に水素ステーションがあれば稼働できる。定期運行のため、水素の安定消費につながり、これまで課題だった「鶏と卵」問題がまとめて解決できる。

商用車メーカーは、あらかじめ大手物流企業から燃料電池トラックの発注を受け、大手物流会社は水素インフラの完成している区間でこれを運用する。現在のところ東京-福島、東京-愛知の2区間。およそ300kmごとにゲートウェイターミナルを設けることで、物流の脱炭素化を促進する。そのための「水素を作る・運ぶ・使う」をこうした集中拠点で運用を開始しながら、次の300kmへと拡大し、その300kmごとの原単位をコピペして、やがて日本全国を繋ぐネットワークにしていく計画だ。

一方で課題もある。例えば日野の「プロフィア FCV」の写真を見ればわかる通り、荷台最前部がキャビンと接していない。実はここに高圧の気体水素タンクを搭載していおり、その分、従来のディーゼルモデルより荷台の長さが割を食っているのだ。大型トラックの全長には12mの規制があり、タンクスペースがそこに食いこむことは搭載量の低下、ひいては物流効率の悪化に直結する。

もし燃料を液体水素にすることができれば、スペース効率が圧倒的に改善できる。ただしこれには少々説明が必要である。従来の圧縮気体水素は700気圧。つまり常温の気体水素に対して1/700の体積となる。一方でマイナス253度まで冷やして液化させると体積は常温気体水素に対して1/800となる。数字だけ見るとそんなに変わらない様に見えるだろうが、大きな違いがあるのは、液体水素は常圧であることだ。700気圧に耐える耐圧タンクは物理的に球状もしくは筒状にしかできず、箱状のボディに対して車両搭載時のスペース効率が悪い。

しかし常圧の液体水素であれば、耐圧タンクの必要がないため自由な形状にすることができる。ただし、保温のために魔法瓶式の二重構造にする必要があるのでその分の余分は必要だ。それでも筒形タンクと比べれば効率改善は圧倒的である。これによって搭載自由度が高まり、荷台へのスペース侵食を改善することができる見込みだ。

トヨタでは、2021年以来、スーパー耐久レースで水素内燃エンジンを搭載したカローラでのチャレンジを続けているが、2023年からの課題はこの液体水素タンクと供給システムの改善である。今年11月16日決勝の富士スピードウェイのラウンドで、そのタンクシステムが新しいフェイズに突入した。

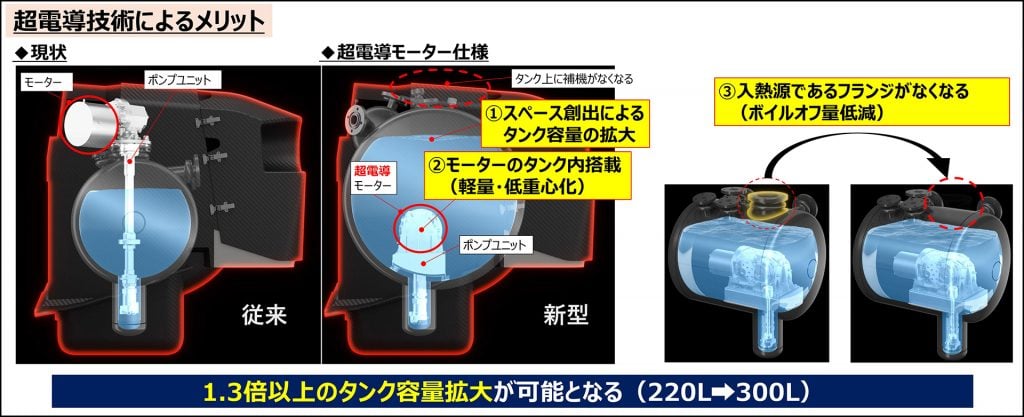

液体水素をタンクから送り出す燃料ポンプを駆動するモーターごと水素タンク内に設置することに成功した。マイナス253℃の液体水素に浸されることによって、モーターは超伝導状態になり、モーターの通電抵抗が限りなく低くなる。さらにタンク内に全てを収納できるので、搭載時のタンク形状のデザイン自由度が増すとともに、外部からの熱の侵入経路をより効果的に遮断できる様になった。

ただし、このシステムでは、液体水素に浸った状態での潤滑を維持する必要があり、油脂による潤滑を使えない。モーターとポンプの摩擦部に自己潤滑作用のある素材を用いることで解決した。

余談だが、こうして商用車用の水素充填ネットワークが広がって行き、日本全国をネットする様になれば、乗用車の水素利用もそのご相伴に預かって解決していくことになるだろう。政府の指導や企業の独自目標というある意味での不自由を利用しつつ、水素インフラを拡充し、やがてその先に乗用車の水素利用まで描けるという戦略は見事な絵図だと思う。

レースシーンを利用した開発が商用物流の脱炭素につながるというのはある意味面白いが、そういう技術のチャレンジによって、少しずつではあるが水素社会は近づきつつあるのだ。