車の最新技術

更新日:2025.07.21 / 掲載日:2025.07.21

EV普及の鍵を握る急速充電と電池技術の今【石井昌道の自動車テクノロジー最前線】

文●石井昌道 写真●メルセデス・ベンツ

急速充電ネットワーク「メルセデス・ベンツ・ハイパワー・チャージング(以下HPC)」の第1号拠点となる「メルセデス・ベンツ・チャージング・ハブ千葉公園」をオープンした。

メルセデス・ベンツは2024年11月にメルセデス・ベンツ・ハイパワー・チャージング日本合同会社を設立。BEV化加速に向けて充電インフラの拡充を図り、2026年末までに25カ所50基100口の急速充電設備を展開予定としていたが、先陣をきったのはメルセデス・ベンツ日本合同会社の本社がある千葉県千葉市となった。千葉市とは包括的な提携を結び、EQE SUV等を無償貸与するなど脱炭素社会の実現に向けて取り組んでいる。

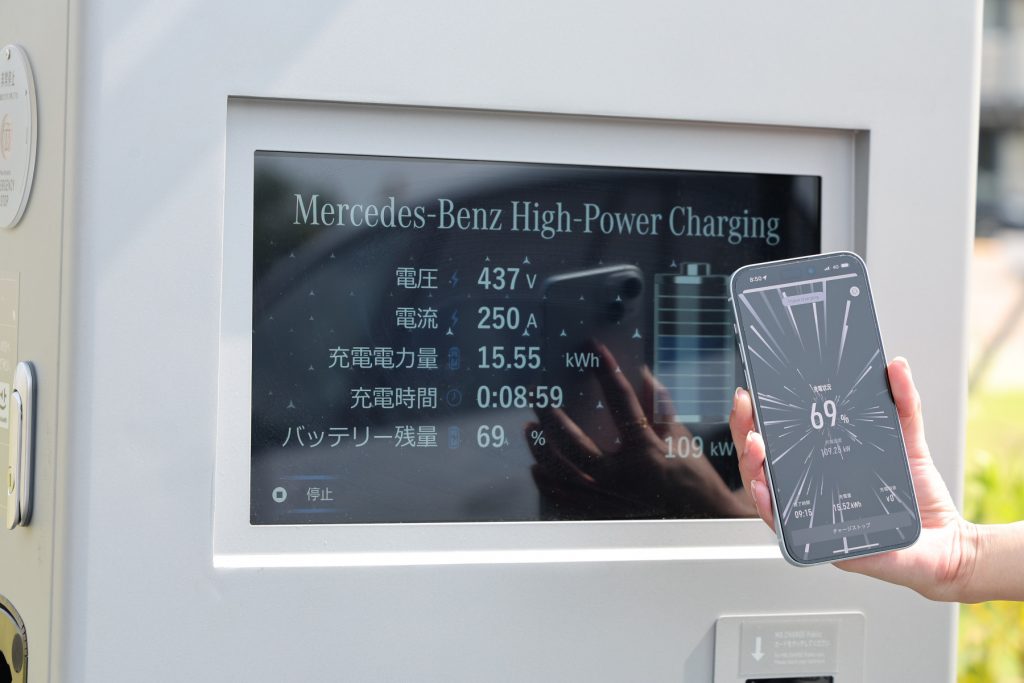

HPCは「最大150kWの高出力、タッチスクリーンによる快適な充電体験」、「すべてのブランドの電気自動車が利用可能。都市圏を中心としたステーション設置」、「再生可能エネルギーを用いた電力供給(2025年末までに実質再生可能エネルギー100%)」などをコンセプトに掲げている。

設置されたのは2024年から事業提携を結んだ株式会社パワーエックス製の蓄電池ユニット付急速充電器で1基2口、最大出力150kW(ブーストモード10分間/120kW連続出力)。2口使用のときは120kWとなる。同急速充電器は他社でも採用されているが、初の大画面タッチスクリーンによって操作性が高まっている。デザインもメルセデスに相応しい洗練されたものでスリーポインテッドスターがあしらわれている。

急速充電器の利用はこれまで時間課金制が一般的だったが、従量課金制を実現。時間課金制は50kWでも150kWでも使った時間によって同じ金額となることに不満の声が聞かれたが、電力量によって金額が決まる従量課金制はユーザーにとって望ましい。今後は主流になっていく可能性もある。

利用料金はメルセデスの有償サービスであるMB.CHARGE Public(月額5720円)に加入していれば94.6円/kWh、PowerXアプリ(月額0円)は100円/kWh。最大利用時間は30分間で24時間365日の利用が可能となっている。

パワーエックスは蓄電池や充電器のメーカーであるだけではなく、これまでのノウハウをいかして設置場所の検討などでも協働できるのが強み。蓄電池ユニット付急速充電器は、蓄電池によって高圧工事が不要、電気代が安い時間に貯めておくことでランニングコストが削減できるなどのメリットがある。

メルセデス・ベンツ・チャージング・ハブは2025年8月にかしわ沼南(千葉県柏市)、同9月に駒沢(東京都世田谷区)のオープンを予定。その後は未定だが、都市部に高出力の急速充電器が増えれば自宅充電が不可能な人にとってもBEV導入を検討しやすくなるだろう。BEV普及は踊り場にきていると言われているが、課題の一つであるインフラは整備されつつある。

BEVそのものの進化も期待されるところだが、6月にWebCGというメディアで「一充電でどれだけ走れるか?」という企画を行った。

現在のところ一充電走行距離が最長のメルセデス・ベンツEQS(バッテリー容量118kWhで一充電走行距離759km)を満充電にして福岡から東京を目指すロングドライブだ。元エコドライブ・インストラクターである自分の経験から効率のいい速度域や運転を考えて走らせた。BEVは速度と電力消費がリニアな関係にあるので速度は低いほうがいいのだが、交通の流れを乱してまで電費を稼ぐのは元インストラクターとしてはNG。高速道路の一番左のレーンの流れにのりながら、効率良く走るのが肝となった。

もっとも注力したのが下り坂での走り方。メルセデスのBEVはパドルによって回生ブレーキの強度を「回生なし」「通常回生」「強化回生」「インテリジェント回生」と任意に選択できるのだが、一定以上の下り坂で回生なしにするとアクセルオフでもスルスルと速度が伸びていく。速度制限がなければどこまでも速度をあげていったほうがいいのでは? と最初は思っていたが、走行抵抗が増えていくので得策ではない。通常回生や強化回生にしてアクセルを戻しきらないで回生強度を調整しながら70〜80km/hなど交通の流れに合わせいくのがもっとも効率が良かった。

こうして2日間のドライブで1045kmを走りきった。BEVの一充電の走行距離で1000kmオーバーは世界初。エンジン車やハイブリッドカーでも航続距離1000kmというのは利便性の一つの目安だが、現在のBEVでもそれなりに頑張れば実現できることを確認できた。BEVはロングドライブが苦手というイメージは、今後の進化によってじょじょに払拭されていくことだろう。