車の最新技術

更新日:2025.05.23 / 掲載日:2025.05.23

e-POWERの未来【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●日産

ここのところ日産は風評被害にずっとさらされており、経営から製品まで、懸命に説明しても話を聞いてもらえない。「日産はダメ」というナラティブ(物語)が出来上がってしまっているので、良い部分を見ようとする人があまりにも少ないのだ。

そうした風説のひとつに「e-POWERはオワコン」という物語もあり、日産が次世代e-POWERの情報を解禁し、それを多くのジャーナリストが伝えているにも関わらず、それが日産の未来に通じるものだという見方は残念ながらあまり広がる様子がない。

世界全体で見れば、EVシフトの急減速で思惑が外れたメーカーは、いまさらながらおっとり刀でHEVを主力商品に据えるしかなくなっている。もちろん筆者はずっと言ってきている通り、「EVは未来永劫日の目を見ない」というわけではなく。少しずつ普及していくのだが、おそらく当面の目標はシェアの30%程度が限界だ。となれば残る70%の商品の方がビジネスにとっては大事であることに変わりはない。

そして、今の流れで言えば、そこに当てはまる最有力候補は常識的に考える限りHEVと言うことになるのである。となれば、今後数年間で世界中の自動車メーカーは何らかの手段でHEVを搭載したクルマをリリースする。自社で新設計したものを出してくることもあるだろうが、先行するメーカーのシステムを移植することもあるだろう。

そう考えた時、付け焼き刃で作られたHEVが、出てきた途端そうそう優れたドライバビリティと燃費を達成するとも思えない。現在先行しているトヨタのTHS-IIと、ホンダのe:HEV、日産のe-POWERは当分の間彼らの開発目標になるだろう。

気の毒にもこのジャンルの開拓者であるトヨタと比べられて「勝ち目がない」かの様に言われるe-POWERだが、これからやってくる新参者の群の中に置けば、e-POWERは燃費でも静粛性でも信頼性でも明らかに勝ち組に入るはずで、あまりにもそこを無視した議論が続いていることが問題なのである。

余談だが、後発組みがシステム提供を受けようとする場合、スバルのS:HEVの出来は十分に素晴らしいが、残念ながら水平対向ユニットを搭載できる特異なシャシーをHEVだけのために開発するわけにはいかないだろうから、スバルだけは孤高かつ独自の道を進むことになる。

さて、EVシフトからの挽回を考える会社が、トヨタ、ホンダ、日産の先行3社のハイブリッドのどれかを導入しようと、考えた時、日産にだけ有利な局面もある。

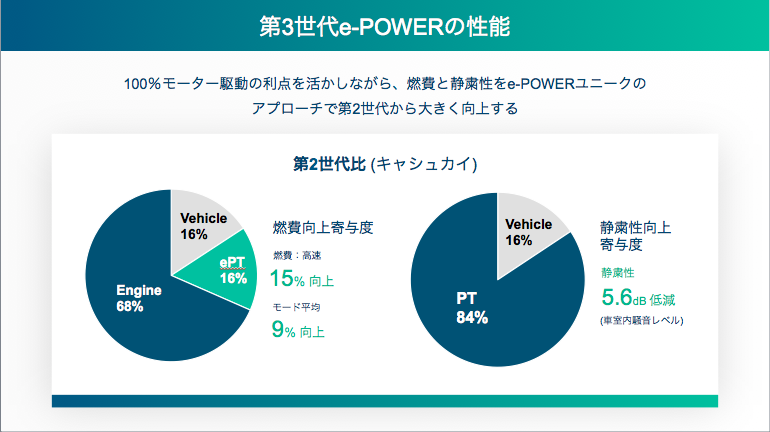

特に新たに発表した第3世代e-POWERは、エンジン部分とモーター部分の一体化、高剛性化を進め、振動を減らすとともに、体積も小さくなっている。車両の相性に依存するが、既存のEVシャシーにe-Axleと置き換えて搭載できる場合もあるかも知れない。

もちろん簡単な話ではない。重量のあるエンジンを吊るためのマウントや、冷却系、排気系など全部新たに手配しなくてはならないのだが、好意的に見ればそういう可能性だって無いとは言えない。全部が全部否定的に見なくても良いのではないだろうか。

第3世代のe-POWERでは、燃費の目玉を大きくし、走行中の回転数の変動が抑えられている。直結モードを持たないからこそ、ピックアップレスポンスも、低速や高速での振動も考えなくて良い。ただひたすらに発電効率の向上のためにリソースを全振りできる。日産によれば、それらによってWLTCモードでの燃費を9%改善、高速域では15%の改善を見込んでいる。

これまで「シリーズハイブリッドは高速燃費が悪い」と言われてきたが、技術は進歩するもので、永遠にそのままというわけではない。意見が分かれるところではあろうが、日産自身は高速時にも直結システムと戦えると自負しているようである。

ということで、e-POWERはオワコンという話はちょっと待って欲しい。この記事では少し期待を込めた話も展開しているのは事実だが、正味のところ、後発で出てくるシステムと比べれば、目標とされるくらい実績のあるシステムであることは変わらない。