車の最新技術

更新日:2024.11.22 / 掲載日:2024.11.22

WRCと市販車で泣き別れのハイブリッド【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●トヨタ、FIA World Rally Championship

11月15日。FIAは、2025年からトップカテゴリー「ラリー1」では既存のプラグインハイブリッド(PHEV)ユニットを使用しないことを発表した。

年初から二転三転してきた結論は、PHEVの禁止によるコストの削減と軽量化によって、より参入障壁を下げて、参加の間口を広げる方向で確定したわけだ。

現在のレギュレーションでは、結果的にトヨタ GRヤリス ラリー1、ヒョンデ i20 N ラリー1、フォード プーマ ラリー1の3社3種に限られているエントリーが、レギュレーション改革によって拡大されると言うのがFIAの見通しである。

競争の激化が呼ぶ参入コストの高騰は、モータースポーツのレギュレーション変更に常に影響を与え続けてきた大きな要因だが、今回に関しては筆者としてはちょっと拙速と感じる部分もある。

ここ1年で、市販車を巡る状況が大きく変わった。これまで、ハイブリッド(HEV)に関するイメージは「当面の繋ぎ」に過ぎず、2035年には世界で販売される新車の全てをBEVにしようという流れが多数派だった。

しかしながら、原材料の調達と市場の需要という面からオールBEV化は実現が難しいことが実績として証明され、多数の離脱者を産みつつ、自動車の未来は結局マルチソリューションにならざるを得ない様子が濃厚である。

結果としてBEVはBEVとして一定の用途で存続しながらも、遠未来の水素社会にトライをしつつ、当面の主流をカーボンニュートラル燃料(CNF)利用による内燃機関に委ねる流れとなっている。そしてこのCNFは当面価格面で高価なことが予想され、そうなると競争領域は燃費になることが予想される。そこで市販車のマーケットでは、あらためてHEVやPHEVが注目されており、オールBEVプランから離脱したメーカーのほとんどは今後HEVとPHEVに参入することが予想される。

実は先日富士スピードウェイで開催されたスーパー耐久の最終戦にトヨタ自動車はグローバルハイエースの水素内燃車を持ち込んだ。実は昨年すでにわれわれには試乗の機会が与えられたのだが、今回はこれにHEVが加わった水素ハイブリッドとなっていた。低速での強いモーターアシストが加わった水素ハイブリッドはその加速力において、高いポテンシャルを見せてくれた。

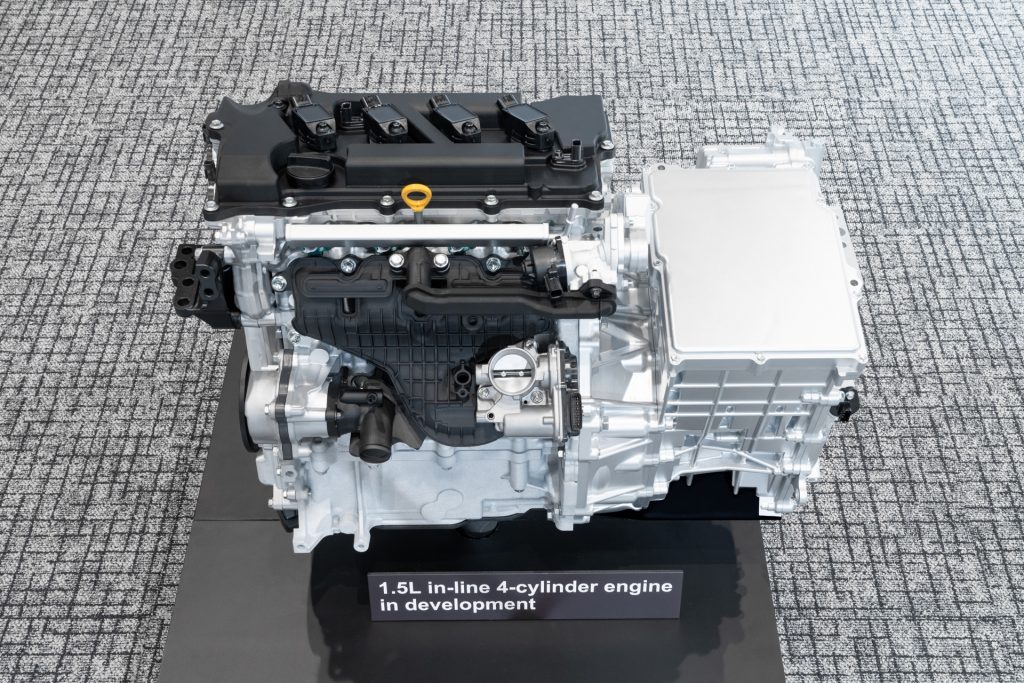

現在、世界中の自動車メーカーが開発中のHEV(以後含むPHEV)は明らかにモーターリッチな傾向にあり、かつての燃費さえよければドライバビリティは気にしないという様なものではなくなっている。つまり全体として高い動力性能をアピールするHEVの時代に変わりつつあり、オールBEVを諦めたメーカーがそこに大挙して参画していくことが予想される。

と言った背景を見れば、自動車メーカー各社が新時代のCNFによるHEVの技術アピールをする場所のニーズは高まっていくことが大いに予想されるのである。むしろここから数年で自動車メーカー各社としては、WRCを利用してHEVの宣伝を行いたい流れになるのではないだろうか。という中で、WRCではハイブリッド終了のアナウンスとなると、どうも市販車との間で泣き別れの感が否めない。

一方でFIAは引き続き電動化車両に関する技術規則を模索していく声明を出しているが、当面CNFを主軸としつつ、ノンハイブリッド化で開発コストを抑える方向に進むということらしい。

つまるところ、市販車ではCNF+HEVへ進みそうな流れに対し、WRCではCNF+ノンハイブリッドというところにギャップがある様に見える。果たして今回のレギュレーション変更が、ワークス系エントラントを増やす方向に進むかどうかが注目のポイントになるのではないだろうか。