車の最新技術

更新日:2023.05.22 / 掲載日:2023.04.06

【日産・X-in-1】EV&e-POWERで共用! 新開発電動モジュールとは?

NISSANが目指す“EVとe-POWER”の融合!

3月9日、EVとe-POWERの主要部品を共用化し、モジュール化した新開発電動パワートレーンを日産自動車が発表した。その意味するところは、さらなる電動化時代の本格的なスタートだ。これからのクルマを取り巻く未来を考えてみよう。

●文:川島茂夫

新電動パワートレーン「X-in-1」とは?

直近の電動化時代には

徹底した効率化が必須だ

そもそも、発電所を始めとした社会基盤整備が伴わない状況ではBEVの本格普及は困難だ。しかし、そんな中で今自動車メーカーができるEV時代へのアプローチは何か。それは、買いやすい価格を実現するためのコスト低減につながる徹底したクルマ側の改良しかない。

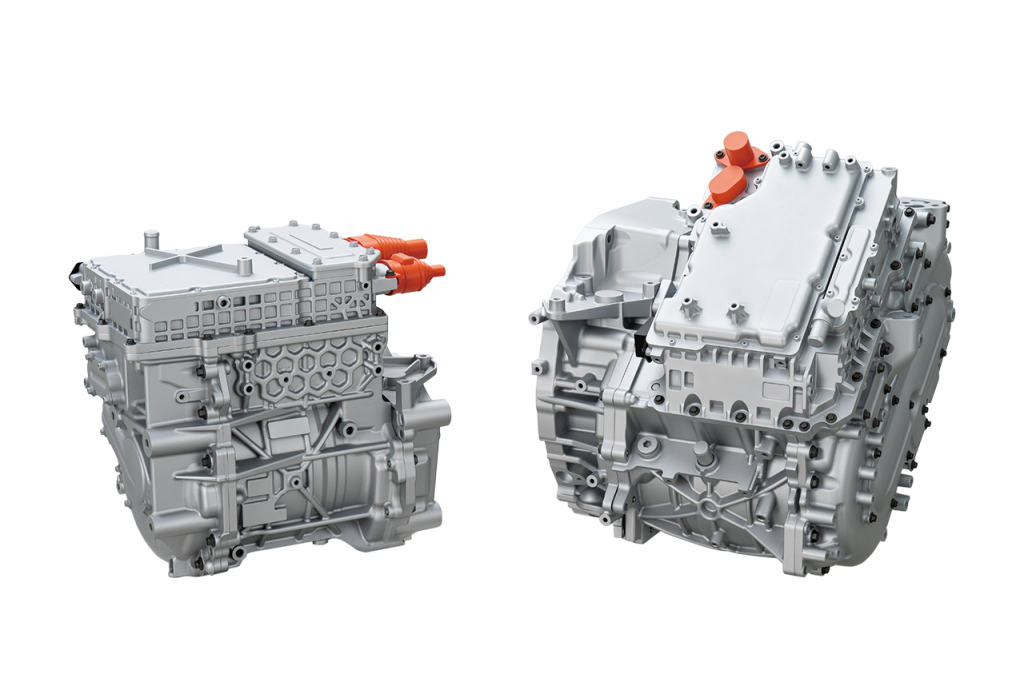

日産は電動時代へのアプローチとして「X-in-1」を新たに提唱した。BEVとe-POWERのパワートレーン構成要素をモジュール化し、その仕組みを共用してコストダウンを図るというものだ。ちなみにBEVでは駆動モーター/インバーター(PCU)/ギヤ(駆動減速機)の3要素構成。e-POWERはこれに発電機/ギヤ(発電機用増速機)を加えた5要素構成とし、e-POWER用の2要素以外、つまり電動駆動系要素の共用化を進めるというものだ。これにより現状エンジン車並みのプライスを目標にしているという。

初代ノートe-POWER自体がリーフの電動系をベースにしたシリーズ式ハイブリッド。同じ考え方だったのだが、BEVやe-POWER車の多様化に対応して系統立てて整理したと考えてもいい。共用化を進めるためモジュールの小型化と高効率化の推進も要点のひとつに掲げられている。

ちなみに「X-in-1」思想の最も分かりやすい例はサクラの駆動モーターだ。これはエクストレイルの4WDの後輪駆動用モーターと同型を使用している。

また、永久磁石の耐熱性向上や磁力回路の設計の見直しにより、モーターの重希土類への依存性の低下もコスト削減では見逃せない。

こういったハードウェア改良と共用化を同時に進めるには互換性の担保も必要であり、技術的にはハードルは相当高いはず。それでも2030年までに19車種のBEVを含む27車種の電動車の導入を目指すという日産にとっては、モジュール化とその共用化を中心とした効率化は重要だ。そのための必須要件となるはずだろう。

NISSANならではの電動制御へのこだわり

負荷が加わればシャフトは捻れもする。路面の摩擦係数にはムラがある。ギヤがスムーズに回るには噛み合わせに適度な間隙も必要。これらはすべて動力伝達系の微小なトルク変動を生み出す要因だ。これを電動モーターの高精度な制御で打ち消し、ツインモーター4WDのe-4ORCEでは前後輪トルク配分の随時最適制御も加えて、走りの質感と安心感の向上を図っているのが日産電動技術の重要な特徴のひとつ。タイムラグなしで制御できる電動の利点に加えて、予測制御を盛り込み駆動輪の接地面に掛かる駆動トルクを安定化。瞬間瞬間で最適補正操作をしているようなもので、内燃機では到底対応不可能な領域での制御によって、良質なドライブフィール実現が目標なのだ。