車の最新技術

更新日:2023.03.03 / 掲載日:2023.03.03

自動運転は本当にカウントダウンなのか?【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●日産、ユニット・コンパス

「自動運転になれば……」という仮定の議論を頻繁に眼にする。あたかも自動運転の普及が目前に迫っていて、すでに確定している現実の様に話されることに強い違和感がある。

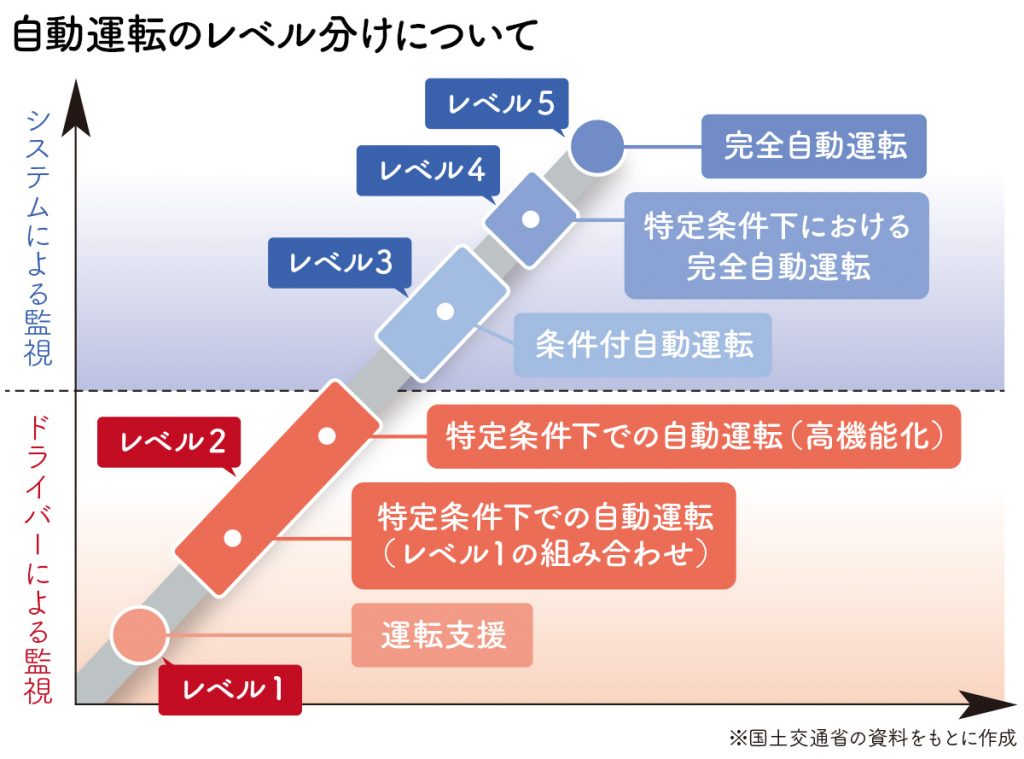

もちろん自動運転の定義によるのだが、いま世間で言われている自動運転という言葉から想起されるイメージは、黙って乗れば目的地に到着というもの。つまり寝ていても、あるいは飲酒状態でもという、いわゆるロボタクシー系の話である。

それは多分無理だと思う。機械やコンピュータによる自動処理というものは、8割くらいまでは割と簡単にできる。そこから2割が難しい。いわゆる例外処理である。

例えば工事中などで、信号は赤のまま。警備員が手旗やコーンで交通整理をしているケース。人間はこういうケースで「警備員の誘導に従って、特例的に信号を無視していよいだろう」と判断できるが、プログラムであれば、どういうケースで信号を無視できるのかを全部定義化しなくてはならない。しかも本来このケースでは警察官と異なり、警備員には法的拘束力はない。つまり彼らには本来信号が赤であるにも関わらず、進行して良いという権利はないのだ。しかし現実の路上で、警備員に促されながら、後ろに並ぶクルマのプレッシャーに耐え、法律通り信号が変わるタイミングまで待つドライバーはいないだろうし、円滑な交通の邪魔になる。こういうグレーゾーンの判断はプログラムにはできないだろう。

あるいは横断歩道のある交差点で、歩行者が立ち話をしているケース。横断歩道の手前に歩行者がいれば、歩行者優先で、クルマは停止して横断終了を待たなくてはならないシーンである。この時、歩行者に横断の意思があるかないかを自動運転はどうやって判断するのか?

こうした例外を全て洗い出して、ソリューションを作り、社会的コンセンサスを形成し、さらに法律を改正した上で、プログラム上で状況判断を定義し、条件分岐を全部プログラム化したら、プログラムサイズは簡単に数百倍になってしまう。大変残念ながら、例外処理は極めて効率が悪いのだ。そんな手順を踏んでいてはいつまで掛かるかわかったものではない。どうしても自動運転を実現するならば、そういう社会のルールを全部やり直さないとならない。

というわけで、世にいう自動運転はかなり実現が難しいだろうと思っている。しかし、絶望する必要はない。ドライバーの立場で、運転による労働負荷が高い場面を考えれば、それは長距離運転である。ここについてはもうかなりのところまで解決の目処が立っているのだ。

現在のレベル2自動運転、それはつまり最先端のADASのことだ。日本メーカーのシステム名で言えば、日産のプロパイロット2.0やスバルのアイサイトX、あるいはトヨタのアドバンストドライブや、まもなく登場すると言われているホンダのホンダセンシング360と言ったシステムは、高速道路に限れば、条件は多少異なるが、いずれもハンズオフ走行が可能になっており、かなり自動運転に近いレベルにたどり着いている。

高速道路は歩行者と車両が完全に分離されており、交差や分岐は全てジャンクション化されいる。同方向に進行する他の車両しかいないため、例外処理の必要が少ないからだ。

つまり、われわれが日常の運転において、それなりに負荷が高いと感じる高速道路での長距離移動に関してはすでにかなり自動化されているわけで、もちろん今後の進歩はまだ必要ではあるが、これまで述べてきた様な例外処理を乗り越えてまで ── それはつまり莫大なコストを伴う社会改革を断行してまで一般道での自動運転化が進むのかと言えば、そこはあまりにもコスト効率が悪い。

おそらく高速道路だけに限れば、システム価格が20〜30万円での実現はもう見えている。ではそれに一般道での自動運転を加えてあといくら払う気になるかという問題である。

そもそも、ロボじゃないタクシーの初乗りは、東京で410円。近距離でこの料金と競えるサービスの構築はかなり難しい。長距離になると少し話は違って、例えば数百キロになると、その移動にタクシーを使う人はいない。そこはマイカーで、上で述べた様な最先端系のADASの出番ということになるだろう。

さて、タイトルの「自動運転は本当にカウントダウンなのか?」の答えはもうお分かりだろう。場面を限ればその通り、いつでもどこでもを求めるととても時間がかかるだろうということなる。