車の歴史

更新日:2022.03.25 / 掲載日:2022.03.25

「ホンダらしさ」をN-ONEに乗って考える【九島辰也】

文●九島辰也 写真●ホンダ

「定本 本田宗一郎伝」を読んでいます。副題は「飽くなき挑戦 大いなる勇気」。本田宗一郎氏を表現する言葉です。著者は中部博さんで、90年代は幸運なことに少しばかりご一緒に仕事させていただいてました。とても気さくな人柄で周囲を暖かくするワザをお持ちですが、その一方鋭い目つきでバシッと物事を言い切る感じの方です。私には同じ目黒区のナンバーズスクール(第六中学校と第十中学校)ということもあり、10個下の後輩といったように優しく接してくれていました。

この本を読むきっかけになったのは、最近のホンダの動向にあります。F1からの撤退、狭山工場閉鎖に伴う、レジェンド、クラリティ、オデッセイ、それとNSXの生産中止というニュースに、「この先ホンダはどうなるのだろう?」と思ったからです。なにかといえば、“ホンダイズム”的な話になるメーカーだけに、創業者宗一郎氏の想いは今も継承されているのだろうか、という疑問を持ちました。そんな折、この本の表紙が本屋をウロウロしていたら飛び込んできたのです。

本の始まりはかなり昔に遡っています。幼少期というか、ご両親の話からスタートします。要するに、本田宗一郎氏の性格を細かく伝えるという意図ですね。やっぱ天才はすごい!と感じさせながらその一方で努力家であり、破天荒ながら周りに気を配る繊細さも持ち合わせていることを知りました。ここでは省略しますが、かなり印象的な出来事の連続でした。

おもしろいのは、1950年代にホンダとソニーが関係を持っていたことです。トランジスタの実用化に成功したソニーに点火プラグの火花の波形コントロールの方法を聞きに行ったという件がありました。先日ホンダとソニーがモビリティ分野において戦略的な提携を行ったのがニュースになりましたが、その関係は70年前からあったんですね。驚きです。

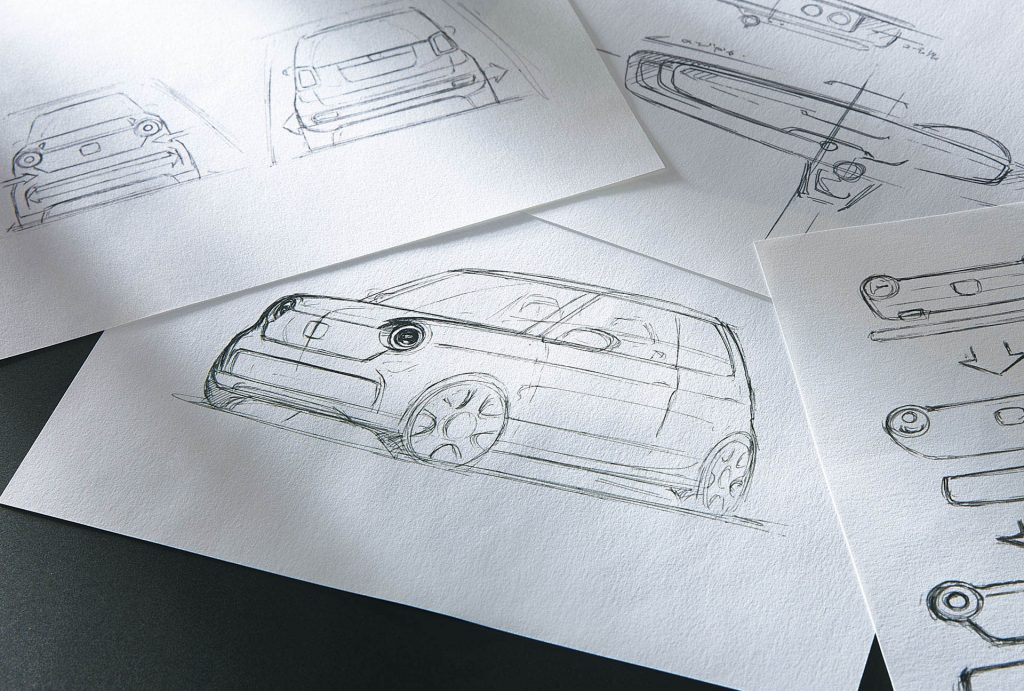

そんなホンダの歴史をなぞっていると、ひとつのクルマに興味を持ちました。N-ONEです。ご存知ホンダ初の軽自動車N360をモチーフに現代に蘇らせたモデルです。自転車にエンジンを載せたバイクメーカーから始まり、四輪業界へと進化した彼らの、いわゆる“ホンダらしい”一台と言えます。そこで、久しぶりに広報車を駆り出し、走ってみることにしました。

Nシリーズはホンダの屋台骨とも言えます。2021年ホンダが国内で販売した総数の49%を占めるそうです。約半分。でもって、そのNシリーズ全体の66%がN-BOX。直近でモデルチェンジしているということもありますが、やはり軽のワンボックスは人気ですね。実用性や安全性が高くて走りがよく、装備も充実しているのですからそうなりますね。

それに対し、今回お借りしたN-ONEは7%。「ホンダの真骨頂はこのモデルではないだろうか!」と思ってステアリングを握ることにしたのですが、その実情を聞いてちょっぴり残念に思いました。もっと注目してもらってもいいはずなのに……。

三日間クルマを借りましたが、N-ONEは想像以上に良かったです。ステアリングホイールの絶妙な太さはとても握りやすく、フィーリングがあって、回すことが楽しくなります。そしてそれに追従するフットワークの軽さ。まんまゴーカートに乗っているような動きは思わずニヤけてしまう出来栄えです。ドラポジも悪くありません。身長180cmのワタクシも窮屈さはなく車体と一体化したような感覚になります。周辺への視界確保もグッド。

3気筒エンジンの吹け上がりも気持ち良かったです。ターボの効きはナチュラルだし、CVTもアクセル操作をジェントルに行えば期待を裏切りません。その辺は少しコツが必要ですが、CVTにありがちなネガティブな加速しない吹け上がりを最低限に抑えています。

総じて、クルマはかなり高いレベルに仕上がっていました。言うなれば、“ホンダらしい”走りです。開発陣、特に実験部は創業者のイズムをきちんと伝承している気がしました。デザインもいいです。過度な装飾のないミニマリズムがうまく具合に表現されています。丸型ヘッドライトは好みです。

そうなると、やはりNシリーズの中で7%というのは低すぎると思いました。もちろん、「軽自動車に求められるもの」という定義でワンボックス型に劣るのは百も承知です。ですが、N-ONEは別の定義でマーケットに訴求すべきではないでしょうか。もっとクルマ好き、ホンダ好き、スポーティな走り好きを囲うべきかと。

電動化が進みますが、軽自動車の効率を鑑みると、電池を積むより現在の機構の方が高効率とも思えます。なので、もう一度N-ONEをリブランディングすることを提案します。言ってしまえば、本田宗一郎イズムの現代版ですからね。そんなことを考える、今日この頃です。