車の歴史

更新日:2021.01.20 / 掲載日:2021.01.19

国産エンジン歴史絵巻 TOYOTA 1950年代編

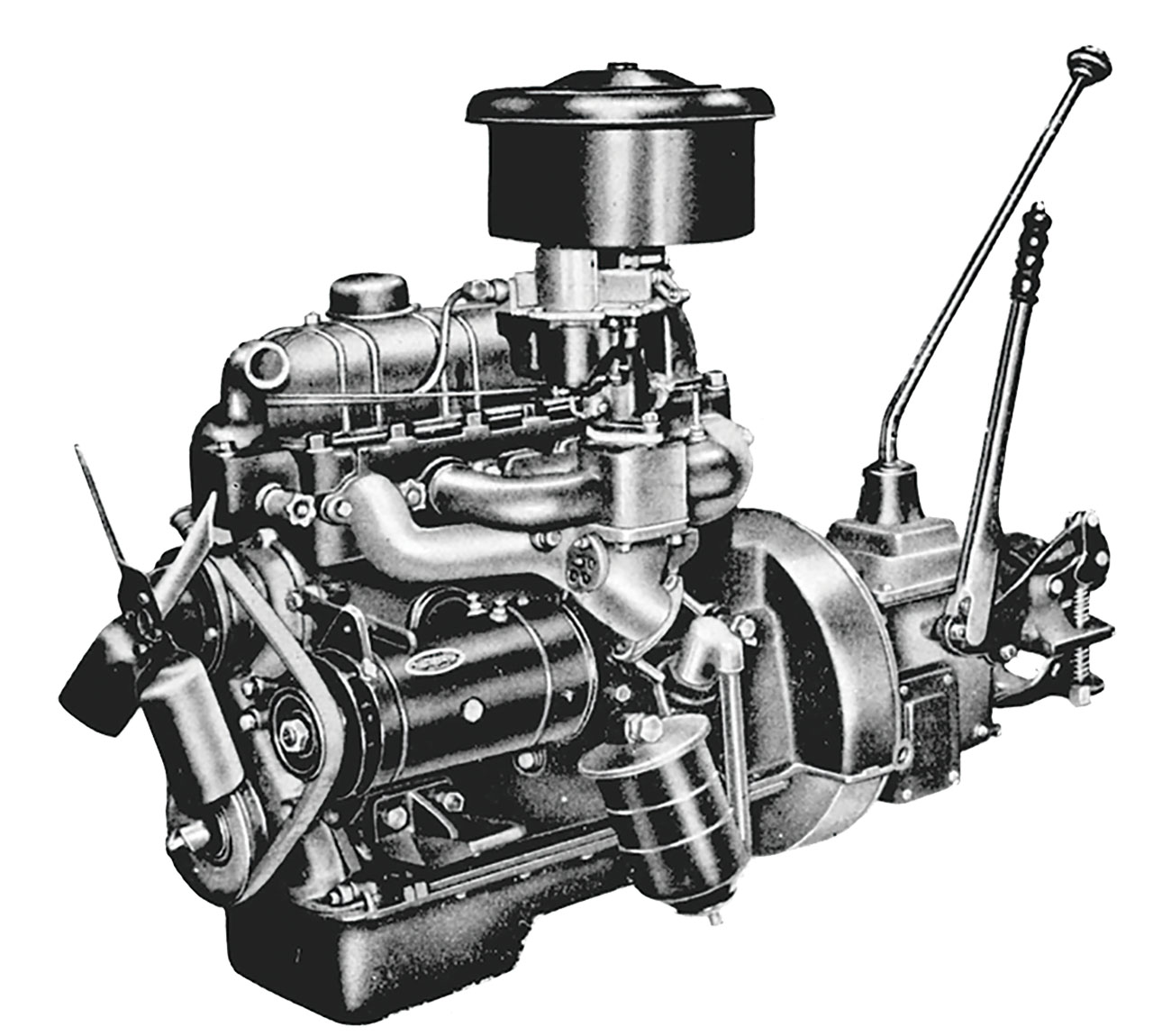

写真はR型。小型乗用車向けに開発された水冷直列4気筒OHV。1453ccの排気量で最高馬力は48PSを発揮するなど、当時のこのクラスのエンジンとしては高出力を実現している。当時の資料にはピストンストロークとシリンダー内径が等しいスクエアエンジンゆえに高い耐久性を持つと記載されるなど、戦前設計をベースとする従来エンジンの耐久性の問題が改善されたことも特徴だ。その後、1990年代まで排気量拡大やSOHC/DOHCなどの改良を加えながら、量販車種を中心に、多くのモデルに採用され続けた。

R型(製造開始年:1953年)

1950年代高まり続ける自動車需要、絶え間のない努力がようやく実を結ぶ

最初期のR型エンジンはトヨペット スーパーや2代目コロナに採用されたほか、1955年にトヨタが社運をかけて開発した本格自家用車、初代トヨペット クラウンRSにも搭載されている。

旧時代エンジンと決別し、オールトヨタ製が主力に

戦後の混乱期から回復しつつある1950年代になると、タクシー重要を中心に乗用車のニーズが高まり、販売車両のエンジンにも、1クラス上の性能が求められるようになってきた。その戦後期初頭のトヨタを代表するエンジンが、1953年に製造が始まったR型だ。

戦中から終戦直後にトヨタが製造するエンジンは、戦前設計のシボレーエンジンを源流に持つ初代A型や初代B型、動弁機構にサイドバルブを採用する初代S型などがラインナップされていた。いずれもエンジン排気量やユニットサイズの割にはパワースペックは控えめで、走行性能、実用性能の向上を模索していたトヨタにとっては、旧時代のエンジンは大きな泣き所になっていた。

その弱みを解消するため、戦中から次世代エンジンの模索が始まる。まず着手したのは小排気量エンジンで、初代S型の後継として試作エンジン(P型と呼ばれていた)を開発した。ただし、この試作エンジンの動弁機構は引き続きSVを採用したこともあって、約1500ccの排気量の割には最高出力は約40.5PSと期待ほどのスペックを引き出せなかった。そこで次のR型では動弁機構をSVからOHVに変更することで、スペックの拡大が図られた。また、R型は開発現場からの多様な要求に対応できるよう、ある程度の汎用性を意識して開発が進められたことも特徴の一つだ。

1953年に発売されたR型エンジン第1号車となるトヨペット スーパーRHは、1453cc水冷直列4気筒OHVで最高出力は48PS/4000rpm、最大トルクは10.0kg・m/2400rpmを発揮。初代S型や試作P型に比べて着実なスペックアップを果たしている。またR型はこの時期の設計としてはかなり長期間製造され続けており、排気量拡大への対応力に加えて、動弁機構もOHVからSOHC、DOHCへ、燃料噴射方式もキャブからインジェクションに比較的容易に対応するなど、基本設計の良さも際立っていた。このR型は絶え間ない改良により型式を変えながら、1990年代半ばまで息の長い活躍をしている。

またこの1950年代に台頭し始めたのが、軽油を燃料とするディーゼルエンジンだ。トヨタは初代A型の登場とほぼ同時期に、大型バスやトラック向けのガソリン水冷直列6気筒エンジン(初代B型)を製造しているが、実はその当時から、重量がかさむ車両でも安定した動力性能を発揮できるディーゼルエンジンの研究も進めていた。だが、このトヨタの動きに対して、他の国内系メーカーとの過当競争を懸念する国から横槍が入ったこともあり、何回も開発を中断させられたという苦い経験があった。だが、戦後の復興が進んできた1950年代半ばから、トヨタはディーゼルエンジンの開発体制を強化し、複数の試作エンジンを経て、1957年にトヨタ初のディーゼルエンジンとなるD型が誕生した。

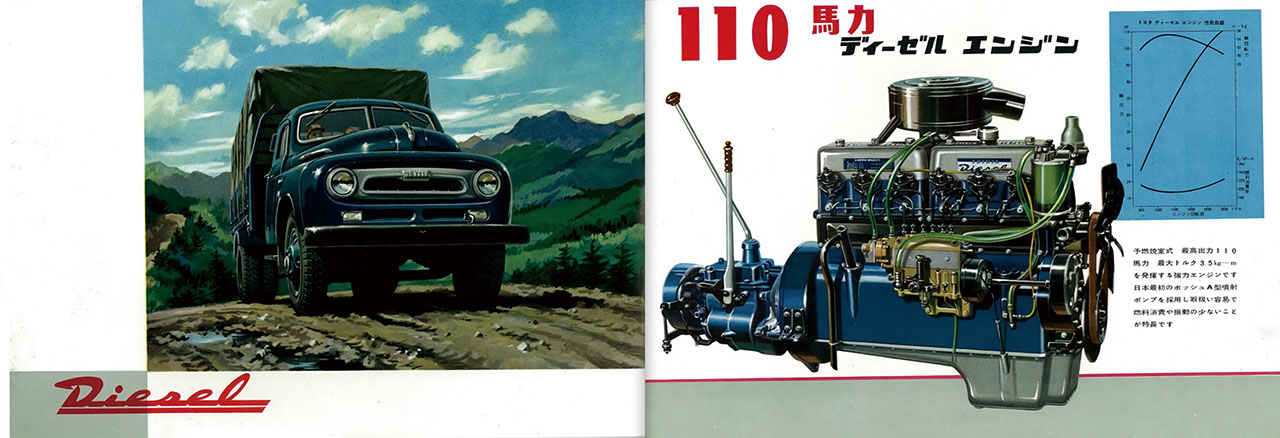

D型が最初に採用されたトヨタDA型トラックは、5890cc水冷直列6気筒OHVディーゼルで、最高出力は110PS/2600rpm、最大トルクは35.0kg・m/1200rpmを発揮。それまでのDA型トラックに搭載されていたガソリンF型エンジンに比べて、最大トルクは10kg・mほど向上している。初期のD型は構成部品の耐久性が低いという問題もあったが、順次改良が加えられたことで、その弱点を克服。より大きい10トン級超のトラックの普及が始まるまで、トラックやバスを中心に多くのモデルに採用されている。

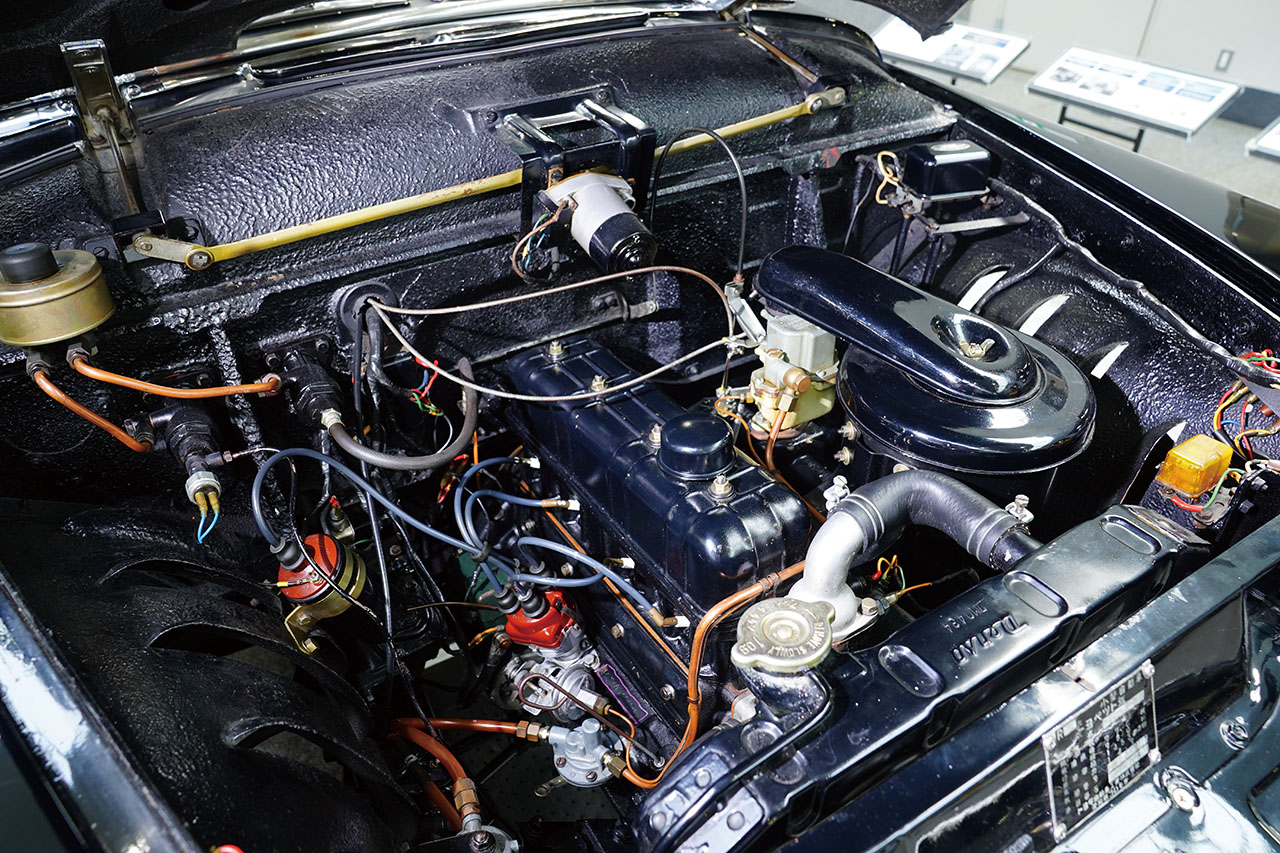

1964年のデビュー時に開通直後の名神高速道路で10万km連続走行テストを実施し、信頼性をアピールした3代目コロナ。これをキッカケにブルーバードとの競争に勝利したというエピソードは有名だが、その原動力になったのがR型を改良した2R型だ。

排気量は1490ccと同等排気量だが最高出力は70PSまで引き上げられている。

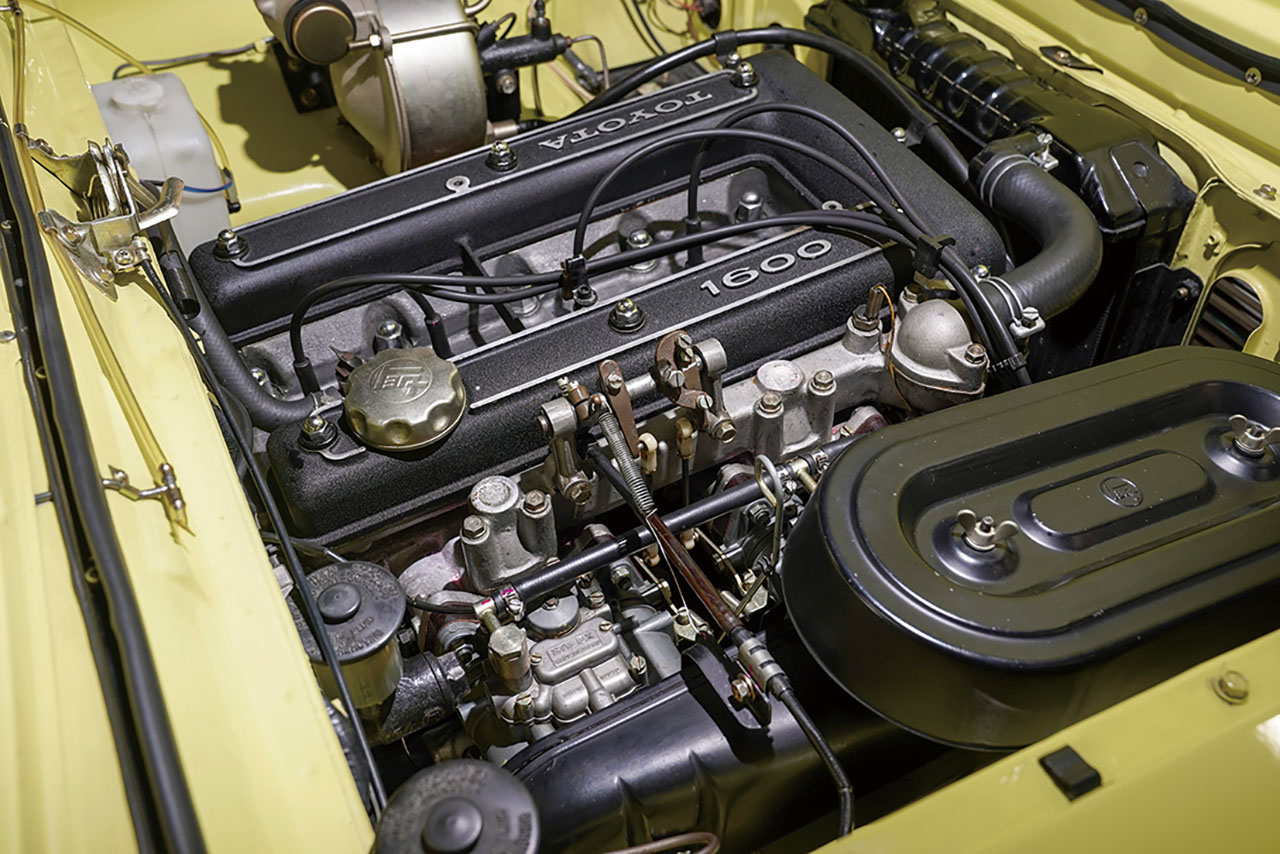

1967年に発売された1600GTのエンジンは、コロナRSの4R型をベースにDOHC化が施された高性能エンジンの先駆け的存在。

最高出力は110PS/6200rpm、最大トルクは14.0kg・m/5000rpmを発揮。2000GTの弟分にふさわしい性能が与えられている。

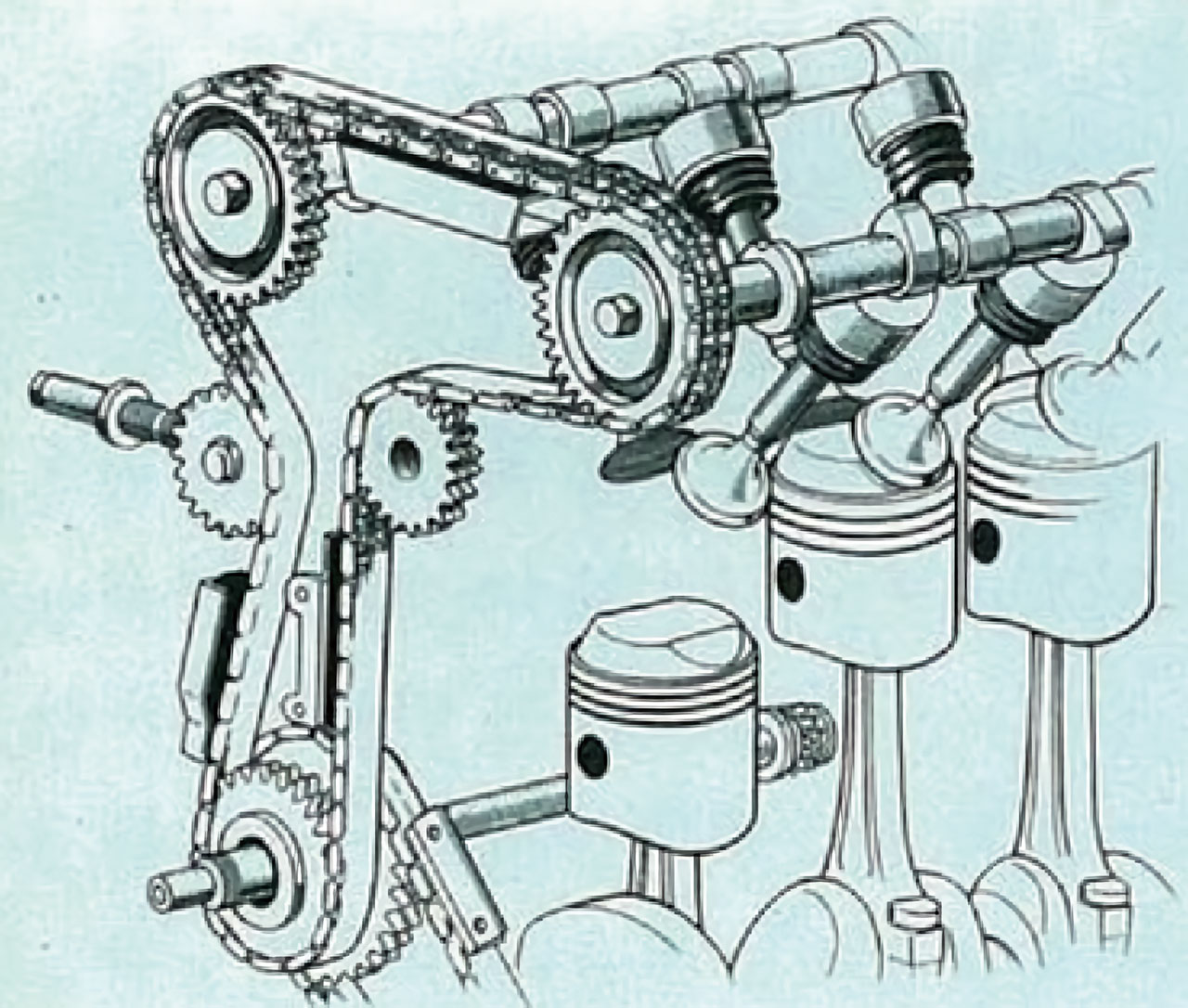

動弁機構がダブル・ローラーチューンで駆動するDOHCに変更されたことで、シングルのSOHCエンジンに比べると連続高速回転性能が大きく向上。大径バルブ化やソレックス・ツインキャブ仕様、冷却性を高めるオイルパンの採用など、スポーツエンジンらしい構造も見所。

D型(製造開始年:1957年)

D型は数多くの軋轢の中、開発者の執念が実ったトヨタ初のディーゼルエンジン。1957年にトヨタディーゼルトラックに搭載車が設定されている。2分割式のシリンダーヘッドや堅牢なクランクシャフトなどを取り入れることでユニットの軽量化を実現したほか、低中速の幅広い回転域で豊かなトルク特性を発揮できることも特徴。またドイツ・ボッシュ社との技術提携により国内製造したボッシュA型噴射ポンプが組み合わされるなど、補機類の性能向上も著しい。

当時のディーゼルトラックのカタログ巻頭ページでD型ディーゼルエンジンを押しまくるなど、新開発エンジンの高性能ぶりを思いっきりアピールしている。

この時代のトヨタトラックのガソリン車は3.9リッター級のF型エンジンを搭載していたが、1200回転の低速域から35.0kg・mのピークトルクを発揮するディーゼル車の登場は大きな話題を集めた。

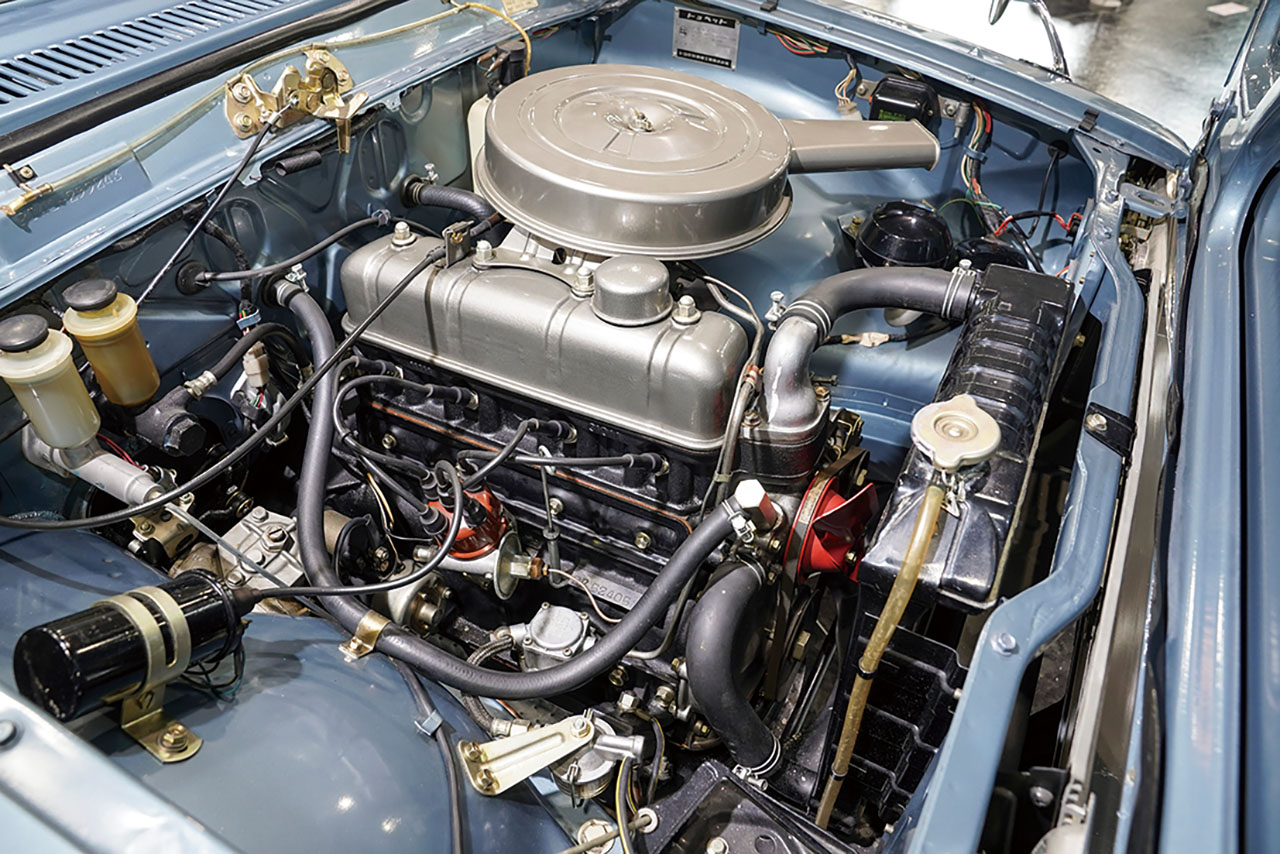

P型(製造開始年:1959年)

R型と同じ直列4気筒OHVを採用するが、1.5リッタークラスのR型に対して、P型は1リッタークラス向けに開発されている。初搭載となった初代コロナ用エンジンの排気量は997ccで45PS/7.0kg・mを発揮。1960年代半ばまで歴代コロナやハイエースを中心に採用されたが、比較的早く後継のK型に更新されている。

2代目C型(製造開始年:1959年)

大排気量ディーゼルのD型の商品化に成功したトヨタが小型乗用車向けに開発した直列4気筒ディーゼルエンジン。最高出力は40PS、最大トルクは8.5kg・mを発揮し、初代トヨペットクラウンに設定されたが、R型のシリンダーブロックを流用するなど耐久性に乏しく、短期で製造は中止された。