車の歴史

更新日:2019.04.26 / 掲載日:2019.04.26

月刊自家用車とニッポンのクルマ60年

バブル崩壊の荒波を越え世界で闘う日本の車たち

バブル景気崩壊後の日本の自動車業界は、かつてない激動を経験した。1996年にマツダが、1999年には日産が外資の傘下となるなど、グローバル化の波に否応なく呑み込まれることになったのだ。

もっともそれは、日本車がさらなる進化を遂げるチャンスでもあった。国内市場が伸び悩んだ2000年代以降、各社は世界戦略に力を入れた。先進国だけでなく、成長が始まった新興国にも注力。海外生産も加速して、世界中で日本車が生産・販売される時代が到来したのである。

一方、国内ではミニバンや軽自動車などの国内専用車が伸長。世界の動向とは異なるガラパゴス化も進んだ。次世代動力やカーシェアリング、運転支援機能など、新たな技術やサービスの世界的な開発競争も激しさを増す中、日本の自動車とカーライフは、どこへ向かうのだろうか。

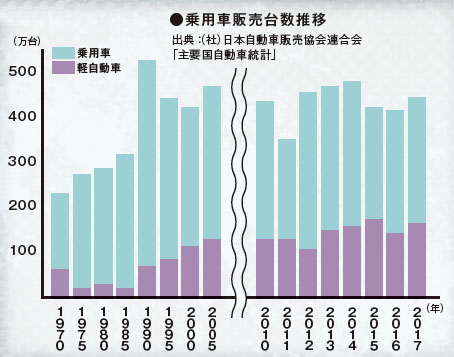

●右肩上がりの時代は終焉。新車販売は、一進一退

国内乗用車販売は1990年をピークに減少しているが、ここ何年かは一進一退。今後は人口の減少などから、国内の自動車販売は減り、販売のメインはさらに海外に移っていくという見方が多い。そんななか軽乗用車の堅調ぶりが際立つ。

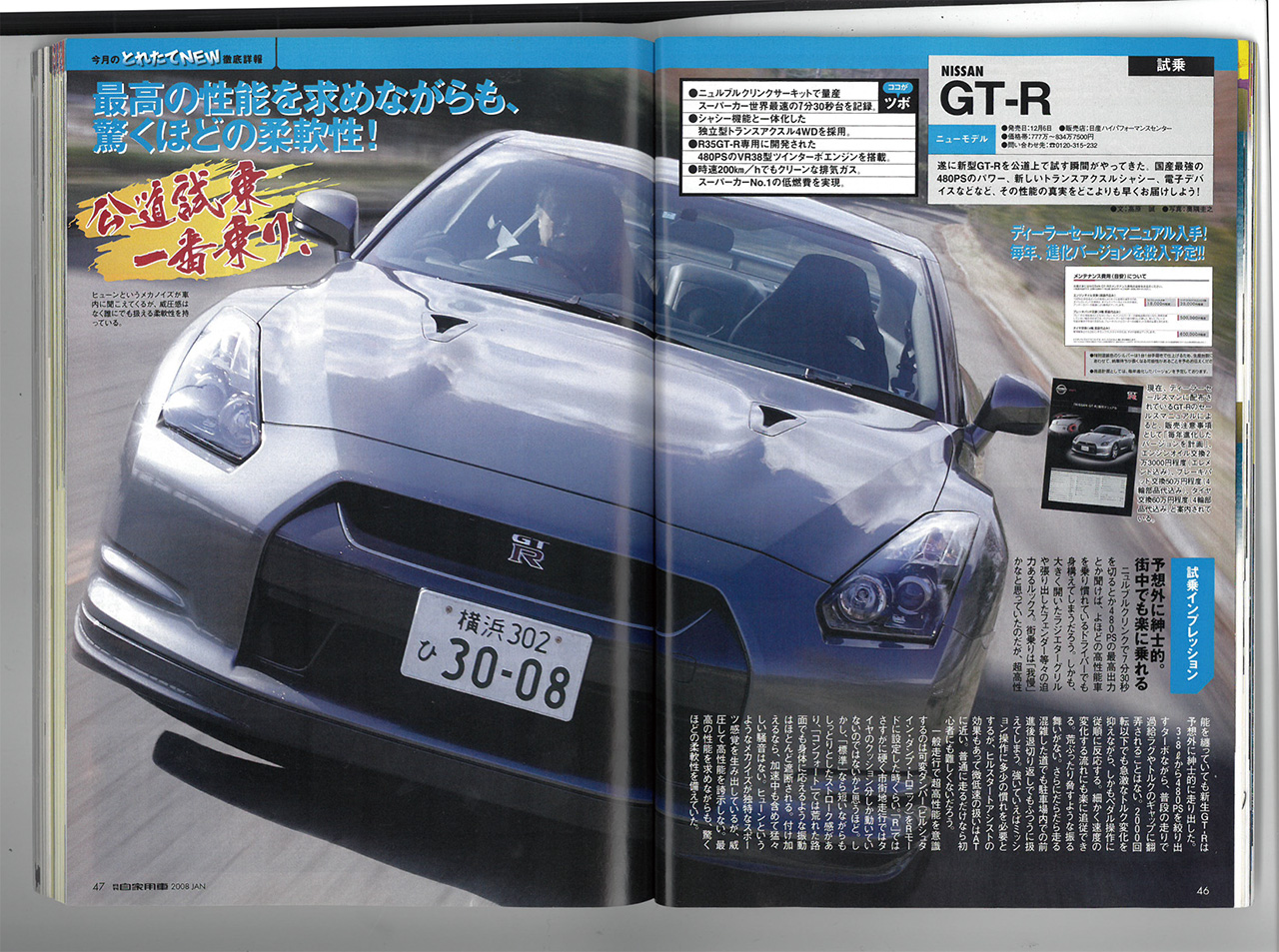

●GT-R公道試乗一番乗り(2008年1月号)

ついに発売された日産GT-R。本誌はディーラーに配布されたセールスマニュアルを入手。そこにはブレーキパッド交換50万円、エンジンオイル交換2万3000円などのメンテナンス料のほか、特装色のシルバーは手磨きで仕上げるため納車に時間がかかるなどとも書かれていた。

●レクサスがやってくる!!(2004年8月号)

トヨタの高級ブランド店「レクサス」は既に1989年から北米で展開されていたが、ついに2005年から国内にもその販売店がお目見えする。店舗は最低でも500坪以上、白を貴重にした上質な内装で統一。子連れ、サンダル履きじゃちょっと……。

2014年、トヨタは他社に先駆け燃料電池車「ミライ」を発売するが、そのルーツとなったのが実験車「FCHV」。最高出力は80kWで最高速度155km/h、航続距離は300km。

●電脳駆動車どこに行く!?(2003年12月号)

2000年代に入ると、モーターショーのテーマはガソリンに代わる次世代エネルギーと、自動運転へと向かう先進運転支援に。大パワーのスポーツカーの代わりに、小さな未来デザインのコミューターたちが各社のブースの主役となっていった。

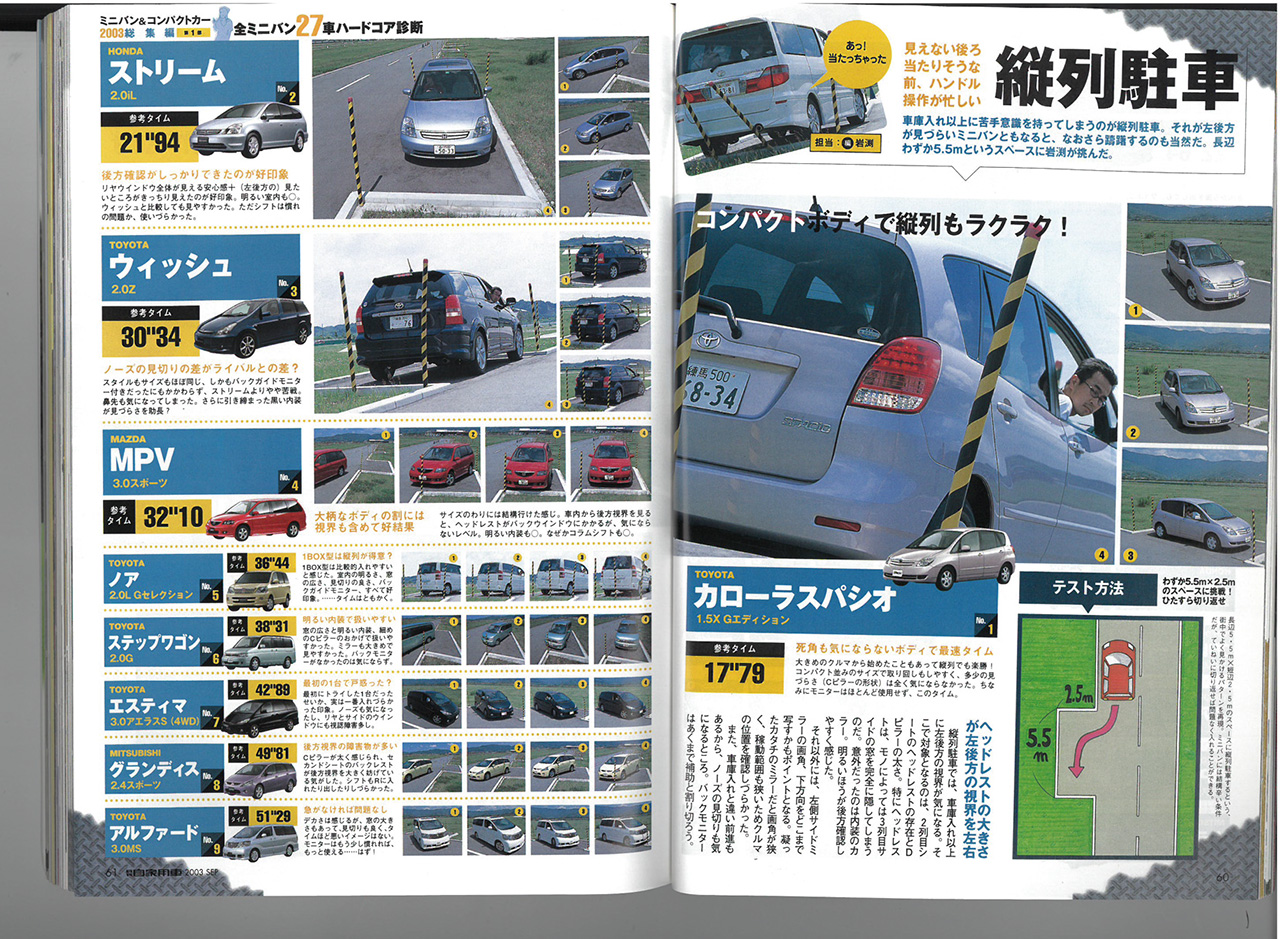

●ミニバンハードコア診断(2003年9月号)

売れ筋ミニバン9車を一般道やクローズドコースで徹底的にテスト。ミニバンということでフル乗車の加速や車庫入れのしやすさなどもテスト。定期的に行われる人気企画となる。

最先端を宿命付けられた自動車、前進するプリウス

初代は加速も鈍く、不自然なブレーキフィールは「カックン」と揶揄されたが、改良を重ねるたびに実用車として完成度を増し、3代目では世界的な大ベストセラーカーとなったプリウス。その進化を振り返る。

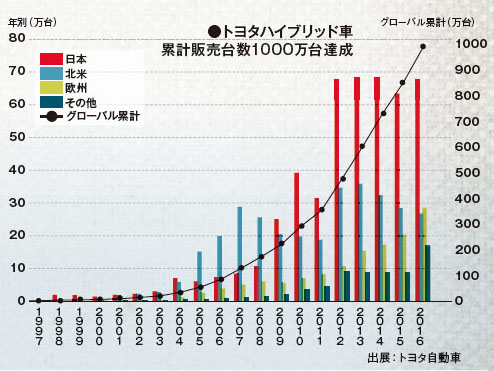

世界に先駆けた環境技術

日本のクルマづくりとカーライフは、見よう見まねの1950年代から、ようやくマイカーに手が届いた1960年代、世界に打って出た1970~1980年代を経て、1990年代に成熟期を迎えた。そして21世紀には、ついに世界に後を追わせるまでになる。その代表例となったのが、プリウスに始まるハイブリッド車だ。

1997年暮れに京都で開かれた国連の気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)が、CO2を始めとする温室効果ガスの排出削減数値目標を定めたのに呼応するように登場した初代プリウスは、ガソリン車の2倍の燃費を謳った。

ただし、初代プリウスの出来栄えは、必ずしも絶賛されたわけではない。なにしろ世界初のメカニズムだけに、熟成不足も目立ち、走りはギクシャクしたし、当初はトラブルも多かった。

そこでトヨタは、24時間体制でプリウスのトラブルに駆けつけるチームを作り、ケーススタディに励んだ。トヨタ初の自動車となった、戦前のG1トラックで取られた手法を再び選んだのだ。

意地悪く言えばそれは、未完成なままで世に出した製品を、ユーザーを実験台にして仕上げるということでもある。G1トラックの時代ならいざ知らず、信頼性の高さがすでに世界中で認められていたトヨタらしからぬやり方だ。

しかし、世界初の複雑なシステムの性能と信頼性を迅速に高めるためには、そのなりふり構わぬ姿勢が必要だった。おかげで2003年登場の2代目プリウスは、安心して乗れるエコカーという評価を確立する。アカデミー賞の授賞式に大物俳優がプリウスで乗り付けたことも、時代に先駆けるハイブリッド車というイメージを高め、人気を決定的にしたのだった。

もっとも、海外メーカーの多くは、ハイブリッド車はあくまでも燃料電池自動車や電気自動車などの次世代動力車が完成するまでのつなぎという立場を取り、その普及にも懐疑的だった。それは次世代自動車の開発に遅れを取った負い目から来る、苦渋の選択でもあったのかもしれない。

事実、今では多くの欧米メーカーもハイブリッド車をラインナップしているが、ほとんどがモーターでエンジンをアシストする、簡易的なシステムでしかない。

対して歴代のプリウスを通して磨き上げられたトヨタのハイブリッドシステムは、将来燃料電池自動車や電気自動車の時代が来ようとも応用が利く、高度な電動化技術として完成の域に達している。

特許も公開されたそれは、これからも日本が世界の自動車産業をリードしていく足場として、機能し続けるに違いない。

●プリウスの功績

地球環境に優しいクルマは我慢が必要。プリウスは今までのそんな常識を覆し、ハイブリッド車はもちろん、電気自動車やディーゼル車など環境に優しいクルマへの評価を変えた。2代目プリウスは地球温暖化に敏感なアメリカ・西海岸で人気が爆発。国内より北米で売れている。

PROTO TYPE

1994年、当初ガソリンエンジンだった計画がハイブリッドへと代わり、1995年の東京モーターショーにプロトタイプを出すこととなる。試作モデルは蓄電装置にキャパシタを採用していた。

1stプリウス

21世紀に間に合わせようと、正式な開発着手から約2年という異例のスピードで発売された初代プリウス。まだ問題点も多く、山道などではすぐに電池切れのカメマークがでて、パワー不足を感じるなど、ユーザーからの不満も少なくなかった。

2ndプリウス

スポーティな外観と実用性能の向上、相反する2つを実現

2代目プリウスの発売前に発表された新世代ハイブリッドシステム「THS2」を搭載。その大きな特徴はEV走行ができるようになったこと。10・15モード燃費は最高(Sグレード)で35.5km/Lとなった。またボディサイズの拡大、ノッチバックからハッチバックへの変更で、居住性の向上だけでなく積載性能も大幅アップとなった。なおバッテリーはニッケル・水素を踏襲。

●主要諸元 プリウスGツーリングセレクション(2003年式)

○全長×全幅×全高:4445mm×1725mm×1490mm ○ホイールベース:2700mm ○車両重量:1290kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(1NZ-FXE型):直列4気筒DOHC1496cc+モーター ○最高出力(モーター):77PS/5000rpm(50kW/1200~1540rpm) ○最大トルク(モーター):11.7kg・m/4200rpm(400N・m/0~1200rpm) ○燃料タンク容量:45L ○10・15モード燃費:30km/L ○最小回転半径:5.1m ○トランスミッション:電子制御式無段変速 ○サスペンション(前/後):ストラット式/トーションビーム式 ○タイヤ:195/55R16 86V ○価格(東京地区):257万円

3rdプリウス

市民権を得たハイブリッド車、国内市場で爆発的なヒット

THS2はシステム全体の90%以上を新設計。リダクションギヤ付きになりコンパクト化や性能アップを実現。省エネドライブを目で見て楽しめるエコドライブモニターも採用。プリウス以外にも拡大されていったハイブリッドの信頼性も向上し、プリウスの販売台数は爆発的に増えた。

●主要諸元 プリウスGツーリングセレクション(2009年式)

○全長×全幅×全高:4460mm×1745mm×1490mm ○ホイールベース:2700mm ○車両重量:1360kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(2ZR-FXE型):直列4気筒DOHC1797cc+モーター ○最高出力(モーター):99PS/5200rpm(60kW) ○最大トルク(モーター):14.5kg・m/4000rpm(207N・m) ○燃料タンク容量:45L ○10・15モード燃費:35.5km/L ○JC08モード燃費:30.4km/L ○最小回転半径:5.2m ○トランスミッション:電子制御式無段変速 ○サスペンション(前/後):ストラット式/トーションビーム式 ○タイヤ:215/45R17 87W ○価格(東京地区):270万円

4thプリウス

プリウス初の4WDモデルも投入

現行の4代目は新プラットフォームTNGAを採用し、走りの楽しさをさらに向上。またプリウス史上初の4WDモデル(E-Four)も設定されている。昨年末のマイナーチェンジでは内外装を刷新。またプリウスPHEVで好評だった11.6インチ縦型ナビもオプション設定された。

●主要諸元 プリウスAツーリングセレクション(2018年式)

○全長×全幅×全高:4575mm×1760mm×1470mm ○ホイールベース:2700mm ○車両重量:1370kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(2ZR-FXE型):直列4気筒DOHC1797cc+モーター ○最高出力(モーター):98PS/5200rpm(53kW) ○最大トルク(モーター):14.5kg・m/3600rpm(163N・m) ○燃料タンク容量:43L ○JC08モード燃費:37.2km/L ○最小回転半径:5.4m ○トランスミッション:電子制御式無段変速 ○サスペンション(前/後):ストラット式/ダブルウィッシュボーン式 ○タイヤ:215/45R17 87W ○価格(東京地区):300万6720円

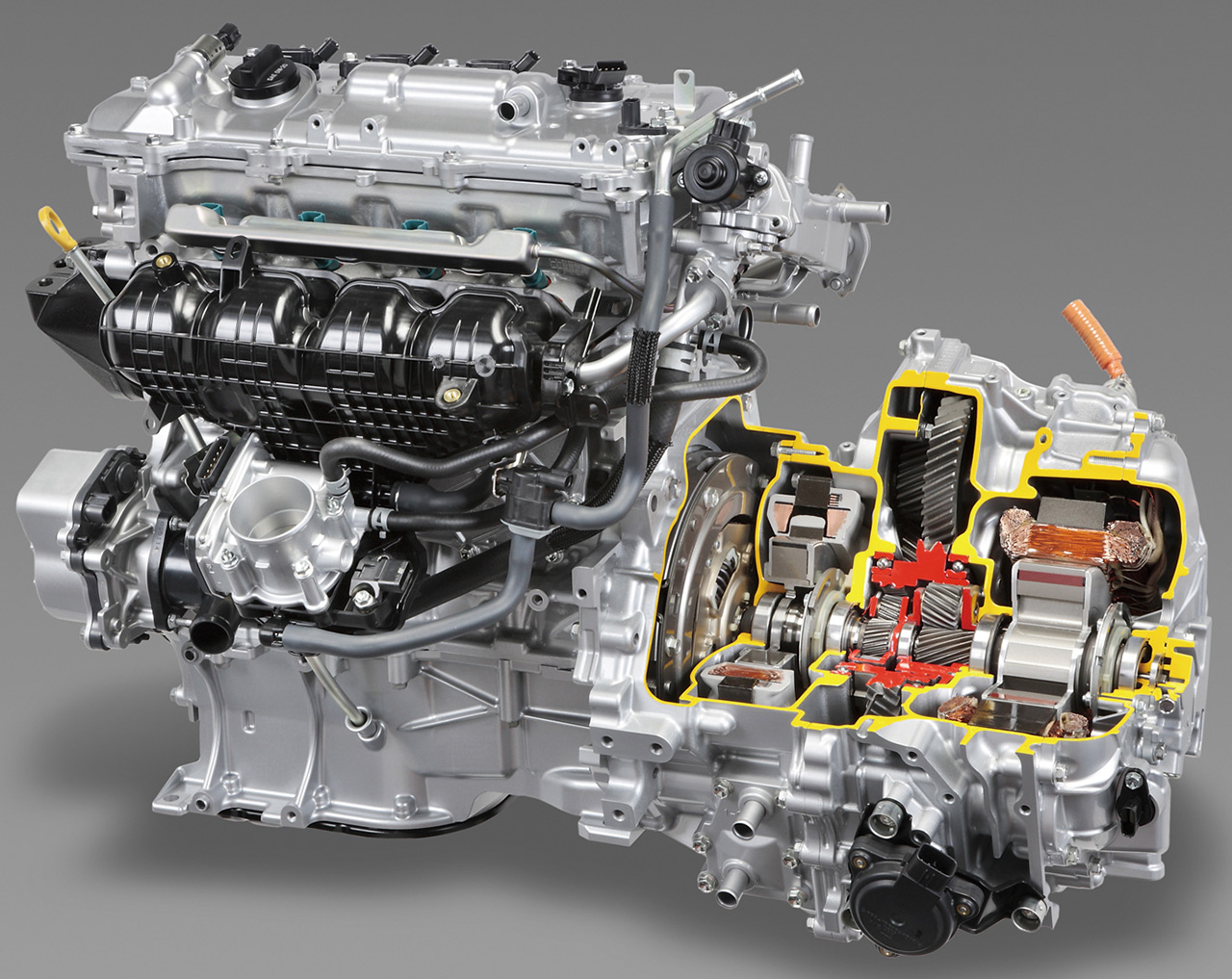

THS トヨタハイブリッドシステムの特徴

パラレル方式はエンジンの苦手な発進や急加速時にモーターの力を借りるというもの。一方シリーズ方式は駆動はモーターが担い、エンジンは発電用のみに使うというもの。THSはこの2つの中間で、エンジンは駆動にも発電にも働く。トヨタはハイブリッド車開発にあたり、最も困難な道を選んだともいえる。

プリウス年代記

●PROTO

1993年

G21プロジェクト発足。内山田主査を中心に、21世紀をリードする画期的な燃費向上への取り組みがスタート。

1995年

東京モーターショーにプリウスコンセプトを出品。

1996年

シリーズ・パラレル型のトヨタハイブリッドシステム(THS)が完成。

●1st

1997年

「21世紀に間に合いました」のキャッチコピーとともに12月に発売開始。

1998年

特別仕様車「Gセレクション」発売。

2000年

マイナーチェンジ。モード燃費は29.5km/Lまで向上。北米で販売開始。

2002年

一部改良。モード燃費は31.0km/Lに向上。

●2nd

2003年

フルモデルチェンジで2代目デビュー。

2004年

「S」と「G」をベースにした特別仕様車発売。

2005年

マイナーチェンジ。メーカーオプションナビがDVDからHDDに。

2007年

プリウス生誕10周年記念モデル発売。

●3rd

2009年

3代目プリウス発売、2代目もEXとして併売された。

2011年

EX販売終了。マイナーチェンジ(内外装デザイン変更など)。

●4th

2015年

4代目プリウス発売。

2017年

一部改良。

2018年

マイナーチェンジ(エクステリアの変更、装備の見直しなど)。

セダンに代わる新たなファミリーカー、ミニバン黄金時代

車内をリビングのように使え、大物荷物が積めてアウトドアの前線基地にもなるミニバンは、良きパパはもちろん、アクティブな若者たちにも受け入れられた。そして今なお、その人気は根強い。

幸せな家族の「動くお茶の間」

今の子供にクルマの絵を描かせると、多くはタイヤのついた四角いハコを描くという。日本がマイカー時代を迎えた1960年代には、クルマと言えばセダンを指したが、21世紀の日本のファミリーカーは四角いミニバンが常識なのだ。

ミニバンブームは、1980年代初頭に世界で同時多発的に生まれた。米国ではダッジ(クライスラー)ボイジャー、欧州ではルノーエスパス、日本では日産プレーリーや三菱シャリオなどが乗用車ベースのミニバンの先鋒となった。

ただし、欧米では1990年代後半には下火になる。米国では、ミニバンは子供をサッカークラブなどに送迎するママの乗り物と見なされ、男性が乗りたがらなくなった。欧州では、ミニバンは小さなバスに近い扱いであり、ファミリーカーとしては定着しなかったのだ。

しかし、日本では違った。子供を送迎するママドライバーも多いのは米国と同じだが、日本ではそれをパパが運転しても家族想いと評価された。多彩なシートアレンジや電動スライドドアなど、使い勝手にも工夫を凝らした国産ミニバンは、家族がくつろぐもうひとつの居間としても機能した。

アルファードのような大柄なモデルは強い父親の象徴としても歓迎された一方、5ナンバーサイズのコンパクトミニバンも、日本車ならではの高度なパッケージングによって広くて快適な室内を実現。得意のハイブリッドで燃費も改善したミニバンは、家族の幸せな足として21世紀の日本の定番ファミリーカーとなったのだ。

その車型も背の高い箱型ボディにスライドドアを備えたトラディショナルなバンタイプだけでなく、ステーションワゴンのような低い車高にスイングドアと3列シートを備えたモデルなど、多彩な商品企画が生まれている。2列シートの軽自動車でも、ミニバン的な背の高いパッケージで広い室内を実現させたモデルが人気だ。

ただし、さしもの日本でも、そろそろミニバンは飽和状態を迎えつつある。しかも、海外では既に市場自体がほとんど終わったミニバンは、日本国内専用の商品企画となってしまった。その流れを受けて、マツダのようにミニバンからの撤退を表明するメーカーも出現している状況だ。

そこでミニバンの次のトレンドとして期待されているのが、世界的に人気のオンロードSUVの多人数乗車仕様。マツダCX-8や三菱アウトランダーのような3列シート専用車も出てきたし、日産エクストレイルやホンダCR-Vのように、3列目が選択できる車種も出てきた。今後もさまざまな商品企画の試みが続くだろう。

HONDA 2代目ステップワゴン(左)

FF方式が生んだ低床、スクエアなボディによる広い車内が特徴。テーブルとして使える2列目バタフライシートや対座機能、またKIDからとったグレード名などとことん家族を意識したミニバン。

●主要諸元 ステップワゴン2.0K(2001年式)

○全長×全幅×全高:4670mm×1695mm×1845mm ○ホイールベース:2805mm ○車両重量:1510kg ○乗車定員:8名 ○エンジン(K20A型):直列4気筒DOHC1998cc ○最高出力:160PS/6500rpm ○最大トルク:19.5kg・m/4000rpm ○燃料タンク容量:60L ○10・15モード燃費:13.2km/L ○最小回転半径:5.3m ○トランスミッション:4速オートマチック ○サスペンション(前/後):ストラット式/ダブルウィッシュボーン式 ○タイヤ:195/65R15 ○価格(東京地区):229万8000円

TOYOTA 初代ヴォクシー(右)

販売店違いのノアの兄弟車で、ファミリー色の強いノアに比べ、やんちゃな見た目を売りにした。ルーツはキャブオーバーのタウンエースで、初代の頃からレジャー向けのワゴンをラインナップした。

●主要諸元 ノア2.0S Gセレクション(2001年式)

○全長×全幅×全高:4615mm×1695mm×1850mm ○ホイールベース:2825mm ○車両重量:1490kg ○乗車定員:8名 ○エンジン(1AZ-FSE型):直列4気筒DOHC1998cc ○最高出力:152PS/6000rpm ○最大トルク:20.4kg・m/4000rpm ○燃料タンク容量:60L ○10・15モード燃費:14.2km/L ○最小回転半径:5.5m ○トランスミッション:4速オートマチック ○サスペンション(前/後):ストラット式/トーションビーム式 ○タイヤ:195/65R15 ○価格(東京地区):228万円

ノア/ヴォクシー対ステップワゴン対セレナ

ノア(初代)

ステップワゴン(2代目)

セレナ(2代目)

車内の広さや積載性、シートアレンジの豊富さはLクラス並み。それでいて5ナンバーサイズに収まり、価格も手頃な2L級の1BOX型ミニバンは、今なおファミリーミニバンの王道だ。なかでも当時、常に販売ランキングの上位に名を連ねていたのがこの3車。本誌もこの時期、3車を中心にしたファミリーミニバンの比較試乗を毎号のように目玉として掲載している。

ウィッシュ対ストリーム

1BOXタイプのように重くないので機動性や燃費に優れ、なおかつ3列目シートをもつステーションワゴン型ミニバンとして、まず市民権を得たのがホンダのストリーム。発売10か月で10万台を超える人気を誇ったが、後を追った同コンセプトのトヨタ・ウィッシュに販売で逆転されてしまう。THの「仁義なき闘い」として有名だ。

ウィッシュ(初代)

ストリーム(初代)

アルファード対エルグランド

エルグランドは商用1BOXを代表するキャラバンがルーツ、一方アルファードはハイエース、グランビアという流れの中、2代目エスティマをベースに開発されている。当初の一番の違いはFRのエルグランドに対しFFのアルファードという構図。代を重ねるたびに大パワーや豪華な先進装備という高級車の資質で競うようになる。

アルファード(初代)

エルグランド(2代目)

SクラスからLクラスまで全盛期は30車近くを数えたミニバン

スバルやスズキなど遅れをとっていたメーカーも参入し、2000年代前半には30車あまりを数えた国産ミニバン市場。そのタイプもサイズも実に多種多様だった。あれから約20年、今もミニバンは人気だが、一世を風靡したステーションワゴン型のストリームやウィッシュがなくなる、SUVタイプの3列シート車の台頭などその潮流は変わってきている。

MAZDA ボンゴフレンディ

オートフリートップ(AFT)は大人2名の就寝も可。ファミリーにも人気だった。AFTの全高は2mを超えるため、高さで3ナンバーとなった珍車だ。

MITSUBISHI ディオン

ステーションワゴン型と1BOX型の中間的立ち位置。スライドドアではなく、ミニバンとしての使い勝手は今ひとつ。GDIターボ車を設定するなど走りを売りにした。

SUBARU トラヴィック

当時ミニバンのなかったスバルは、提携関係にあったオペル・ザフィーラを「トラヴィック」として販売した。国産とは違う高速安定性能など評論家筋の評価は高かった。

時代を先取りしたパイオニア、不発に終わった冒険者たち

出せば売れた時代は終わり、各社から次の時代のトレンドリーダーを目指した意欲的な新型車も数多く登場した。その斬新なフォルム、コンセプトは今も多くの人の記憶に残っているはず。

MITSUBISHI i/i-MiEV

大胆なワンモーションフォルムや2550ミリという超ロングホイールベースはエンジンをリヤミッドシップマウントとすることで実現した。広さ重視のハイト系軽の牙城を崩せず、販売は苦戦した。

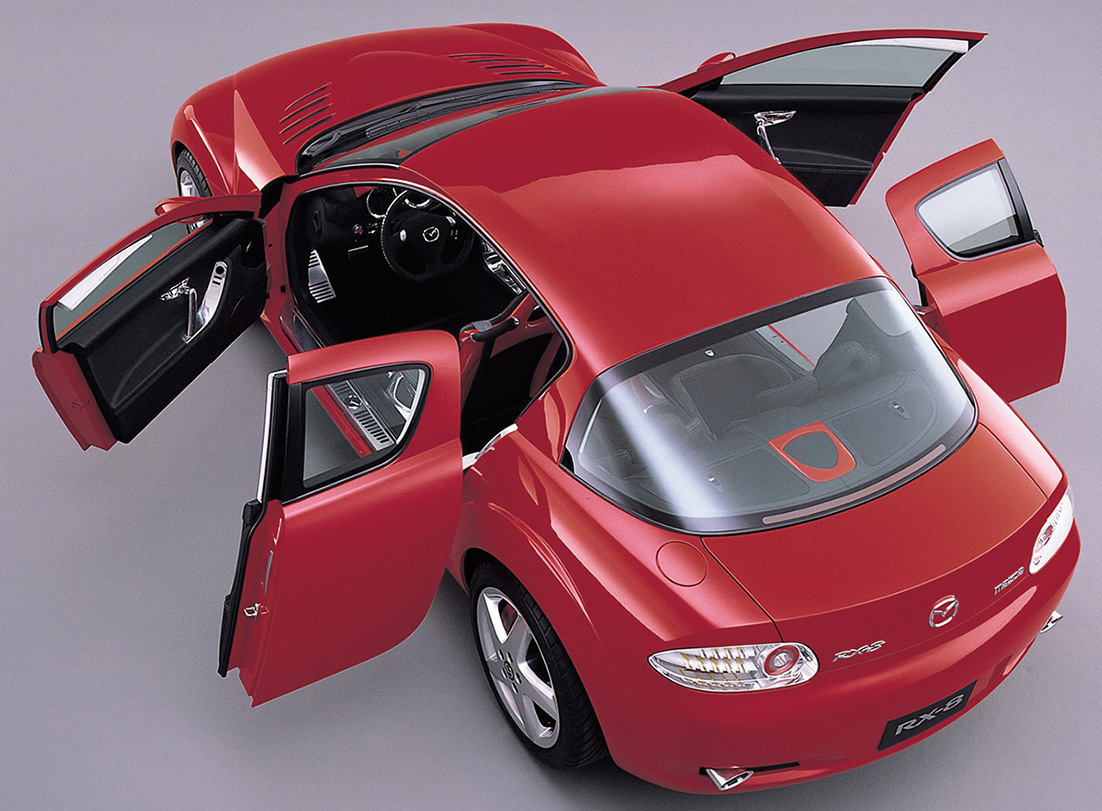

MAZDA RX-8

いまのところ、マツダ最後のロータリーエンジン搭載モデルとなっている観音開き4ドアクーペ。21世紀のロータリースポーツとして期待されたが2012年に生産を終了。

TOYOTA iQ

全長3m以下という小ささながら、安全性や装備はハイクオリティという新発想の世界戦略シティランナバウト。日本版スマートとして期待されたが、2016年に販売を終了した。

HONDA EDIX

3×2の2列シートの6人乗り。6つの座席は全て独自にスライドし、大人6名乗車でも窮屈感を感じないように工夫している。ちなみにホンダはミニバンとして発売した。

SUZUKI TWIN

軽自動車規格上限よりかなり小さいマイクロサイズ(全長2735mm)の2人乗り軽クーペ。ガソリンのベーシック仕様は49万円。ハイブリッドはモーター出力6.8PSのパラレル方式。

データで見る進化と変化、クルマづくり60年の変遷

クルマはタイヤやランプ、ガラスなど実に裾野の広い商品だ。白熱電球からLEDへ、例えばヘッドランプひとつをとってもこの60年の進化は驚くばかりなのだ。

信じる力で築いた夢の未来

1955年に初の本格国産乗用車として初代クラウンが誕生したころ、日本の自動車産業が世界をリードする未来を予想する人はいなかった。海外との技術格差は絶望的なほど大きく、庶民がマイカーを持つことなど想像すらできない。乗用車は輸入車だけで十分という声も、経済界には根強かった。

事実、国産最高級車のクラウンですら、初期モデルでは大型の曲面ガラスが製造できず、フロントウインドウは左右で分割されている。発売の2年後に海を渡ったクラウンは、アメリカでフリーウェイの流れに乗れない低性能車と酷評され、同時期に上陸したダットサンも、ブリキのおもちゃ呼ばわりされていたのだから、国産車不要論もあながち暴論ではなかった。

しかし、それからたった10年あまりで日本はマイカー時代を迎え、15年後にはアメリカに次ぐ世界第二位の自動車生産国になった。そして20年後には、そのアメリカでサニーやカローラ、シビックが当たり前に街を走り、フェアレディZやセリカが、イケてる若者のアイコンになったのだ。

30年後には、日本車は世界一の信頼性と折り紙が付けられ、40年後には、高級ブランドとしても成功するにいたる。さらに60年後には、世界初の量産電気自動車や燃料電池自動車をも世に出した。

自動車を取り巻く市場や環境が大きく変化しつつある今、日本の自動車産業の将来を危惧する声を聞くこともある。曰く、ガラパゴス化した日本では、欧米に太刀打ちできない。曰く、次世代自動車の開発で、日本は立ち遅れている。曰く、日本の自動車メーカーは将来は生き残れないだろう……。

過去の60年で、そんな悲観論をどれだけ聞いてきただろう。そしてどれだけそれが外れただろう。

日本は、いつの時代にも懸命に知恵を絞って困難な壁に挑み、克服して今日を築いた。国内市場がいくらガラパゴス化しようとも、今日の日本車は世界の市場に合わせて開発され、世界の工場で作られ、そして売れている。

世界有数の素材メーカーや化学メーカー、電機メーカーなどを擁し、高度なハイブリッド車を生んだ日本の総合力は、世界がどんな次世代車に舵を切ろうと追随できる態勢と実力を備えている。

本誌が創刊された60年前の人々にとって、21世紀は想像もつかない、けれど夢のある未来だったことだろう。今、私たちは知っている。未来とはその夢を見続け、実現させるために努力することで、自らの手で造り上げるものだと。

私たち自身が信じ続ける限り、日本の自動車産業とカーライフの未来は、輝き続けるのだ。

大きくなっていった軽自動車

軽自動車は日本が誇るガラパゴス化商品だが、安全面を理由にボディサイズを拡大、それに伴い排気量もアップし、今や居住性も走りもファミリーカーとして十分な性能を持つまでになっている。試験的に始まった一部高速道路では120km/hの高速巡航も可能なのである。

SUBARU 360(1958年) 国民車構想の条件を完全にクリアした訳ではないが、国産初の庶民のクルマとなったてんとうむし。その全長は2995mm、2スト2気筒エンジンの馬力は16PSにすぎなかった

SUBARU レックス550(1978年) スバル360、R-2につづくスバル軽自動車の第三世代。伝統のRR方式を踏襲。1973年にエンジンを2ストから4ストに変更。軽の規格変更に伴い500cc、5

SUZUKI ワゴンR(1993年) 初代ワゴンRの全長は3295mm。ターボエンジンは当初は61PSだったが、1995年のマイナーチェンジで自主規制値いっぱいの64PSに引き上げられた。

HONDA N-BOX(2019年) 今、最も売れている軽自動車。トール革命と呼ばれた初代ワゴンRの全高が最大1695mmだったのに対し、こちらは最大で1815mm。背高人気はまだまだ続く?

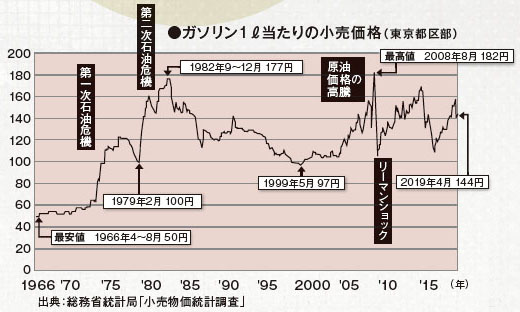

時代に翻弄されてきたガソリン価格

ほとんどの石油を輸入に頼る日本の場合、ガソリン価格は世界的な景気に左右される。一方そんな一時的な価格の乱高下を別にすれば、ガソリンは比較的値上がりの少ない安定価格の商品だ。ちなみに160円/Lを超えた場合、特例税率を適用するというトリガー条項は、東日本大震災で一旦停止になっている。

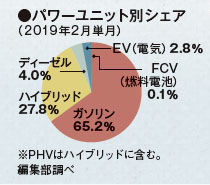

パワーユニット別シェアを見てみると

わずか20年前に量産がはじまったハイブリッド車が、いまや全体の27.8%を占める。4台に1台以上の割合だ。欧州で人気の高いディーゼルは、黒煙問題でたたかれた1980年~1990年代に比べれば増えてはいるが、今後大きく台数を増やしていくかは不透明だ。

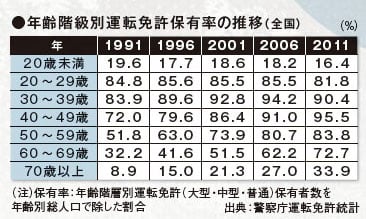

運転者の高齢化は、まだまだすすむ?

若年層の免許保有率がじわじわ下がっているのに対し、高齢者の免許保有率は爆発的に伸びている。この状況は今後も間違いなく続く。そんなことを考えても、先進安全装備の普及は急務。来年にも自動ブレーキの新車搭載を義務付ける法案が可決される可能性もある。

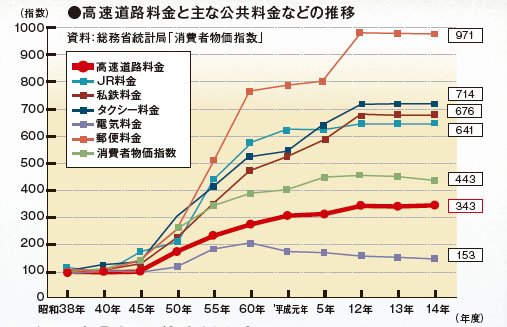

意外に優秀な「高速道路料金」?

左のグラフは総務省がまとめた昭和38年を起点とした物価指数の推移。値上がりが大きいのが郵便料金で、昭和38年には5円だったはがきは現在は62円。値上がり率は12倍以上。高速の料金の値上がりは比較的少ない。でも本来高速道路は建設費をペイすれば無料化するという前提だったはずでは…。

先進安全装備の普及、そして自動運転へ

追従型のクルーズコントロールや自動ブレーキ、レーンキープアシスト……。これら先進安全装備のレベルアップの先に自動運転はある。現在でも高速道路や駐車場入れなど、限られたシチュエーションでの一部自動運転は実現している。ただ完全自動運転には国際的な合意やインフラの整備、またもしもの時の法律など技術以外にも問題は山積み。まだ少し時間がかかる。