車の歴史

更新日:2019.01.28 / 掲載日:2019.01.26

月刊自家用車とニッポンのクルマ60年

公害問題と石油ショックが日本の飛躍の背中を押した

もしも日本が資源大国だったなら、きっと今日はないだろう。広大で肥沃な国土でも同じこと。いつも何かが足りず、足りないその何かを知恵で補うことで、日本は、そして日本人は繁栄を築いた。1970年代は、まさにそんな日本らしさが凝縮された時代だ。

輸入した資源や原材料を加工して付加価値をつけ、製品として輸出するという戦後の成長を支えてきたビジネスモデルが、公害問題や排ガス規制という強い逆風に立て続けに見舞われる。さらに頼みの綱である石油の供給が、中東の紛争をきっかけに滞り、価格が高騰して、市民生活や企業活動の足元をくじいたのだ。

しかし、それらの危機をむしろ成長のバネにして、日本はさらなる飛躍の礎を築く。公害や排ガス規制をいち早く乗り越えた高い技術は世界で認められて、安かろう悪かろうというそれまでの日本車の評価を一変させた。石油危機も、巨大な北米市場において燃費のいい日本車への関心を高める結果となり、彼の地への輸出は倍々ゲームの勢いで伸びた。

世界に吹いた逆風は、むしろ日本にとっては世界に羽ばたく好機となる、追い風として作用したのだ。

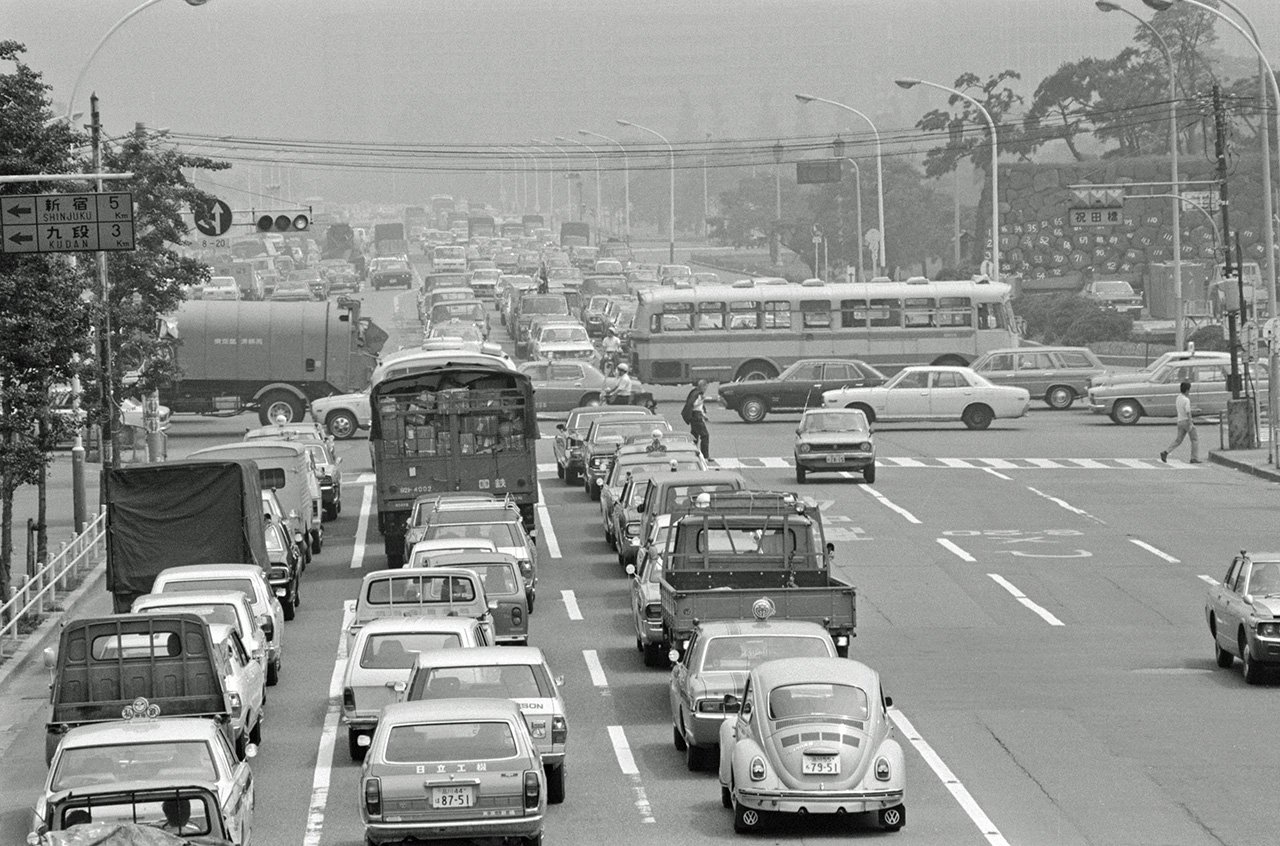

東京都心の道路事情

1970年、杉並で初めてその被害が確認された光化学スモッグ。同年には牛込柳町で有鉛ガソリンによる鉛中毒事件も起こり、自動車は公害問題の元凶と見られるようになる。トラックやバスに続き乗用車が急増し、1970年代初頭の東京の幹線道路はまさにクルマの洪水。日本の自動車排ガス規制は毎年のように厳しくなっていった。

CVCCエンジン発表

1970年、米国議会にマスキー法が提出される。実現不可能と言われたこの規制を世界で初めてクリアしたCVCC。写真は1972年10月に赤坂プリンスホテルで行われた発表会での本田宗一郎。

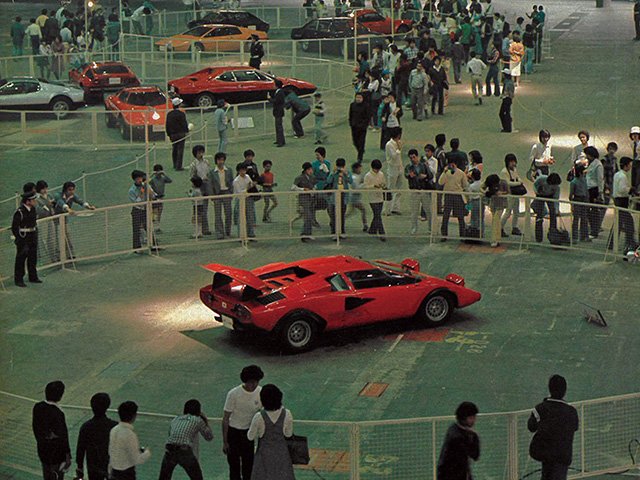

スーパーカーブーム到来

漫画「サーキットの狼」をきっかけに、スーパーカー人気に火が付き、それをきっかけにレースやRCカーにも注目が集まる。スーパーカーショーが各地で行われ、カメラを手にした少年達が群がった。

昭和50年 自動車排出ガス規制

厳しい数値を掲げた昭和50年排ガス規制だが、本家マスキー法が延期となったこの時期、その実施に疑問も生じている。日本メーカーには実現可能でも輸入車には厳しいこの規制が、貿易問題に発展する懸念もあったようだ。結果、輸入車に特例措置が設けられたり、バスやトラックは乗用車よりかなり緩い規制値となるなど、本来の大気汚染防止に効果が十分なのか、疑問視する声もあがった。

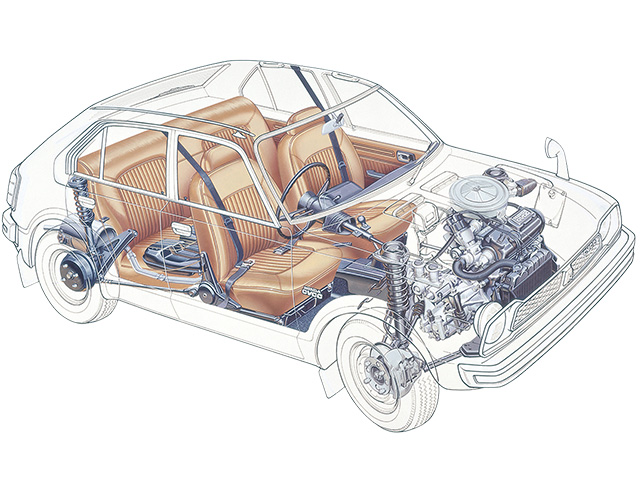

「環境の時代」のトップランナーとなったシビック

1960年代を代表するクルマがカローラなら、1970年代はシビックと言っていいだろう。FF2BOXという高効率パッケージングを採用し、CVCCで世界を驚かせたコンパクトカーは、その後の日本のクルマづくりにも大きなインパクトを与えた。

●主要諸元 シビック2ドアDX(1972年式)

○全長×全幅×全高:3405mm×1505mm×1325mm ○ホイールベース:2200mm ○車両重量:615kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(EBI型):直列4気筒SOHC1169cc ○最高出力:60PS/5500rpm ○最大トルク:9.5kg・m/3000rpm ○燃料タンク容量:38L ○燃料消費率(舗装平坦路60km/h):22km/L ○最小回転半径:4.7m ○トランスミッション:前進4段、後進1段 ○サスペンション(前/後):ストラット式独立懸架/ストラット式独立懸架 ○タイヤ:6.00-12-4PR ○価格(東京地区):47万5000円

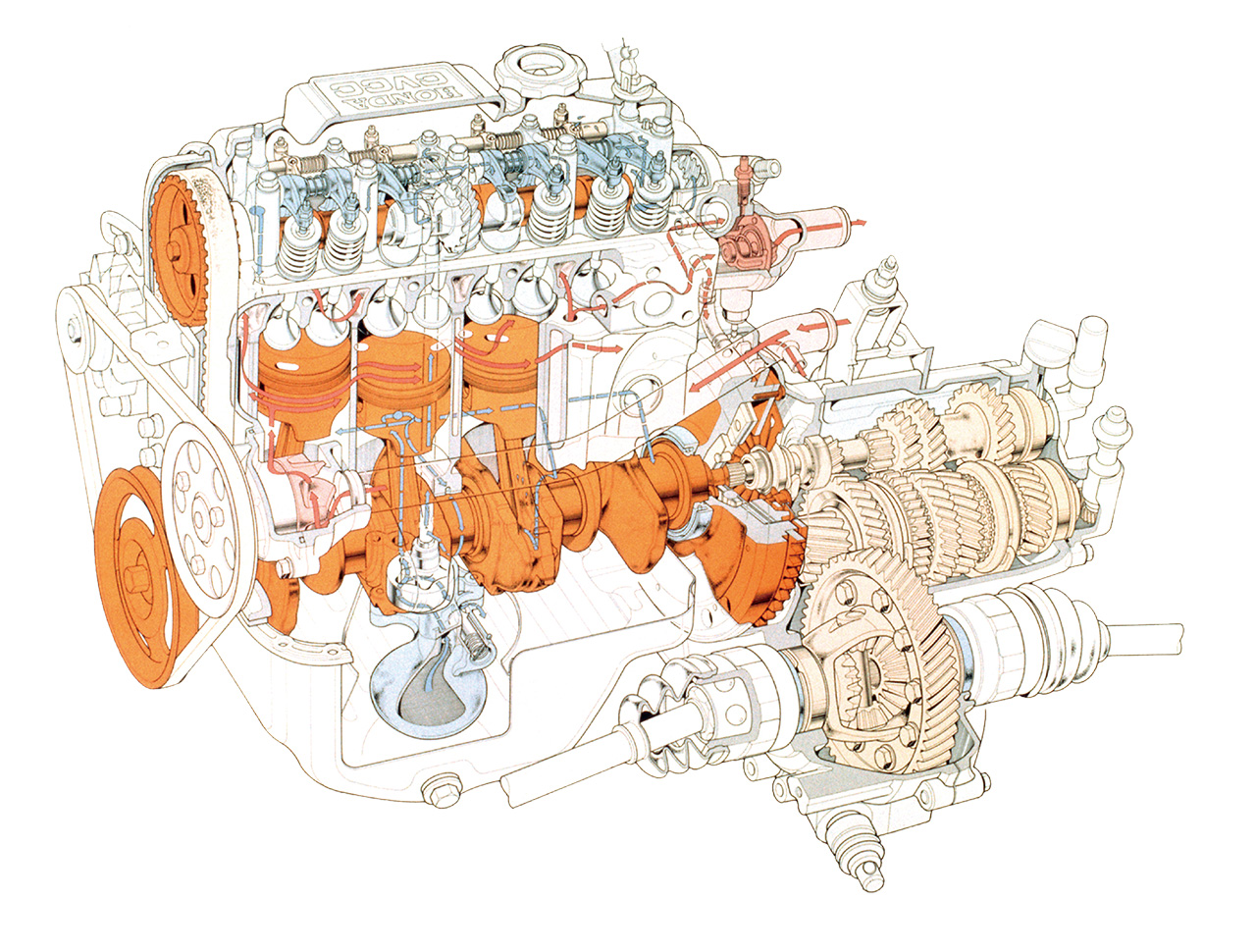

CVCCエンジンの原理

主燃焼室の上部に設けられた小さな副燃焼室で濃い混合気に点火、その強い炎を薄い混合気の主燃焼室に伝播させることで、完全燃焼させるというのがCVCCの考え。薄い混合気を完全燃焼させることで排ガスはきれいになり、触媒など後処理装置が基本的に不要なので、燃費に悪影響もない。またシリンダーヘッド上部の改良だけですむため、他エンジンにも手軽に応用ができた。

技術で手にした世界の賞賛

モータリゼーションが早くから発達したアメリカでは、1940年代にはロサンゼルスのスモッグが問題となっていた。その原因が、主に排ガス中にふくまれるCO(一酸化炭素)とHC(炭化水素)、NOx(窒素酸化物)であることもわかり、1960年代には様々な形で排ガス規制が始まる。日本でも、1968年に大気汚染防止法が制定されて、まずはCOの排出量から規制の対象となった。

そうした中で、1970年にアメリカで成立したのがエドモンド・マスキー上院議員が提出した大気浄化法改正法だ。1975年(NOxは1976年)から、1970年型~1971年型車と比べてCOとHC、NOxのそれぞれ90%以上削減を義務付ける内容は、自動車メーカーの強い反発を浴び、アメリカでは1973年に延期が決まる。しかし日本では、昭和50年規制、53年規制と呼ばれる、マスキー法を参考に基準値を定めた世界で最も厳しい排ガス規制が予定通りに実施されることが決定したのだ。

その規制値をいち早くクリアしてのけたのが、ホンダのCVCCエンジンだった。副燃焼室で少し濃い混合気に点火することで、主燃焼室の薄い混合気を完全燃焼させるメカニズムは、ホンダらしい独創的なもの。1973年にシビックに積まれて発売されると、日本はもちろん、マスキー法の実施が延期された北米市場でも人気を呼ぶ。

1960年代にF1への参戦などで高性能イメージを醸成し、1960年に発売した軽自動車のN360でも高性能競争の先頭を走ったホンダだが、その高性能ゆえのトリッキーな操縦性は、欠陥車疑惑をかけられてしまう原因ともなった。

しかし、CVCCエンジンの開発成功は、高性能を実現させた高い技術は環境性能にも威力を発揮することを、わかりやすく示した。当時の日本では、まだまだマイカーは堂々とした押し出し感のあるセダンが好まれた時代だったが、いち早くFF2BOXというレイアウトを採用したシビックは、欧州的な合理的な価値観を持つ、知的なクルマというイメージを与えることにも成功。決して高い動力性能ではないにもかかわらず、若者からも注目されたのだ。

シビックの爆発的と呼べる人気は、4輪メーカーとしては後発のホンダを、たちまちのうちにメジャーブランドへと押し上げた。その勢いに乗ったホンダは、1976年にはひとクラス上のアコードを投入。こちらも日本以上に世界での好評を得て、今日のホンダへとつながる足掛かりとなる。

逆風に立ち向かって生まれた独創的な技術は、業界の勢力図を塗り替えるほどのインパクトを持って時代を駆けていった。

1200RS

1974年に追加された1.2Lのツインキャブエンジン(76PS)や5速MTを採用した初代シビックのホットバージョン。RSはロード・セーリングの略。1975年の全車CVCCエンジン搭載に伴い、1年も経たずにカタログから消えた。

3ドアハッチバック

FF2BOXながら独立トランクを持つ2ドアセダンでスタートしたシビックだが、デビュー1か月後にはリヤゲートを持つ3ドアハッチバックが追加された。その後も4ドアセダン、5ドアハッチバックバンと車種を拡大。

時代に翻弄されたロータリー

燃費は良くないがNOx排出量が少なく、環境時代の切り札と期待されたロータリーエンジンだったが、オイルショックによりその勢いに急ブレーキがかかる。そんな逆風の中、ロータリー本来の長所を生かしたサバンナRX-7が登場した。

両刃の剣だった高性能

CVCCエンジンに続いて厳しい排ガス規制をクリアしたのは、意外なことに高性能が売り物のロータリーエンジンだった。

ロータリーは燃焼室の温度がレシプロエンジンより低く、排ガス中のNOx濃度が低い。半面、HC濃度は高かったが、東洋工業(現・マツダ)の技術陣は、排ガスにポンプで高温の空気を送り込み、有害物質を燃やし尽くすサーマルリアクター方式によって、厳しい規制値をクリアしたのだった。

シビックと同様に、高い技術力を証明したロータリーエンジンは、北米市場でのマツダブランドの人気を確固たるものにした。1970年に6000台に過ぎなかった北米での販売台数は、ロータリーエンジンを積むサバンナ(現地名・RX-3)の人気で急上昇。1973年にはじつに15万台近くを売る。

ところが、同年末の石油ショックが、せっかく高まったロータリーの人気に水を差した。薄い混合気を燃やし尽くすCVCCエンジンが低燃費性能でも評判を呼んだのに対して、高性能と引き換えにけっして低燃費とは言い難かったロータリーエンジンは、ガスイーター(ガス喰い)の汚名を着せられて、ぱったりと売れなくなってしまったのだ。

ロータリーエンジンは同クラスの出力を発揮する大排気量レシプロエンジン車と比べれば、極悪の燃費とは言えなかったが、軽量コンパクトという特性がアダとなり、ガス喰いの風評が立ってしまったのだ。加えて、排ガス対策の決め手となったサーマルリアクター方式が、ポンプなどの負荷により燃費には不利なメカニズムだったことも拍車をかけた。

コスモスポーツに始まり、大衆車のファミリア、スタイリッシュな上級車のルーチェ、欧州車感覚の中型車のカペラ、スポーティなサバンナとロータリーエンジン搭載車種を増やした東洋工業は、ピックアップトラックやマイクロバスにまでロータリーエンジンを積んでいた。しかし、そんなフルラインロータリー化計画も、北米市場の販売失速で頓挫してしまう。

東洋工業に続いて、日産やGMも排ガス規制をクリアするためにロータリーエンジンの開発を進め、市販目前までこぎつけていたが、それらもお蔵入りしてしまった。

一方、1970年代後半になると、燃料噴射や三元触媒などの技術が確立されて、排ガス規制の達成が容易になる。そこで東洋工業は捲土重来を期して、ロータリーエンジン専用スポーツカー、RX-7を1978年に投入。軽量コンパクトで高性能という特性を生かした商品企画は世界で認められて、マツダの名を再び轟かせたのだった。

マスキー法がロータリーエンジンの追い風に

トヨタ、日産をはじめ多くのメーカーが期待していたマスキー法の一年延期申請が、米環境保護局に却下されてしまった。1975年の施行に間に合う輸出車を完成させるにはもう時間がない。ということで各社が飛びついたのがロータリーエンジン。先陣を切り日産はサニーのREコンセプトモデルを今年のモーターショーに出品。勢いに乗る東洋工業は、ロータリーエンジン車をバスやトラックにまで拡大していった。

マツダ・ロードペーサー

豪州ホールデン社製フルサイズセダン「HJ」を東洋工業が「ロードペーサー」の名で販売。オリジナルの4.1L・V8エンジンのほか13Bロータリー車も設定。全長4.85m×全幅1.885mのサイズはセンチュリー/プレジデントに匹敵。

日産・サニーREコンセプト

日産はNSUからライセンスを買い、独自のREを開発、サニーに搭載し1972年の東京モーターショーに出品した。単室容積500ccの2ローターで、公称馬力は120HP。

マツダ・Bシリーズピックアップ

1974年に北米で発売された1t積みのライトトラック。13B型ロータリーエンジン搭載モデルはシャシーも強化され、フロントディスクブレーキや5速マニュアル車も選べるようにしている。

マツダ・パークウェイロータリー26

世界初のRE搭載マイクロバスとして1974年に登場。全長6.195mで26名乗り、車両重量2835kgのバスに積まれたのは13Bロータリー。パワー不足は否めず、高回転を多用するため燃費は悪く、140Lのガソリンタンクが積まれた。

サバンナRX-7(SA22)

排ガス規制にオイルショック、スポーツカー不毛の時代だからこそ、あえてマツダは小型軽量で高性能というロータリーエンジンのメリットを生かしたスポーツカーを開発した。コスモスポーツの思想を受け継いだ低重心の空力ボディ、50対50に限りなく近づけた前後重量配分なども高い評価を受け、サバンナRX-7(SA22)はロータリーロケットの愛称で世界のスポーツカーファンに絶賛された。そのころロータリーエンジンをガス喰いと揶揄していた米国のユーザーも、その性能と価格の安さに賛辞を贈った。このクルマの成功で、ロータリーは再び息を吹き返し、パワーアップや燃費向上の研究もすすめられた。

初代RX-7は12A型ロータリーの130PSで始まり、その後ターボチャージャーの装着で165PSにパワーアップ。2代目のFCでは13B型ターボを積み、当初は185PS、その後215PSへ性能アップ。さらに3代目のFDでは、当時の国産車の自主規制値だった280PSに達し、世界を代表する量産型ピュアスポーツの一台として君臨した。

●主要諸元 サバンナRX-7 GT(1978年式)

○全長×全幅×全高:4285mm×1675mm×1260mm ○ホイールベース:2420mm ○車両重量:1005kg ○乗車定員:4名 ○エンジン(12A型):水冷直列2ローター573cc×2 ○最高出力:130PS/7000rpm ○最大トルク:16.5kg・m/3000rpm ○燃料タンク容量:55L ○0-400m加速:15.8秒 ○最小回転半径:4.8m ○トランスミッション:前進5段、後進1段 ○サスペンション(前/後):マクファーソンストラット式独立懸架/4リンク+ワットリンク式リジッド ○タイヤ:185/70SR13 ○価格(東京地区):144万円

軽自動車にも吹き荒れた排ガス規制の逆風

高性能モデルが人気となっていた軽自動車にも厳しい排ガス規制は突きつけられる。さらに昭和20年代から、台数が少なく影響が少ないと廃止されてきた軽自動車の検査制度(車検)も、1972年からの実施が決まり、軽自動車の販売にも急ブレーキがかかった。

ホンダ・Z(1970-1974年)

N3となったホンダN360のクーペ版として登場した4人乗り3ドア。エアロビジョンと呼ばれた水中メガネ風のガラスハッチが特徴。精悍な外観同様、フライトコックピットと呼ぶ豪華でスポーティなインパネも話題になった。

ホンダ・ライフステップバン(1972-1974年)

ホンダ初の4ドア車をラインナップした、ライフのプラットフォームで造られたセミキャブオーバーバン。かわいい外観と自由に使える空間はビジネスユーザーを超えて人気に。その後ホンダは1980年代まで軽自動車から一時撤退する。

三菱・ミニカF4(1972-1976年)

新開発の水冷4サイクルエンジンを搭載したファミリーモデルとして「F4」のサブネームが与えられた3代目ミニカ。サッシレスのリヤガラスはテールゲートのように大きく開き、レジャーユースにも便利だった。

スバル・レックス(1972-1981年)

スバル360、R2の後を受けたスバル軽の第三世代。RR方式は継承したが、かわいらしい「てんとう虫」路線から、レオーネにも通じる精悍なデザインに変身。排ガス規制のためモデル途中でエンジンを2ストから4ストに変更。

スズキ・ジムニー(1970-1981年)

軽自動車規格に収まる本格ジープスタイルの四輪駆動車。世界中でいまなお愛されるジムニーの歴史はここに始まった。初期型はキャリイの空冷2サイクルエンジンを搭載、1972年に水冷に変更、1976年には軽の規格変更で550ccになる。

スズキ・アルト(1979-1984年)

550ccへの軽規格の拡大もあって、いったん落ち込んだ軽の人気は再び上昇に転じる。それを決定的にしたのが47万円のアルト。衝撃の販売価格に税金でも有利な商用モデル(ボンネットバン)。バックオーダーをかかえる大ヒットを記録した。

1970年代のエポックカー

カローラとサニーの大ヒットもあり、1970年代、自動車は急速に庶民のものになっていった。公害や石油高騰の逆風は吹きつつも、この時期メーカー各社はじつに多種多様な新型車を登場させている。ハイソカーやRVという言葉もこの時代に登場したのだ。

花開いた多彩な商品企画

排ガス規制や石油ショックなど、多くの難題に見舞われた1970年代の自動車業界だが、商品企画という点では、大きく飛躍した時代ではあった。1966年にサニーとカローラで幕を開けたマイカー時代は、1970年代になるとすっかり定着。1970年に登場した2代目のサニーとカローラには、手ごろな価格のクーペが最初から設定されるなど、若者にも手の届くスポーティカーが相次いで登場した。

軽自動車においても、ジウジアーロデザインのスタイリッシュなフロンテクーペや、軽自動車初のピラーレスハードトップとなるフェローMAX、ホンダZなど、個性派が覇を競った。世界最小の本格オフローダーとなる初代ジムニーが誕生したのも1970年のこと。レジャーブームが叫ばれる豊かな日本で、クルマはただの憧れではなく、暮らしや趣味を充実させる伴侶としても定着していったのだ。

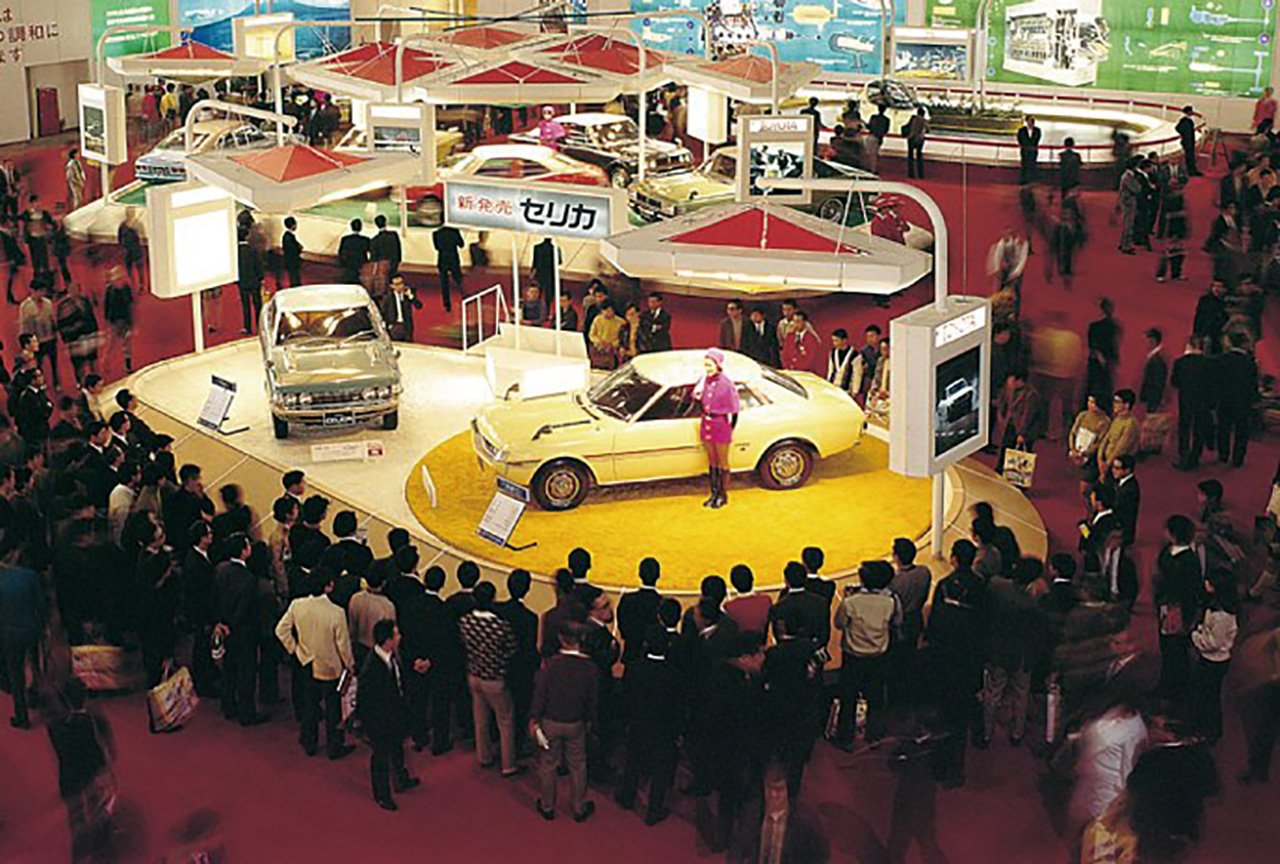

そうした中でも、若者たちの羨望の的となったのは、やはりスタイリッシュで高性能なクーペだった。中でも圧倒的な人気を得たのが、「未来の国からやってきた」をキャッチフレーズに1970年暮れに登場したセリカだ。

セダンがメインのカリーナと、今で言うプラットフォームを共用することで手ごろな価格のクーペ専用車を開発するのは、フォードがマスタングで確立した手法。1960年代生まれのトヨタ2000GTやコスモスポーツが欧州的な贅沢なクーペだったのと比べると、スペシャリティカーと呼ばれるいかにもアメリカ的な商品企画は、クーペを一気に身近な存在にした。

同様の手法で三菱はギャランGTOやFTOを投入。さらにトヨタが、セリカのために開発したDOHCエンジンをカローラクーペのボディに押し込んだレビンを登場させるなど、魅力的な商品企画が次々と実現した。

自由なその発想は、実用車でも発揮された。排ガス規制や車検義務化などの影響で、1970年をピークに縮小し始めた軽自動車市場を、一気に復活させたスズキアルトだ。

1979年に登場したアルトは、徹底的なコストダウンで全国統一47万円というインパクトのある価格を実現。助手席の鍵穴さえない簡素な作りだが、自転車感覚の足代わりとしてはこれ以上ない経済車として、セカンドカーという大きな市場を開拓。以後、軽自動車は小型車以上とは異なる、新しい立ち位置の乗り物として、さらなる発展を続けることになる。

排ガス規制を乗り越えた高い技術力と世界レベルの経済力を実現した日本の自動車とユーザーは、1970年代の成熟を経て、黄金期ともいえる1980年代を迎えるのだ。

トヨタ・セリカ

「未来の国からやってきた」のキャッチコピーで登場したセリカ。従来の国産車にはなかった曲面を多用した斬新なデザイン、エンジンから内装まで自分だけの一台をオーダーできる「フルチョイスシステム」の採用などスペシャルなクルマを演出する一方で、兄弟車カリーナと部品を共通化するなど、手頃な価格も実現、たちまち若者達を魅了した。2ドアクーペに加え、1973年に大きく開くハッチゲートを持つLB(リフトバック)が追加され、クーペ以上の人気車となった。

●主要諸元 セリカクーペ1600GT(1970年式)

○全長×全幅×全高:4165mm×1600mm×1310mm ○ホイールベース:2425mm ○車両重量:940kg ○乗車定員:5名 ○エンジン(2T-G型):水冷直列4気筒1588cc ○最高出力:115PS/6400rpm ○最大トルク:14.5kg・m/5200rpm ○燃料タンク容量:50L ○最高速度:190km/h ○0-400m加速:16.5秒 ○最小回転半径:4.8m ○トランスミッション:前進5段、後進1段 ○サスペンション(前/後):マクファーソンストラット式独立懸架/4リンクコイル式リジッド ○タイヤ:6.45H-13 4P ○価格(東京地区):87万5000円

三菱・ギャランGTO

コルトギャランをベースに開発された2ドアクーペ。一見ハッチバックに見えるが独立トランクを持つ2ドアクーペ。1.6LのDOHC車「MR」もラインナップ。セリカと人気を二分した。GTOはグラン・ツーリスモ・オモロゲートの略。また1971年には弟分のFTOも登場。

ホンダ・プレリュード(初代)

FF方式の2ドアスペシャリティクーペ。初期型では高級輸入車のようなコノリーレザーのシートがオプション設定され、また日本初となる電動サンルーフも話題に。2/3代目に比べ国内販売は振るわなかったが、海外市場は好調だった。

日産・チェリー(初代)

旧プリンスの開発陣が中心になって生み出した日産初となるFFモデル。そのハンドリングはスポーティで、軽量ボディとよく回るA型エンジン、さらに前輪駆動を武器に、とくに雨のレースで大活躍した。

トヨタ・カローラレビン(TE27型)

カローラクーペのホットバージョンとして1972年に登場したレビン(英語で雷光の意味)。セリカ1600GTの2T-Gツインカムエンジンを搭載、強化サスペンションやリベットどめのオーバーフェンダーも採用された。

日産・スカイライン(C110型)

ケンメリの愛称で親しまれた4代目スカイライン。プリンスの血脈を色濃く残すS20型24バルブDOHCエンジンを積むGT-Rは、厳しい排ガス規制をクリアできずわずかな台数で消滅する。

スバル・レオーネ(初代)

セリカに対抗するFF スペシャリティモデルとして2ドアクーペを先行販売。2/4ドアセダンやハードトップ、4WDで名を馳せたエステートバンと車種を続々と拡大。独自開発の低公害システム「SEEC-T」はCVCC同様後付け装置が不要だった。

ホンダ・アコード(初代)

当時ミドルクラスではタブーとされた2BOXスタイルを採用。シビックの上級版としてまず3ドアハッチバックが先行販売され、後に4ドアセダンを追加。この成功でホンダの世界戦略は加速していった。

トヨタ・タウンエース(初代)

3/6人乗りのバンに加え、8人乗りのワゴンをラインナップ、後にサン&ムーンルーフや2段ベッドを備えたキャンパー仕様のキャニオンも設定された。

●1970年代に発表されたクルマ

1970年(昭和45年)トヨタ・カローラ(2代目)

トヨタ・セリカ(初代)

トヨタ・カリーナ(初代)

トヨタ・コロナ(4代目)

日産・サニー(2代目)

日産・チェリー(初代)

マツダ・カペラ(初代)

三菱・コルトギャランGTO

ホンダ・Z

ホンダ・1300クーペ

スバル・1300G

ダイハツ・フェローMAX

スズキ・フロンテ(3代目)

スズキ・ジムニー(初代)

1971年(昭和46年)

トヨタ・クラウン(4代目)

トヨタ・ライトエースワゴン(初代)

日産・ブルーバード(4代目)

日産・セドリック/グロリア(3代目)

マツダ・サバンナ

三菱・ギャランFTO

ホンダ・ライフ(初代)

スバル・レオーネ(初代)

スズキ・フロンテクーペ

1972年(昭和47年)

トヨタ・カローラレビン/

スプリンタートレノ(初代)

トヨタ・コロナマーク2(2代目)

日産・ローレル(2代目)

日産・スカイライン(4代目)

マツダ・シャンテ

マツダ・ルーチェ(2代目)

ホンダ・シビック(初代)

ホンダ・ライフステップバン

スバル・レックス(初代)

1973年(昭和48年)

トヨタ・スターレット(初代)

トヨタ・コロナ(5代目)

日産・サニー(3代目)

日産・バイオレット(初代)

日産・プレジデント(2代目)

マツダ・ファミリア(3代目)

三菱・ランサー(初代)

三菱・ギャラン(2代目)

スズキ・フロンテ(4代目)

1974年(昭和49年)

トヨタ・カローラ(3代目)

トヨタ・クラウン(5代目)

日産・チェリー(2代目)

マツダ・カペラ(2代目)

いすゞ・ジェミニ(初代)

ダイハツ・シャルマン(初代)

ダイハツ・タフト

1975年(昭和50年)

トヨタ・セリカリフトバック(初代)

日産・シルビア(2代目)

日産・セドリック/グロリア(4代目)

マツダ・コスモAP

マツダ・ロードペーサー

三菱・ランサーセレステ

1976年(昭和51年)

トヨタ・コロナマーク2(3代目)

トヨタ・タウンエース(初代)

日産・ブルーバード(5代目)

三菱・ギャラン(3代目)

ホンダ・アコード(初代)

1977年(昭和52年)

トヨタ・セリカ(2代目)

トヨタ・カリーナ(2代目)

トヨタ・ハイエース(2代目)

日産・サニー(4代目)

日産・バイオレット(2代目)

日産・オースター(初代)

日産・ローレル(3代目)

日産・スカイライン(5代目)

マツダ・ファミリア(4代目)

三菱・ミニカアミ55

ダイハツ・MAXクオーレ

ダイハツ・シャレード(初代)

スズキ・セルボ(初代)

1978年(昭和53年)

トヨタ・スターレット(2代目)

トヨタ・ターセル/コルサ

(初代)

トヨタ・コロナ(6代目)

トヨタ・セリカXX(初代)

日産・パルサー(初代)

日産・フェアレディZ(2代目)

マツダ・カペラ(3代目)

マツダ・サバンナRX-7(初代)

ホンダ・プレリュード(初代)

三菱・ミラージュ(初代)

1979年(昭和54年)

トヨタ・カローラ(4代目)

トヨタ・クラウン(6代目)

日産・ブルーバード(6代目)

日産・シルビア(3代目)

日産・セドリック/グロリア(5代目)

三菱・ランサー(2代目)

ホンダ・シビック(2代目)

スバル・レオーネ(2代目)

スズキ・アルト(初代)

スズキ・フロンテ(5代目)

提供元:月刊自家用車