車の最新技術

更新日:2025.05.09 / 掲載日:2025.05.09

できることとやっていいこと【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●スバル

ゴールデンウィークが明けた。普段運転しない人が大挙して道路に溢れ、絶対的に走行台数が増える上、スキルが怪しいドライバーが増えるので当然事故が増える。よろしくない風物詩として、今年もまたもや悲しい事故が発生したニュースをいくつも目にした。

交通死亡事故は1970年の死亡者数1万6765人をピークに、一時的な増加はあったものの、長期的に見れば明らかに減少しており、直近の2024年までには2663人と大幅にダウンしている。特に平成(1989年〜)に入ってからは順調に右肩下がりを続けてきた。しかしながら、令和(2019年〜)に入った頃から減少は頭打ち状態。むしろ2023年には対前年で68人増加という見過ごせない変化があった。

内訳を見ると、クルマ対クルマの事故は減っているが、クルマ対歩行者、特に高齢者の事故が増えている。そういう意味では歩行者の行動変容が求められており、そこには有効な交通安全教育をどう確立していくかが求められている。ここは現在ほぼ手付かずと言ってもいいだろう。

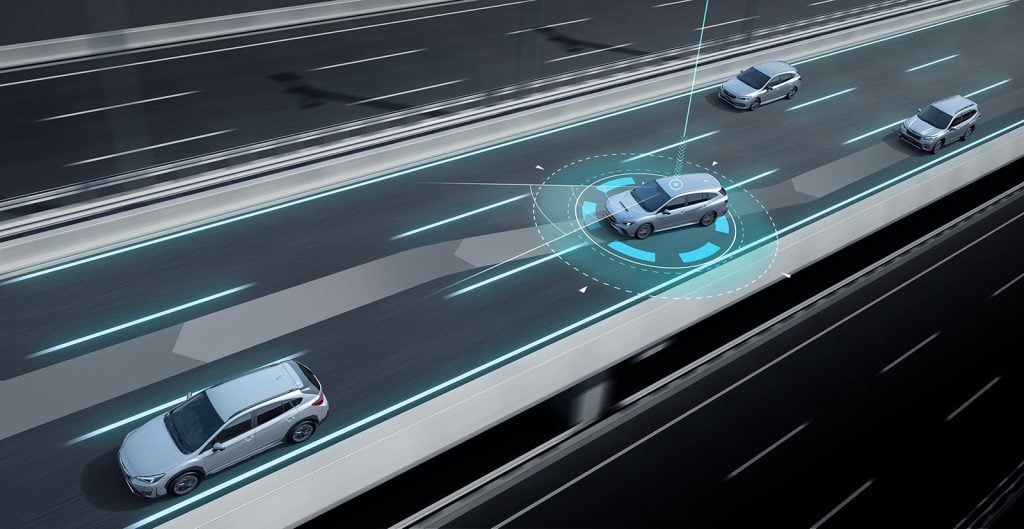

ではクルマにはもうできることはないのかと言えば、事故を少しでも減らせる可能性があるのは、高度運転支援(ADAS)の存在だ。もちろんその先には自動運転(AD)による事故削減へとつながっている。事故低減の努力を進めてきた結果、相対的にヒューマンエラーの比率が高まった。しかしドライバーに対して「失敗をするな」「うっかりは許されない」と厳しい言葉をぶつけただけで効果を期待するのは限界がある。そこで目に見える形でヒューマンエラーを排除する方法としていま、AD/ADASが注目されているわけだ。

もちろんこうしたシステムだって無謬ではない。人と同じく機械だって失敗はする。ただし「人×機械」の二重システムであれば、互いの不得意領域を補完しあいカバーすることができる。そういう意味では、大数の法則に則れば、事故は減少するはずである。

そういう意味で言えば、AD/ADASは、事故低減を明確な目的にすべきだが、世の中的には「人が楽をする」ことが目的であるかのように思われているケースが多い。現実の話としてエンドユーザーが財布を開くモチベーションとしては社会正義よりも、個人的な付加価値が優先されるであろうことは理解できるし、それが事故防止に寄与するならば、そうした消費行動を一概に否定できない。そこで重視されるのが、作る側、つまり自動車メーカー側のモラルである。

AD/ADASが普及することは事故削減につながるのだが、その普及のためのエサとして、「こんなに楽になりますよ」ということでコスト増加を容認してもらうのはひとつの方向だと思うし、一概に間違っているとは言えない。

問題は、楽であることの訴求のために、安全がないがしろになるようでは本末転倒に陥ることだ。誤解を恐れずに言えば自動運転の実現は難しくない。「99.9%安全です」くらいで良いのであればすでにできている。問題はこの桁数をどこまで求めるかである。どうやっても100%にはならない中で、一般的にシステムの信頼性を表す言葉として、フォーナイン(99.99%)、ファイブナイン(99.999%)、シックスナイン(99.9999%)があり、人の命が掛かっているものにフォーナインはあり得ない。最低限ファイブナイン、できればシックスナインを求めたい。しかしながらそこにはジレンマがある。高い安全性を求めるあまり実用化されないと、ヒューマンエラーが放置される。それによる人命損失を放置するのも不作為である。

そこでヒントになるキーワードは「チェスタトンのフェンス」である。G・K・チェスタトンは英国の作家、批評家、詩人、随筆家である。

簡単に言うとこういう話だ。道がフェンスによって塞がれている時、「何のためにあるのかわからない。片づけよう」という考え方と「何のためにあるのかわからないなら、片づけるわけにはいかない。理由がわかり、そのリスクが許容できるなら撤去できる」という考え方である。

ADASのシステムで言えば、例えば多くの国産車の自動進路変更では、車内カメラによって、ドライバーが首を振って、サイドミラーを確認した動作をチェックした上で進路変更を始める。海外のものであれば、ウィンカーレバーを操作するだけで自動車線変更が可能なものがある。これはまさにチェスタトンのフェンスであり、自動車線変更によって、追い越し車線の安全を確認する方法をセンサーだけには頼らないことを示している。

つまりセンサーだけで安全だとみなすのか、目視との二重チェックを必須とすべきなのかの考え方の差である。言い換えれば「できることとやっていいこと」の区分けラインにはメーカー毎に差があるのだ。当然二重チェックは煩雑だ。楽という意味ではウィンカーレバーワンタッチの方が簡便なのは間違いない。しかしそのシステムを選ぶ時、われわれは「それが何のためにあるかを理解し、リスクを許容できるもの」とするかどうかを考える必要がある。

要らないと考えるメーカーがあり、要ると考えるメーカーがある。そのどちらを選ぶかは、本来われわれユーザーの選択の問題であり、そのシステムをチョイスした責任を負う覚悟が必要なのだ。