ハイブリッド車は、ガソリンエンジンと電気モーターを併用して走行する車で、外部充電が不要な点が特徴です。

その秘密は「走行中の充電機能」にあります。ブレーキやエンジンの力を利用して自動的にバッテリーを充電する仕組みにより、燃費向上や環境負荷の軽減が期待できるでしょう。

この記事では、ハイブリッド車の充電の仕組みやメリット、注意点までを詳しく解説します。

ハイブリッド車の走行充電を理解して快適なカーライフを送ろう!

ハイブリッド車は、エンジンと電気モーターを併用して走行することで、高い燃費性能と環境性能を実現しています。その仕組みの中でも重要なのが「走行充電」です。

これは、ブレーキを踏んだり減速したときのエネルギーを利用してバッテリーを自動的に充電する仕組みで、外部電源を使わずに効率よくエネルギーを再利用できるのが特徴です。

この仕組みを正しく理解することで、燃費の最大化やバッテリーの寿命を延ばすことにつながります。

走行充電とは?

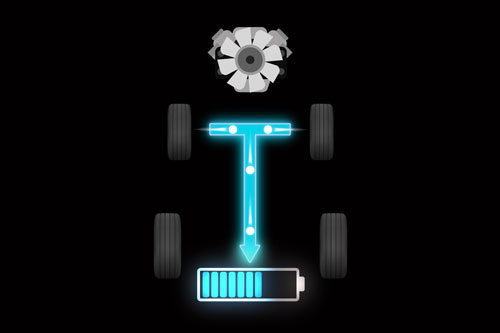

走行充電とは、ハイブリッド車や電気自動車が走行中にバッテリーを自動で充電する仕組みのことです。主に減速時やブレーキを踏んだ際のエネルギーを回収し、電力に変換してバッテリーに蓄えます。

この仕組みにより、外部からの充電を必要とせず、効率的なエネルギー利用が可能です。

ここでは、走行充電の基本的な仕組みや特徴について詳しく解説します。

ハイブリッド車では、エンジン走行中に発電機(オルタネーター)が作動し、モーターを駆動するための電力をバッテリーに供給します。この仕組みにより、外部充電を必要とせず、走行しながら自動的に充電が行われるのです。

例えば、運転中に使用する電装品や充電量により異なりますが、バッテリー上がりに近い状態から満タンにするには、エンジン回転数2,000回~3,000回以上で2~3時間走行する必要があります。

また、減速時には回生ブレーキが作動し、車輪の回転エネルギーを電気に変えてバッテリーに再充電します。エネルギーを無駄なく活用できるのが特徴です。

回生ブレーキとは、EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、HV(ハイブリッド車)に搭載されているブレーキです。車両が減速する際に運動エネルギーを電気エネルギーに変えて、駆動用バッテリーに回収することで再利用する仕組みです。

回生ブレーキをかけるとモーターが発電機として働いて電気を生成し、バッテリーに蓄えられことによって、車両のバッテリー残量の減りが少なくなり、結果として一回の充電で走行できる距離が延びるというメリットがあります。

また、回生ブレーキを使うことで燃費が良くなるだけでなく、ブレーキパッドやディスクの寿命を延ばすことも可能になります。

充電されるバッテリーの種類

ハイブリッド車には、エンジンと電気モーターの両方を活用して効率よく走行するために、電力を蓄えるバッテリーが搭載されています。このバッテリーは、車の性能や燃費、寿命にも大きな影響を与える重要なパーツです。

しかし、一口に「ハイブリッド車のバッテリー」といっても、エンジンとモーターを連携させる駆動用バッテリーや、電装品を動かす補機バッテリーがあります。

ここでは、ハイブリッド車で実際に使われているバッテリーの種類とそれぞれの特徴について詳しく解説します。

駆動用バッテリーとは、エンジンとモーターを連携させる重要な役割を担っている心臓部です。ニッケル水素バッテリーやリチウムイオンバッテリーが使用されています。

補機バッテリーとは、ライト、ワイパー、オーディオなどの電装品の電力を担っています。また、駆動用バッテリーの立ち上げにも必要です。補機バッテリーには、鉛バッテリーが使用されています。

補機用バッテリーが上がってしまうと、ガソリン車と同様エンジンがかからなくなってしまうので注意しましょう。

ニッケル電池は二次電池で、正極にニッケル酸化化合物、負極に水素吸蔵合金や水素化合物を使用し、電解液にアルカリ溶液を用いた蓄電池です。

リチウムイオン電池は、正極にリチウム遷移金属複合酸化物、負極に炭素材料、電解質には非水電解質が使用された電池です。

ニッケル水素二次電池はコストが安いですが、自然放電が高く、完全放電でない場合に充電すると容量が低下するメモリー効果というデメリットがあります。

リチウムイオン電池は自己放電率が少なく、同じ容量の電池と比較すると軽量です。サイクル回数も多く、長期的にみるとコストパフォーマンスが高いといえます。

走行充電のメリット

ハイブリッド車に搭載されている「走行充電」の仕組みは、エンジンやブレーキによって発生するエネルギーを利用してバッテリーを自動的に充電するシステムです。これにより、外部から電源を確保する必要がなく、ガソリン車のように通常の運転をしながら自然と充電が行われます。

回生ブレーキにより減速時のエネルギーを有効活用できるため、燃費向上やブレーキの負担軽減にもつながるのです。

ここでは、走行充電の具体的なメリットについて解説します。

外部充電をせずに走行するためには、減速する際に運動エネルギーを電気エネルギーに変えて、駆動用バッテリーに回収する回生ブレーキを利用することが効果的です。

また、急加速や急減速を避けるエコドライブを意識することも重要です。

エンジンとバッテリーの消費を最小限に抑えることで、バッテリー残量を効率的に管理し、外部充電を減らすことが可能になります。

さらに、ハイブリッド車の多くは、電力が不足した際にガソリンエンジンが作動し、エンジンとモーターがバランスよく働くことで燃費の向上を図ることができ、ハイブリッド車本来のメリットを最大限に活用できるのです。

アクセルから足を話して車の勢いで走る惰性走行は、ハイブリッド車の燃費向上に効果的です。

惰性走行中は、多くのハイブリッド車でエンジンが停止し、電気モーターのみで走行するか、完全に動力を切った状態になります。これにより、燃料消費を最小限に抑えられるのです。

効果的に惰性走行するには、前方の交通状況や信号を先読みし、適切なタイミングでアクセルから足を離すことです。こうした走行方法では、市街地や長距離の走行時にも燃費を向上させられます。

走行充電は、エンジンだけで車を動かすのではなく、必要に応じて電気モーターを併用するため、エンジンの負荷を大きく軽減できるのが特徴です。

例えば、発進時や加速時などエネルギー消費が多い場面では、モーターがエンジンを補助することで、エンジンの負担を抑えます。

さらに、減速時に回収された電力を再利用することで、エンジンが発電のために無理に回る必要がなくなり、効率的な走行が可能になります。これにより、エンジンの摩耗も抑えられ、車の寿命延長にもつながるのです。

ただし、注意点があります。プラグインハイブリッド車(PHEV)は充電せずとも走れますが、外部充電することでモーター走行の距離が延び、より燃費がよくなります。ご自身の車のタイプを確認しておくと安心です。

走行充電の限界と注意点

ハイブリッド車に搭載されている走行充電システムは、外部充電を必要とせず、エンジンやブレーキによって発生するエネルギーを利用してバッテリーを充電できる便利な仕組みです。

しかし、どんなに優れたシステムでも万能ではなく、走行充電にも限界や注意すべき点があります。例えば、短距離走行やバッテリーの劣化によって充電効率が低下したり、充電不足でモーターの力が弱まったりするなどです。

ここでは、走行充電の限界と、それに伴う注意点について詳しく解説します。

プラグインハイブリッド車(PHEV)の場合、充電が不足すると走行距離が制限されるため注意が必要です。自宅での充電が可能であれば、帰宅時に充電する習慣をつけることで走行に必要な電力を保てます。

また、出発前にバッテリーの残量を確認すると良いでしょう。車両によってはバッテリーの状態を表示する機能が搭載されていますので、これを活用して、走行前に充電が十分あるかどうか確認しましょう。

もしバッテリーが低下していたら、充電するか、もしくはガソリンエンジンのみで走行するという選択肢があります。長距離を運転する際には充電ステーションの場所を事前に確認しておくと安心です。

片道5km以上の通勤で使用するにはハイブリッド車がおすすめです。逆に1~2km以内といった短距離走行を繰り返すことは、エンジンが温まりきる前に目的地についてしまうため、ハイブリッド車の性能を活かせません。

ハイブリッド車でもエンジンが冷えているときは、燃料を多めに使って暖機運転を行うため、燃費が悪化することもあります。5km以上の走行距離がある場合には、エンジンも安定し回生ブレーキを利用するといったようにハイブリッド車の性能を活かし、燃費の向上が見込めるでしょう。

補機用バッテリーが上がってしまったら、ハイブリッドシステムを起動できず、駆動用メインバッテリーに十分な容量があっても車を動かせないため、走行不能となるおそれがあるのです。

一定の距離以上を走行することで走行充電されます。自然放電によるバッテリー上がりを避けるために、定期的な長距離運転やメンテンナンスを心がけ、日ごろから対策しましょう。

ハイブリッド車の代表的な車種

ハイブリッド車は、エンジンと電気モーターを組み合わせた環境性能の高い車として、多くのメーカーからさまざまな車種が登場しています。

近年では、燃費の良さや静粛性、維持費の安さが評価され、一般家庭からビジネス用途まで幅広く利用されており、トヨタをはじめ、ホンダ、日産など国内外のメーカーが競い合い、用途やライフスタイルに合わせた多様なハイブリッド車がラインナップされています。

ここからは、代表的な人気ハイブリッド車を紹介しますので参考にしてください。

トヨタのプリウスは充電システムが3つあります。

1つ目は「普通充電」です。ACコンセントと普通充電ケーブル、または普通充電器(スタンド)などで行う充電方法。タイマー充電を設定することで、ご希望の日時に充電を行うことも可能です。

2つ目は「バッテリーチャージモード」です。プラグインハイブリッドシステムをバッテリーチャージモードに切りかえることにより、ガソリンエンジンの作動によって発電した電気で、駆動用電池を充電できます。バッテリーチャージモードでの最大充電量は、普通充電での満充電量の約80%になります。

3つ目は「ソーラー充電システム」です。駐車中、車両のルーフに搭載されたソーラーパネルで発電した電力を駆動用電池に蓄えられる、充電補助システムです。

ホンダ・フィットe:HEVの特徴は、3つの走行モードが自動で切り替わるところです。

走行モード1つ目は「EVドライブモード」です。ガソリンは使わずバッテリーに蓄えられた電力のみでモーターを回し、完全にゼロエミッションでの走行を実現します。

2つ目は「ハイブリッドドライブモード」です。エンジンは最も効率の良い回転域で運転され、発電した電力でモーターを回します。このモードでは、エンジンの出力とモーターの特性を最適に組み合わせることで、加速も力強く、燃費も良くなります。

3つ目は「エンジンドライブモード」です。エンジンドライブモードは、高速道路などスピードが出ているときに、エンジンの力を直接タイヤに伝えて走ります。ホンダの特別な技術で、効率よく走行できます。

e-POWERは、日産が開発した独自の電動パワートレインです。

大出力モーター・インバーター・ガソリンエンジン・ジェネレーターからなる一体型パワートレインと高電圧バッテリーから構成されており、100%モーター駆動のため走り出しから最大トルクを発揮するモーターの特性を生かし、スムーズで力強い加速を楽しめます。

また、エンジンとタイヤが直接つながっていないため、エンジン始動のタイミングを自由に調整が可能です。

プラグインハイブリッド(PHEV)との違い

ハイブリッド車とプラグインハイブリッド車(PHEV)は、どちらもエンジンと電気モーターを組み合わせて走行する次世代のエコカーです。

しかし、両者には「充電方法」や「走行距離」において大きな違いがあります。ハイブリッド車は主に走行中にバッテリーを充電するのに対し、PHEVは外部電源からの充電が可能で、より長い距離を電気だけで走行可能です。

ここでは、2つの違いをわかりやすく解説します。

プラグインハイブリッド(PHEV)とは、外部充電ができるハイブリッドシステムです。普通のハイブリッド車は、自分で発電しながら走りますが、PHEVは外から電気を充電できるため、たくさん電気をためられます。そのため、モーターだけで長い距離を走れるのが大きな特徴です。

電気で走る分、ガソリンを使う量を減らせますが、電気が足りなくなったときはエンジンが動いてサポートしてくれるので安心です。

充電は、商業施設やサービスエリアの充電スポットでできるほか、自宅に専用の充電設備をつければ、家でも充電できます。

プラグインハイブリッドカーモデルであるプリウスPHVは、プリウスに「コンセントからの充電機能」が加わったモデルです。大きな特徴は、バッテリーの容量が増えていることで、充電した電気だけで数十キロもモーターだけで走れる点です。

電気がなくなったときや、高速道路などでパワーが必要なときには、普通のハイブリッド車と同じようにエンジンとモーターの両方を使って走ります。

うまく充電を活用すれば、エンジンをほとんど使わずに走れるため、ガソリンをあまり使わずに長距離ドライブすることも可能です。