ハイブリッド車はガソリンによるエンジン走行の安定感と、電力によるモーター走行の高効率走行のメリットを併せ持つ車です。

この記事では、ハイブリッド車の仕組みと具体的なメリット・デメリット、車種選びのポイントについて解説します。

ハイブリッド車は自動車としての走行性能、燃費効率、車両価格などバランスのとれた車です。各ポイントを理解し、購入を検討する際の参考にしてください。

エンジンとモーターの2つの動力を持つハイブリッド車

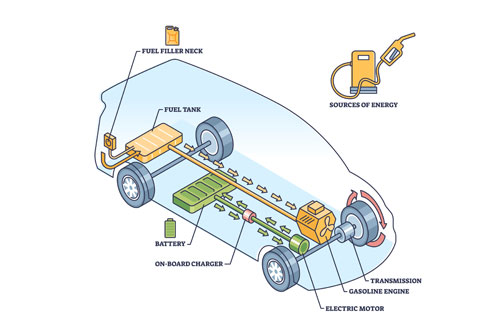

ハイブリッドとは、異なる要素を組み合わせるという意味を持ちます。従来のガソリン車の動力はエンジンのみですが、ハイブリッド車はガソリンを燃料とするエンジンと、電力をエネルギーとするモーターの2つの動力源を持つために「ハイブリッド車」と呼ばれています。

モーター走行ではガソリンよりも燃費効率がよいなど優れた点が多い一方で、まだまだ発展途上の技術です。

電気自動車(EV)はガソリン車と比較すると車両価格が高く、給電インフラの数も限られている中では、自動車の主流となるにはまだ少し時間がかかりそうです。

モーター単体での走行には航続距離に課題があり、現状ではガソリンエンジンを主流としながら、電気エネルギーも活用するハイブリッド車が人気を集めています。

ハイブリッド車の3種類の方式

ハイブリッド車は2つの動力を使用しますが、「ハイブリッドシステム」と呼ばれるエンジンとモーターの併用、連携の方式には大きく3つの種類があります。

ここでは、3種類の方式の内容とそれぞれの特徴について解説します。ハイブリッド車にも個性があり、それぞれどのような長所を持っているのかを理解しましょう。

シリーズ方式は、エンジンで発電した電力を使ってモーターを駆動させるシステムです。このシステムで使われるエンジンは、発電のために使われるエンジンであるため、電気モーターのみを走行の動力としています。言い換えればエンジンで動く発電機をEVに搭載しているイメージです。

モーター走行のみであるため、EVと同じ乗り心地を味わえます。また、エンジンの駆動が発電に限定されるためガソリン車よりも低燃費であり、走行コストを抑えられます。

しかし、後に解説するスプリット方式が主流になってからは、シリーズ方式を採用しているのは、ごく限られた車種となりました。

パラレル方式は、状況に応じてエンジンとモーターの両方を動力として使い分ける方式です。

エンジンとモーターは、それぞれ効率よく走行するための得意領域が異なります。その一つが速度領域であり、例えば時速40kmの速度はエンジン走行にとって負荷が軽すぎます。そのため、使用ガソリンに対しての走行距離が短く、燃費効率がいいとはいえません。

エンジン走行による効率がよくないときにはモーター走行、エンジンが得意とする領域ではエンジン走行に都合よく切り替えられるのがパラレル方式の最大の長所です。

また、上り坂や急加速など、大きな出力を必要とする場面ではエンジンとモーターの両方を同時に駆使できるため、汎用性にも優れます。

ただし、パラレル方式のモーターはそもそも出力が大きくないため、結果的にエンジンの稼働時間が長くなり、燃費がさほど伸びません。近年はハイブリッド車に燃費効率が求められるため、徐々に採用する車種が減少しています。

スプリット方式は、①エンジンのみで走行②モーターのみで走行③モーター走行中にエンジンで発電④エンジン、モーターを併用して走行、と多様な使い分けが可能です。

シリーズ方式とパラレル方式のいい部分を取り入れたシステムで、「シリーズ・パラレル複合方式」とも呼ばれます。

発電用モーターと駆動用モーターを制御し、エンジンエネルギーを駆動や充電に振り分け、高速走行中はエンジンを休止させ、最大限の燃費効率を目指します。

現行のトヨタ車のハイブリッドシステムに採用されているのは、ほとんどがスプリット方式です。大量生産による低コスト化も実現され、耐久力の信頼性も高いのが魅力です。

そこで、モーターを搭載した車では、ブレーキを作動したときに動力エネルギーを電気エネルギーに変換する「回生ブレーキ」と呼ばれるブレーキシステムにより、エネルギーロスを削減しています。

ガソリン車では熱エネルギーとして放出するしか方法がなかった動力エネルギーの有効活用を実現しています。エネルギーの再利用によって走行用の電気を得られるため、回生ブレーキシステムも低燃費走行を担う重要な仕組みです。

ハイブリッド車のメリット

ハイブリッド車では、電気モーターを駆動させることによりエンジン走行にはない様々なメリットがあります。走行時だけでなく、一般的に気が付きにくい購入時や保有期間中にかかる経済的メリットもあります。

購入を検討する際に的確な判断ができるよう、一つ一つのメリットを具体的に理解しましょう。

ハイブリッド車の最もわかりやすいメリットは燃費性能が高いことです。

ハイブリッド車にはガソリンエンジンと電気モーターの両方が搭載されています。電気モーターはガソリンよりも低コストで走行できるため、ガソリンエンジンのみの走行よりも走行距離当たりのエネルギーコストを少なく抑えられます。

ガソリン車とは車両価格の差分を埋められるだけの燃費性能があるかどうかを重要視されがちです。しかし、給油の頻度を減らせられれば、それだけ給油にかかる手間と時間を減らせます。金額だけでは測りきれない時間的なメリットが大きいことも理解しておきましょう。

ガソリンエンジンとは違い、電気モーターで走行している間はCO2や温室効果ガスの排出を抑えられるため、地球環境にやさしい走行ができます。

始動時もバッテリー駆動のモーターが作動するものは排気ガスが出ないため、駐車スペース周辺の美化にも寄与します。

近年はSDGsが盛んに呼びかけられており、持続可能性が重要視される中、地球環境の維持に大きく貢献するハイブリッド車の価値は高まっているといえるでしょう。

前述したSDGsの取り組みは、国際的に掲げられているものです。各国、各方面でSDGsを後押しするための施策がなされています。

日本国内ではCO2や温室効果ガスの排出を減らせる性能基準を満たした車に対して、取得や保有にかかる税金に優遇措置を設けることでハイブリッド車やEVの流通を後押しています。

具体的には自動車重量税を軽減する「エコカー減税」、自動車税を軽減する「グリーン化特例」、車の取得時にかかる「環境性能割」での低税率適用です。

高額な車両価格を補う維持コストの低減要因として、燃料費と同様、軽減される各種税額も計算しておきましょう。

ガソリン車での走行はエンジン特有の騒音が伴います。モーター走行時は騒音がないため、車内外ともに静かな環境です。特に閑静な住宅地において深夜早や朝に発進するときも、近隣の迷惑になりにくいため安心して出かけられます。

さらに低速走行時は、しばらくの間モーターのみで走行できるため、大きな幹線道路に出るまで騒音を発しない可能性があります。エンジンのアイドリング時に発生する振動も小さいため、小さな子どもを乗せても不快感を与えずに済み、眠っていても走行しやすいでしょう。

エンジンとモーターを搭載し、必要に応じ両者を切り替えて走行するハイブリッド車では稼働負荷が分散されるため、ガソリンエンジン車と比較してエンジンがより長持ちします。

エンジンが劣化すると交換が必要となるため、その分の費用が必要です。エンジンが長持ちすれば、メンテナンスにかかる費用を抑えられるため経済的なメリットを得られます。

部品の使用期間の長期化は、ブレーキ使用時に電気エネルギーを生成する「回生ブレーキ」を効かせることによる消耗を抑えられるブレーキパッドにも当てはまります。

各種部品のメンテナンス費用を抑えられることは、目に見えにくいメリットです。燃料費、減税と合わせた経済メリットとして覚えておきましょう。

ハイブリッド車のデメリット

電気モーターを動力に使うと、他に使われる部品も大きく変わります。つくりの違いによりガソリン車と比較した際に感じる弊害がハイブリッド車のデメリットです。

しかし、年々メーカーの工夫や企業努力、国の施策により改善されています。あくまでも、現状のガソリン車と比較したときに感じる少々の課題程度で認識しておきましょう。

ハイブリッドシステムを中心とした各部品は複雑で精密なものばかりです。これらを搭載しているため、車両価格はガソリン車と比較して高額にならざるを得ません。車両価格そのものは値が張るものと認識しておきましょう。

SDGsを後押ししたい国による各種税制優遇や、燃費性能の高さによる燃料費の低減を考慮すれば、高額な車両価格をある程度吸収できます。

また、給油の頻度が減ることで時間の捻出ができるため、金額だけではないハイブリッド車のメリットにも目を向けて購入を検討してください。

ハイブリッド車のメリットでは静粛性能の高さを挙げました。長年の課題である自動車の騒音を解決したものですが、騒音で歩行者に車の存在を知らせていた側面が事故を減らしていました。

ガソリン車の運転に慣れている人は、こちらが近づけば歩行者は気づいてくれるものと思って走行しています。モーター走行時は近づいてもなかなか気が付かないほどに騒音が小さいため、特に高齢者は気が付きにくく、運転者側は注意が必要です。

この課題に対応するため、近年はメーカー側でも対応がなされ、低速時に意図的に騒音を出す仕組みが搭載されています。

ハイブリッド車では適宜モーター走行に切り替えるため、電気を蓄えておく大型のバッテリーを備えておく必要があります。そのために車内スペースを圧迫し、ガソリン車と比べると室内がやや狭くなります。

この課題に対しても年々メーカーは対応を見せており、部品配置を工夫して最大限のスペースを確保する努力をしているため、極端に窮屈に感じるようなことはありません。

ハイブリッド車の種類

ハイブリッド車は、エンジンとモーターの2つの動力源を搭載した車のことです。そんなハイブリッド車の中でもHVやHEVと呼ばれるものと、プラグインハイブリッド(PHEV)と呼ばれるものがあります。

ここでは、ハイブリッド車の種類とそれぞれの特徴を解説していきます。

HVやHEVと呼ばれるハイブリッド車は、エンジン走行がメインです。補給する燃料はガソリンに限られ、エンジン走行中に発電した電力をバッテリーに蓄え、モーター走行に切り替えたときに蓄えた電気を活用します。

ハイブリッドシステムだけではない高効率走行の仕組みが魅力です。

減速時のエネルギーを電力に変える回生ブレーキなど、発電力を増強するための技術が搭載されており、エンジン走行を基本としながらも消費燃料は大きく削減できます。

ガソリンスタンドで給油するため、ガソリン車に慣れている人も、違和感なく使用できる車です。

プラグインハイブリッド(PHEV)は、その名の通りプラグを差し込んで外部から車に給電できる仕組みを搭載した車です。HV(HEV)とEVの中間に位置づけられる車であり、よりモーター走行の比重が高いハイブリッド車といえます。

もちろんガソリンの給油もできるため、電力切れを気にせず安定した運用が可能です。

現在では自宅の給電設備の普及も進んでいます。自宅に給電設備があれば毎日帰宅後に給電できるため、日常遣いでガソリンスタンドに通わなくてもよくなる点は大きなメリットです。また、家庭の停電などの非常時には、プラグを通じて車から家への逆方向の給電も可能であり、いざというときの備えになります。

HV(HEV)と比較すると車両価格が高く、自宅給電設備と合わせるとまとまった投資が必要となる点には留意しましょう。

ハイブリッド車を選ぶポイント

ハイブリッド車が普及しはじめたとき、国内ではプリウスが市場を席巻していましたが、現在では多様な車種のハイブリッド車がそれぞれシェアを伸ばしています。

性能の違いの他、車のサイズや乗車人数も多岐にわたるため、自身のライフスタイルや好みに合わせたハイブリッド車を選べるようになりました。

ここでは、数あるハイブリッド車の中から、どのような視点で購入する車を選べばよいかを解説します。

ハイブリッド車の一番の魅力は燃費性能の高さです。特に一人暮らしの人や、通勤のために使いたい人にとっては、最大の長所をとことん追求する選び方がおすすめです。

燃費性能の指標では、1リットルあたりの走行距離を示す「JC08モード燃費」と、市街地・郊外・高速道路の走行場所別の平均的な使用時間配分を考慮した1リットルあたりの走行距離を示す「WLTCモード燃費」があります。

WLTCモード燃費は国際的な試験法に基づいており、より実燃費に近い指標といわれています。

ハイブリッドの車種が増えたことにより、それぞれのライフスタイルに合わせてハイブリッド車を選択できるようになりました。

特にHV(HEV)は種類が豊富で、家族で遠出したい人にとっては、乗車人数の多いファミリーカータイプも選べます。

また、車ごとに運転スペースや高さが異なります。乗り心地を重視したい人は、実際に試乗して気に入ったものを選びましょう。

前述した通り、ハイブリッド方式には3つの種類があります。

静粛性能を重視したいならシリーズ方式、燃費効率を重視したいならパラレル方式、どちらも求めたいならスプリット方式を選びましょう。

数多くの種類で迷っている中から絞り込めるため、それぞれの駆動方式の特徴を理解しておきましょう。

駆動用バッテリーの寿命は5年~8年、補機バッテリーは3年~5年が目安とされています。

ただし、駆動用バッテリーは補機バッテリーが機能しなくなると起動しないため、モーター走行ができなくなる点に注意してください。