新車試乗レポート

更新日:2024.11.20 / 掲載日:2024.11.20

ホンダの次世代EV「0シリーズ」先行試乗!

ホンダの次世代技術が集合

Honda 0 Tech Meeting 試乗&取材リポート

ホンダのものづくりセンターにて、「Honda 0 Tech Meeting」が開催された。2026年にグローバル市場へ投入される次世代EV「0シリーズ」に搭載予定の技術が展示されたほか、その技術を盛り込んだプロトタイプにも試乗することができた。その様子をリポートしていこう。

●文:川島茂夫

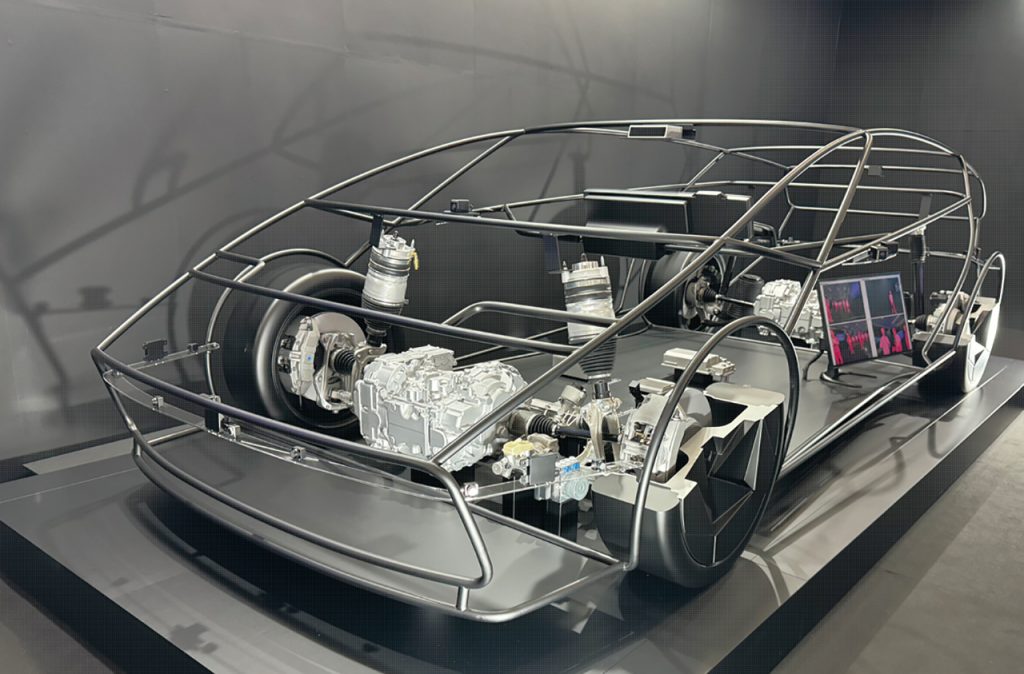

次世代の「0テック」技術

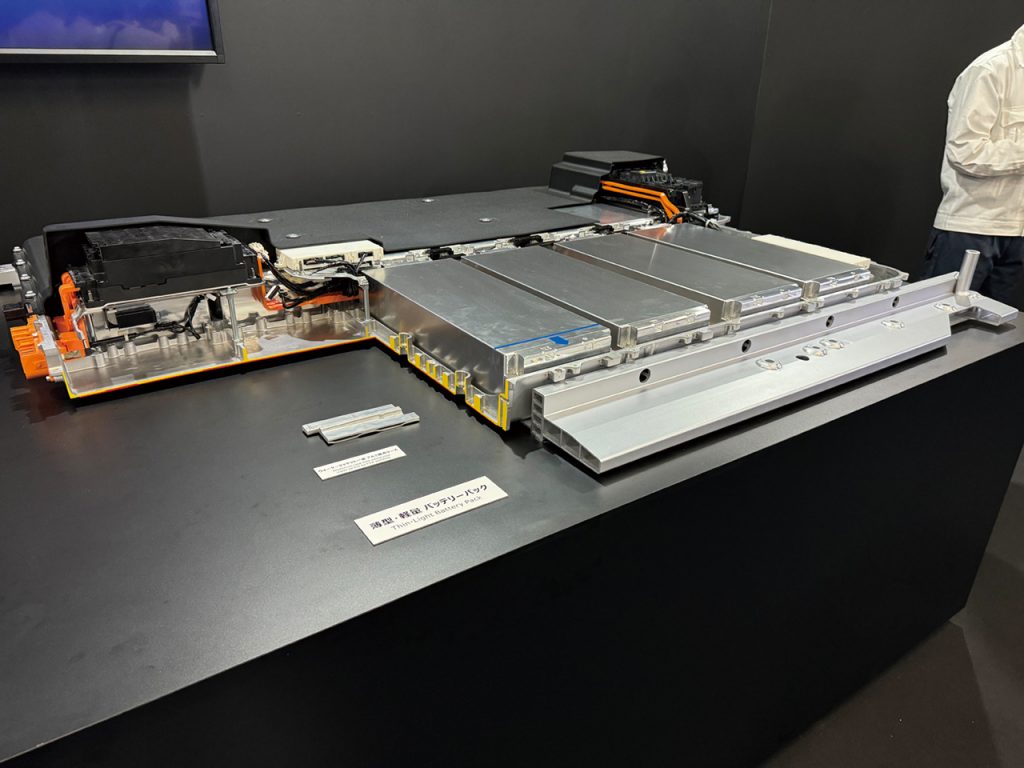

今回発表された「0テック」技術をごく簡単に言えば「効率化」。モーター/ギヤ/インバーター等を一体化したe-アクスルは効率を現状BEV一般平均より17%向上させただけでなく、パッケージ寸法もコンパクト化。メガキャスト技術により構成部品を大幅に減少させたバッテリーパックなど省スペース化への試みは新技術の見所でもあり、2タイプの0シリーズコンセプトモデルの特徴にもなっている。

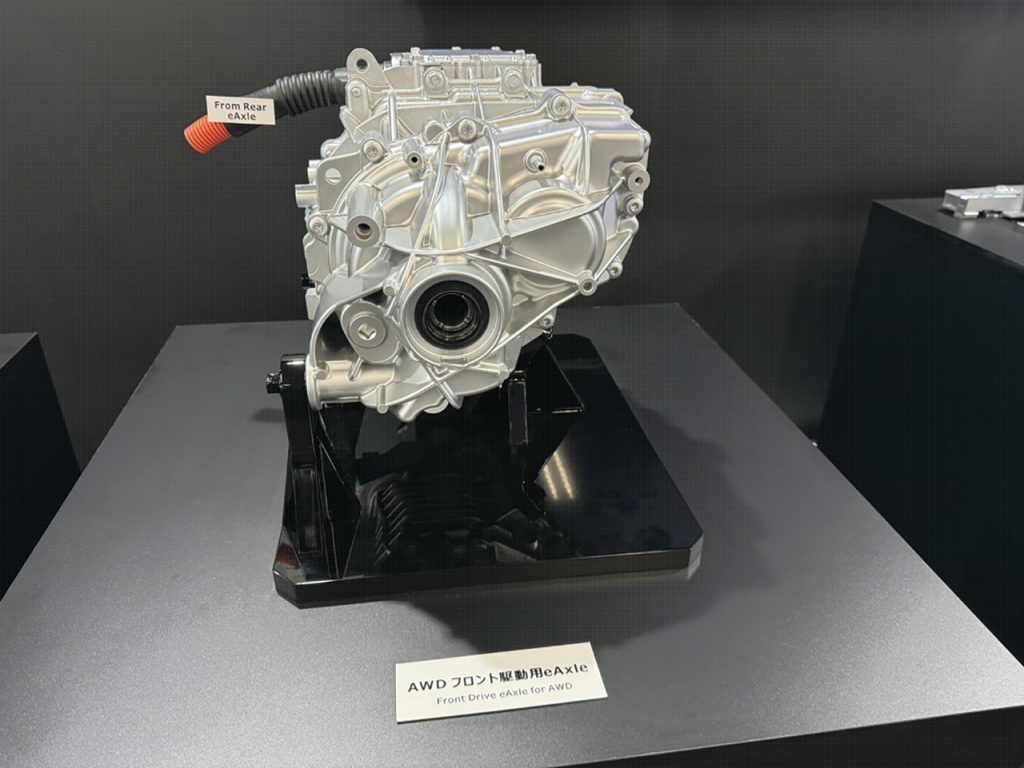

また、e-アクスルは50kWと180kWの2仕様を開発。180kWはBEVモデルの主駆動輪用設定で、2WDでは後輪駆動で展開。50kW仕様は4WDの従駆動輪用に開発。BEVだけでなく、HEV4WDモデルの後輪駆動用にも展開を予定。従来までHEVにも機械式4WDを用いていたホンダだが、今後は従駆動輪を電動化、つまりツインモーター型4WDも採用されることとなった。発表された0テック技術はHEVを中心とした電動化過渡期の充実にも役立つ訳だ。

0シリーズプロト車試乗

試乗したプロトは0シリーズの次世代技術を盛り込んだアコードボディのセダンタイプ。

BEV系の技術以外ではサスにエアサスを採用し、パワートレーンも足回も電子制御化。車両運動制御の近未来モデルでもある。

ならば別次元の走りを示すかといえば、そうでもない。何処でも安心して意のままに操れる。同乗者にも優しく、乗り心地に良質な味わいがある。他のホンダ車が目指す走りと根本は変わらない。異なるのは達成レベルだ。

BEVゆえにドライバビリティは自由自在。スポーツモードでは少々やんちゃな部分もあるが、ノーマルモードでは悠々と滑らかなパワーフィール。中立付近はしなやかに、ストロークするほどに粘り、不要な揺れが極めて少ないサス。加速や定常円旋回でじわりと沈むリヤサスが車格感を高める。しかも、何れも予測しやすい過渡特性を示し、それがクルマとの対話感を生み出す。快適性とファントゥドライブの両立点が際立って高い走りだった。

Modulo 30周年記念トークイベント開催!

ホンダの開発思想に基づいた純正アクセサリーブランド「Modulo」の30周年記念トークイベントが青山ウェルカムプラザにて開催された。Modulo仕様のクルマが展示されたほか、開発アドバイザーの土屋圭市氏など豪華ゲストを迎え、Moduloの魅力や開発秘話について熱く語った。