車の最新技術

更新日:2021.06.10 / 掲載日:2021.05.10

自動運転の現在地【ニュースキャッチアップ】SIP第2期自動運転中間成果発表会レポート

文と写真●ユニット・コンパス

(掲載されている内容はグー本誌 2021年5月発売号掲載の内容です)

「未来を変える自動運転ショーケース」と銘打ったSIP第2期自動運転中間成果発表会が開催された。自動運転はどこまで開発が進み、いつ実現するのか。イベントの模様をレポートする。

国家プロジェクトとして自動運転技術を磨く

自動運転は、社会や自動車産業にとって重要な技術だ。欧州、北米、そしてアジアとの熾烈な競争を勝ち抜かなければ、日本の自動車産業は大きく後退するだろう。

そこで2014年、政府が音頭を取り、産学官連携、府省連携のプロジェクトとしてスタートしたのが、「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」だ。2018年に始まった第2期では、テーマを「システムとサービスの拡張」に改め、自動運転実用化に向けたシステムの進化と社会への実装に挑戦してきた。今回、第2期の研究成果について中間発表が行われたので、その内容をレポートしたい。

取材を行った結論からいえば、我々が所有するクルマが自動運転モードを備えるには、まだまだ時間がかかるというのが、研究者たちの本音であった。しかし一方で、エリアを限定した移動サービスとしての自動運転は、早期に実現しそうだ。たとえば地域のコミュニティバスといった、決まったルートを走行する移動サービスを置き換えるイメージ。

また、一般のクルマについてもいい影響がありそうだ。自動運転の研究開発を通じて得られた知見や技術を、運転支援技術に転用することで、もっと便利で安全なクルマが今後登場してくるだろう。

[CLOSE UP]進むクルマの「知能化」と技術点限界点

ここ数年でレーダーやライダーといった車両の検知技術が進化し、それを判断するAI技術も進化してきた。だが、同時にそれだけでは自動運転が実現しないことがわかってきた。特に車載センサーが検知できない情報については、車両が検知してから判断、操作までの時間が短くなるため、安全性にも大きく関わるのだ。そこで、車線レベルでの混在具合や周辺の信号機の状況などといった情報の共有が課題となっている。

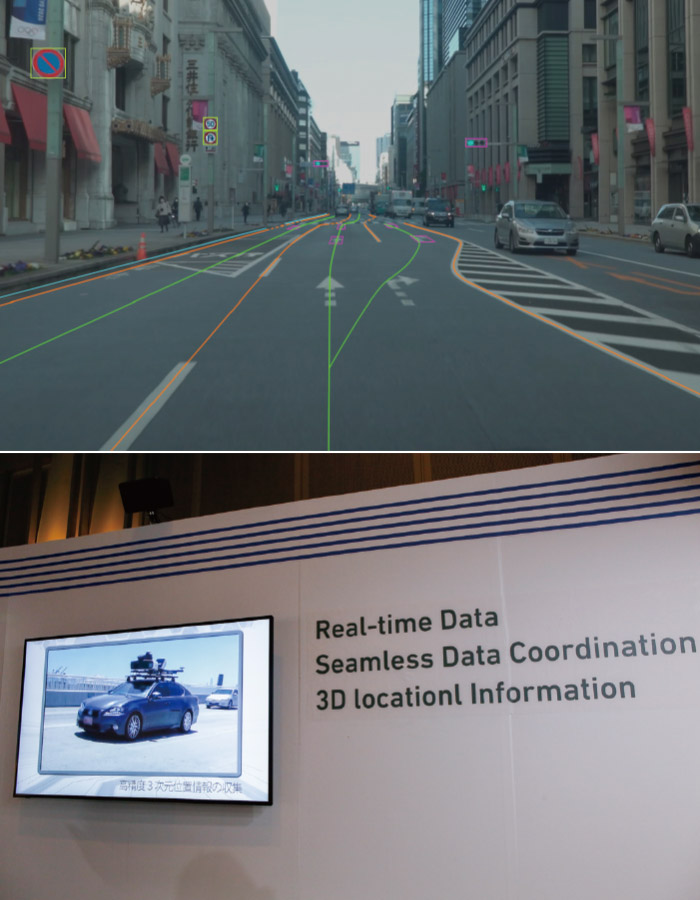

高精度3次元地図に動的な交通環境を紐づけたダイナミックマップ

「ダイナミックマップ」とは、高精度な3D地図と動的な交通環境を紐づけたデータベースのこと。車線数や区画線の情報、道路の情報、建物の位置情報を加えることで、自車位置の正確な推定、適切な判断に役立てる。

自動運転に重要な信号機の役割とは!?

信号の状態を車両が早くから認識すれば、よりスムーズで安全な自動運転が実現すると考えられている。現在研究されているのは、信号機に専用の無線機を搭載する方式と信号機を管理するサーバーから無線で情報を提供する方式。

自動運転技術を効率的に開発するためのシミュレーション技術

自動運転を普及させるためには安全性の確保が不可欠。そこでシステムやセンサー類を評価するためのシミュレーション評価基盤の整備が求められている。そこで実現象と一致性の高いシミュレーターを開発している。

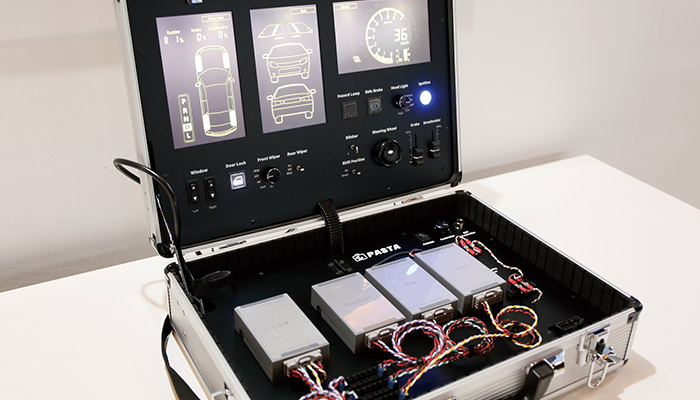

サイバーテロを防ぐための攻撃検知技術の研究

国際会議において、車両に対するサイバー攻撃が継続的に報告されているという。自動運転の車両がテロリストに乗っ取られる可能性もゼロではないのだ。そこで現在、どのような技術、方法でサイバー攻撃を検知、対処するのかを研究中。車載IDSというシステムに着目し、どのようなものがよいか検討している。

自動運転の早期実現を目指し各地で展開される実証実験

自動運転の方向性として、個人ユースとは別に、サービスとしての運用も期待されている。現在、実証実験されているものとしては、道の駅などを拠点に山間地域の交通手段とするもの。写真のものは電動カートを改造したもので、道路に埋め込まれたマーカーを車両がたどる方式。採算が今後の課題だという。

力を合わせて基礎技術を開発し自動運転実現のスピードアップを目指す

自動運転技術については、基礎となる技術やサービスをSIP自動運転を通じてオールジャパン体制で確立し、そこから先の車両への搭載などを自動車メーカーが行うという役割分担が出来上がっている。日本の基幹産業である自動車産業のためにも、SIP自動運転には大きな期待が寄せられる。