車の最新技術

更新日:2022.10.21 / 掲載日:2022.10.21

スバルの新型クロストレックは何故良くなったのか?【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真・図案●スバル

スバルブランドのボトムエンドを受け持ってきたXVがモデルチェンジを果たし、新たにクロストレックという名前を与えられて登場した。筆者はこれにクローズドコースで試乗したが、その素直で正確なハンドリングにとても好印象を受けた。

駆動力制御を積極的に用いて、安全かつ速く走れるAWDモデルはその安定感でさらなる高みに達した。一方でFFモデルは、ボディの軽さを活かし、軽快な走りを披露した。性格の印象もかなり違う。駆動力が姿勢制御に介入しないため、姿勢の作り方がより自由で、ドライバーの自由度はむしろこちらの方が高い。腕に覚えのある向きは、むしろこちらの方がスポーティに走れると思う。

とは言え、人間は24時間365日何時でも元気なワケではないので、クルマが諸々を引き受けてくれるAWDもまた必要なモデルで、その按分についてどちらを選ぶかは、ドライバーの好みだと言えるだろう。

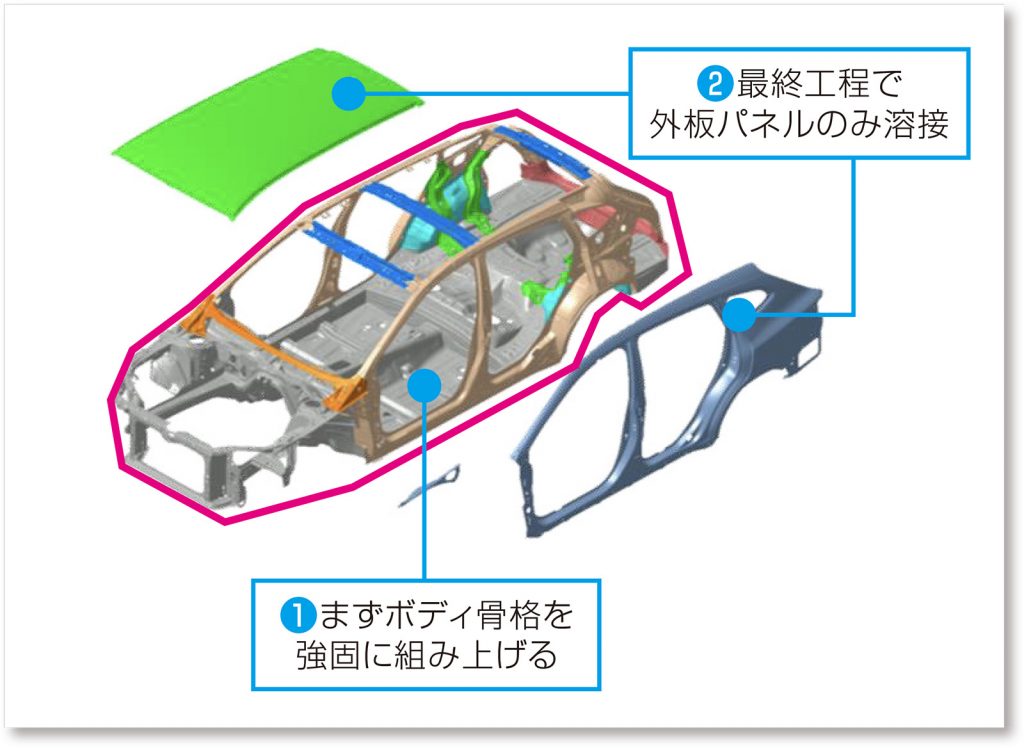

さて、ではスバルがどうしてこういう進化を遂げたのかと言えば、それはフルインナーフレームの採用が大きい。従来のボディは、フロントストラクチャー、サイドストラクチャー、センターストラクチャーの3つのストラクチャー単位で作る。それぞれのストラクチャーのインナーとアウターを最初に接合組立してから、センターストラクチャーと接合するのだが、その手法だと突き合わせる接合面でしか接合できない。そこでスバルは接合の順番を変えた。

まず骨格となるインナーを先に組み、あとからアウターと合わせるやり方へと変えた。外板を含まないインナーだけならば、見た目への影響が少ないため溶接できる箇所の自由度が高く、より理想的な位置で溶接が可能になる。その結果ボディ剛性も強度も、パッケージの自由度が上げられる。さらに外板パネルも制約が減るのでデザイン自由度まであがるというわけだ。

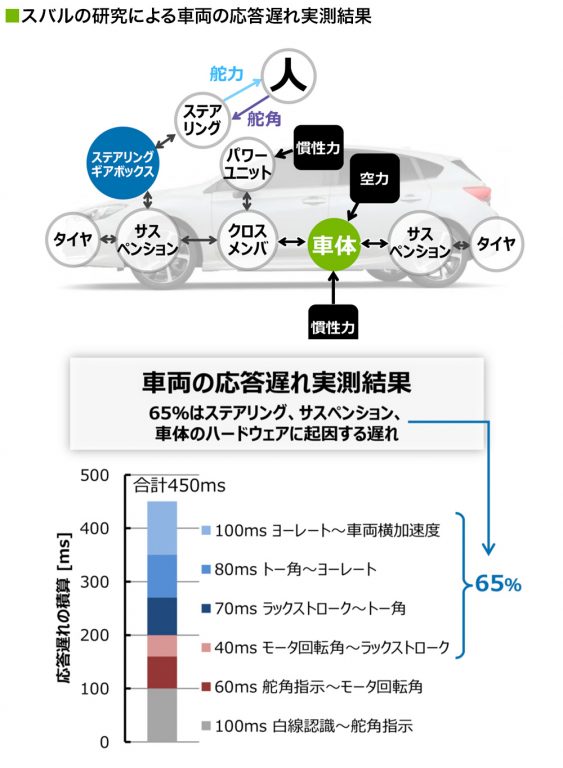

そこに拘っていくという予告は、実は2020年1月の発表会ですでになされていた。図は当時行われた技術説明会で配布されたものだが、スバルの実験によれば、従来のスバル車はドライバーの入力から実際にクルマが動くまで、450ms(0.45秒)遅れていた。この遅れがクルマの素直さや正確さを損なっていたのだ。さらに細かく見ると、そのうち65%が操舵系を含むボディ系の剛性の不足に起因するものであることが分かった。

これに対してフルインナーフレームの採用で剛性を高め、応答速度を改善して、より素直で正確な動きに近づけようというのがスバルの出した答えであり、それが今回のクロストレックの走りに結び着いた。一応国内モデルではすでにレヴォーグから採用されているのだが、その採用が更に拡大した形である。

こういう改善の背景にはスバルならではの面白い取り組みがある。実はスバルには専任のテストドライバーがいない。開発段階でクルマを評価するのはすべてエンジニアなのだ。縦割りを排除することによって、「感じる」人と「改善する」人が同じにできる。

テストドライバーが感覚で捉えた現象が、数値に現れない場合でも、伝達ロスが発生しない。もちろんそのためには、分業化しないでシームレスに全てがこなせる人材の育成がキーとなる。だから「運転スキル」「評価能力」「論理的思考」「計測技術」を全ての能力を備えた人材を育成しなければならない。

そういう長期的な努力が、クロストレックのハンドリングには結実しているのだ。