車の最新技術

更新日:2022.10.14 / 掲載日:2022.10.14

死亡交通事故ゼロを目指すスバルの考え方【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●スバル

いまさら言うまでもないが、自動車はとても便利な機械だ。人とモノをローコストで速く楽に運ぶことができる。

それは経済の極めて深い階層に組み込まれているのだ。輸送手段が現在の様に確立される前の社会と後の社会はその構造が全く違う。

例えば農業。米という作物は保存が効き、人が生きて行くために欠かせないものだったので、貨幣に近いほど盤石な価値があった。しかし、クルマの誕生でその地位は変わる。クルマの無かった時代、例えば野菜や果物や花卉のようなものは、収穫から足がが速く、大都市部まで運ぶことが非常に困難であり、生産者は売り時が選べない。

そもそも農産物は同じ場所なら同じ時期に収穫期を迎える。大量の産品を短期間で売り切らなければならない。そういう時、野菜や果物や花卉は、足が早いので、売り損じれば傷んでしまう。捨てるくらいなら、値下げしてでも処分した方がマシだから、輸送が発達するまでは、こうした農産物は高く売ることが困難だった。しかし、大きな需要のある地域へ新鮮な状態で運ぶことが可能になると話が変わる。

モノの値段を決めるのは需要と供給なので大需要地へ運ぶことで確実に、しかも値引かずに売り切ることができる。多分社会の授業で習ったと思うが、だからこうした商品作物は農家の収益を押し上げた。

逆に価値が落ちたのは米だ。短期的には悪くならないということは値引きしてまで処分しなくても済む反面、ハンドリングの自由度が高い分、値段の高い地域に商品が集まって、需給バランスを緩めてしまうのだ。

そこにクルマという輸送手段が現れたことで、消費者にとっては、様々な農作物を自由に手に入れることができるようになった。それによって日持ちの悪い商品作物は高く売れるようになり、日持ちの良い米は高く売れなくなった。農業を大変革させたのはクルマによる輸送である。そういう背景が経済のボトムを引き上げる役割を果たした。だから物品をローコストで速く楽に運べるクルマは経済の基礎を担っているのだ。

先ほど、「ローコストで速く楽に運ぶ」と書いたのだが、そこに実はもうひとつ重要なファクターがある。それは安全である。いかにクルマが便利なものであろうとも、安全でなければ普及しない。だから安全があって、初めてクルマの価値が生きてくる。

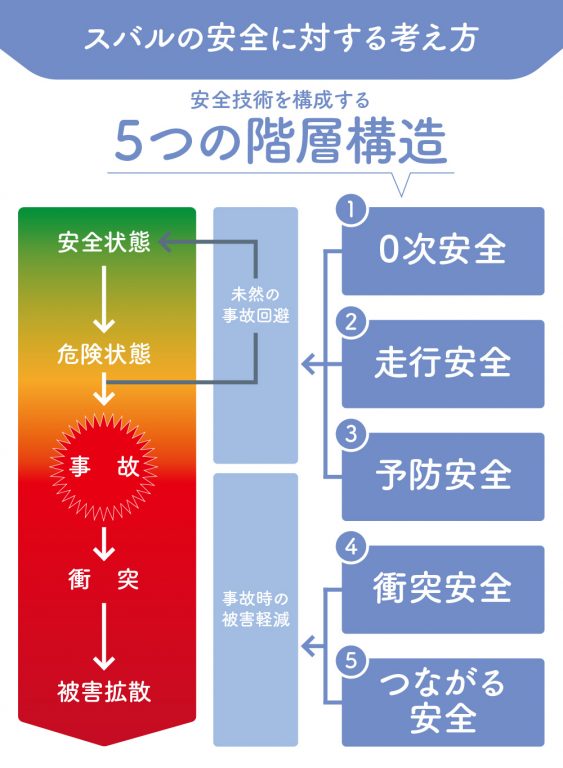

以下にスバルのアニュアルレポートからスバルの安全に対する考え方を書き出してみる。全体は5つの階層構造になっており、「事故」を想定した時間軸で積み上がっているのだ。

後ろから見た方が分かり易いと思う。どうにもならずぶつかってしまった時、ドライバーに加わった衝撃を測定し、必要であればコネクテッド技術で緊急通報を行う。ここで命を救うのが「つながる安全」だ。カーラーの救命曲線によれば、重大事故の場合、死亡率が50%に達するのは、心肺停止後3分、呼吸停止後10分、多量出血後30分とされている。仮に多量出血だったとすれば、事故後30分以内に治療が開始されれば約半数が助かる。だからコネクティビリティは大事なのだ。

もう一段上がると「衝突安全」がある。ぶつかっても命に関わるような大けがをさせない仕組みだ。これはボディ前後のクラッシャブルゾーンで衝撃を吸収し、逆にキャビンは強固な高張力鋼板で組み上げて、生存空間を守る。合わせてエアバッグやシートベルトが身体の損傷を防ぐ。

もちろんぶつからないのはもっと良い。ここに「予防安全」が機能する。衝突軽減ブレーキや、ビークルスタビリティコントロールなど、何とか車両姿勢を維持して、ぶつからないようにできれば、死亡事故は起きない。

ぶつかっていないとしても、ヒヤリハット事案がある。そういう状態にならない方がもっと良い。だからクルマの基本である「走る・曲がる・止まる」の性能を高めて、危険な状態を回避する。これが「走行安全」だ。

ヒヤリハットにはそれを誘因する要素がある。もちろんそれで全ての事案を回避することはできないが、確率は減らせる。それが「0次安全」である。人の座らせ方や操作系、視界の確保などを入念に行うことで、リスク回避を図る。

大事なのは、これらの5つの安全性は、どれかがあればどれかが無くて良いという関係ではないことだ。どれも分け隔てなく大事な性能である。安全は、日常の中ではあまりに当たり前のことと受け止められていて、なかなかありがたみを感じにくい。万が一の時に生死を分ける重要な性能なのだ。