中古車購入

更新日:2017.12.14 / 掲載日:2017.12.03

2.5Lターボ&5AT AT派のインプレッサSTI

シリーズ初となるATを搭載した新グレード「Aライン」が追加

エクステリアを見る限り、6MT仕様のインプレッサWRX STIとなんら相違点はなく、外観からAラインであることを見分けることはできない。唯一、ブレンボ製対向4ポッドキャリパーブレーキがオプションとなるのが違いだが、21万円でオプション装着すれば、まったく見分けはつかなくなる。Aラインを示すエンブレム類もない。エクステリアカラーは新色のサテンホワイトパールである

【本記事は2009年4月にベストカーに掲載された記事となります。】インプレッサWRX STIシリーズとしては初めてとなるATを搭載した新グレード「Aライン」が2月24日のシリーズ一部改良に合わせて追加された。ライバル、ランエボXは新時代の2ペダルトランスミッション、「ツインクラッチSST」を採用し、高い評価を得ているが、インプレッサAラインに搭載されるトランスミッションはコンベンショナルなトルコン式5速ATとなる。

想像以上にスポーティ!! STIの名に恥じない!!

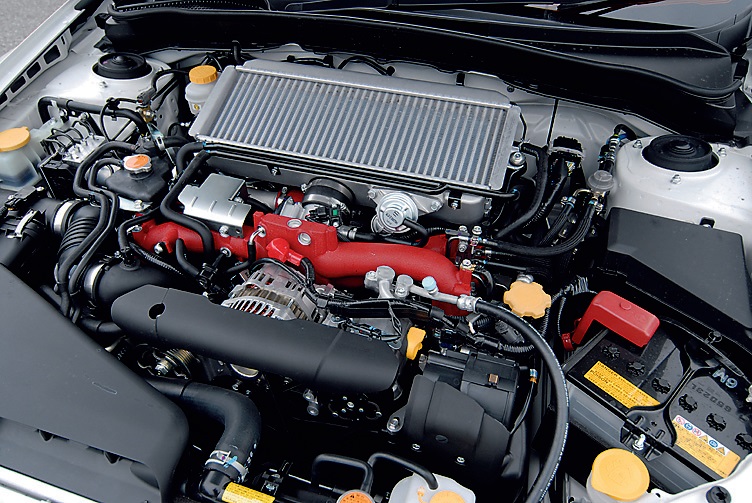

ピストン、コンロッドなどはSTIモデル専用パーツを使用しているという。輸出仕様に搭載される2.5Lターボとはチューニングが異なり、300ps/6200rpm、35.7kgm/2800~6000rpmというスペックはこのクルマ専用

■想像以上にスポーティ!! STIの名に恥じない!!搭載されるエンジンは、2.5Lに排気量アップされた水平対向4気筒ターボエンジン。6MT仕様のSTIが2Lなのに対し、2.5Lを採用したのは、ATに合わせたフラットトルクを実現するためと、開発を担当した森宏志プロジェクトゼネラルマネージャーは説明する。300ps/6200rpm、35.7kgm/2800~6000rpm。Aラインに搭載される2.5Lターボのスペックだ。MT仕様に搭載される2Lターボの308ps/6400rpm、43.0kgm/4400rpmと比べると最高出力、最大トルクともにマックス値は引き下げられているが、2800回転から6000回転まで最大トルクがフラットに出ているチューニングとなっており、ATとのマッチングを重視したチューニングだということがわかる。

動力性能面でMT仕様に引けをとらない

2800回転から6000回転までフラットに最大トルクの35.7kgmを発揮する2.5Lターボエンジンを搭載する。レッドゾーンは6MT仕様の2Lターボの8000回転に対し6700回転と1300回転低いが、分厚いトルクで一気に吹け上がるため、パワフルさではむしろMT仕様のエンジンよりも強烈なほど

実際乗ってみると、MT仕様の2Lターボのような研ぎ澄まされた切れ味の鋭い吹け上がりと、回転の上昇とともに絞り出されるように叩きつけられるパワー感とは異なるものの、どの回転域からもアクセルを踏めば瞬時に立ち上がるトルクでグイグイ加速する力強さを感じることができ、動力性能面でMT仕様に引けをとることはまったくない、と感じた。

スポーティATとしては充分以上の仕上がり

SI-DRIVEが装着されており、最もスポーティなS♯モードを選択すると、5速ATのシフトスケジュールもスポーティ走行を意識したものとなり、Dレンジのままで高回転域でアクセルを抜いてもギアポジションがキープされ、シフトアップしないので、山道での走行でもストレスを感じることはないし、Dレンジのままでスポーティな走りを楽しむことができる。もちろんマニュアルモードも備えられており、シフトレバーの前後、あるいはステアリングコラムのパドルシフトでギアのアップダウンが可能。シフトダウン時は回転を同調させるレブコントロールがついているので、キビキビ素早いギアチェンジが可能。マニュアルモードでギアポジションをキープしているときのダイレクト感も申し分なく、ランエボXのSSTのような新鮮な驚きはなかったが、スポーティATとしては充分以上の仕上がりと実感した。

ハンドリング、乗り心地は6MT仕様とまったく同じ!!

インテリアも基本的には6MT仕様車と同じデザイン。最大の違いはいうまでもなくATシフトレバー。MTシフトレバーのようなデザインで、Dレンジから右に倒すとマニュアルモードとなる。また、パドルシフトも備えている

■ハンドリング、乗り心地は6MT仕様とまったく同じ!!エンジン以外、シャシー、サスペンションセッティングは6MT仕様とまったく同じなので、当然といえば当然だが、乗り心地を含めた“乗り味”、そしてシャープなハンドリングはまったく同じ。コーナリングアビリティに寸分の違いもない。ただ、4WDシステムに関しては、6MT車がDCCDを介したフルタイム4WDなのに対し、5ATのAラインは前後トルク配分45対55を基本とした前後トルクスプリットタイプ(VTD-AWD)を採用。例えばスノーロードなどの低ミュー路などでの絶対的なトラクション能力ではフルタイム4WDに劣るものの、通常の舗装路面でのトラクション性能やハンドリングバランスに目に見えた違いを生むものではない。実際、今回の試乗をとおして、ハンドリング面での明確な差を体感することはなかった。Aラインの価格315万円。ブレンボブレーキは21万円のオプションとなっており、MT車より30万円以上安い設定となっている。これは買い得感が大きいぞ!!

NEWプリウスもっと知る!!

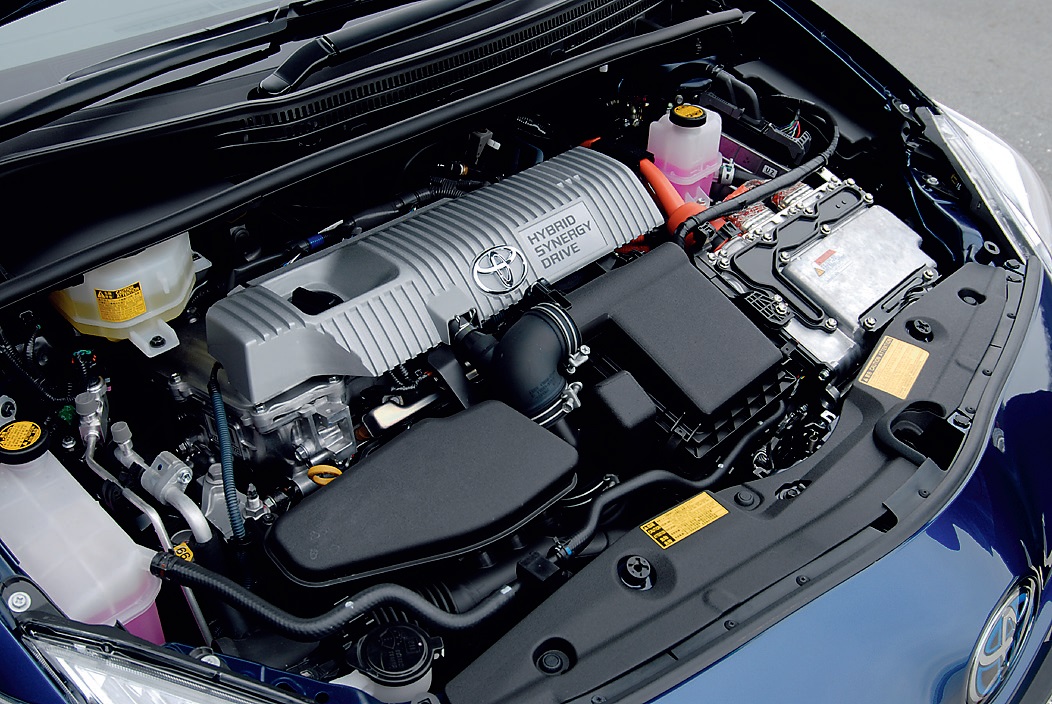

エンジンはこれまでの1.5Lから1.8Lに排気量アップされている。これは、排気量拡大によってトルクを拡大し、高速巡航時のエンジン回転を引き下げ、燃費を向上させるため。効果は絶大だという

NEWプリウスもっと知る!! Q&AでNEWプリウスを知る!どこが進化した? どこが凄いのか?Q、新型プリウスの10・15モード燃費は実際のところ、現行型よりどの程度進化しているの!?A、新型プリウスの話をする時、真っ先に「今度のプリウスは、燃費がものすごくて、10・15モードが38.0km/Lになっている」との話題が伝えられる。これは間違いではないのだが、38.0km/Lの10・15モード燃費をマークしているのは、最廉価、例の205万円の「L」だけだということを、まずは認識しておいていただきたい。「L」はタイヤサイズが他グレードよりも185/65R15とワンサイズ細く、また、装備も簡略化されていることで車重も1310kgと軽い。ひとつ上の「S」グレードだとタイヤは195/65R15となり、車重は1350kg。これらにより、「L」以外の「S」、「G」の各グレードの10・15モード燃費は35.5km/Lとなるのだ。ツーリングセレクションは215/45R17サイズのタイヤを装着するということもあり、10・15モード燃費値が低下するかと思いきや、ベースグレードと変わらず35.5km/Lをキープするのはお見事。35.5km/Lといえば現行型プリウスの「燃費のいいほう」、Sグレードの値と同じ。なーんだ、“リッター38km”ばかりが強調されるから、ものすごく燃費がよくなったような気がするけど、実は中心グレードは現行型と同じじゃないの、と思われる方もいるだろう。でも、現行型の「燃費の悪いほう」、Gグレードは33.0km/Lだから、こちら同士を比較すれば33.0km/Lから35.5km/Lに燃費は7.5%向上していることがわかる。燃費のいいほう同士の比較でも35.5km/Lから38.0km/L なので、伸びしろは約7%。単純に計算しても、新型プリウスの10・15モード燃費は7~7.5%向上しているということである。さらに、JC08モード燃費の数字をチェックする。JC08モードとは、現在の10・15モードによる燃費測定よりも、より実際の走行に即した走行モードにより計測された燃費値。このJC08モードで現行型プリウスの「S」を見ると、29.6km/L、新型の「S」は30.4km/Lという数字が出ている。10・15モード燃費値は両車ともに35.5km/Lで同じだが、JC08モード値では0.8km/L、約2.7%の燃費差が表われていることがわかる。Q、燃費向上のため、どこが開発時のポイントとなった!?A、「燃費をどれだけ上げられるかがポイントでした」新型プリウスプロトタイプ試乗会の場で、開発責任者の大塚明彦チーフエンジニアは、新型プリウスの開発のポイントを端的に表現した。「そのために、ハイブリッドシステムの進化と、車両側の進化を同時に、徹底的にやりました」と大塚CE。特に力を入れたのがエンジンの効率アップだったという。排気量を従来の1.5Lから300cc拡大して1.8Lとしたのも効率を追求した結果。エンジンの出力は現行型の76psから99ps、11.2kgmから14.5kgmへとアップしている。これにより、特に高速巡航時のエンジン回転を低く抑えることが可能となり、モーターアシストの介入しない高速巡航燃費が大幅に向上しているという。特に速度レンジの高い欧州向けでその効果が大きいとのこと。もちろん上限100km/hの日本国内でも効果はある。エンジンに関しては、このほかにもクールEGRの採用による効率アップ、電動ウォーターポンプの採用によりエンジンによる補機類の駆動をいっさい廃止してロスを低減、ローラーロッカーアームの採用によるフリクションの低減など、徹底的にロスを低減。排気熱再循環システムを採用することで暖機をすばやく完了できるようにする工夫も凝らされている。モーターに関しては完全新設計。2段切り替えリダクションギアを使うことで1万3500回転を可能としている。電圧は500Vから650Vにアップし、出力は68psから82psへとアップしている。バッテリーもインバーターも進化した。これにより、モーターで走る領域が大幅に拡大している。発進加速時はもちろんのこと、追い越し加速時などもモーターが主体で加速させていくイメージ。上手く加速すれば70km/hあたりまではモーターのみでの走行が可能だということだが、実際に走らせてみると、50km/hあたりまでは普通に走らせてもエンジンはかからない。が、それ以上の速度になると、ちょっとアクセルの踏み加減が大きくなると、スッとエンジンが始動する。なかなか70km/hまでのモーター走行はかなわなかった。スイッチで選択できるEV走行も最大2kmまで可能となっている。