車種別・最新情報

更新日:2021.07.07 / 掲載日:2021.07.03

国内発売2021秋! 新型NX正式デビュー

国内発売は2021年秋頃を予定

今や高級ブランドといえども、売れ筋はセダンではなくSUV。そのトレンドを牽引してきたレクサスのミドル級クロスオーバーSUV、NXがこの秋、2代目へと進化する。初公開されたその内容を詳報しよう。

最新レクサスの世界観を体現する大ヒットSUV

初代レクサスNXは、同ブランド初のミドル級クロスオーバーSUV。コンセプトカーのLF-NXターボとしてジャパンプレミアを飾ったのは、2013年の東京モーターショーでのことだ。 当時デザイナーは本誌の取材に「このクルマの狙いはレクサスの新たな挑戦です。上品で大人っぽい高級ブランドの世界観を突き抜けたデザインは、お客様の好き嫌いも出るでしょう。しかし、これからのレクサスはそうしたアグレッシブなブランドになって行くんです」と語ったものだ。 その言葉からは高級ブランドの従来のイメージを革新したいという意気込みと共に、少しの不安も感じ取ることができた。 しかし翌年の14年に発売されたNXは、彼の願い通り世界で受け入れられ、大きな成功を収めた。同クラスのRAV4が先に最新のTNGAプラットフォームを得て人気と実力を加速させたのを横目に、旧世代のメカニズムをものともせずに支持され続けたのだ。 この秋の日本導入が予定されている2代目NXのフルモデルチェンジは7年ぶり。その飛び幅は今度もアグレッシブだ。

F SPORTは、減衰力を電子制御で自動可変するAVSサスペンションが標準装着されるなど、一味違う走りが楽しめるスポーツグレード。専用スポイラーやサイドガーニッシュ、20インチアルミなどで、スタイリングも差別化されている。

エクステリアデザインのテーマは、「運動性能や機能に寄与するプロポーションに根差した“独自性”の追求」という。言葉にすると難解だが、エモーショナルかつスポーティなたたずまいだ。

開放的なガラスのパノラマルーフも用意。四季折々の快適なドライビングが楽しめる。日本はもとより海外市場でも注目される装備だろう。

LEDヘッドランプには、カメラで先行車や対向車を検知して自動的に照射方向を切り替えるAHS機能を搭載し、安全な夜間走行を支援。

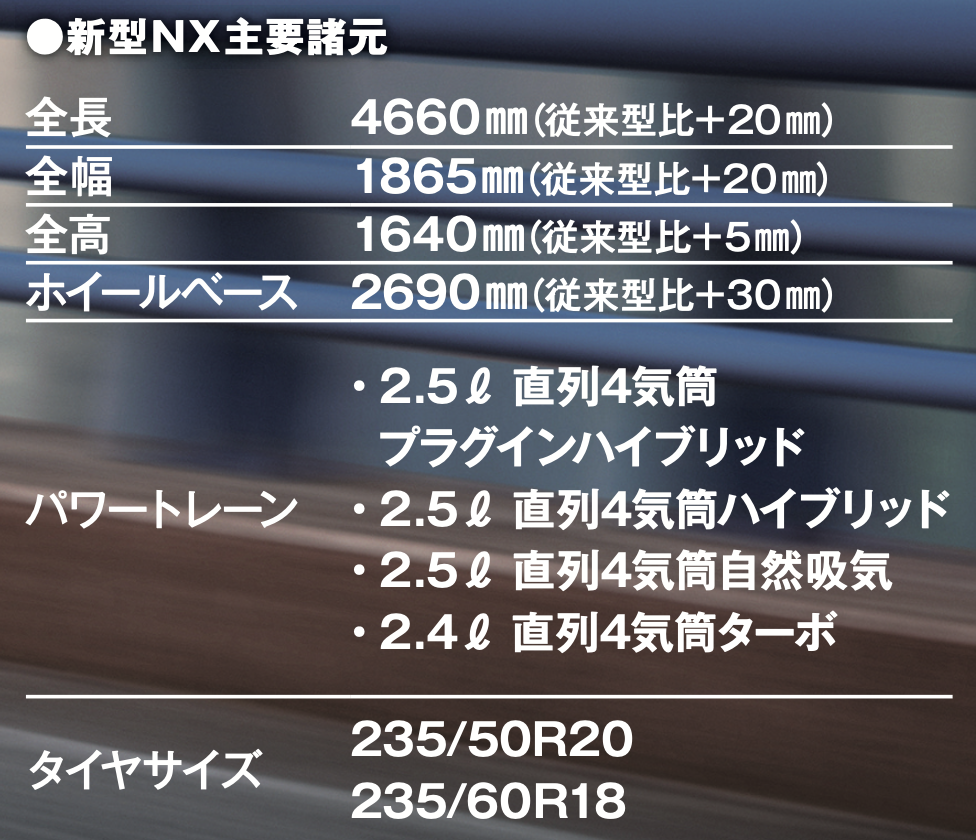

LEXUS初となるPHEVモデルを投入

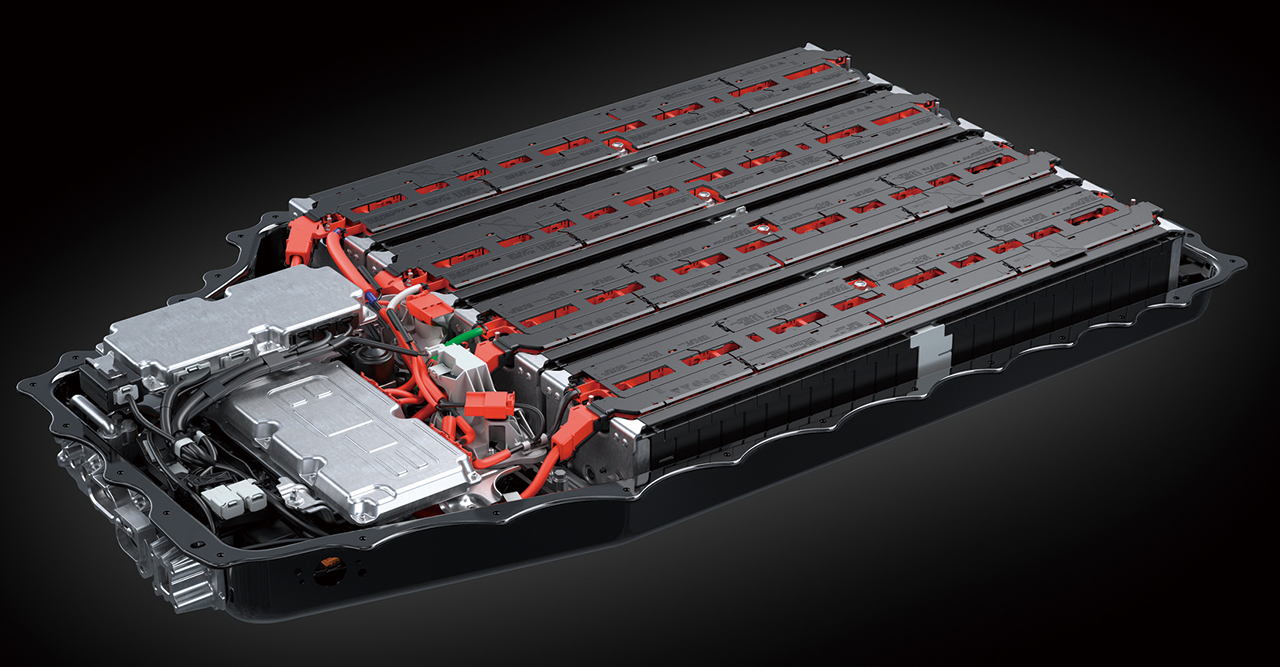

大容量リチウムイオンバッテリーに充電した電力を使い切るまでは、電気自動車(EV)として走行できるPHEVをレクサス初設定。ナビに入力した目的地情報により、EV走行とハイブリッド走行を最も効率が高くなるように自動的に選択する機能も搭載する。

床下に搭載するリチウムイオンバッテリーは、18.1kWhの大容量。クラストップレベルのEV走行可能距離と十分なパワーを両立する。

念入りなチューニングで質の高い走りの味を実現

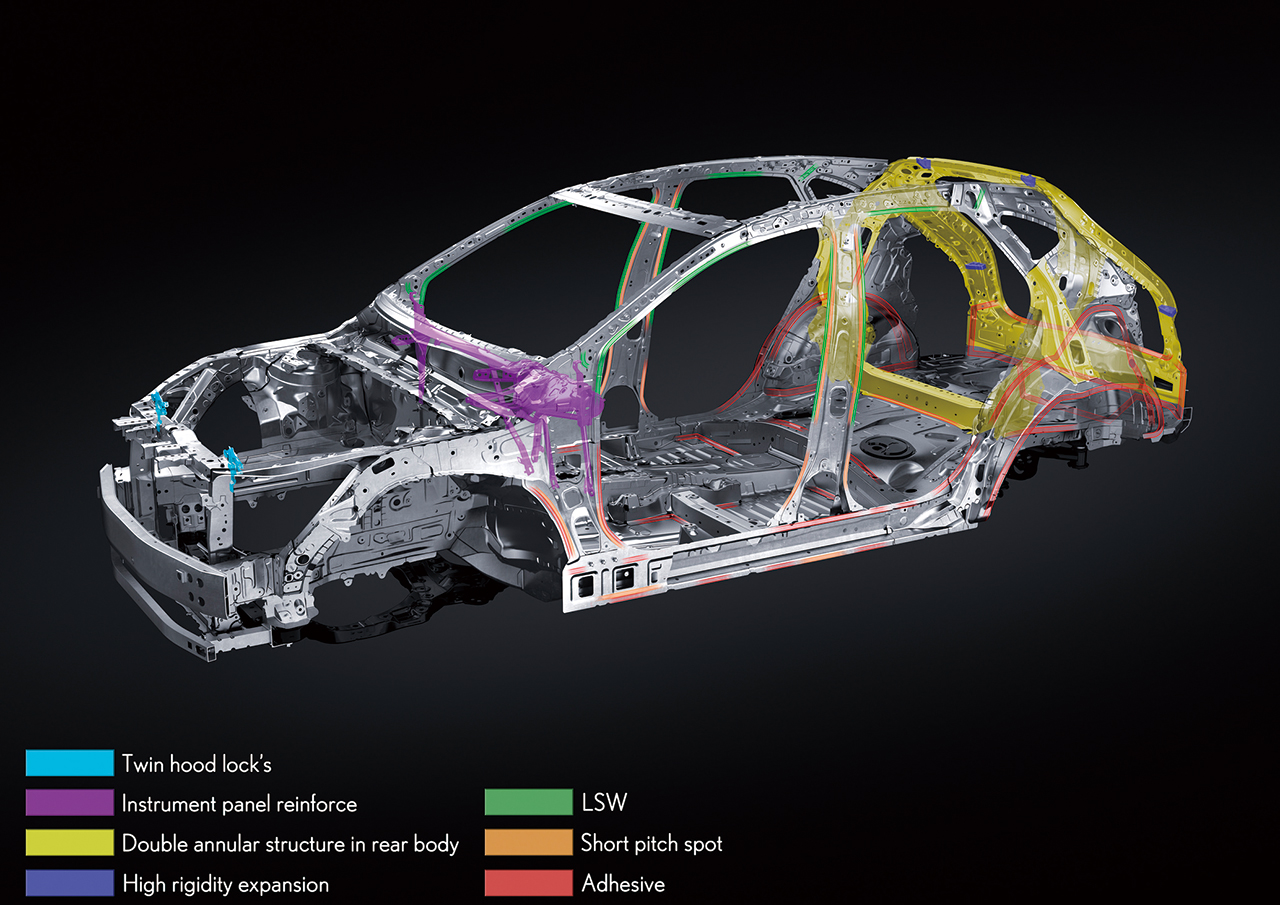

新型NXは、2代目にして初めてトヨタの新世代プラットフォーム、TNGAをベースに構築される。GA-Kと呼ばれるそれは先にトヨタブランドのRAV4やハリアーに使われているが、もちろん中身は高級ブランドにふさわしくアップグレードされている。 なによりもNXらしいのはパワートレーンだ。国内仕様車の設定は流動的だが、ガソリンエンジンはNAの2.5L・4気筒に加えて、新開発の2.4Lターボを搭載。ATはともに8速で、ターボ用は大トルクに対応した新開発だ。 4WDシステムも、NA車は電子制御スタンバイ式(NA車にはFFも設定)なのに対して、ターボは通常走行でも75:25から50:50まで、状況に応じてトルク配分を変える電子制御フルタイム方式を採用している。 レクサスのコア技術であるハイブリッドはさらに最先端。2.5Lエンジン+モーターのTHS-IIシステムの2WDと、後輪をモーターで駆動する4WDはRAV4やハリアーでもおなじみだが、RAV4PHVと同等システムの18.1kWhの大容量リチウムイオンバッテリーを床下に積む、レクサス初のPHEVがラインナップされるのだ。 PHEVは4WDのみの設定で、前後駆動力配分は通常のハイブリッド車と同じ、状況に応じて前後100:0から20:80の間で可変するシステムだ。 環境に優しいハイブリッド車でも、存分に走りを楽しめるのもレクサスの魅力。路面からの入力や駆動力をしっかりと受け止めるために、サスペンションメンバーの補強や板厚の増大などが施され、ボディにもレーザースクリューウェルディングや構造用接着剤、新開発のレーザーピーニング溶接などの最新技術を惜しげなく投入している。リヤのラゲッジ開口部にも、高剛性発泡剤を封入してボディの変形を抑える念の入れようだ。 エンジンフードもツインロック化し、ターボ車にはアクティブノイズコントロールを搭載。エンジン音をチューニングするデバイスを採用するなど、静かな室内と心地よいサウンドへも目配りした。 そうして実現した質感の高い走りを操るコックピットのデザインは、19年に発表されたコンセプトカー、LF-30 Electrifiedで採用されたコックピット思想、「Tazuna Concept」に基づくもの。 レクサス自慢のおもてなしに加えて、クルマとドライバーがより直感的につながり、運転操作に集中できる新しい空間を実現したという。走らせる日が楽しみだ。

馬を操る手綱に着想を得たというコックピットは、運転に集中するドライバーと開放的な空間でくつろぐ同乗者が、共に楽しめる空間に仕立てられている。車内照明はなんと64色を自在に操れる。

ドライバーとパッセンジャーのそれぞれにとって、最適な空間をデザインしている。写真の内装色はブラック&リッチクリーム。

14インチセンターディスプレイ

9.8インチセンターディスプレイ

センターディスプレイは14インチと9.8インチ。いずれもタッチ対応式を採用する。14インチ仕様はナビ画面のカラーと字体も5種類から選択でき、Webサイト閲覧も可能だ。

ヘッドアップディスプレイとメーターパネル、センターディスプレイ間の視線移動やスイッチの配置などを煮詰めて、直感的な操作を追求。

シフトレバーはシフトバイワイヤ式で、言わばただのスイッチだが、しっとりとした触り心地や握りやすさ、操作性を追求している。

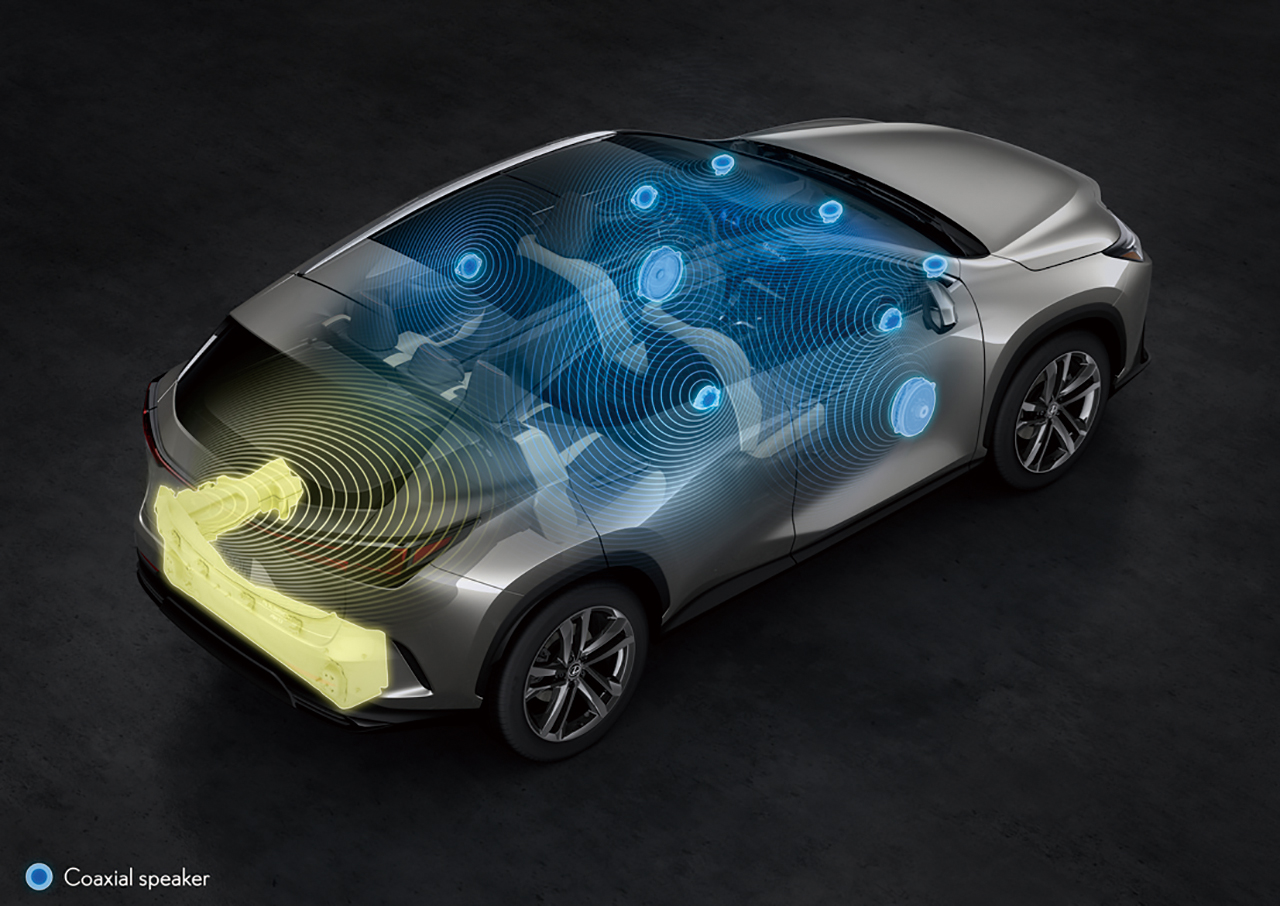

標準で10スピーカーのレクサスプレミアムサウンドシステムを装備。ボディ骨格までウーファーボックスとして極上のサウンドを追求。

F SPORT

F SPORTののインテリアも特別仕立て。インテリアは高Gに耐えるバケットタイプのシート、専用ステアリングなどを備える。

プラットフォーム&シャシー

スポット溶接ではなく、連続した面で接合するレーザースクリューウェルディングなど、手間とコストをかけた構造と生産技術で軽量かつ高剛性なボディを実現。リヤの開口部にも高剛性発泡剤を充填してマッチ箱変形と呼ばれる歪みを抑える。

フロントがストラット、リヤはトレーリングアーム式ダブルウイッシュボーンのサスペンションは新開発。F SPORTには最新のAVS(減衰力可変システム)を装備して走りと乗り心地を両立。

ドアとガラス面の段差を最小化するなど、フラッシュサーフェスを徹底。エンジンアンダーカバーのディンプル形状で床下に微小渦を発生させ、接地感を高める工夫もされている。

安全運転支援機能

最新のレクサスセーフティシステムプラスは、道路外の歩行者が飛び出してくるかもしれないといったリスクの先読みまでして危険に近づきすぎないよう、運転操作をサポートする。

ドアを開けるラッチは電気制御式で、死角から自転車や車両が近づいている時にドアを開けようとすると警告した上でドア開放をキャンセルする、世界初のドアオープン制御付き安心降車アシストを搭載。

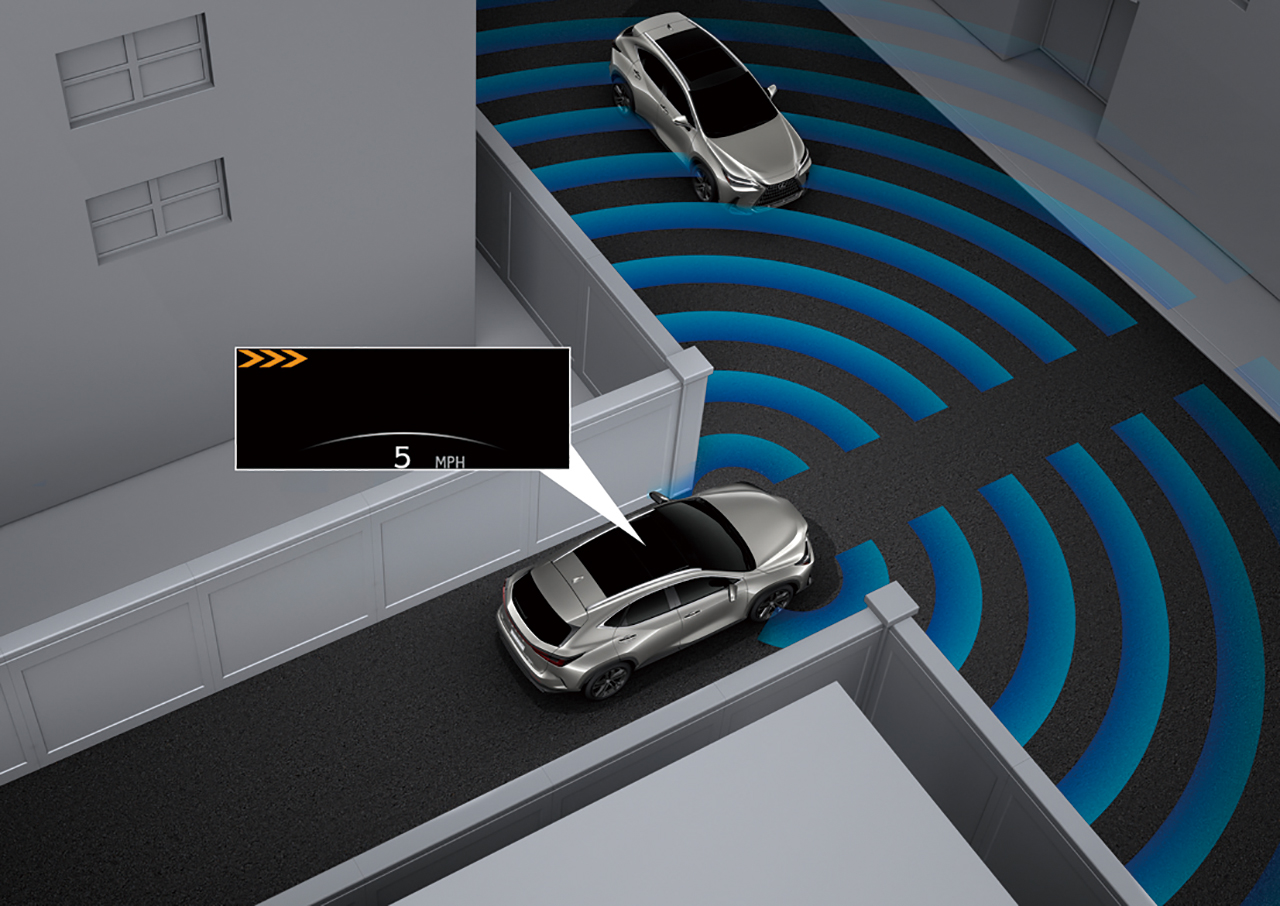

低速で交差点に侵入するとき、左右から接近する車両を検知するとヘッドアップディスプレイにアニメーション表示。それでもドライバーが発進しようとすると表示と音で注意を促す。

パワートレーン

ガソリン車のエンジンは従来型の2Lターボに変わって、2.5L直4NAと新開発の2.4L直4ターボ(写真)を搭載する。電子制御フルタイム4WDと組み合わせることで、高い接地感と手ごたえのある操縦性を両立させた力強い走りが楽しめるだろう。

ハイブリッド車/プラグインハイブリッド車のエンジンは、ハリアー/RAV4にも搭載している2.5L直4ユニットに変更。電動駆動との組み合わせはタイプごとに異なるが、いずれも高出力モーターと組み合わされることで、従来型の性能を凌駕することが予想できる。