車種別・最新情報

更新日:2018.11.21 / 掲載日:2018.05.26

SUBARU&MAZDAクルマ造り最新事情

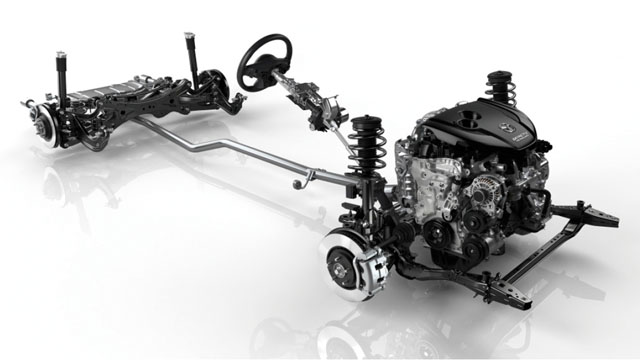

CheckPoint1 パワートレーン

内燃機関へのこだわりは世界からも熱い注目を集める

昨今、自動車業界のトレンドは”電動化“だが、すぐに「オール電化」になるとは思えない。もちろん「内燃機関+電動化技術」の割合が増えてくるのは間違いないが、内燃機関自動車は将来においても世界的に大多数を占める(2035年に全体の84・4%程度)と予想されており、今後も進化させる必要がある。

スバルのパワートレーンと言えば水平対向エンジンだが、2016年に50周年を迎えた。低重心や振動の少なさと言うメリットがある一方で、ロングストローク化が難しく、燃焼効率の悪さ(燃費が悪い)などのデメリットもある。だが今のスバルの主要モデルに搭載される次世代ボクサーと呼ばれるFA/FB型はロングストローク化による燃焼室のコンパクト化や直噴技術により、燃焼効率を大きく引き上げると共に、フリクション低減や冷却性改善など細かい部分まで徹底した改善を行なうことで、燃費向上やトルク特性の改善などを実現する。水平対向は「ターボでなければ話にならない」と言われていた時期もあったが、今では「NAでも十分」と言う評価へと変わった。もちろん、得意のターボ技術も抜かりはなく、パフォーマンスと燃費を両立させた1・6L直噴ターボと、ハイパフォーマンスをストレスなく発揮する2・0L直噴ターボをラインナップする。現在、次世代ボクサーへの移行はほぼ完了済みだが、唯一従来エンジンが残っているのはWRXSTIである。これはモータースポーツなどの極限状態での耐久性/信頼性の高さから継続採用されるが、現在、これに代わる高出力ユニットが開発中で、次期モデルでは刷新されるのは間違いないだろう。

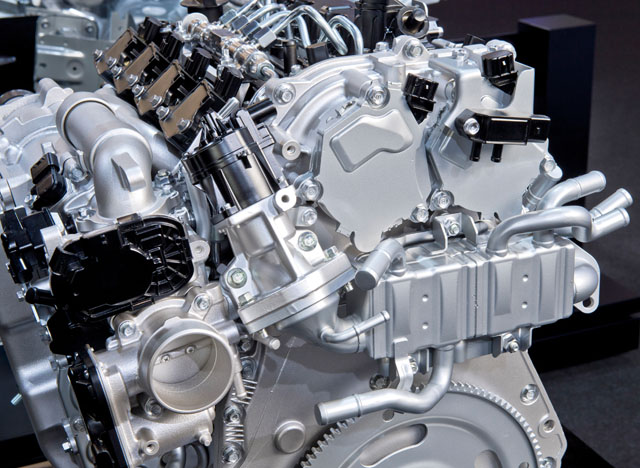

一方、マツダは内燃機関の理想の追求にこだわっている。現在、ガソリンは「スカイアクティブG」、ディーゼルは「スカイアクティブD」が投入されているが、どちらも「理想の燃焼とは何か?」という基本に立ち返って、開発が行なわれた。

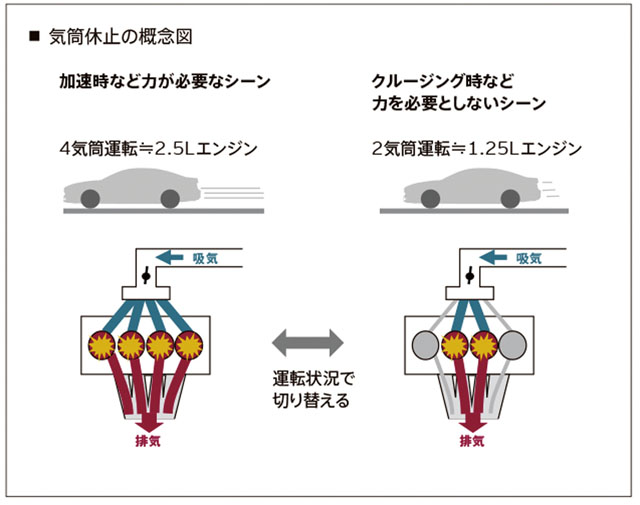

スカイアクティブDは日本市場でクリーンディーゼル普及をけん引した存在だ。ディーゼルらしからぬレスポンスの良さや、低振動/静粛性など日本はもちろん世界での評価も高い。ガソリンのスカイアクティブGはDに比べると地味な存在ではあるが、着実に進化を遂げ、最新モデルは気筒休止システムも採用。北米向けにはターボが組み合わされたエンジンもラインナップされる。

どちらのメーカーも電動化のための先行開発は行なっているが、量産モデルへの投入は慎重。共にしばらくは内燃機関が主役だろう。

![]() SUBARU/伝統を磨き上げつつ次を見据えた技術革新も抜かりなく進めている

SUBARU/伝統を磨き上げつつ次を見据えた技術革新も抜かりなく進めている

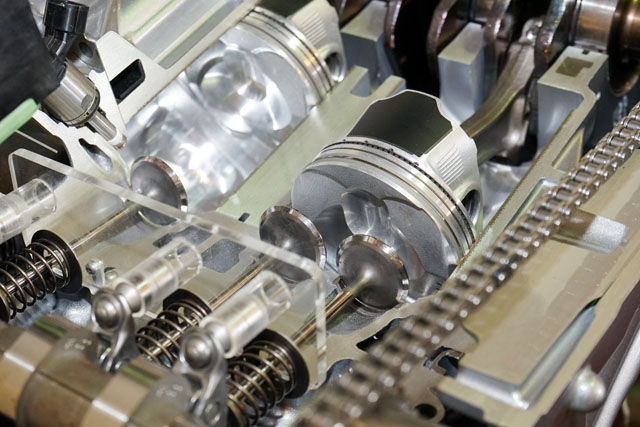

水平対向エンジン

最新BOXERは熱効率に優れる直噴仕様にアップデート

水平対向エンジンは、スバルのアイデンティティのひとつ。絶え間なく改良が進められており、インプレッサやスバルXVに搭載される最新仕様のFB20型は、熱効率と省燃費性に優れる直噴仕様となった。

BRZやレヴォーグ、WRXなどに搭載されるFA20型は、高出力に高い適性を持つ高性能エンジンという位置づけ。NAと直噴ターボが用意されるが、この2つのエンジンは腰下のエンジンブロックこそ共通だが、その上のヘッドまわりの設計構造はまったく別物になっている。

ハイブリッドシステム

駆動バッテリーを強化したマイルドハイブリッドを再投入

新型フォレスターに用意される1モーター式のHVシステム「e-BOXER」。単体スペックは10kW/65Nmと先代XVハイブリッドと同じだが、バッテリーがリチウムイオンに変更されている。

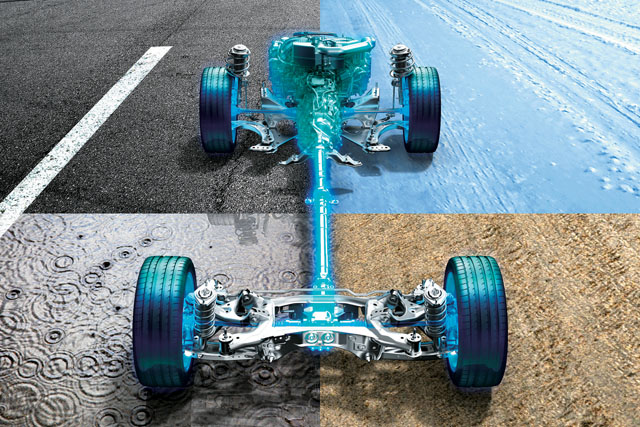

シンメトリカルAWD

クルマのキャラに合わせたシステムを3タイプ設定

アクティブトルクスプリットAWD

主な採用モデル:インプレッサ、スバルXV、フォレスター、レヴォーグ1.6L

幅広い走行状況において四輪駆動のメリットを引き出す安定性重視のAWDシステム。駆動配分は前60:後40が基本だが、状況に合わせてリアルタイムにトルク配分をコントロールする。多くのスバル車に採用が進むシステムだ。

VTD-AWD

主な採用モデル:WRXS4、レヴォーグ2Lモデル

直線安定性と回頭性の両立を目指したスポーティ志向のAWDシステム。トルク配分は前45:後55を基本とするが、コーナーなどでは後輪側により多くのトルクを配分することで、安定した挙動を実現。

DCCD方式AWD

主な採用モデル:WRXSTI

駆動配分は前41:後59が基本。多段クラッチ機構を持つセンターデフに、遅延が少ないトルク感応機械式LSDと、柔軟な制御が可能な電子制御LSDを組み合わせることで、シビアな走行状況においても、抜群の安定感を披露する。

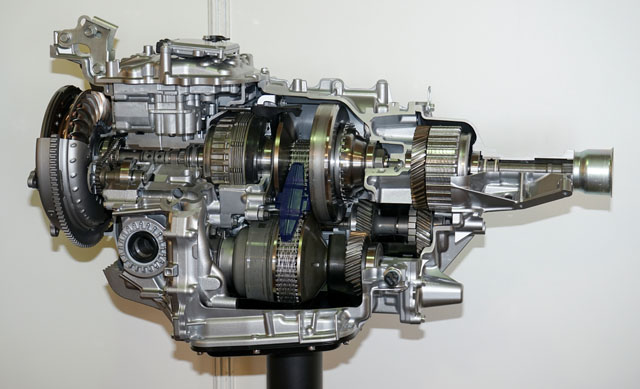

リニアトロニックは、大トルクにも強いチェーン・タイプ金属ベルト構造を持つスバル独自のCVT。変速機構も備えており、新型フォレスターに搭載される最新仕様は7段変速に対応。

4輪駆動制御を行うX-MODEは、雪路や悪路など路面抵抗が少ない走行状況において、安定した走りを披露する。SUVを中心に搭載が進んでいる、実践的な機能装備だ。

![]() MAZDA/最善を目指す改良を続けることで最良のエンジンは生まれ続ける

MAZDA/最善を目指す改良を続けることで最良のエンジンは生まれ続ける

ディーゼルエンジン

より高い燃焼効率を求めて最新技術を惜しみなく投入

SKYACTIV-D2.2

ガソリンエンジン並みの低い圧縮比(最新仕様は14.4)を実現することで効率的な燃焼を実現。190PS/45.9kg・m(CX-5の数値)を発揮しながらも、高い環境性能も併せ持つ。

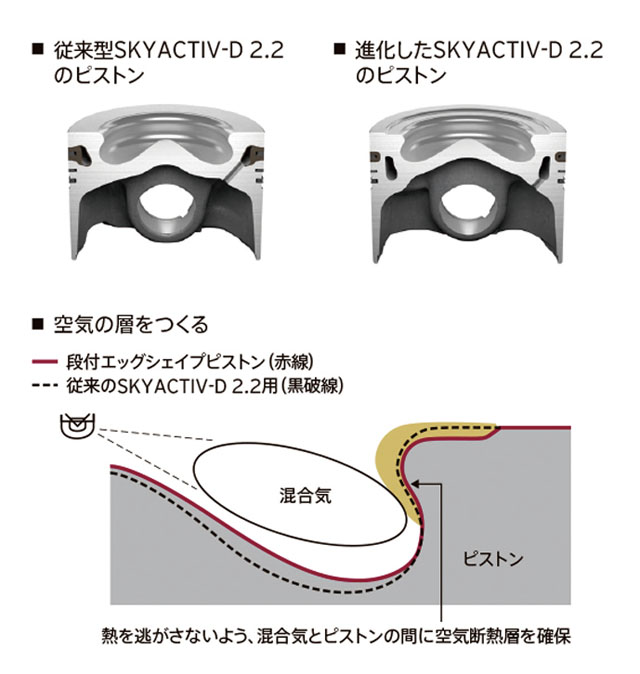

最新仕様は、改良型ピストンの採用や燃料を噴射するマルチホールピエゾインジェクターを改良することで、少量の燃料を効率的に使用できる、急速多段燃焼技術を搭載する。

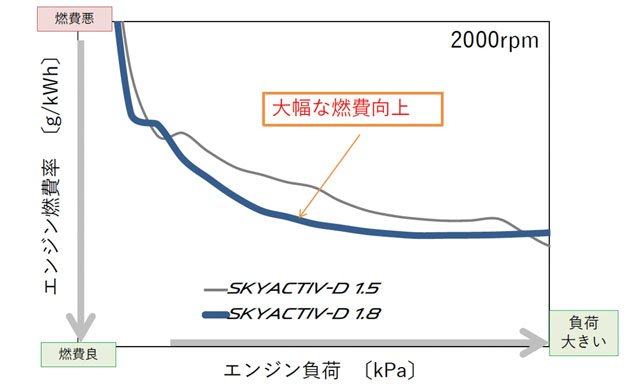

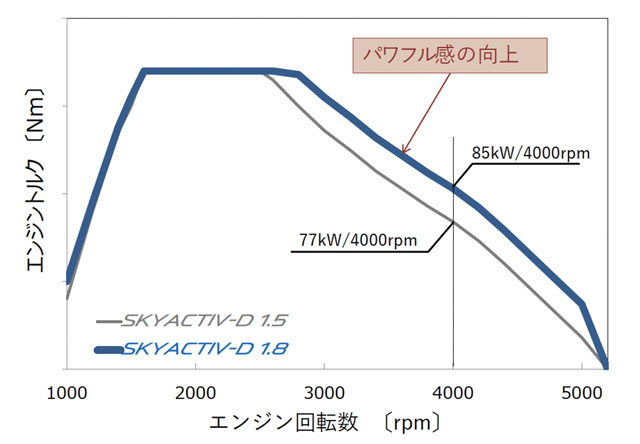

SKYACTIV-D1.8

CX-3に搭載された新ディーゼルターボエンジン。SKYACTIV-D1.5に比べ排気量は300cc拡大されたが、その余裕はスペック向上よりも、環境性能の向上が主目的。

熱効率が高まったことで燃費性能が向上。

3000回転付近からのトルクの伸びも顕著になり、高速域でのドライバビリティも高まった。高負荷時のNOx低減に加え、DPF再生の頻度も低減している。

ガソリンエンジン

ディーゼルの影に隠れがちだが確実に進化し続けている

SKYACTIV-G2.5

CX-5やアテンザに搭載される最新仕様は、ピストンやマルチホールインジェクターなど燃焼系の改良に加え、新タイプの排気ポートや冷却水制御バルブの採用で冷却効率も向上。

SKYACTIV-G2.5には、気筒休止機能が追加されたこともトピックス。一定速度で走行している時に、自動的に外側の2気筒を休止することで燃料消費を抑制する。

SKYACTIV-G2.0

CX-3などに搭載される最新仕様は、ポート形状や燃焼室の変更による耐ノック性の向上や、冷却水制御、燃料噴霧技術の進化により、トルク向上と実用燃費改善が図られている。

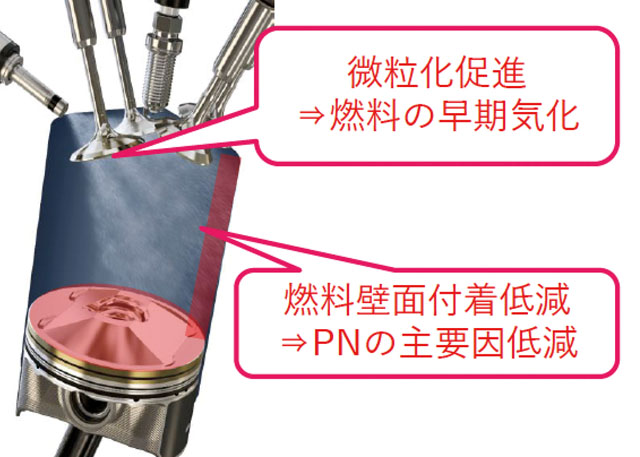

高燃圧+噴射制御や新型インジェクターの採用により、燃料噴霧技術が向上。

熱効率が高まったことに加え、排気微粒子(PN)をより低減することが可能になった。

SKYACTIV-G2.5T

海外のMazda6(日本名:アテンザ)に搭載されている2.5Lのターボエンジン。パワースペックは250HP/310lbft(約42.8kg・m)と、4LNA車クラスに匹敵する分厚いトルクを持つ。

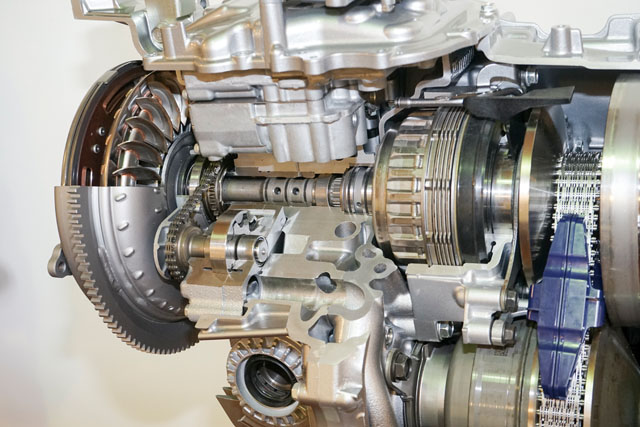

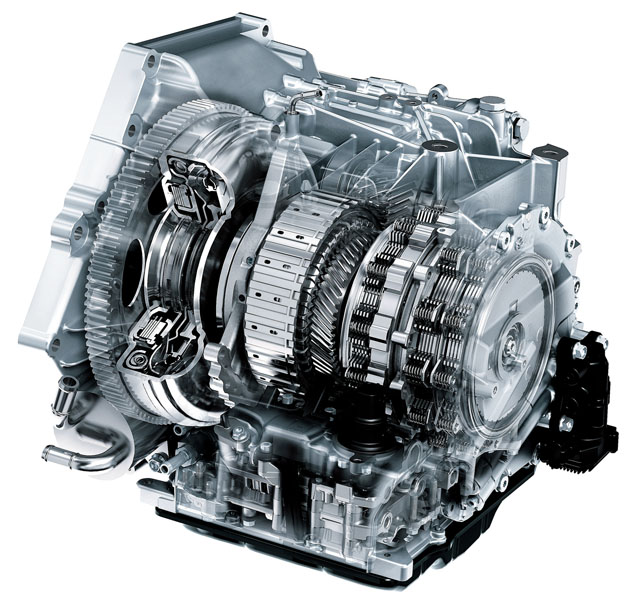

マツダのAT車に搭載されるSKYACTIVDRIVEは、制御性の良い多板クラッチ構造を採用することで、シフトアップ時のすべりの時間を短くし、巧みなロックアップ制御を実現している。

G-ベクタリングコントロールは、ハンドル操作に応じて駆動トルクを制御することで、前後横方向の加速度を統合的にコントロール。マツダが目指す「人馬一体」の中核技術のひとつ。

新世代エンジン「SKYACTIV-X」も2017年に発表済み

SKYACTIV-X(スカイアクティブ・エックス)は、マツダが開発を進める次世代エンジン。ディーゼルエンジンで採用される圧縮着火技術(エンジン内で燃料と混ざった空気を爆発させる技術)を、ガソリンエンジンに導入したことがポイント。ガソリンの高回転の伸びとディーゼルの豊かなトルクを両立する特性を持つ。次期アクセラで市販化される予定だ。

筒内のプラグ周辺に薄い混合気(燃料が混ざった空気)の状態を作り、それをプラグ着火することで膨張させて、残りの大半部分を圧縮着火させるマツダ独自開発のSPCC(I火花点火制御圧縮着火)が、SKYACTIV-Xエンジンの核となる技術。

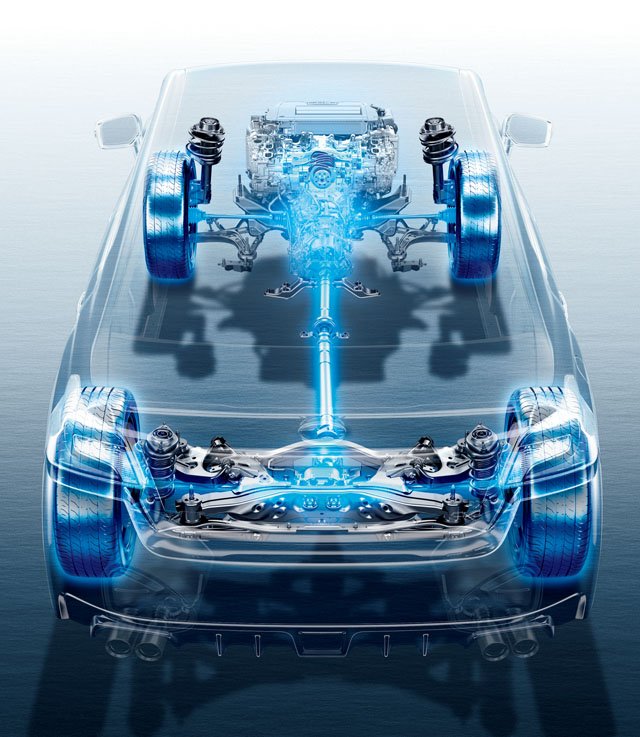

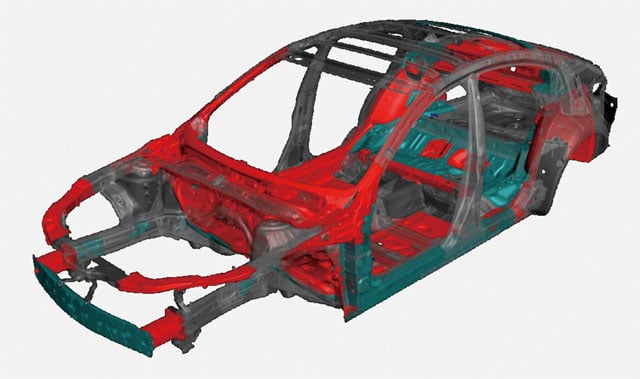

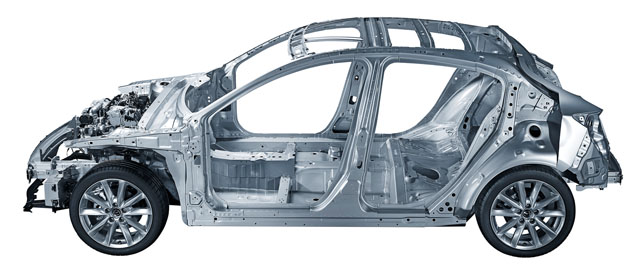

CheckPoint2 ボディ&シャシー

理想の走りを手に入れるために両社とも全面刷新を断行中

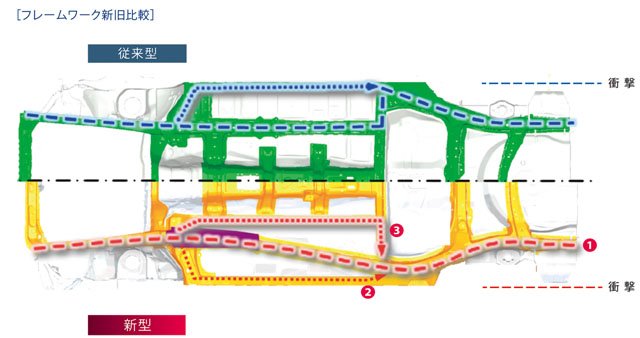

スバルのプラットフォームはインプレッサ以降、走りの理想を具体化させた「スバル・グローバル・プラットフォーム(SGP)」に随時刷新中だ。実際の走行性能に加えて数値で見えにくい官能性や動的質感も大きく向上させている。現在、SGPはインプレッサ/スバルXVに続いてフォレスターにも採用された。誤解を恐れずに言えば「スバルラインナップの下剋上」が続いているのである。

ただ、SGPが突然変位で生まれた物ではない。スバルの目指す「安心と愉しさ」をより高いレベルに持っていくためには、刷新が必要で、その結果、必然として生まれてきた。

マツダのプラットフォームは「スカイアクティブボディ」と「スカイアクティブシャシー」と呼ばれる。2012年に登場のCX-5で採用されて以降、第6世代と呼ばれる現ラインアップ全てに採用されている。「マツダが考える理想のクルマはどうあるべきか?」と言う考えを元に、ゼロから見直し、革新して開発されたものだ。

その考えはパワートレーン同様「人間中心の設計思想」だが、走りは「滑らかなGのつながり」を重要視している。それを実現するためには、ゼロから見直す必要があったのだ。

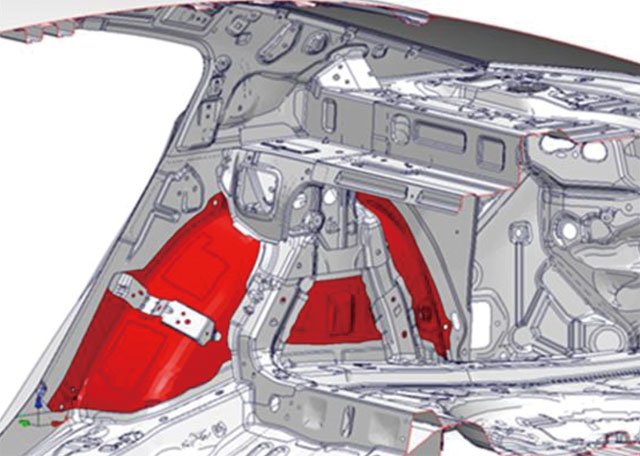

![]() SUBARU/SGPの設計思想は既存モデルにも影響を与えている

SUBARU/SGPの設計思想は既存モデルにも影響を与えている

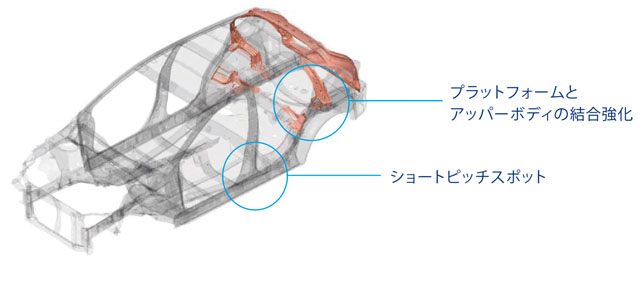

新世代のスバルの走りのために開発されたスバル・グローバル・プラットフォーム(SGP)。

フレーム構造の最適化や各部パーツの結合強化など、走りの質感を高める多くの技術が採用されている。

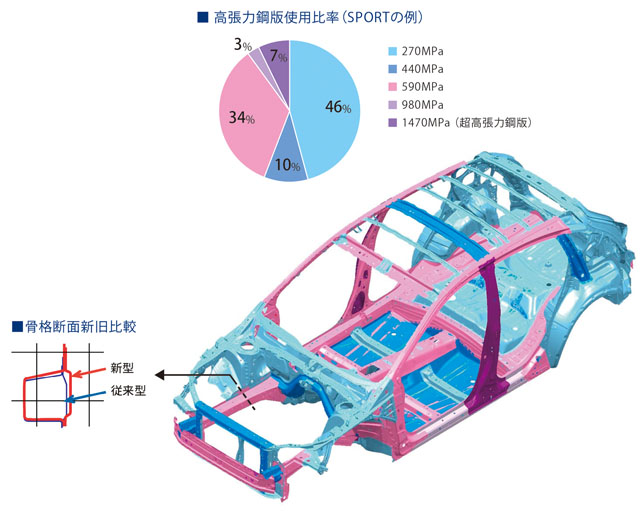

高強度材の採用が拡大されるなど、基本に忠実な設計もSGPの見所。剛性はSIシャシー比で1.7~2倍となるが、単純な剛性アップではなく、剛性バランスや力の流れまでこだわった設計思想が盛り込まれる。

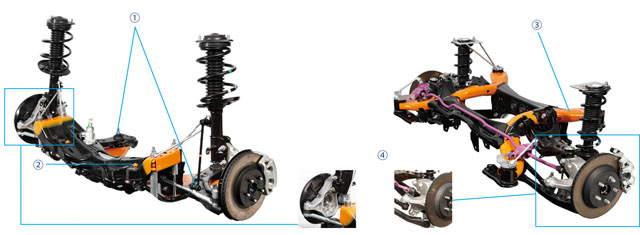

SGPは開発時からSUVを意識した設計思想を盛り込んでいるため、サスまわりの設計の自由度が大きく高まった。スバルXVはインプレッサよりもバランスが良いという声もあるほど。

SGPの採用に合わせて、サスペンションまわりの設計も最適化。サス本体のチューニングのみならず、結合部の剛性強化も図られるなど、乗り心地の向上を狙った設計も見所。

レヴォーグのシャシーはSGP導入前のSIシャシーだが、2017年の改良時にSGPの設計思想の一部を取り込んだ改修が実施されるなど、既存モデルの質感向上に対しても影響を与えている。

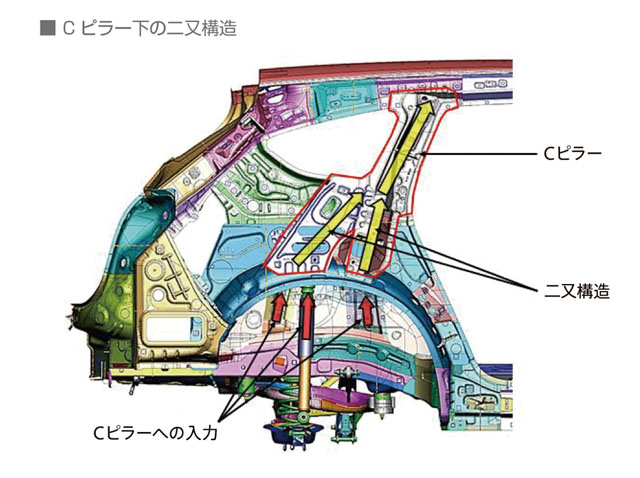

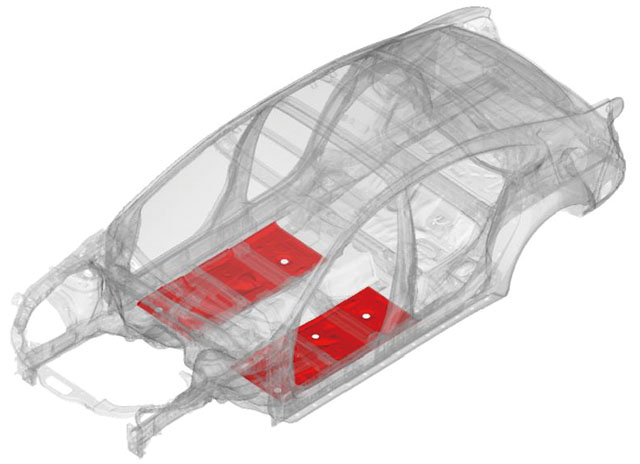

![]() MAZDA/大幅な改良も厭わない積極的なアップデートを頻繁に実施中

MAZDA/大幅な改良も厭わない積極的なアップデートを頻繁に実施中

人馬一体を実現するシャシーや足回り関連の改良も積極的。サスペンション本体&取り付け位置の変更や、シャシー構造の変更などまで実施することで、自然な荷重移動を生み出す走り質感向上を狙う。年次改良の際に実施されるケースも多い。

スカイアクティブ世代以降のボディには、剛性感に加え、サスペンションからの力をボディ全体で受け止める役割も持たされる。

最新の考え方が盛り込まれたアテンザには、サス取り付け部やCピラーまわりの剛性向上を狙う改良が実施された。

静粛性向上も近年力を入れているテーマ。アテンザは今回の大幅改良時に、車外からの音の侵入を軽減させる目的で、車体パネルやタイヤハウスの板厚を増加させるなどの大規模な改修を受けている。

CheckPoint3 安全&利便装備

人とクルマを守る“高度な安全”を全モデルに対して展開中

スバルはエマージェンシーブレーキを世に広めるきっかけを作った。「アイサイト」だ。まだ、運転支援など考えもしなかった1990年代から基礎研究を進めていたことが花開いた。昨今はライバルの進化も著しいが、リアルワールドでの信頼性は揺るぎない。現在はレヴォーグ/WRXS4にはステアリング操作もアシストする「ツーリングアシスト」、新型フォレスターにはドライバーの安全運転をサポートする「ドライバーモニタリング」などの新アイテムも用意される。これらは将来的には全車種に水平展開されるだろう。

マツダが進める「i-ACTIVSENSE」は、アクティブセーフティとプリクラッシュセーフティを含めた先進安全技術の総称で前後左右全ての安全をサポートする。その中でもエマージェンシーブレーキ「アドバンスド・スマート・シティ・ブレーキ・アシスト」は2016年にマイナーチェンジされたアクセラ以降、センサー(ミリ波レーダー+光学単眼カメラ)の進化とブレーキ性能の良さから、予防安全性能の試験でトップの成績も記録している。

安全に取り組む意識が高いことも、スバルとマツダに共通する美点といえよう。

![]() SUBARU/アイサイトを軸とした高度な“安全”を提供中次を見据えた装備も発表

SUBARU/アイサイトを軸とした高度な“安全”を提供中次を見据えた装備も発表

ステレオカメラで前方方向の障害物を検知するアイサイト。バージョン3は、カラー画像化や検知範囲の拡大、ステアリングアシスト機能など、実効性の高い機能も標準化されている。

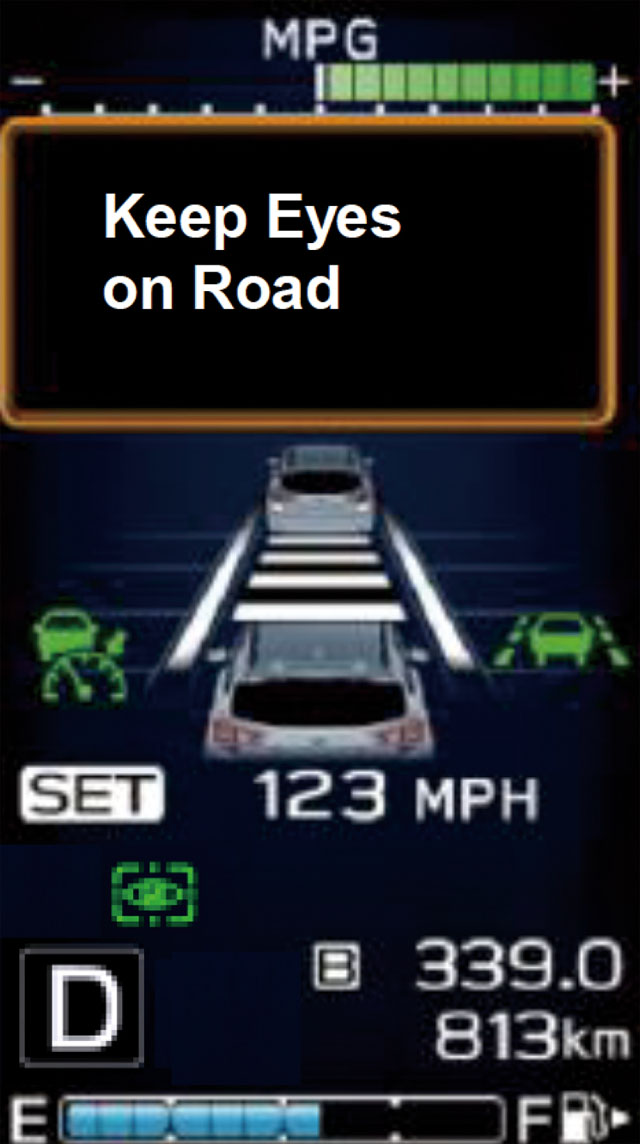

先行車追従機能など強力な運転支援を持つツーリングアシストは、現状ではレヴォーグや新型フォレスターといった上級モデルを中心に展開されているが、今後はより多くのモデルへ搭載されていくだろう。

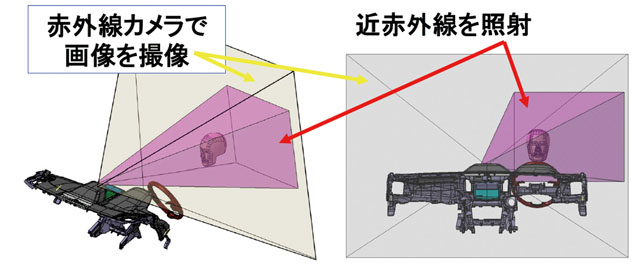

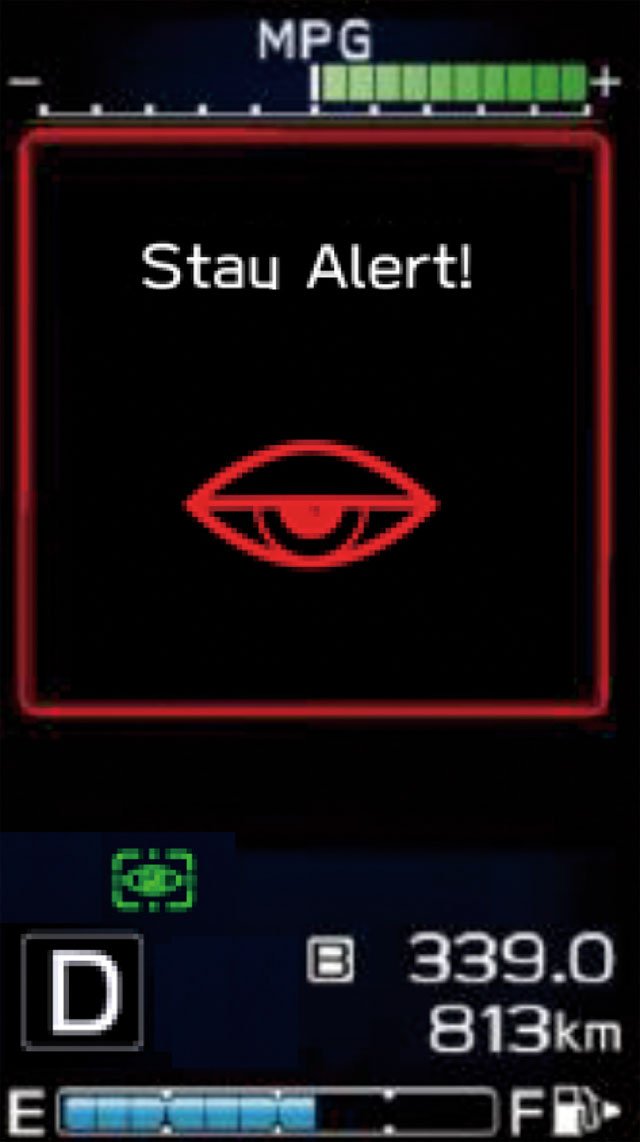

新型フォレスターで新たに採用されるドライバーモニタリングシステムは、専用カメラでドライバーの顔を認知し様々な走行支援を行う、初採用の乗員認知システム。

センターディスプレイ上に配置される専用カメラは暗い場所でも高い検知能力を持つ赤外線式のため、夜間時もドライバーの正確な状態を監視することができる。

シートポジションやドアミラー角度などの設定を個別に保存できるメモリー機能に加え、運転時のドライバーの顔を監視し、居眠り&脇見運転の可能性があると推定した場合は、メーターディスプレイなどに警告表示&警報音を鳴らす機能も合わせ持つ。

最近のスバル車はスピーカーのみのレス仕様が基本。ただし、インプレッサ以降のモデルには、専用設計でインパネとジャストフィットするパナソニックナビがディーラーOPで用意される。

![]() MAZDA/改良時に最新仕様にアップデートする水平展開も積極的

MAZDA/改良時に最新仕様にアップデートする水平展開も積極的

最新仕様はフロントガラス上の単眼カメラ、グリルエンブレム内のミリ波レーダーを用いて前方の障害物を検知。歩行者検知機能や全車速追従型のACCなどの最新機能を備える。

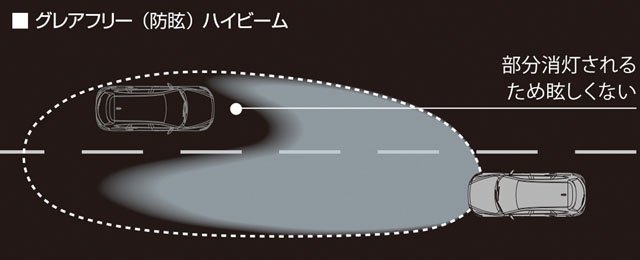

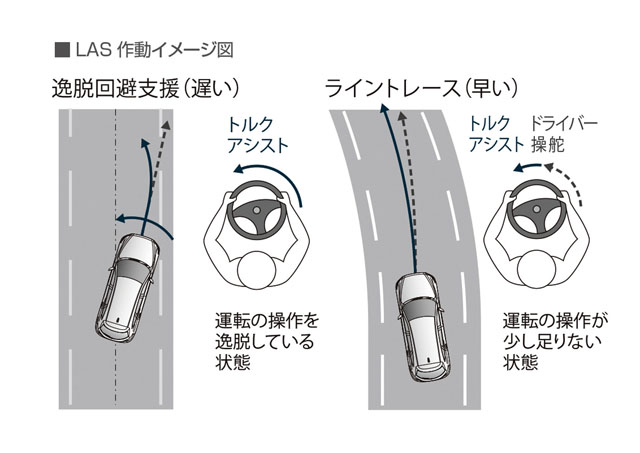

実効性が高い車線逸脱警報や先進ライトシステムの標準装備化を積極的。多くのモデルが国が定める「サポカーSワイド」をクリアしている。

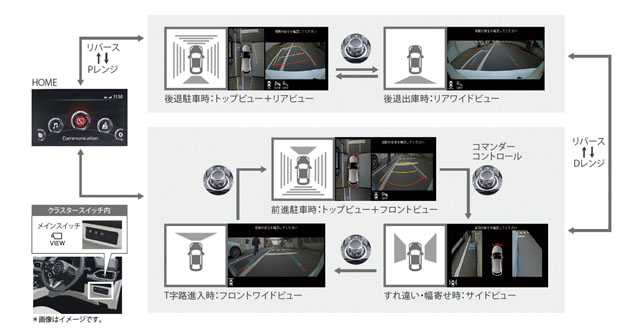

前後左右の周囲情報を表示する360°ビュー・モニターやパーキングセンサーなど、見えない死角への対応も積極的に展開。自動ブレーキと同様に、順次標準化が図られるだろう。

車両が発する情報を表示するアクティブ・ドライビング・ディスプレイは、年次改良時により少ない視線移動量で認識できる、フロントガラス照射タイプに切り替え中。

「マツダコネクト」は全モデルに展開設定。新型アテンザはモニターの8インチ化、新型CX-3はコマンダーダイヤルの改良など、アップデートも積極的。

CheckPoint4 エクステリア&インテリア

ブランドの個性を強く主張する共通のデザインイメージを広く展開

スバルのデザインの考え方は「DYNAMIC×SOLID」である。これは愉しさを感じさせる「ダイナミックな躍動感」と安心をイメージさせる「ソリッドな塊」を融合したものだ。ただし、モデルのキャラクターによりこのバランスは変わり、あくまでも機能性を担保した上で進めていることも特徴だ。

インテリアは新型インプレッサで全面刷新されてから、飛躍的にレベルアップ。デザインや素材、製造のギャップなど、SGP採用並みに頑張った。これらも世代交代のタイミングで全モデルに水平展開されていく。

一方、マツダのデザインの考え方は、クルマは単なる鉄の塊ではなく、まるで生き物のように生命感を感じさせること。それを具現化したのが「魂動デザイン」だ。2016年に登場した2代目CX‐5以降は第2フェイズへと突入。線ではなく面で、要素を足すのではなく引くことで、日本ならではの美意識を表現し、エレガントかつ品格を増した造形に仕上げている。

インテリアはどのモデルも人間中心の操作系でスイッチ類の数を極力減らし、シンプルで質感の高さが特徴である。運転席/助手席のクルマとの一体感を感じさせながらもタイト過ぎない心地よい空間も見所だ。

![]() SUBARU/躍動感と塊感を巧みに融合させるデザインテーマを展開

SUBARU/躍動感と塊感を巧みに融合させるデザインテーマを展開

日本発売が正式にアナウンスされた新型フォレースターには、「DYNAMIC×SOLID」に加えて、フォレスター独自のモダンキュービックフォルムも加えられ、SUVらしい逞しさも表現する。

2016年末に発売された現行インプレッサが、スバルが進める「DYNAMIC×SOLID」のデザイン思想が全面的に反映された初の量産モデル。

2014年のジュネーブショーでお披露目されたVIZIV2CONCEPTが、スバルが提唱する「DYNAMIC×SOLID」が最初に盛り込まれたスタディモデル。

現行インプレッサの登場を契機に、インテリアの仕立てや素材感が著しく向上したことも見逃せないポイント。広いキャビンなど実用性も申し分がない。

![]() MAZDA/クルマに命を与える魂動デザインはより洗練された次世代スタイリングに進化

MAZDA/クルマに命を与える魂動デザインはより洗練された次世代スタイリングに進化

魂動デザインは現行CX-5から第2フェイズに突入。下の写真のモデルは2015年の東京モーターショーで発表された「越KOERU」。現行CX-5に多大な影響を与えたことが分かるだろう。

「クルマに命を与える」をテーマとする魂動デザインは、2012年にデビューした先代CX-5から採用。最新との違いは明らかだ。

デザインにこだわるクルマ造りはインテリアにも良い影響を与えている。各モデルに本革仕様車を標準化するなど、上質感の演出も巧みになってきた。

近年、各地で開催されるモーターショーで発表されるコンセプトモデルにも魂動デザインは注がれる。このRX-VISIONは開発が噂されるロータリースポーツを意識したコンセプトモデル。

CheckPoint5 次世代モデル

間もなく登場する次世代モデルは共に大幅進化することは確実

マツダの進化はまだまだ止まらない。そのヒントが昨年の東京モーターショーでお披露目されたコンセプトカー「魁コンセプト」と、昨年夏頃に技術発表された「SKYACTIV‐X+次世代プラットフォーム」だ。これらの要素を組み合せて登場するニューモデルは次期アクセラで間違いないだろう。

注目のSKYACTIV‐Xはガソリンと空気の混合気をディーゼルのようにピストンの圧縮によって自己着火させる圧縮着火エンジンだが、マツダの考える理想の燃焼に向けたロードマップの一つだ。

一方、スバルは世代交代のタイミングもあり、SGPなどの技術革新は全てのモデルに水平展開されていないが、今後はWRX/レヴォーグ、レガシィにも投入されるだろう。すでに次期WRXを示唆する「VIZIVPERFORMANCECONCEPT」と次期レヴォーグを示唆する「VIZIVTOURERCONCEPT」がお披露目済みだ。

パワートレーンに関しては現在NAモデルが主流となっているが、2021年までに世界生産の8割をダウンサイジングターボに移行する計画があり、3タイプ(1・5L/1.8L/2・4L)のダウンサイジングターボを開発中という。トランスミッションも多段ATを開発中という噂も耳にする。

![]() MAZDA/次期アクセラには未来のマツダを占う次世代技術が目白押し

MAZDA/次期アクセラには未来のマツダを占う次世代技術が目白押し

2017年の東京モーターショーで発表された魁CONCEPTは、今年末にデビューが有力視される、次期アクセラのスタディモデル。洗練された趣の内外装は、この先のマツダ車のデザインの方向性を示している。

第二世代のSKYACTIVボディとシャシーは、応力の伝達性や剛性感の向上に加えて、マツダが近年進める振動抑制の発想も盛り込まれる。新型アクセラはこのシャシーを採用する、第一弾モデルとなる。

次期アクセラには、SPCCI(火花点火制御圧縮着火)を採用するSKYACTIV-Xエンジンが搭載される。現行の「SKYACTIV-G」比で最大で20~30%の燃費改善と最大30%のトルクアップが見込めるとされる。

すでにSKYACTIV-Xエンジン+第2世代SKYACTIVシャシーを積んだ試作モデルは昨年夏に公開済み。すでに完成度も高く、このまま市販化しても十分戦えるほど。

![]() SUBARU/SGP+DYNAMIC×SOLIDの投入でWRXとレヴォーグは大進化を遂げる

SUBARU/SGP+DYNAMIC×SOLIDの投入でWRXとレヴォーグは大進化を遂げる

今年の東京オートサロンでお披露目されたVIZIVPERFORMANCESTICONCEPTは、次期WRXとも噂されるコンセプトモデル。詳細スペックは不明だが、STIのオリジナルエアロが装着されるなど、市販モデルに近いカスタムが注がれている。

現行WRXSTIのエンジンは設計年次の古いEJ型だけに、次期WRXはパワートレーンが全面刷新される可能性が高い。開発が噂されるダウンサイジングターボと多段ATの組み合わせか?

今年のジュネーブショーでお披露目されたVIZIVTOURERCONCEPTは、次期レヴォーグを強く意識したコンセプトカー。ヘキサゴングリルやホークアイのヘッドライトなど、スバルらしいデザインが強く印象に残る出来栄えだ。フォレスターの次はレヴォーグが有力か?

SUBARU&MAZDA未来の展望は如何に?

スバルとマツダには個性豊かな楽しいモデルが揃う。だが、この方向性のまま突き進んでも良いのだろうか?ここではそんな2社の現状と未来を占ってみたいと思う。

山本シンヤ

スバルはパワートレーン、マツダはモデル展開に物足りなさを感じる

スバルとマツダ、どちらもブランドとして目指す方向性は似ているものの、そのためのアプローチは異なるのが面白い。ただ、個人的には気になる点や要望もある。

スバルは今後全ての車種に水平展開するSGPに対し、パワートレーンを上手く使いこなせていない。特に1・6L直噴ターボ「DIT」は、パフォーマンスと燃費/環境性能のバランスもよく、輸入車にも対抗できるユニットにもかかわらず、現在はレヴォーグ専用なのが勿体ない。また、かつてはスバルは最もMT比率が高いメーカーだったが、現在はほぼ2ペダル(CVT)のみ。「設定してマツダとスバルのウィークポイントは商品企画である。国内市場におけるシェアを考えれば仕方ないが、ミニバンや軽乗用車、ハイト系2BOXなどは他社からのOEM供給モデルで賄っているのが現状。クルマの楽しみ方に拡がりを欠くと言ってもいいだろう。とはいえ、走りへのこだわりは一般的なユーザーにもメリットが多い。スバルの4WDの全天高性能やアイサイトは分かりやすい特徴。マツダにしても最近の走りの磨き込みは、マニア好みから普通の人が良さを実感できる仕立てに変わってきている。街乗りではその良さは薄めに感じるかもしれなも売れない」というのも分かるが、あまりにドライすぎると思う。

一方、マツダはメカニズムの水平展開の早さや6速MTの設定など少数派も大事にする対応は評価できるが、全てのモデルのデザインや走りの考え方があまりに似すぎで、モデル毎の個性が薄いのが気になる。ブランド作りはコンセプトを統一させることが重要だがやり過ぎな気がするまたスバルのSTIのようなサブブランドが復活しないのも残念だ。

つまり、マツダにあってスバルにない、スバルにあってマツダにないものこそが、各々のウィークポイントだと考えている。

MAZDAここがポイント

マツダの新世代モデルは、よく見ると微妙に顔つきは違うのだが、基本的には同じと言われても仕方がないほどそっくり。もう少し違ったアプローチがあるのでは?

SUBARUここがポイント

レヴォーグの1.6L車に搭載されるFB16型直噴ターボは、バランスの良さが光る秀逸なエンジン。レヴォーグだけという展開は本当にもったいないと思う。

川島茂夫

方向性や手法は異なるが普通の人が楽しめるクルマ造りは評価したい

マツダとスバルのウィークポイントは商品企画である。国内市場におけるシェアを考えれば仕方ないが、ミニバンや軽乗用車、ハイト系2BOXなどは他社からのOEM供給モデルで賄っているのが現状。クルマの楽しみ方に拡がりを欠くと言ってもいいだろう。

とはいえ、走りへのこだわりは一般的なユーザーにもメリットが多い。スバルの4WDの全天高性能やアイサイトは分かりやすい特徴。マツダにしても最近の走りの磨き込みは、マニア好みから普通の人が良さを実感できる仕立てに変わってきている。街乗りではその良さは薄めに感じるかもしれないが、高速などで長距離を移動するときに、その走りの良さを再認識できるだろう。

また両社が力を入れるSUV市場が拡大していることも追い風だ。スバルは4WDを主軸に置きながらもバランスの良いモデルを揃え、マツダはCX-5を中心にCX-3とCX-8とバリエーションを増やし、拡大する市場に対応している。

特別なスポーツモデルを除けば、両社のモデルは独自キャラや乗り味を武器としている。クラスを変えたとしても目指す方向性は変わらない。「次もスバル」「次もマツダ」というユーザーが増えていることも十分に納得できる。

MAZDAここがポイント

CXシリーズの充実ぶりはマツダの大きな武器。ミニバンやハイト系などが置き去りになっている点は気になるが、世界市場での近年の躍進の原動力は、高品位なSUVであることは間違いない。

SUBARUここがポイント

伝統のシンメトリカルAWDが生み出す走行性能は、オンロードでも真価を発揮。特に高速走行時の安定感はトップクラスの出来を誇る。ロングドライブ適性の高さも人気の理由だ。

提供元:月刊自家用車