カーライフ

更新日:2020.09.11 / 掲載日:2020.08.10

オープンカー! の魔力

クルマには多くのジャンルがあるが、なかでもオープンカーにはたしかな世界観がある。それは、クルマの魅力のひとつ、「走りの楽しさ」を増幅させてくれるものだ。今回は、選び方から、人気モデル、購入後の楽しみ方まで、まるっとパッケージング。これからの季節、絶対に乗りたくなるオープンカー特集をお届けする。

(掲載されている内容はグー本誌2020年9月号の内容です)

風と光を感じて走れば胸が高鳴る魔法にかかる

運転が楽しいクルマってどんなクルマ? と聞くと、やはり「スポーツカー」と答える人が多い。たしかにスポーツカーは、ステアリングを切ればリニアに応答し、思いのままに動かすことができて、気持ちのよい加速感を味わえる。しかしそのために、高性能なエンジンや足まわり、優れた車重配分などが必要となる。

しかし、オープンカーなら、これといった制約なしに、運転の楽しさを存分に味わうことが可能だ。屋根を開けて車外の空気と直接つながることで、それほど速度を出さなくても、走りのリアリティを強烈に感じられるのである。

スタイリングもじつに美しく、繊細で凝ったデザインのモデルが多い。時にクーペモデルでは考えられないような革新的な形状のモデルだって見つけることができるのも、オープンカーならではの魅力。

屋根が開いているか否か。それだけの違いが何かをもたらすと思えないかもしれない。しかし実際に運転してみると、やはり胸が高鳴り、屋根のあるクルマとは違った感銘を受けるのだ。周囲の風や光を感じ、リアルな走行音を聞きながら走る風景は、じつにマジカルで、気がつくと運転に没頭している。これぞまさに魔力! 今回はそんなオープンカーの魅力と選び方を探っていこう。

ところで……カブリオレ! スパイダー! コンバーチブル! オープンカーの名称ってどうしていろいろあるの?

ガソリン自動車が誕生した約130年前、そもそも初期のクルマはオープンカーが基本であった。その後、幌の付いたソフトトップ、さらにハードトップが普及し、スタンダードとなる。その途中で、地域やメーカーごとに、オープンカーの呼び方はさまざまに変遷してきた。カブリオレ、スパイダー、コンバーチブル、そして(車名ではなく形状の名称として)ロードスターなど、現在でもメーカーごとに呼び名が異なり、それが各車の色でありオリジナリティとなっている。華やかで特別なオープンカーにふさわしいエピソードだ。

現在でもフェラーリやアストンマーティンなど、スーパーカー系メーカーでは、多くのモデルに、クーペだけでなくオープンモデルが設定されている。基本だったものが、今は贅沢な楽しみとなって残っているのである。

これがグー流! オープンカーの知識と選び方

風を感じながら走る爽快感や開放感がオープンカーの魅力だ。そんなオープンカーを愛車として購入する前に、知っておくべき基礎的な知識をレクチャーしていこう!

オープントップの種類はさまざま!

ルーフトップの素材が布などの柔らかい生地でできているのがソフトトップ。金属やFRPなど硬い素材を用いたものがハードトップに分類される。ソフトトップは軽量で構造がシンプルなので、走行性能やトランクの積載容量への影響が少ない。ただし熱に弱く、耐候性が悪い。一方ハードトップは、耐候性に優れるうえに金属のルーフは遮音性に優れているので走行中の快適性が高い。開閉は電動式が多く便利だが、構造が複雑なので車重がかさんでしまう。

ルーフの格納方式によって荷室容量が制限される。使い勝手もオープンカー選びでは重要なポイント。

風を感じられるのは気持ちいいが、巻き込み風は走行時の快適性に影響するので試乗して確認したい。

Tバールーフって?

80年代に流行したが、クーペカブリオレの台頭によって存在意義が希薄となり採用車種が減少。

ルーフを外してオープン状態にできる機構のことで、運転席側と助手席側のルーフをそれぞれ着脱できるのが特徴だ。フルオープンほどの開放感は得られないものの、ルーフ中央部にボディの構造体の一部がバー状に残るので、オープン時でもボディの強度と剛性が確保できる。ガラスルーフを採用した車種が多く、着脱には気を使う。

SUVにもオープンカーが?

SUVのオープンモデルは、個性を主張しながらスポーツモデルにはない実用性も兼ね備えている。

SUVをベースにオープンカーの特徴を融合した大胆なモデルも存在する。なかでもユニークなのは、フリーダムトップ3ピースモジュラーハードトップを採用したジープ・ラングラーだ。パネルの組み合わせで多彩にアレンジできて、オープンドライブをワイルドに楽しめる。ただし、パネルの脱着作業に手間がかかるのが難点でもある。

![]() こんなオープンカーもあり! 『キャンバストップ』

こんなオープンカーもあり! 『キャンバストップ』

中古車中心価格帯:160万から340万円/新車価格:396万円

[アバルト]595C

165psを発生する1.4Lターボをはじめとした専用装備によって刺激的な走りを披露。内外装の要所にはアバルトの象徴である「サソリ」があしらわれ、スペシャルな雰囲気を演出している。

布製のルーフが前端からリアウインドウまで大胆に開閉できる。蛇腹に折りたたんだ様子はスタイルとの相性がいい。

運転席まわりは黒と赤で統一され、太めのステアリングやブーストメーターなどによりスポーティな雰囲気が漂う。

定番! ロードスターはどのモデルがベストか!?

各種年代、グレード、流通台数も多く、選びたい放題!

国産オープンカーの代名詞であり、中古車の流通台数が多いことでも知られているロードスター。初代登場から30年を経過した現在でも、多くのファンに支えられている稀代の名車を今こそ手に入れよう。

年式や仕様をあらかじめ検討しておくことが肝要

ロードスターはライトウェイトスポーツカーの伝統様式を体現したモデルで、89年にユーノス・ロードスターとしてデビューし、3度のフルモデルチェンジを経ても“人馬一体”の運転感覚を変わらず追求してきた。走る楽しさと引き換えに乗車定員や実用性などに割り切った部分はあるが、運転すればそうしたネガティブな要素はさしたる問題ではないことに誰もが気づくはずだ。

30年にわたる歴史のなかで、さまざまなグレード、仕様がリリースされている。基本はソフトトップオープンだが、2代目ではクローズドボディのクーペが限定発売され、3代目ではパワーリトラクタブルハードトップ(RHT)モデルを追加。特別仕様車も含めて、多様なバリエーションが揃っている。オープンカーのなかでも流通台数が多く、初代から現行型まで、それぞれに魅力があるので、年式やグレードなどあらかじめ絞り込んでおくといいだろう。

低年式車のソフトトップは雨漏り不可避といわれているので、幌の状態やゴム類の劣化具合をしっかりと見極めたい。とはいえ、あまりナーバスになりすぎず、風を感じて走る爽快感がロードスターの付加価値だと考えて選ぶべきだろう。

[マツダ]ロードスターRF

新車価格 343万9700から390万600円エレガントなファストバックスタイルや電動格納式ルーフを採用することで、ロードスターに新たな魅力をプラス。パワーユニットはRF用にチューニングを施した2Lを搭載している。

独自のリアルーフ形状と、ルーフの開閉に連動して開放されるバックウインドウによって構成されるスタイルで、ソフトトップとは違う個性を表現している。

車内はルーフを開けたときに外から見えることを考慮した質の高いデザインとしている。

現行型ロードスターは2015年に登場!

排気量やボディサイズが縮小され、走りが楽しめるピュアスポーツモデルでありながら、優れた経済性や実用性も兼ね備えている。登場から5年が経過して価格もこなれてきた。

中古車中心価格帯 120万から290万円

初代ロードスター(1989年から)

ロードスターの歴史はこのクルマから始まった。国産屈指の名車の初代は登場から30年を経過。良質なコンディションを維持している物件の価格はやや高騰気味となっている。

中古車中心価格帯 40万から200万円

2代目ロードスター(1998年から)

初代同様に、良質な車両の流通は少なめ。状態のいい車両を見つけたら即買い必至といえる。クーペモデルやターボエンジン搭載車などバリエーションが多彩なのも特徴だ。

中古車中心価格帯 10万から90万円

3代目ロードスター(2005年から)

環境・安全要件に対応するために、プラットフォームを刷新。ボディサイズは拡大されたが、50対50の前後重量配分などの要素を継承することでロードスターらしさは健在だ。

中古車中心価格帯 30万から180万円

ミッドシップで走りはさらに楽しくなる!

現在、新車でも中古車でも、オープンカーの人気車に名をつらねるS660だが、同車の一番の特徴といえば、エンジンをミッドシップ搭載していること。その走りの魅力とはどんなものか?

私が解説します

モータージャーナリスト岡本幸一郎

1968年生まれ。国内外のさまざまなモデルへの試乗経験を持ち、メカニズム関連にも豊富な知識を持つ。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。

ミッドシップ+オープンの運転の楽しさは別格

現代では多くのクルマが、フロントにエンジンを搭載しているが、この搭載位置というのが、走りに少なからず影響を及ぼす。たとえば、エンジンを車体の中央付近に搭載すると前後の重量バランスがよくなり、慣性の影響を受けにくくなる。回頭性はより俊敏になり、自分を中心に曲がる感覚が増すなど、コーナリング時のフィーリングは別物となる。

また、後輪駆動の場合、駆動輪のあるボディ後方に重いエンジンを搭載することで、荷重が安定してかかり、アクセルを踏んだときに駆動力を逃がすことなく路面に伝えて、より確実に前に進ませることができるようになる。これらのメリットを同時に享受できるのがMRで、さらにオープンカーであれば、シート背後にあるエンジンの鼓動(振動や音)を濃密に感じられるという楽しみも得られる。

もちろんデメリットもある。使い勝手の面では、荷物の積載スペースが狭くなり、機構面では、エンジン前側がふさがるために冷却性において不利となる。操縦性の面においては、コーナリングの限界が高い半面、限界を超えるとスピンしやすいという側面もある。

とはいえ、MRのオープンカーだからこそ味わえる走りの世界観は格別だ。一生に一度だけでも、味わう価値はおおいにあると断言できる。

[ホンダ]S660

エンジンをシート後方に搭載したミッドシップレイアウトで後輪駆動のMRモデル。カーマニアからも評価が高い軽自動車のオープンスポーツで、中古車相場も高値で安定している。中古車中心価格帯 120万から260万円新車価格 203万1700から232万1000円

オープントップは幌式ながら、後方にたたまれるタイプではなく、クルクルと巻いてフロントの専用ケースに収納する。

空間はかなりタイトで、運転するための装置がすべてドライバーの周囲に配置されたコックピット感のある運転席まわり。

OTHER MODEL

[ホンダ]ビート

1991年に発売された軽オープン+MRモデルで、ソフトトップはボディ後方へ折りたたむタイプ。希少モデルだがさすがにコンディションのよい物件が少なくなってきた。

中古車中心価格帯 20万から100万円

[トヨタ]MR-S

中古車中心価格帯 30万から180万円MR2の系譜を受け継ぎ、1999年にオープンカーのMRモデルとして誕生した。MTに加え、シーケンシャル式の2ペダルモデルを設定。物件の多くが100万円以下で流通する。

中古車中心価格帯 20万から100万円

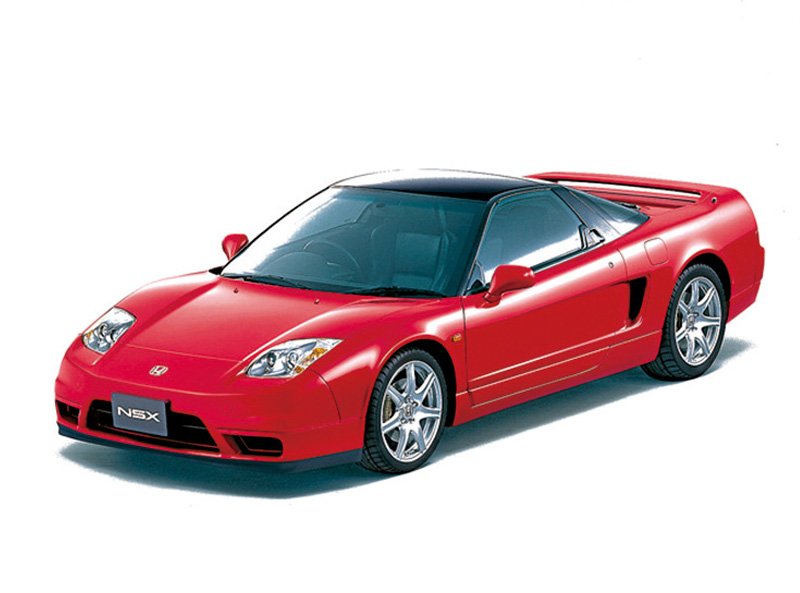

[ホンダ]NSX(先代型)

中古車中心価格帯 420万から900万円F1譲りの走行性能を備えた、スーパースポーツモデルで、MR方式を採用。先代型は2005年まで販売されていた。タルガトップスタイルの「タイプT」は1995年に追加されている。

中古車中心価格帯 20万から100万円

買いやすい! 扱いやすい! ルックスがいい! 人気のコペン徹底攻略

コペンは軽自動車という限られた枠のなかで、ハードトップオープンスポーツという特殊なパッケージングを実現した革新的なモデルだ。そんなコペンの魅力や中古車選びのポイントをレポートしよう。

どのコペンを選んでも楽しさは存分に味わえる

軽自動車のスポーツカーという世界的に見ても稀有な存在でありながら、電動格納式のアクティブトップを採用したオープンカーというコペンならではの特徴は、年数を経ても色あせない魅力となっている。初代、2代目のいずれを選択しても楽しさは存分に味わえ、飽きずに長く乗ることができるはずだ。

初代は初期型が18年、最終型でも8年が経過している。経年による劣化は避けられないが、特にアクティブトップの作動やシートのヤレ、足まわりのヘタりは入念に確認しておきたい。現行型は車両の状態に不安は少ないが、タイプによって流通台数や相場に差があるので、ねらいを明確にしておく必要がある。相場は両車ともに安定して推移している。

[ダイハツ]コペン(現行型)

軽自動車のオープンカーという希少さが影響し、3タイプのいずれも大きな値崩れがない。購入時は機能のチェックのほか、カスタマイズされていた形跡などもしっかり確認しよう。

中古車中心価格帯 90万から280万円 新車価格 188万6500から244万6000円

2019年には、第4のモデルとして、スポーティな走りをさらに極めたGR SPORTが登場した。

外板を樹脂パーツの集合体と捉え、購入後もユーザーの嗜好に合わせたデザイン変更が可能だ。

運転の楽しさを存分に味わえる軽スポーツ

軽自動車規格のクルマだが、オープン2シーターの価値にこだわって開発されたモデルだ。特に走りでは、骨格だけで必要な剛性を確保するべくDフレームを採用し、ライトウェイトスポーツ特有の俊敏かつ軽快な動きを実現している。エンジンは660ccでパワーは自主規制枠いっぱいの64psとなるが、800kg台の車重を走らせるには十分。日常的な場面で使い切れないほどのパワーを発揮する本格派スポーツカーに比べれば身軽で、ファントゥドライブという点では断然上まわっている。

![]() 選べるスタイル!

選べるスタイル!

ローブ

エクスプレイ

セロ

3バリエーションから選べるが、ローブとセロはドアを除く樹脂外板や灯火器類を交換することが可能となっている。

[ダイハツ]コペン(先代型)

標準車のほか、1周年、10周年を記念したモデルや、特別装備が満載されたアルティメットエディションなどの特別仕様車も選べる。年数を経ているわりに相場は高めに推移している。

中古車中心価格帯 20万から140万円

独自の技術で軽スポーツの概念を大きく変えた

初代コペンは、軽自動車として初めて「アクティブトップ」と呼ばれる油圧機構を採用した電動開閉式ルーフを採用したことで注目を集めた。低重心で力強さを演出したティアドロップシェイプシルエット、新開発ターボエンジンや専用サスペンションなどのメカニズムによって、クラスを超えたハイレベルな運動性能を実現し、走る楽しさを存分に味わえる。特別な装備やボディカラーに5層コート(ホワイトは4層コート)を採用するなど、クオリティにこだわった作りがもたらす独自の世界観は、今も色あせていない。

アクティブトップは、スイッチ操作ひとつでオープンへ早変わり。開閉にかかる時間は30秒ほど。

楽しく! 役立つ! オープンカー予備軍のための乗り方講座

自動車評論家 清水草一

フリーになって25年超、最近は安全技術搭載車の必要性を訴えるベテラン評論家。これまで軽自動車からフェラーリまで多くの車種を購入してきた。

どうして雨の多い日本でオープンカーを選ぶのか?

オープンカーのすばらしさを知っている日本人は、決して多くない。かくいう私もそうだった。欧米にはオープンカー愛好者が多いが、「雨が多くて日差しが強くて、渋滞だらけで排ガスも煙い日本で、オープンなんてムリだ」と思っていたのだ。

ところが、ディーゼル排ガス規制の強化で、外気の臭さや煙さはほとんどなくなった。それとともに、「オープンカーを買ってみようかな」と思うようになってきた。 仕事柄、いろいろなオープンカーを経験していたので、私がまずこだわったのは、「4人乗りであること」だった。オープンカーは一人とか二人で乗るよりも、なるべく大人数で乗り、ワイワイやりながら走ったほうが楽しい。欧米の映画にはそんなシーンが出てくるが、じつにゼイタクに見えるじゃないか。

そして選んだのが、プジョー306カブリオレの中古車だった。同モデルは、見た目よりはるかに後席がゆったりしていて、ファミリーカーとしても活躍してくれた。家族4人でオープンで走ると、気分は芸能人一家! ハリウッドスター気分とでも申しましょうか。

ただ現在は、子どもたちも巣立ったので、2人乗りのオープンに乗っている。つまり、オープンカーも、まずは家族構成に合わせて選ぶべしということだ。ファミリーカーとしてオープンカーを選ぶなんてありえないかもしれないが、決してそんなに不便なものではない。

オープンカーにとって最適な季節を考察する

ところで、雨の日や夏の日差しはどうなのか?

雨が降ったら、屋根は閉じて走ればいい(笑)。当たり前のことである。現在のオープンカーは、まともな状態ならまず雨漏りなんかしないし、普通のクルマとして走れる。走行中に雨が降ってきても、たとえば高速道路なら、雨は前から降ってくるので、ほとんど体は濡れない。どこかパーキングに入って屋根を閉めればそれでいい。そんな経験もステキな思い出になるだろう。

夏の日差し。これはムリである。絶対に避けたほうがいい。オープンカーというと夏をイメージするが、それは欧米の話で、日本の夏にオープンで走ると、最悪死に至る。やせ我慢にも程があるというものだ。

逆に冬のオープンは、露天風呂に入っているようでじつに爽快だ。もちろんヒーターはMAX状態である。ヒーターをいくら利かせても、クルマなら、暖房代はタダだから気楽だ。

春・秋はオープンカーに最適な季節だが、じつは夏も、夜に限っては最高だ。

夏の夜。それがたとえば熱帯夜であっても、オープンカーで高速道路を走ると、風が冷たいとすら感じる。周囲のクルマが窓を閉め切っているなか、風を切って走る優越感はたとえようもない。これぞ貴族の娯楽という気がしてくる。

といっても、オープンカーだからといって、年がら年中オープンで走る必要はない。私は、オープンで走る目安は、最長で1時間だと思っている。15分も走れば大満足。気持ちいいうちに閉めてしまったほうが、いい思い出だけが残っていい。

オープン一番の懸念事項はソフトトップの耐久性

ところで、オープンカーというと、ソフトトップの耐候性が心配だという人も多いだろう。

たしかに10年も20年もソフトトップのオープンカーを野天駐車しておけば、多少の劣化は免れまい。ただ、一番傷みやすいのはリアのビニール製の窓の部分で、そこがガラス製のオープンカーなら、それほど心配する必要はない。「ナイフで切られるんじゃないか」なんて心配もあるだろうが、そういう極端な被害は聞いたことがない。

それでもやっぱり心配なら、メタルトップのオープンカーがおすすめだ。なにしろ屋根が金属製なのだから、閉めていればまったく普通のクルマと同じである。私はBMW335iカブリオレを所有していたが、あんなステキなものはなかった。オープン時の気持ちよさは同じだし、電動で屋根を開けたり閉めたりすれば、周囲は大富豪を見るような羨望のまなざしを向けてくれた。女子受けも抜群である。

現在乗っているのは、フェラーリ328GTS。屋根が手動で取り外せるという、最も原始的なタイプだ。じつは10年前にも同じクルマに乗っていたのだが、そのときは一度も屋根を開けなかった。当時の自分は、フェラーリに速さを求めていたので、それほど屋根を開けたいとは思わなかったのだ。

ところが現在では、「せっかく乗るならオープンで!」と思っている。オープンカーというものは、一種の心の余裕。私も年齢を経て、それが身についてきたのだろう。

昔ほど空気も悪くなくなったのでオープンカーの購入を決意。トンネルだって、よほど長いものでなければ問題なく走れる。

春や秋のように過ごしやすい季節はもちろん問題ないし、夏の夜や冬なども、エアコンをつけて走れば十分快適である。

ソフトトップは軽くて扱いやすい。よほど年月が経っていなければ、そう簡単に破れたりすることはない。

「私と苦楽を共にしてきたオープンカー(愛車)たち」(清水)

[ホンダ]S660

世界最小のスーパーカーとして買ったので、屋根を開けたことはほとんどないが、間違いなくオープンカーだった(笑)。ただ、屋根を折りたたんでしまうのがかなり面倒だった。

[BMW]335iカブリオレ

中古車で266万円で購入。こちらも後席はかなり広く、ファミリーカーとしても使えた。電動メタルトップを操作していたら、通りがかりの人に「すげえ!」と声をかけられた。

[プジョー]306カブリオレ

中古車で179万円で購入。オープンにしても屋根を閉めても流れるようなエレガントなスタイルを持ち、しかも後席が望外に広く、ファミリーカーとして使うことができた。

[フェラーリ]328GTS

これまでフェラーリのオープンカーは4台も乗り継いでいるが、オープンにするとフェラーリサウンドを全身で浴びることができる。これ以上の快楽はこの世に存在しない。

![]() 私ならこう楽しむ! まだ買える名オープンカーたち

私ならこう楽しむ! まだ買える名オープンカーたち

ピュアスポーツカーなので、オープンカーとしてゆったり乗るのであれば、サーキットで酷使されていない、ノーマルの個体を選びたい。

[ホンダ] S2000

1999年にホンダの創立50周年を記念して発表されたFRの2シーターオープンスポーツ。2.0L(後に2.2L)の直4エンジンは9000回転まで回せる超高回転仕様。

中古車中心価格帯 150万から400万円

カプチーノも、隠れピュアスポーツカーなので、ハードな走りで酷使されているケースがある。なんとかホンワカしたノーマルの個体を探したい。

[スズキ] カプチーノ

1991年に登場したFRの軽スポーツ。オープンルーフは3分割式のデタッチャブルトップを採用。1998年に販売終了しており、さすがに流通台数が少なくなってきた。

中古車中心価格帯 30万から140万円

初期モデルは。電動メタルトップの経年による故障が心配になる。ちゃんと作動するかをたしかめたうえで、新しめの個体を選びたい。

[レクサス] SC

レクサス国内導入時のスタートモデルとして2005年に発売された、トヨタ・ソアラの兄弟車。アルミ製の電動ルーフを備え、4.3Lエンジンで余裕の走りを味わえる。

中古車中心価格帯 80万から170万円

総括

魅力が詰まったモデルだからいつの時代も販売され続ける

ここまでオープンカーの走りの魅力について紹介してきたが、その魅力は十分に伝わっただろうか。さらにオープンカーには、多くの人から羨望のまなざしで見られるという魅力もある。また、新車販売台数が多くないため、希少性という特徴もある。

もちろん、荷物が積めないというデメリットもあるが、クルマに楽しさを求めている人にとって、それは小さな障害にすぎない。いつの時代も色あせない魅力があったからこそ、オープンカーは、今も販売され続ける。一度もオープンカーに乗ったことがないという人は、ぜひ一度乗ってみてほしい。今は買えないという人も、いつか買うために気持ちを膨らませていてほしい。

※中古車価格はグーネット 2020年7月調べ。記事中の価格は参考であり、中古車価格を保証するものではありません。