カーライフ

更新日:2020.05.18 / 掲載日:2020.05.18

化粧は“ながら運転”にあたるのか?ながら運転の危険性や罰則を紹介

グーネット編集チーム

交通事故の大きな要因のひとつに「ながら運転」があります。そのながら運転による事故件数は10年前と比べて約2倍に増えており、2019年から罰則が強化されました。

ながら運転は、基本的に運転中のスマートフォンや携帯電話の操作が対象となっていますが、その他にも化粧や食事なども事故につながる可能性は高いといえ、場合によってはながら運転に該当する場合もあるでしょう。

今回は、そのながら運転に関して、そもそもながら運転とは何か、またその危険性や摘発された場合の罰則などについて解説します。

ながら運転とは?

グーネット編集チーム

ながら運転とは、車の運転中にスマートフォンや携帯電話の画面を見たり、通話したりするなどの運転への集中を妨げる行為をすることをいいます。これにはスマートフォンをカーナビとして使用することも含まれます。道路交通法第71条第5号の5によってながら運転は禁止されており、該当する行為を行えば罰則が課せられます。

最初にながら運転の規制が始まったのは、1999年11月まで遡ります。当時は通話や携帯電話等の画面を注視し交通の危険を発生させた場合に適用されていました。規制が試行された直後は一定の効果は発揮されましたが、その後携帯電話・スマートフォンの普及に伴い事故件数が大幅に増加し、2004年11月に罰則が強化されました。

罰則自体も重いものになったのに加え、罰則の強化後は携帯電話等を保持しているだけでも違反になるという内容に変更されました。

ながら運転の危険性

運転しながらスマートフォン等を注視したり、通話をしたりする行為は、どうしても運転に集中できなくなるため、周囲の危険を見落とす可能性が高くなります。これは、歩行者や他の車に衝突するといった重大な事故にもつながる、極めて危険な行為です。

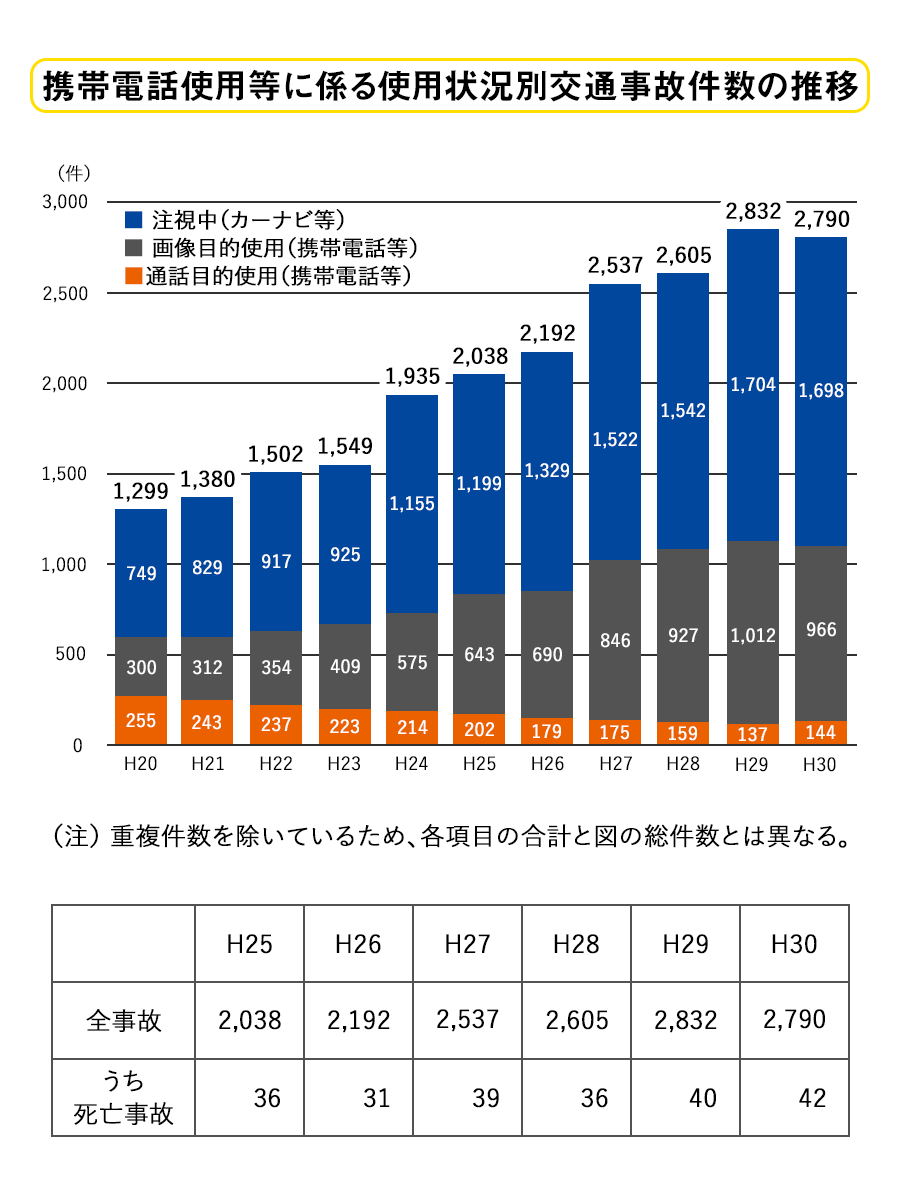

ながら運転に起因する交通事故は年々増加傾向にあり、今や社会問題といっても過言ではありません。以下は、警察庁が発表した携帯電話使用等に係る使用状況別交通事故件数の推移です。

グーネット編集チーム

引用元:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト をもとに作成。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html

平成23年から事故件数が上昇している要因として、スマートフォンの普及も一つの原因として考えられます。スマートフォンの保有率に関しては、平成23年時点では9.3%だったのに対し、平成25年までに62.6%まで上昇しています。

令和元年12月よりながら運転に対する罰則が罰則化

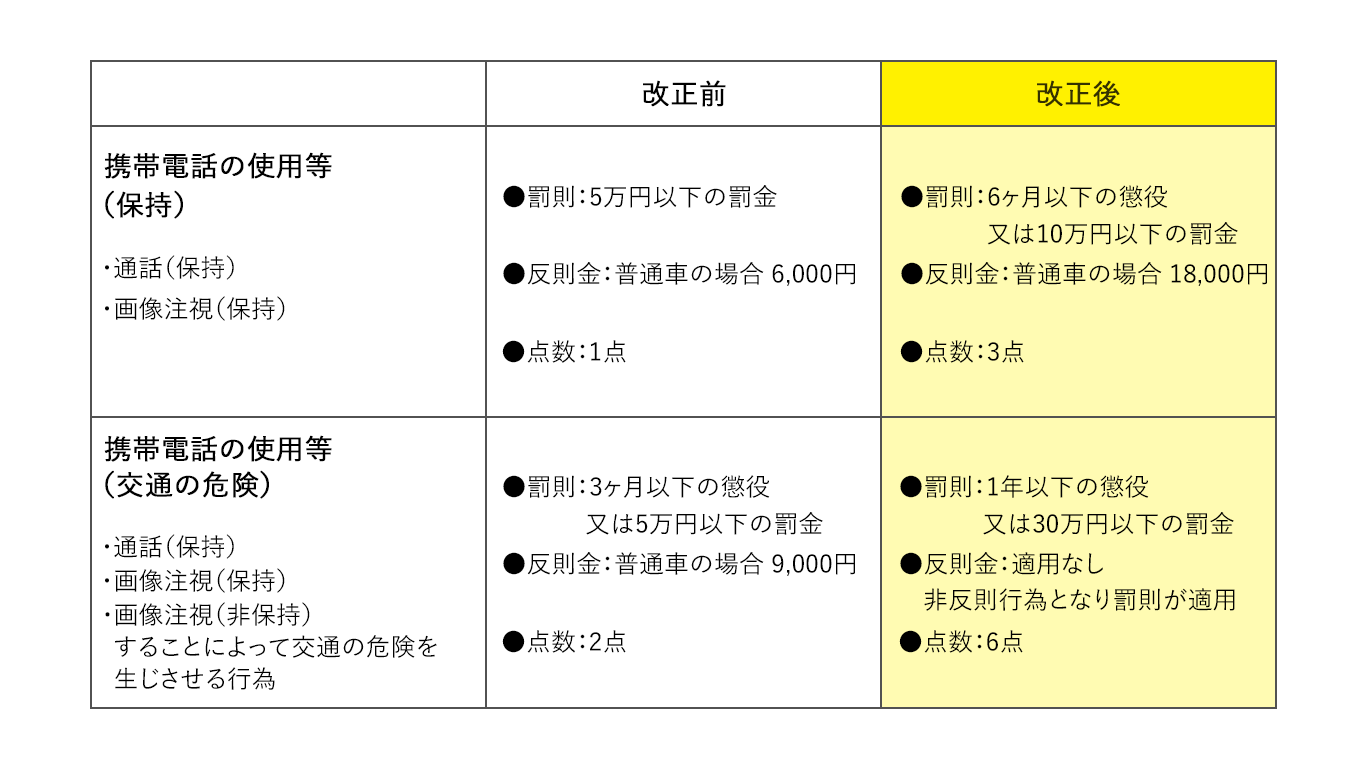

平成30年は、ながら運転による死亡事故が42件発生しており、死亡事故率は携帯電話等使用なしの場合に比べて約2.1倍という結果になっています。これにより、2019年12月からながら運転に対する罰則が強化されました。どれくらい強化されたかは、以下を見れば一目瞭然です。

グーネット編集チーム

警察庁のまとめでは、昨年12月に罰則が強化されたこともあり、強化後3ヶ月間の取り締まり件数は64,617件になり、前年の同じ期間(172,465件)と比較して62.5%まで減少したとされています。

運転中の化粧もながら運転になる?

ながら運転の対象はスマートフォンおよび携帯電話の使用となるため、化粧をしながらの運転は「ながら運転」には該当しません。しかし、道路交通法第70条には以下のような記載があります。

“車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない”

そのため、運転中の化粧によってハンドルやブレーキが正しく操作されず、事故を起こしてしまった場合には「安全運転義務違反」として処分されます。

まとめ

ながら運転による事故件数は年々増加傾向にあり、2019年12月からはながら運転に対する罰則が強化されています。その際に対象となるのはスマートフォンおよび携帯電話ですが、運転中に化粧をして事故が起きれば「安全運転義務違反」として処分されます。

車に乗る際は運転だけに意識を集中させ、運転以外の行為は車を停車させて行うようにしましょう。