中古車購入

更新日:2020.01.08 / 掲載日:2017.09.11

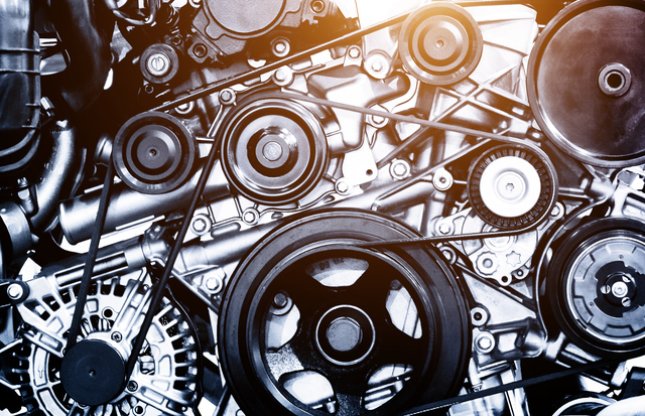

【トヨタ】トヨタの進化する可変バルブタイミング機構VVT-iの構造や仕組みとは

goo-net編集チーム

トヨタの可変バルブタイミング機構のVVT-i(Variable Valve Timing-Intelligent)は、

1995年の10代目クラウン(2JZ-GE型エンジン)で採用しました。

バルブタイミングを連続的に抑制し、

低速域から高速域まで幅広い回転域で出力向上と低燃費を実現させたエンジン機構です。

VVT-iの仕組みや構造を見ていきます。

VVT-iの開発の背景

中でも1996年に3S-FSE型エンジンで採用されたベーン式(羽根型式)VVT-iは、

世界初の構造として注目を集めました。

従来の高い加工技術が要求された歯車式の機構を羽根型に置き換えたことで、

構造が比較的シンプルであり、コストも安価、耐久性も高いとあって、

世界標準技術になっています。

さらに1998年には低燃費と低排出ガスを実現させるため、

排気カムにもアクチュエーターを付けたDual VVT-iを3S-GE型エンジンを開発しました。

その後VVT-i機構は2003年以降のトヨタ車のガソリン車に全面採用するようになりました。

可変バルブタイミングの技術は、他社でも名前を変えて積極的に採用し始めました。

VVTよりさらに進化させたインテリジェンスを意味する「i」は、

コンピューター制御によるさらに高効率エンジンに進化した証です。

VVT-iの機能

VVT-iは吸気カム軸の端につけた油圧駆動のアクチュエーターがポイントです。

これをオイルコントロールバルブで制御することによって、

吸気・排気の両ポートが開いている状態のバルブオーダーラップ量を連続で最適化できるのです。

結果、幅広い回転域で出力性能を向上させることができました。

VVT-iの効果

VVT-iはEGR(排気ガス再循環装置)により、低燃費を実現しています。

EGRによって、出力をそれほど必要としない状態では、

燃焼に必要な新鮮な空気の代わりに排気ガスを循環させることで、

エンジンが空気を吸い込む際の抵抗となる「ポンピングロス」の低減につながります。

エンジンの負担が軽減され、高出力化が図れると同時に、

効率的な内部燃焼につながることから、低燃費の実現にも役立つというわけです。

もちろん、排気ガスの低減にもなります。

つまり、吸排気のバルブの開閉タイミングを連続的に制御するVVT-iとEGRによって、

車のパワーアップと低エミッション、低燃費を実現できたのです。

VVT-iに代表される連続可変バルブタイミング機構は、

高出力化と低燃費性能、ドライバビリティの向上につながるテクノロジーです。

当初は高出力を必要とするスポーツエンジンから始まり、

今ではハイブリッド車にも搭載される、高出力と低燃費に欠かせないコアなエンジン機構です。

今後もトヨタに欠かせない重要なエンジン機構として、進化し続けることでしょう。