車の歴史

更新日:2021.03.02 / 掲載日:2021.03.02

暁のホンダ史 ~飛躍編~

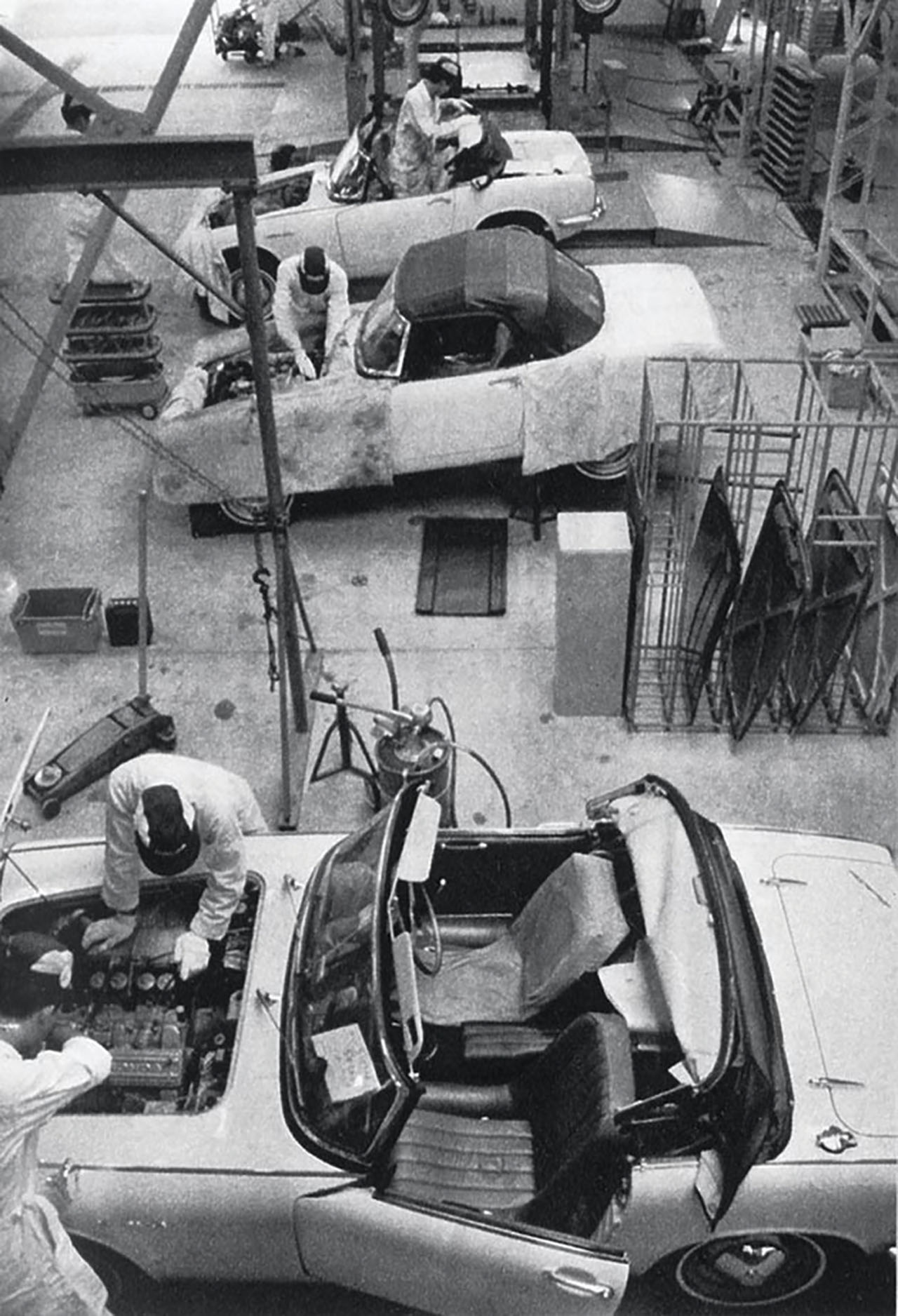

美しいオープンボディに詰め込まれた精密メカ 「ホンダS500」(1963年)

全国61紙で「価格当てクイズ」キャンペーンを展開、発売前から話題をさらった。S500発売から4か月後、世界市場を意識し排気量を75ccアップしたS600を発表。発売翌年にはドイツのニュルブルクリンクで開催された耐久レース「マラソン・デ・ルーテ」に出場、1000cc以下のクラスで優勝した。

飛躍:1963-967年 ついに果たされた、念願の四輪車進出

ホンダの四輪車の研究は、スーパーカブを発売した1958年に始まっている。新設された技術研究所第三研究課で最初に着手したのは、1955年に世に出て話題となった国民車構想に準じた軽の実用車。1959年1月には、試作車が走り出した。

それに続いて、宗一郎のオーダーで軽規格スポーツカーの、さらに藤澤の指示で軽トラックの試作もしている。2輪と同様にレースでの活躍による宣伝効果を意識した宗一郎と、営業面から市場規模の大きい商用車を狙わせた藤澤、それぞれの思惑が感じられる経緯だ。

ただし、当初は四輪車の市販化を急いではいなかった。宗一郎は、十分な研究開発を経て自身が納得できる商品が作れるようになってから四輪市場に打って出ればいいと考えていたのだ。だから最初の試作車は前輪駆動やV型4気筒エンジンを始めとする凝ったメカニズムを満載していても、必ずしも商品として妥当な内容とは言えなかった。

ところが、そうは言っていられなくなった。1965年の自動車の輸入自由化を前に、国内自動車産業の強化を目指した当時の通産省が、自動車メーカーを3グループ程度に再編し、新規参入は認めないという方針を1961年に示したのだ。のちに国会に提出される特定産業振興特別措置法(特振法)の原案だ。

これに猛然と反発した宗一郎はマスコミなどで自由競争を阻害する通産省を批判する一方、四輪車の開発を急がせた。そして1962年の6月、まだ建設中だった鈴鹿サーキットで開催された全国のホンダ販売店の会合で、宗一郎自らが真っ赤な軽スポーツカー、S360のステアリングを握り、ストレートを走り抜けて見せたのだ。会場には同じエンジンを搭載する軽トラックも展示されていた。

記念すべきホンダ初の市販四輪車となったのは、1963年8月に発売されたその軽トラックのT360である。その2か月後に発売されたスポーツカーは、小型車規格のS500だった。軽自動車のS360は、まだビジネスにならないと考えた宗一郎は、世界の市場も狙えるよう、幅も広げたS500を作らせ、1962年秋の全日本自動車ショーにT360やS360とともに展示した。そして翌年6月にはS500の価格を当てるクイズを新聞に掲載。その応募結果をもとに45万9000円という破格の売り値を決めたのだ。

ホンダ初の四輪製品となったT360とS500は、独創性にあふれていた。T360は軽トラックでありながら、スポーツカーのS360への搭載を目指した4キャブの4気筒DOHCエンジンを搭載。同じく4キャブ4気筒DOHCのS500は、最終減速を通常のデフではなく、2輪車のスイングアームのようにサスペンションのトレーリングアームに内蔵したチェーンで行うというユニークな設計がなされていた。

最終的にトラックには神経質すぎる4キャブは1キャブに改められ、Sのチェーンドライブは500→600→800と発展する過程で伸びや騒音が問題になり、最後には常識的なシャフトドライブが用いられる。独創的だがやりすぎてNGというホンダらしさは、四輪車でも健在だった。

一方、海外にも輸出されたS500は、ニードルローラーベアリングを使った手の込んだDOHC4気筒エンジンが「時計のように精密」と話題を呼んだ。

その前評判を高めたのが、1964年1月のF1への挑戦宣言だった。同年8月に初出場したドイツGPで、早くも一時は9位を走る健闘を見せ、2輪に続いてホンダの実力を世界に知らしめた。

実はF1マシンの研究開発は1962年から始まっていたのだが、2輪車で培った高回転、高出力のセオリーはF1にも継承され、高回転の突き抜けるようなサウンドは、ホンダのシンボルとなる。

その後、1967年に登場したN360も2輪車用の空冷2気筒がベースのエンジンを搭載し、群を抜く高性能で若者の人気を集める一方で、不慣れな高性能FF車ゆえの事故も多発して欠陥車呼ばわりされる目にも遭った。この時代のホンダのクルマ作りは、グローバルメーカーとなった現在からは想像もつかないぐらいヤンチャそのものだったのだ。

N360は発売後3か月で軽自動車販売台数の首位に躍り出て、軽自動車のパイオニア格だったスバル360の牙城を崩す。その後、ホンダの後を追って軽自動車は空前の高性能競争に突入していった。

来るべき高速時代に備え、安全な高速走行を行なえるコースを造るのもメーカーの義務。ホンダは1960年から鈴鹿にサーキット建設を始めている。

四輪進出に伴い、全国に131か所のSF(サービス・ファクトリー)が完備された。SFの整備により販売店はクルマを売ることだけに専念することができるようになった。

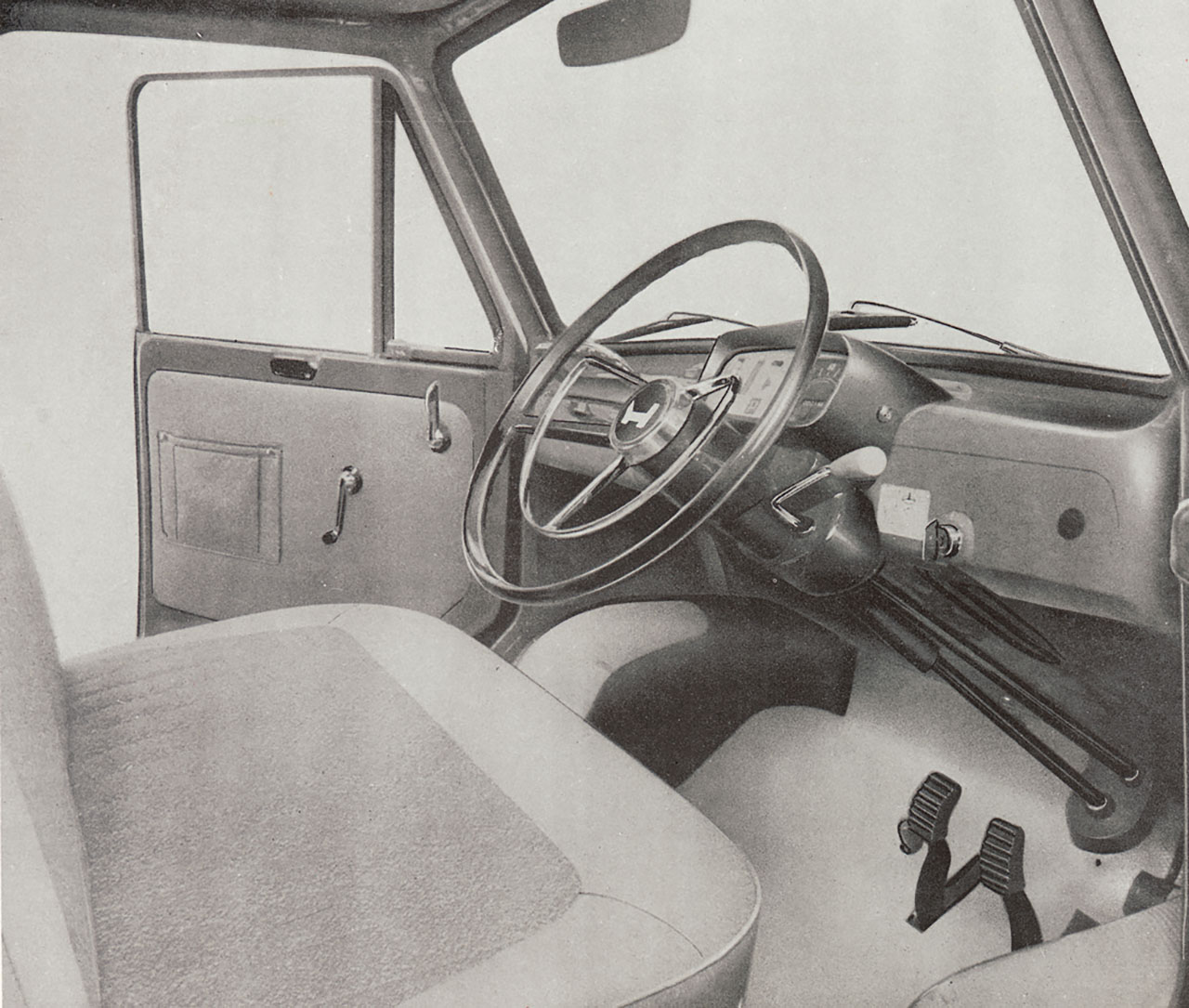

スポーツカーのスペックを持った軽トラック 「T360」(1963年)

スポーツカーのスペックを持った軽トラック 「T360」(1963年)

ハイウェイ時代のビジネスカーのキャッチで、S500より2か月早く発売された軽トラック。エンジンはS360に搭載されるはずだった水冷直4DOHC4キャブレターで、最高出力30馬力、最高速度100km /hを誇った。エンジンは運転席下に積まれた。

![]() ピーキーなエンジンで販売は不発 「L700/P700」(1965年)

ピーキーなエンジンで販売は不発 「L700/P700」(1965年)

S600をベースに開発されたライトバン。エンジンは687ccの直4DOHCシングルキャブレター。モノコックではなく独立したフレームを持つ。なおピックアップ仕様。P700もあった。

![]() ホンダ初の大ヒットカー 「N360」(1967年)

ホンダ初の大ヒットカー 「N360」(1967年)

コンパクトでハイパワーの空冷2気筒エンジンは最高出力31PS、最高速115km。さらに前輪駆動方式を活かした軽自動車最大の車内空間、31万3000円というリーズナブルな価格もあって、王者スバル360を追い落とすほどの人気者となった。

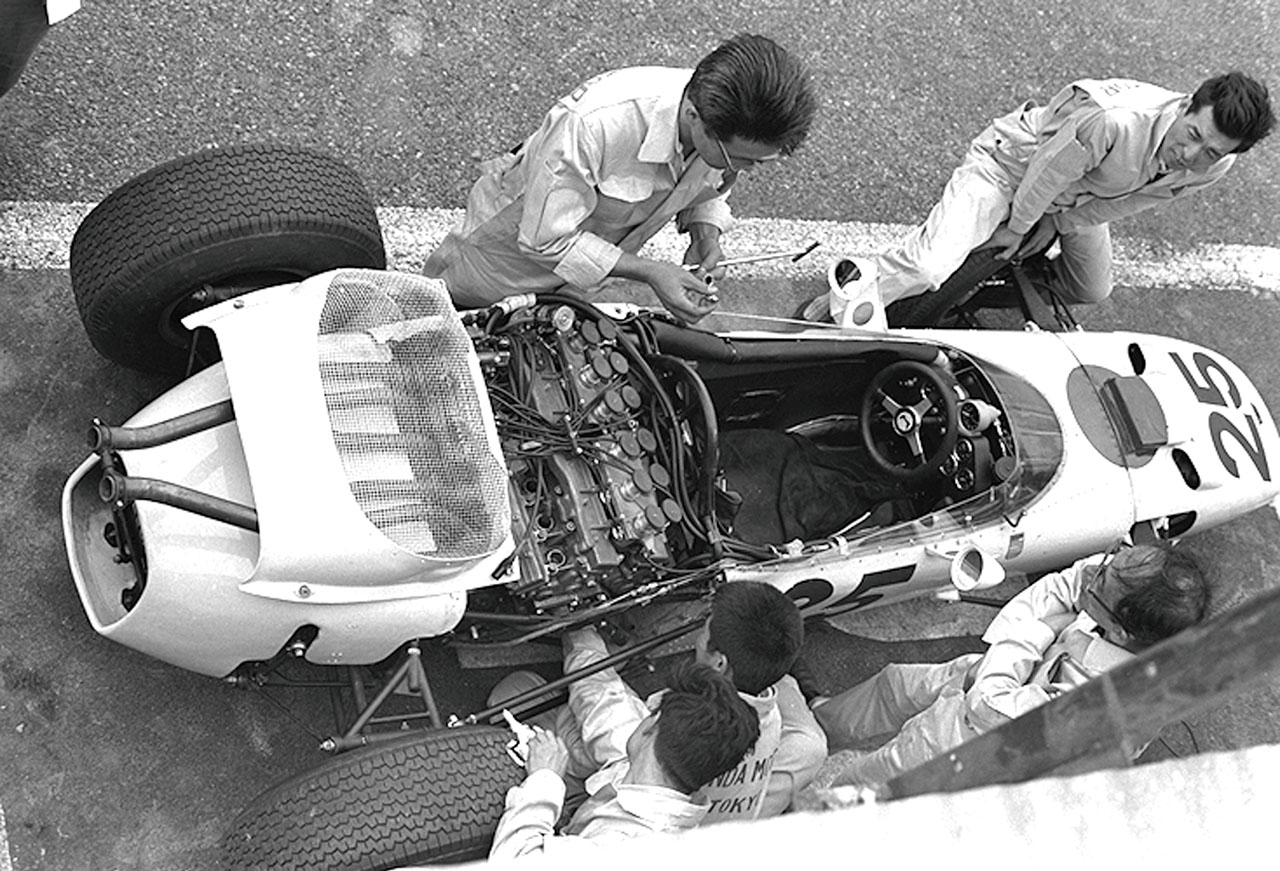

第一期F1参戦:サーキットに鳴り響いたホンダミュージック

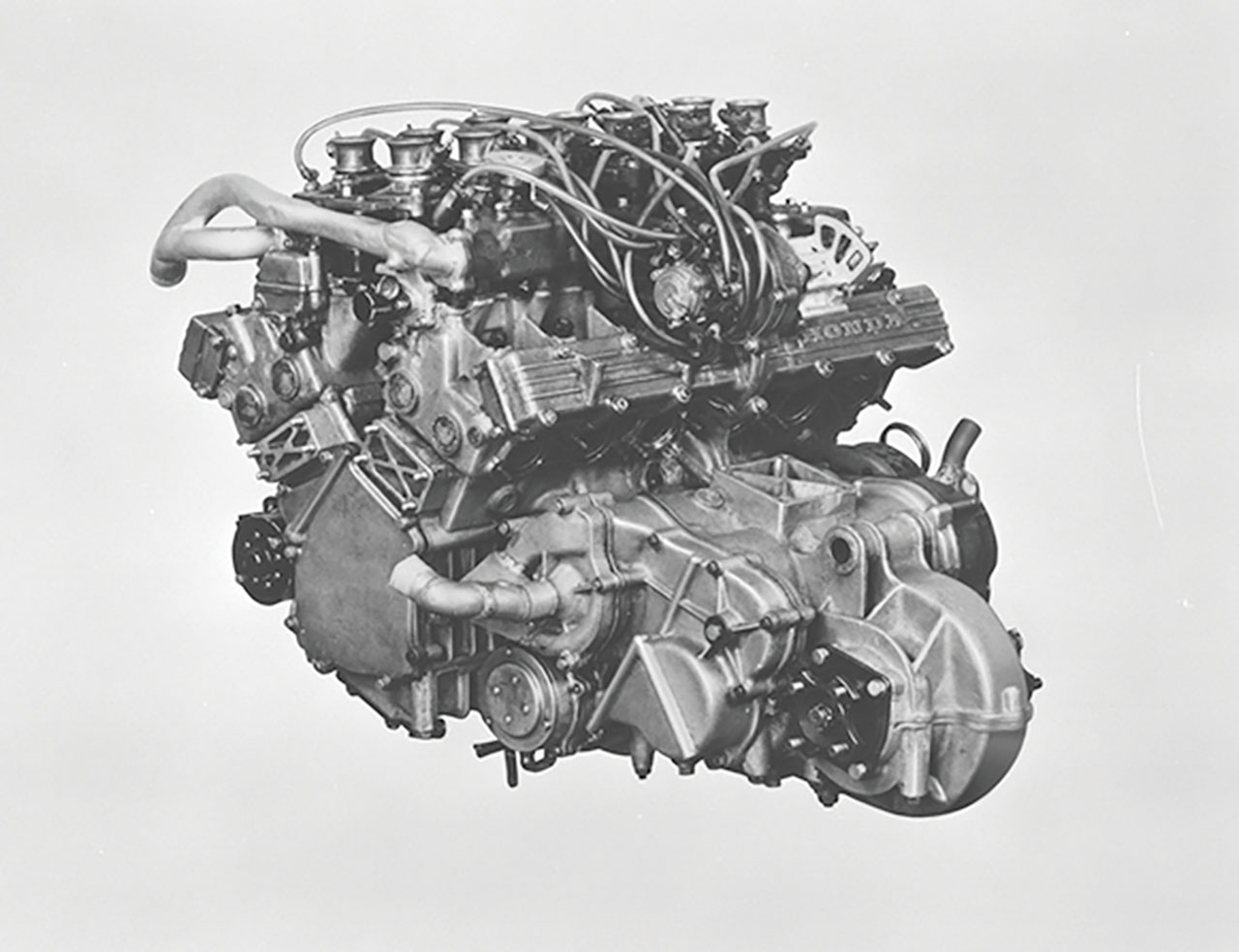

1966年、F1の排気量規定は3.0L(過給機付きは1.5L)となるが、ホンダが初めて参戦した64年当時は1.5Lが上限。他チームのほとんどがV8、中にはL4エンジンで戦う中、ホンダは横置きV12気筒エンジンを引っさげて登場した。1気筒あたりの排気量はわずか125ccの4バルブDOHC。そんな精密機械のようなエンジンは1万回転をゆうに超えるまで回り、独特の甲高い排気音はホンダミュージックと呼ばれた。エンジン出力で勝っていても、伝統とキャリアを積み重ねたブラバムやロータスなどの名門から勝利をももぎ取ることは簡単ではなかったが、65年のメキシコGPで初優勝、68年シーズンまで闘い、通算2勝を挙げた。

RA271に続く自社製シャシーとエンジンのRA272は、1965年のメキシコGPで念願の初勝利を飾る。

RA271より30kgあまり軽量になったRA272のRA272E型エンジン。最高出力は12000回転で230HPへアップ。

予選は3位ながら1週目でトップに立ち、その後一度も抜かれずに優勝を飾ったアメリカ人ドライバーのリッチー・ギンサー。

![]() ホンダRA271

ホンダRA271

1964年、ホンダF1初参戦のRA271。当初はロータスチームにエンジンを供給する予定だったが、参戦直前にご破算になり、わずか5か月でシャシーを開発している。

RA271は1964年の第6戦ドイツGPでデビュー。急遽製作された車体はライバルよりも50kgあまりも重く、わずか3戦でRA272へバトンタッチ。