中古車購入チェックポイント

更新日:2022.03.09 / 掲載日:2022.03.03

中古車のコーティングをDIYでやるには?必要な準備や手順を確認しよう!

愛車の状態を長く美しく保つことができるのが、ボディコーティングです。

汚れや傷から車を守れるためとても魅力的ですが、業者に依頼するとその価格は決して安くはありません。では、DIYでコーティングを施して、費用を安く抑えることはできるのでしょうか?

この記事では、自力で愛車のコーティングを行う場合に必要な道具や最も大切な下地処理の重要性、そして作業手順と施工時の注意点などを詳しく解説します。

そして、失敗した場合の対処方法も紹介しますので参考にしてください。

そこで、価格を安く抑えるためにDIYでコーティングを行うという選択肢があります。

DIYでのコーティングは相応の技術を要しますが、今後のことを考えてテクニックを身に付けていきたい方は以下の内容を参考にしてチャレンジしてみてください。

一方、デメリットはコーティング作業にはそれなりの設備やテクニックが必要で、多少の失敗は想定しなければならない点です。

ディーラーや専門店、あるいは専門の業者などに作業を依頼すると数万円から数十万の施工費用がかかります。しかし、DIYで行えば工賃がかからず、道具代の1万円程度で済むとされています。

例えば、ガラスコーティングのコーティング剤の原価は実際にはとても安価です。業者に施工を依頼して10万円近くかかるところが、溶剤の価格だけを見ればおよそ数千円で済みます。

さらに、近年販売されているコーティング剤は使い方も簡単で、作業をきちんと行えばプロと変わらない仕上がりが期待できるでしょう。半日もあれば作業が完了するので使い勝手が良いです。

乾燥作業を含むコーティング作業のステップのほとんどで、水分やホコリなどの異物は厳禁です。よって屋外では作業ができず、雨風を防げる場所で行わなければなりません。

テクニックに関してはコーティング作業はその工賃の高額ぶりからも分かるように、特殊な技術を要します。コーティング作業は丁寧で入念な下地処理、コーティングのスピード、拭き残しを残さない綿密さが求められます。

初めてやる方は今後もDIYを続けるための練習段階と考え、長い目で見て取り組みましょう。

・洗車用ブラシ

・鉄粉除去に使う薬剤と粘土

・水垢除去剤

・イオンデポジット除去剤

・脱脂クリーナー

・ボディ研磨剤

下地処理の研磨の手間を省きたいなら「電動ポリッシャー」を使いましょう。後は、汚れてもいい「作業着」や「ごみ入れ」を用意し、下地処理の段階で洗車時に使う水道も確保したいところです。

ここからは、この2つのポイントについて詳しく説明します。

また、余計な水分も厳禁ですので、穏やかに晴れた湿気の少ない日に施工するのがベストです。

コーティング作業は翌日に持ち越すことができないので、適した天候の日を狙って1日で終わらせるようにしましょう。

なぜなら、車には気付かないうちに水垢・鉄粉・油汚れが付着しているもので、それが原因でボディに凸凹が生じていることもあるからです。

この状態でコーティングを行うと、コーティング剤が密着せず仕上がりの妨げになります。するとコーティングにムラが生じやすくなり、外観が悪くなる上に耐久性も低下します。

これを防ぐために行うのが下地処理です。洗車で汚れやゴミの除去をさっと行い、鉄粉や油汚れなどの特殊な付着物を丁寧に落とす専門的な処理まで行います。

この処理を行うことで、車の塗装面がきれいになりコーティング剤が密着しやすくなるでしょう。ツヤも出てくるので、車の見た目もより新車に近くなります。

下地処理は、泥などを洗車でさっと洗い流すところから始まり、鉄粉や油汚れなど、固着した異物をそれぞれの性質に応じた処理方法で取り除くところまで行います。

コーティング剤を塗る前に、車体をツルツルに仕上げましょう。

洗車となると汚れを落とすためにこすりたくなるかもしれませんが、かえって車体に傷がつく恐れがあります。

マイクロファイバークロスを使うと繊維が細かく汚れも落ちやすいので、必要な個所はこれを使って拭くのがおすすめです。

また、雨が降ると鉄粉が原因で同じ場所に水が溜まり、シミができやすくなります。もしも鉄粉を除去せずにコーティングすると、その後の撥水効果も落ちてしまうので念入りに除去してください。

付着して時間が経過したものは洗車しても取れないので、専用の粘土を使うのがおすすめです。適したサイズに小さくちぎり、鉄粉のある部分を水で濡らして優しくこすります。(粘土の再利用は避けるようにしてください)表面がザラザラしなくなるまで作業を続けましょう。

油汚れの除去が終わったら、水分が残らないようにマイクロファイバークロスで拭いていきます。

完全に水気がなくなったら、今度は塗装表面によく付く白っぽい水垢(イオンデポジット)の除去作業です。これは雨水などの成分が白く固まったもので、イオンデポジット除去剤を吹き付けた薬剤をマイクロファイバークロスでボディに塗り込んでいきます。

ウォータースポットという塗装面が陥没している状態は直せないので、専門店での研磨が必要になります。

この時によく使われるのがコンパウンドです。傷の深さによって「極細目」「超微粒」などのタイプを使い分けるようにしてください。

ボディ全体をコンパウンドを使って手作業で磨くのは相当大変な作業になるので、電動ポリッシャーを使うのもいいでしょう。ただし、力加減の調整ができる手作業に比べてポリッシャーは余計な傷がつくこともあるので注意しましょう。

洗車後はマイクロファイバークロスを使い、丁寧に撫でるようにして水分を拭き取ってください。

クリア層には古い油汚れのほか、ここまでで使用したコンパウンドに含まれている薬剤など、その他の汚れが必ず付着しています。

脱脂剤をしみ込ませたマイクロファイバークロスなどでボディ全体を丁寧に拭いていきましょう。こうすることで油汚れが除去されるだけなく、コーティング剤が塗装に密着しやすくなり、コーティング被膜の持続期間が延びて光沢も美しくなります。できれば、最後に乾燥した別のクロスでさらに拭いてください。

作業後は素手で触れるのは厳禁です。脱脂作業の後に触ってしまうと手の油分が付着してしまいます。

流れとしては、コーティング剤の塗布→拭き取り→乾燥となります。

まず何よりもコーティング剤の塗布から最後の乾燥作業の時まで、ムラが生じないように注意しましょう。また、拭き取り作業はマイクロファイバークロスで優しく行うのが鉄則です。

最後に行う乾燥作業も水分やゴミの付着に注意しながら焦らずに待ち、細心の注意を払いながら作業を進めてください。

コーティングは被膜が厚ければ厚いほど耐久性がアップしますが、一気に広範囲を塗らずに、少しずつ丁寧に塗っていきましょう。

塗りムラが生じると後が大変なので、とにかくムラが出ないことを最優先に施工します。

コーティング剤の塗布作業が終わったら、拭き残しやムラがないかどうか、ライトで照らしながら入念にチェックしましょう。

塗りムラを発見した場合はコーティング剤の固まり具合によって処理方法が変わりますが、その方法は後述します。

また、使用するマイクロファイバークロスは新しいものを使いましょう。コーティング剤が付いた使用済みのものでは拭き取りがうまくいかないことがあります。そのため、クロスは新しいものを数枚用意しておくことが大切です。

一連の作業をDIYで行う場合、この乾燥作業は基本的に自然乾燥になりますが、コーティング作業の中では下地処理と並んで重要です。

使用したコーティング剤の仕様に従って、焦らずに被膜の硬化を待ちましょう。

乾燥に必要な時間は、その時の気温や湿度、コーティングの種類によりますが24時間~48時間は見ておくと安心です。

また、乾燥が終わったように見えてもコーティングが完全に安定するまでは1週間は必要です。

最後に、塗り損ねや雨・結露が原因でムラが発生した場合どうするか、その対処法をパターン別に紹介します。

それぞれの対処方法について説明します。

それが難しいなら、ボディカバーをかけられるように準備をしておくのがベストです。

それでも雨に濡れてしまったら、雨がやんだ後にマイクロファイバークロスで撫でるように優しく拭き取ってください。雨粒が数滴付着した程度なら拭くだけで十分ですが、拭き取り後にムラや白い濁りがあれば前項の方法で対処する必要があります。

結露がついた時にどのくらいまで硬化していたかによって状態は異なりますが、まずは濁りやムラがないか確認してください。水滴の形が残っていたり、白い変色やムラが認められたりすれば、コンパウンドで削って除去します。

汚れや傷から車を守れるためとても魅力的ですが、業者に依頼するとその価格は決して安くはありません。では、DIYでコーティングを施して、費用を安く抑えることはできるのでしょうか?

この記事では、自力で愛車のコーティングを行う場合に必要な道具や最も大切な下地処理の重要性、そして作業手順と施工時の注意点などを詳しく解説します。

そして、失敗した場合の対処方法も紹介しますので参考にしてください。

この記事の目次

車のコーティングはDIYでできる!

そこで、価格を安く抑えるためにDIYでコーティングを行うという選択肢があります。

DIYでのコーティングは相応の技術を要しますが、今後のことを考えてテクニックを身に付けていきたい方は以下の内容を参考にしてチャレンジしてみてください。

DIYでコーティングするメリットとデメリット

中古車のボディコーティングをDIYで行うメリットは、大幅に費用を抑えられることです。一方、デメリットはコーティング作業にはそれなりの設備やテクニックが必要で、多少の失敗は想定しなければならない点です。

メリット:コストを抑えられる

中古車のコーティングをDIYで行う一番のメリットは、コストを抑えられることです。ディーラーや専門店、あるいは専門の業者などに作業を依頼すると数万円から数十万の施工費用がかかります。しかし、DIYで行えば工賃がかからず、道具代の1万円程度で済むとされています。

例えば、ガラスコーティングのコーティング剤の原価は実際にはとても安価です。業者に施工を依頼して10万円近くかかるところが、溶剤の価格だけを見ればおよそ数千円で済みます。

さらに、近年販売されているコーティング剤は使い方も簡単で、作業をきちんと行えばプロと変わらない仕上がりが期待できるでしょう。半日もあれば作業が完了するので使い勝手が良いです。

デメリット:場所とテクニックが必要

車のコーティングをDIYで行うデメリットは、相応の場所とテクニックが必要だということです。乾燥作業を含むコーティング作業のステップのほとんどで、水分やホコリなどの異物は厳禁です。よって屋外では作業ができず、雨風を防げる場所で行わなければなりません。

テクニックに関してはコーティング作業はその工賃の高額ぶりからも分かるように、特殊な技術を要します。コーティング作業は丁寧で入念な下地処理、コーティングのスピード、拭き残しを残さない綿密さが求められます。

初めてやる方は今後もDIYを続けるための練習段階と考え、長い目で見て取り組みましょう。

DIYでコーティングする場合に必要なもの

下地処理に必要なもの

下地処理では車のボディの異物や汚れ、凹凸などコーティングの妨げになるものを除去します。そのため、以下の道具が必要になります。・洗車用ブラシ

・鉄粉除去に使う薬剤と粘土

・水垢除去剤

・イオンデポジット除去剤

・脱脂クリーナー

・ボディ研磨剤

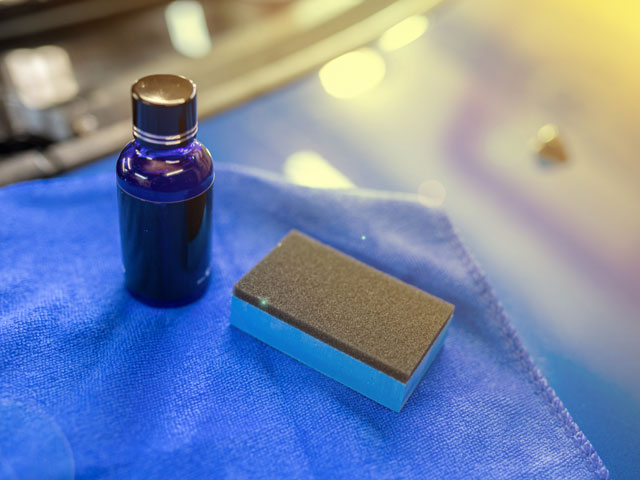

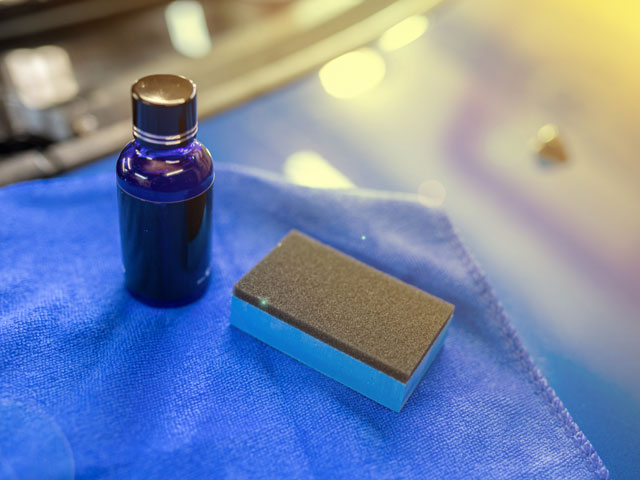

コーティング作業に必要なもの

コーティング作業では、「コーティング剤」はもちろん塗り込むための「専用スポンジ」と、水気を手早く拭き取るための「マイクロファイバークロス」が多めに必要になります。水気は厳禁なので、スポンジもその都度乾いたものを使いましょう。下地処理の研磨の手間を省きたいなら「電動ポリッシャー」を使いましょう。後は、汚れてもいい「作業着」や「ごみ入れ」を用意し、下地処理の段階で洗車時に使う水道も確保したいところです。

DIYでコーティングする際の2つのポイント

DIYでのコーティング作業を始める前に、特に留意しなければならないポイントが2つあります。それは「コーティング時の天候に気をつること」と「下地処理を丁寧に行うこと」です。ここからは、この2つのポイントについて詳しく説明します。

①天候に注意する

ボディコーティングがうまく仕上がるかどうかは、天候次第でもあります。気温が高いとコーティング剤の乾燥が早すぎて塗りが追い付かず、逆に気温が低くても乾燥が進まず、いずれにしてもムラが生じやすくなります。また、余計な水分も厳禁ですので、穏やかに晴れた湿気の少ない日に施工するのがベストです。

コーティング作業は翌日に持ち越すことができないので、適した天候の日を狙って1日で終わらせるようにしましょう。

②最初の下地処理を丁寧に行う

DIYで車をコーティングするとなると、コーティング剤を塗る作業が最も重要に感じられるかもしれませんが、実際にはコーティング剤を塗布する前段階の下地処理のほうが重要とされています。なぜなら、車には気付かないうちに水垢・鉄粉・油汚れが付着しているもので、それが原因でボディに凸凹が生じていることもあるからです。

この状態でコーティングを行うと、コーティング剤が密着せず仕上がりの妨げになります。するとコーティングにムラが生じやすくなり、外観が悪くなる上に耐久性も低下します。

これを防ぐために行うのが下地処理です。洗車で汚れやゴミの除去をさっと行い、鉄粉や油汚れなどの特殊な付着物を丁寧に落とす専門的な処理まで行います。

この処理を行うことで、車の塗装面がきれいになりコーティング剤が密着しやすくなるでしょう。ツヤも出てくるので、車の見た目もより新車に近くなります。

コーティング前に行う下地処理の流れ

下地処理は、泥などを洗車でさっと洗い流すところから始まり、鉄粉や油汚れなど、固着した異物をそれぞれの性質に応じた処理方法で取り除くところまで行います。

コーティング剤を塗る前に、車体をツルツルに仕上げましょう。

1.洗車する

下地処理の最初は洗車作業です。この時ワックスは使用せず、水とカーシャンプーによって、ざっと落とせる範囲のホコリや泥による汚れなどを洗い流していきましょう。洗車となると汚れを落とすためにこすりたくなるかもしれませんが、かえって車体に傷がつく恐れがあります。

マイクロファイバークロスを使うと繊維が細かく汚れも落ちやすいので、必要な個所はこれを使って拭くのがおすすめです。

2.鉄粉などを取り除く

次にボディに付着している鉄粉を落としましょう。鉄粉は付着した状態で放置しておくと、錆びついて塗装の深くまで入り込み、内側から錆を発生させる原因になります。また、雨が降ると鉄粉が原因で同じ場所に水が溜まり、シミができやすくなります。もしも鉄粉を除去せずにコーティングすると、その後の撥水効果も落ちてしまうので念入りに除去してください。

付着して時間が経過したものは洗車しても取れないので、専用の粘土を使うのがおすすめです。適したサイズに小さくちぎり、鉄粉のある部分を水で濡らして優しくこすります。(粘土の再利用は避けるようにしてください)表面がザラザラしなくなるまで作業を続けましょう。

3.油汚れ・水垢などを取り除く

次はワックス、花粉、黄砂、排気ガスによってできる油汚れをピッチタールで取り除きます。塗装表面に付着した油膜が残ったままだと、コーティング剤と塗装面の間の密着が低下するからです。油汚れの除去が終わったら、水分が残らないようにマイクロファイバークロスで拭いていきます。

完全に水気がなくなったら、今度は塗装表面によく付く白っぽい水垢(イオンデポジット)の除去作業です。これは雨水などの成分が白く固まったもので、イオンデポジット除去剤を吹き付けた薬剤をマイクロファイバークロスでボディに塗り込んでいきます。

ウォータースポットという塗装面が陥没している状態は直せないので、専門店での研磨が必要になります。

4.磨く

次は、車の塗装面についた細かな傷を除去するための磨き作業を行います。この時によく使われるのがコンパウンドです。傷の深さによって「極細目」「超微粒」などのタイプを使い分けるようにしてください。

ボディ全体をコンパウンドを使って手作業で磨くのは相当大変な作業になるので、電動ポリッシャーを使うのもいいでしょう。ただし、力加減の調整ができる手作業に比べてポリッシャーは余計な傷がつくこともあるので注意しましょう。

5.水洗いする

ボディ磨きの研磨作業が終わったら、もう一度洗車してコンパウンドなどの溶剤やイオンデポジット除去剤を取り除きます。洗車後はマイクロファイバークロスを使い、丁寧に撫でるようにして水分を拭き取ってください。

6.脱脂作業

下地処理の最終段階である脱脂処理では、車両のクリア層についた油分を取り除いていきます。クリア層には古い油汚れのほか、ここまでで使用したコンパウンドに含まれている薬剤など、その他の汚れが必ず付着しています。

脱脂剤をしみ込ませたマイクロファイバークロスなどでボディ全体を丁寧に拭いていきましょう。こうすることで油汚れが除去されるだけなく、コーティング剤が塗装に密着しやすくなり、コーティング被膜の持続期間が延びて光沢も美しくなります。できれば、最後に乾燥した別のクロスでさらに拭いてください。

作業後は素手で触れるのは厳禁です。脱脂作業の後に触ってしまうと手の油分が付着してしまいます。

コーティングの手順

流れとしては、コーティング剤の塗布→拭き取り→乾燥となります。

まず何よりもコーティング剤の塗布から最後の乾燥作業の時まで、ムラが生じないように注意しましょう。また、拭き取り作業はマイクロファイバークロスで優しく行うのが鉄則です。

最後に行う乾燥作業も水分やゴミの付着に注意しながら焦らずに待ち、細心の注意を払いながら作業を進めてください。

1.コーティングする

洗車から脱脂作業までの下地処理が終了したら、コーティング剤を塗布します。できるだけ密閉された場所で雨風を避け、ホコリがコーティング面につかないように細心の注意を払って行うようにしてください。コーティングは被膜が厚ければ厚いほど耐久性がアップしますが、一気に広範囲を塗らずに、少しずつ丁寧に塗っていきましょう。

塗りムラが生じると後が大変なので、とにかくムラが出ないことを最優先に施工します。

コーティング剤の塗布作業が終わったら、拭き残しやムラがないかどうか、ライトで照らしながら入念にチェックしましょう。

塗りムラを発見した場合はコーティング剤の固まり具合によって処理方法が変わりますが、その方法は後述します。

2.拭く

コーティング後のチェック作業が終わったら、マイクロファイバークロスで拭きます。この時、ガラス面などに溶剤がはみ出すとそのまま固まってムラが生じることがあるので、しっかり拭き上げるようにしてください。また、使用するマイクロファイバークロスは新しいものを使いましょう。コーティング剤が付いた使用済みのものでは拭き取りがうまくいかないことがあります。そのため、クロスは新しいものを数枚用意しておくことが大切です。

3.乾燥させる

ここまでの施工が済んだら、コーディングによる被膜がしっかり硬化するまで乾燥させます。ここでもホコリなどがつかないように細心の注意を払い、耐久性をしっかりさせるためにも十分に乾かすようにしてください。一連の作業をDIYで行う場合、この乾燥作業は基本的に自然乾燥になりますが、コーティング作業の中では下地処理と並んで重要です。

使用したコーティング剤の仕様に従って、焦らずに被膜の硬化を待ちましょう。

乾燥に必要な時間は、その時の気温や湿度、コーティングの種類によりますが24時間~48時間は見ておくと安心です。

また、乾燥が終わったように見えてもコーティングが完全に安定するまでは1週間は必要です。

失敗事例と対処方法

最後に、塗り損ねや雨・結露が原因でムラが発生した場合どうするか、その対処法をパターン別に紹介します。

ムラが発生した場合

施工後に塗りムラを発見したらすぐに対処しなければなりません。その時にコーティング剤がまだ硬化していないか、硬化している途中か、硬化がかなり進んでいるか、によって対応方法は異なってきます。それぞれの対処方法について説明します。

コーティング剤を塗布した直後で、まだ硬化が始まっていない状態の場合

コーティング剤をもう一度塗布するか、クロスなどで拭き伸ばせばムラを消すことができるでしょう。それでも駄目ならイオンデポジット除去剤を使います。硬化している途中の段階の場合

コーティング剤の硬化が始まったばかりで粘り気を帯びています。ここにコーティング剤を追加し、ムラが見えなくなるくらいに塗り広げてください。塗布から1時間以上が経過して、硬化がかなり進んだ段階の場合

上からコーティング剤の追加はできません。ムラを除去したいなら、失敗した個所のコーティング剤をコンパウンドなどで削り取っていくようになります。雨に降られた場合

屋外でコーティング作業をしていて、雨が降ってきたらすぐにガレージや倉庫など屋根のある場所へ避難しましょう。それが難しいなら、ボディカバーをかけられるように準備をしておくのがベストです。

それでも雨に濡れてしまったら、雨がやんだ後にマイクロファイバークロスで撫でるように優しく拭き取ってください。雨粒が数滴付着した程度なら拭くだけで十分ですが、拭き取り後にムラや白い濁りがあれば前項の方法で対処する必要があります。

結露などで濡れた場合

季節によっては、朝になると結露が生じることがあります。前日にコーティング作業を終えて乾燥段階に入っていた車両に朝になって結露が発生していたら、マイクロファイバークロスで優しく拭き取るようにしましょう。結露がついた時にどのくらいまで硬化していたかによって状態は異なりますが、まずは濁りやムラがないか確認してください。水滴の形が残っていたり、白い変色やムラが認められたりすれば、コンパウンドで削って除去します。

まとめ

①車をDIYでコーティングするとコストを抑えられる

②ただし、作業場所とテクニックが必要

③洗車用具・下地処理用品などの道具を用意する

④コーティング前に下地処理(洗車、鉄粉などの除去、研磨、脱脂作業)を行う

⑤下地処理が終わったら、コーティング・拭き取り・乾燥によって作業終了となる

⑥ムラが発生した場合はコーティング剤の状態にあわせて対処する

⑦雨や結露で濡れたら、マイクロファイバークロスで拭き取りムラを処理する

この記事の画像を見る