モーターショー

更新日:2023.10.10 / 掲載日:2023.10.10

モーターショー改めモビリティショー コンセプトカー今昔物語

過去、モーターショーにコンセプトカーが出展されてから実際に市販されたモデルは数多く存在するが、はたして市販時にどこがどう変わったのか、特に印象的だったモデルを紹介していく。コンセプトカーを見ることはショーの楽しみのひとつであり、醍醐味でもある。「ジャパンモビリティショー」に変わっても、この楽しみは変わらない!

(掲載されている内容はグー本誌 2023年10月発売号掲載の内容です)

1991年には200万人以上の入場者を記録

これまで46回もの開催数を重ねてきた東京モーターショー。当初は毎年開催、第21回からは隔年開催となり、第33回からは一時期「乗用車・二輪車」と「商用車」を切り離した。また、2021年はコロナ禍の影響で開催中止にもなっている。そんななか、過去最高の入場者数が記録されたのは、1991年に行われた第29回で、なんと15日間の会期中に201万8500人が会場の幕張メッセを訪れている。

世界5大モーターショーのひとつ

東京モーターショーは、世界中で開催されてきたモーターショーのうち、最高のクラスである「5大モーターショー」のひとつと称されている。他は、旧フランクフルトモーターショー、パリサロン、ジュネーヴモーターショー、北米国際オートショーの4つ。国際的なメーカーが数多く出展する、欧米に並ぶ格式の高い国際モーターショーというわけである。

会場は4回変更されてきた

過去、5箇所の会場で開催されてきた同ショー。第1回から第4回までは東京の日比谷公園で開催。1958年の第5回のみ後楽園の競輪場インフィールドで開催され、次の第6回から第27回までは晴海の日本貿易センターで開催された。記憶に新しい千葉の幕張メッセでは、第28回から第41回までが開催され、2011年の第42回からは現在の東京ビッグサイトで開催され続けている。

第1回は1954年に開催

東京の日比谷公園で1954年に開催された第1回「全日本自動車ショウ(当時)」。まだ戦後約10年、そして69年前のことながら、254社が参加して、後の国産メーカーの発展につながる、おおいに意義のある展示となった。また当時、市井ではまだマイカーが憧れの存在だったということで、国内の自動車人気をあおるねらいもあってか、入場料は第2回まで無料であった。

1980年代 バブル期、豊かさの象徴としてのクルマたち

1989年の東京モーターショーに出展された「RAV-FOUR」が、現在も販売され続けるシティSUVの原型だ。丸目ライトであること以外、ボディサイドの特徴的なラインやカジュアルな雰囲気は1994年に発売された初代RAV4とイメージはピッタリ合う。

2台を見比べると全然違うクルマだが、フルタイム4WDとHICASが共通点。80年代にコンセプトカーに搭載された技術が進化して、1989年デビューのR32型スカイラインGT-Rで開花した。東京モーターショーには1987年に「MID4-Ⅱ」として出展されている。

今も中古車として人気を博すフィガロも、1989年のモーターショーに出展された1台。レトロ調で優雅な雰囲気はショーモデルと市販車で変わらず、変更点はごくわずか。「ショーモデルそのまま!」過ぎて、市販時に多くの人が驚かされた。

1990年代 RVブームを迎えるも、スポーツカーは輝きを失わず

クルマ好きの間で伝説のように語り継がれているのが、1999年に出展された「不夜城」。当時は現実味が感じられない夢のようなモデルと思われていたが、現在の軽スーパーハイトワゴンは、不夜城風のシルエットとなっている。

一時期日本で一番売れていた、ハイブリッドカーの元祖プリウス。そのコンセプトモデルが東京モーターショーに出展されたのは1995年だった。わずか2年後にデビューしており、市販車のほうがシャープでカッコよくなった例。

ホンダの創立50周年記念車として企画されたモデルで、同社の総力が結集されたS2000。そのコンセプトカーはデビュー4年前の1995年に出展されている。位置が低すぎるヘッドライト以外、ほぼそのままの形で市販された。

最終型(FD)のRX-7がまだ販売されていた1999年に出展されたのが「RX-エボルブ」。RX-7とロータリーエンジンが次の時代に生き残るための方法として開発された4ドアスポーツカーで、コンセプトはほぼそのまま2003年のRX-8に活かされた。

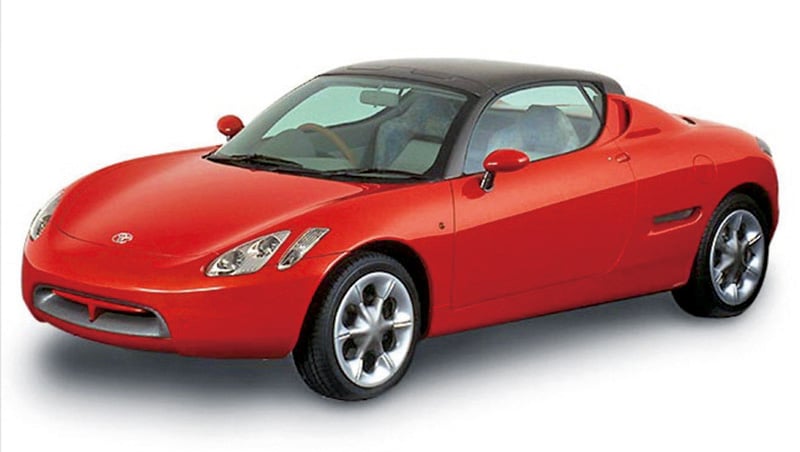

80年代に人気を誇ったMR2の後継として1999年に登場したMR-Sだが、その前進ともいえるコンセプトカーが「MR-J」だ。1995年の東京モーターショーに出展され、未来感のあるヘッドライトやミッドシップながら2+2のシートを備えていた。

2000年代 エコカーブームに見られた、次世代ユニットとデザイン

日産にとって大黒柱でもあるスポーツモデル「スカイライン」から、国際的に通じるスーパースポーツとして抽出された「GT-R」。2007年のデビューの前、2001年に出展されたコンセプトモデルがこちら。縦型ヘッドライトは現実的な形となった。

初代NSXは2005年に生産終了となったが、その2年前の2003年に次期型のコンセプトのようなスーパースポーツが出展されていた。なお、2代目NSXが発表されたのは2016年。さらに現代的なハイブリッドスーパーカーとして登場している。

2009年のモーターショーに出展されたレトロでキュートなスタイリングのコンパクトモデル「EV-N」。ルーフにはソーラーパネルも搭載されている。実際にホンダ初の量産型EVとして2020年に発売されたのがHonda eで、デザインはより洗練された。

「ロードスターの未来像」として2003年に出展されたのが「IBUKI(息吹)」で、これぞまさに2005年に発売された3代目(NC型)ロードスターの元になったコンセプトカー。フロントデザインやフェンダーなどは上手く現実化されている。

デリカミニが発売されて再評価されているデリカD:5だが、そのコンセプトカーも2005年と、デビュー1年前のモーターショーに出展されていた。ミニバンブームが続くなか、オフロード風の車高の高いワンボックスモデルの誕生である。

2010年代 震災を乗り越えて、安全技術も百花繚乱

見るからにS660なこのコンセプトカーは2011年に出展された「EV-STER(イーブイスター)」。後輪駆動であることや、躍動感のあるミッドシップ風デザインなどは約4年後に発売されるS660と同様だが、こちらはその名のとおりEVだった。

現在も販売されているトヨタの燃料電池車MIRAIだが、初代モデルは2014年に発売。そしてその3年前のモーターショーでコンセプトカーが出展されていた。MIRAIでは、この「FCV-R」のフロントの特徴的なデザインテイストがよく活かされている。

2013年に出展された三菱の「XR-PHEV」は、2018年にリアビューの大胆なデザインが特徴のエクリプスクロスとして発売された。4ドアでありながらまるでクーペのように見せるボディサイドのシャープなラインもしっかり残されている。

2017年に出展された、全体が塊感のある美しいハッチバックタイプのコンセプトカー「魁(カイ)コンセプト」。張りのある面表現はしっかりと継承され、2019年に市販されたMAZDA3も色気のあるハッチバックとして認知されている。

レジーナは2011年に出展されたスズキの意欲作。800ccの直噴ターボエンジンを積んだFFのエコカーだが、フロントもリアも印象的なデザインが施されていた。2016年に発売されたイグニスもアイコニックで目力の強いデザインが特徴だった。

クルマ好きの心をゆさぶるコンセプトカーたち

ワシは晴海博士。これまで東京モーターショーに出展されてきたたくさんのコンセプトカーについて長年研究を重ねてきた者じゃ。ここでは特に輝いていたコンセプトカーを紹介し、その存在意義や市販車に何をもたらしたかなどを解説するぞ。

コンセプトカーとはモーターショーの花。そのまま市販化されることはないにせよ、どのようなカタチでそのエキスが市販車に落とし込まれるのか、それを想像するのがモーターショーマニアの神髄といえよう。

かくいうワシは40年前から東京モーターショーを見学しているが、そりゃあもう、コンセプトカーをいくつ見たか数え切れん。そんななかから、特に印象的だったものを挙げながらコンセプトカーの見どころについて語っていこうじゃないか。

まず83年のトヨタFX-1だ。どこかソアラを思わせるシャープなクーペボディは、現実的にカッコよかった。減衰力可変サスペンションなど、現在では当たり前になった技術も盛り込まれておった。

89年の日産フィガロは、逆に非現実的に思えたものだ。こんなオモチャみたいなコンセプトカー、発売されるわけがないと思っていたら、2年後に限定販売された。それでも「へえー」としか思わなかったが、今ではイギリスでフィガロの中古車が大人気というのだから、世の中何がどうなるかわからんのう。

99年のホンダ不夜城には、心底たまげたものだ。「スケボー感覚の軽やかなノリで街を駆けるニュージェネレーションビークル」という謳い文句で、なんと半立ち状態で乗車するというのだからな。スケボーのイメージだから、タイヤは極端に小さく、半立ち乗りするために全高は2m近かった。スケボーというより、ローラスケートの靴をクルマにしたようなものだ。

インテリアは「クラブ」のイメージで、ステアリングはDJのターンテーブル風というんだから、クルマ好きからは「ふざけんな!」という怒りの声が沸き起こった(笑)。ワシもそのひとりじゃ。しかし現在の軽ハイトワゴンを見ると、この不夜城と似たようなプロポーションになっている。さすがに半立ち乗りではないし、ハンドルも普通の円形だが、不夜城のコンセプトは、N-BOXと微妙に重なる部分がないとは言い切れん。ホンダは先を読んでいたのかもしれぬ。

01年に、カルロス・ゴーン社長がGT-Rコンセプトを発表したときは、そりゃあもう大変な注目度だった。ワシは実物を見て、「うむ。GT-Rはこうでなくてはイカン!」と納得したが、周囲のクルマ好きは、「なんだありゃ?」「GT-Rがあんなのになるのか!」とさんざんけなしていた。

しかし、あれこそが現在のGT-Rのベースになり、モデル末期の今も絶大な人気を集めているのだから、日産のデザイン部も、ワシの判断も、両方とも正しかった。オッホン。

11年のスズキ レジーナのデザインには惚れ惚れしたぞ。まずヘッドライトの目力がイイ。カバーの内側に半円形のライトが内蔵された形は、ディフェンダーやデリカミニの先駆けだった。フォルムは懐かしいけれど未来的で、シトロエンのようでいて初代セルボを思わせる。ワシのストライクゾーンど真ん中だったが、このイメージは、5年後に登場したイグニスに生かされたように思える。長生きはするもんじゃのう。